3 курс / Фармакология / Микробная терапия

.pdf

Глава 24. Вирусные инфекции

Герпетические инфекции

Указатель описаний ЛС |

|

|

Эпидемиология |

|

|

|

Герпетические инфекции — одни из наиболее рас- |

|

|

|

|

Средства, селективно |

|

|

пространенных инфекций человека — имеют раз- |

активируемые вирусной |

|

|

личные клинические проявления. По данным ВОЗ, |

тимидинкиназой |

727 |

|

около 0,03% новорожденных инфицированы вируса- |

Ацикловир |

|

ми простого герпеса (ÂÏÃ) è 1,5% — цитомегалови- |

|

Валацикловир |

736 |

|

|

|

русами (ÖÌÂ). |

||

Фамцикловир |

|

|

|

|

|

Генитальный герпес встречается все чаще, предпо- |

|

Противовирусные ЛС |

|

|

|

|

|

ложительно им инфицировано более 15% населения |

|

разных групп |

|

|

России. Ветряная оспа поражает преимущественно |

Пенцикловир |

|

|

|

|

|

детей в возрасте от 1 до 14 лет. Чаще оно протекает по |

|

|

|

|

|

|

|

|

типу эпидемических вспышек в организованных дет- |

|

|

|

ских коллективах. Опоясывающий лишай носит спо- |

|

|

|

радический характер, встречается среди лиц любого |

|

|

|

возраста, но наиболее часто — после 50 лет. Зараже- |

|

|

|

íèå вирусом Эпштейна—Барра обычно наблюдается в |

|

|

|

раннем детском возрасте, антитела к нему имеют бо- |

|

|

|

лее 90% взрослых людей. |

|

|

|

По данным ВОЗ, смертность от герпеса среди всех |

|

|

|

вирусных заболеваний находится на втором месте пос- |

|

|

|

ле гепатита (15 и 35,8% соответственно). |

Этиология

Известно более 80 представителей семейства вирусов герпеса (ВГ) (Herpesviridae), из которых 8 типов патогенны для людей (òàáë. 65). Все они представлены ДНК-содержащими вирусами с единой морфологией, не дифференцируемой при электронной микроскопии.

Наиболее широко распространены ВПГ-1, ВПГ-2, ВЗВ и ЦМВ. Предполагают, что ВПГ-2 является этиологическим фактором карциномы шейки матки. В ка- честве потенциально онкогенного агента рассматривают также ЦМВ.

В последние годы все чаще встречаются смешанные (микст) инфекции, вызванные ассоциацией возбудителей.

Патогенез

Основные пути передачи инфекции:

контактно-бытовой;половой;трансфузионный;

трансплантационный;

воздушно-капельный (вирус V. zoster).

625

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Таблица 65. Герпесвирусы и вызываемые ими заболевания

Типы герпесвирусов |

Вызываемые заболевания |

|

|

ВПГ-1 (вирус простого герпе- |

Поражение: кожи, слизистой оболочки ротовой полости, конъюнктивы или роговицы |

ñà 1-ãî òèïà) |

глаза; энцефалиты |

ВПГ-2 (вирус простого герпе- |

Поражение слизистых оболочек половых органов, у новорожденных — центральной |

ñà 2-ãî òèïà) |

нервной системы |

|

|

ВЗВ (вирус ветрянки) |

Ветряная оспа, опоясывающий лишай, постгерпетическая невралгия; язвенно-не- |

|

кротическая форма опоясывающего герпеса (СПИД-индикаторный признак) |

ЦМВ (цитомегаловирус) |

Патология новорожденных; осложнения после трансплантации органов и костного |

|

мозга: интерстициальная пневмония, гастроинтестинальные расстройства, гепатиты |

|

|

ВЭБ (вирус Эпштейна—Барра) |

Инфекционный мононуклеоз, лимфома Беркитта, рак носоглотки |

ÂÃ-6 |

Фатальные интерстициальные пневмонии и инфекционные розеолы новорожденных |

|

|

ÂÃ-7 |

Выделен у больных с синдромом хронической усталости |

ÂÃ-8 |

Выделен из биоптата больного саркомой Капоши, ассоциирован с лимфопролифе- |

|

ративными заболеваниями |

|

|

Попадая в организм человека, вирус простого герпеса (ВПГ) пожизненно персистирует в нем, периодически вызывая рецидивы различной тяжести. ВГ (ВПГ и ЦМВ) находятся в латентном состоянии в виде L-PREP частиц в паравертебральных сенсорных ганглиях. В период обострения вирусы активизируются.

Персистенция ВГ в организме человека связана со способностью вирусов "ускользать" от иммунного пресса. ЦМВ и ВПГ обладают способностью повреждать клеточный иммунитет, оказывая иммуносупрессивное воздействие и проявляя свой онкогенный потенциал. Длительная персистенция вирусов приводит ко вторичному иммунодефициту, который, в свою оче- редь, способствует активации вирусов. В связи с этим в патогенезе заболевания большое значение имеет иммунокомпетентность организма.

Длительный хронический процесс приводит к негативной иммунной перестройке: развитию вторичной иммунной недостаточности, угнетению реакций клеточного иммунитета, снижению неспецифической защиты, выражающемуся в снижении α è γ ИФН-продуцирующей способности лейкоцитов, гипоиммуноглобулинемии и сенсибилизации к антигенам вируса.

При смешанной инфекции инфекционные агенты могут вступать в различные взаимоотношения. Возможны как взаимостимуляция (аддитивный эффект), так и

угнетение одним агентом размножения других (интерференция). Так, при инфекции, вызванной генитальным герпесом и хламидиями, выделяется эндогенный интерферон (ИФН), снижающий или полностью подавляющий репродукцию вируса, что и обусловливает более легкое или даже латентное течение инфекции.

Реактивация ВПГ может происходить многократно, причем как на фоне моноинфекции, так и на фоне других инфекций (смешанная инфекция). Нарушения иммунной системы прогрессируют по мере повторных реактиваций. Длительная персистенция вирусов приводит к необратимости клеточных и тканевых процессов в органах и системах с последующим апоптозом. По последним данным, реактивация ВГ в ганглиях тройничного нерва и антигенемия коррелируют с повышением уровня цитокинов, в том числе ИФН-γ, ÈË-6, ÈË-10, ÔÍÎ-α. Это является еще одним доказательством вовлеченности в патогенез реактивации латентных герпесвирусных инфекций (ВПГ, ЦМВ) системы ИФН и каскада цитокинов.

Клинические признаки и симптомы

У иммунокомпетентных лиц герпесвирусы могут циркулировать в организме бессимптомно, но у людей с иммуносупрессией способны вызвать тяжелые заболевания со смертельным исходом.

626

Глава 24. Вирусные инфекции

Герпетическая инфекция проявляется разнообразной клинической картиной, локализацией и тяжестью течения. Основные клинические проявления представлены в

таблице 65.

Инфекции, вызываемые вирусами ВПГ-1, ВПГ-2, ВЗВ и ЦМВ, имеют тенденцию к прогрессированию и рецидивированию. При генитальном герпесе инфекция часто персистирует пожизненно, а рецидивы отмечаются в 50—75% случаев.

Диагноз и рекомендуемые клинические исследования

Диагноз герпетической инфекции в большинстве случаев основывается на клини- ческих данных и анамнезе заболевания. К лабораторной диагностике прибегают лишь в трудных случаях.

Методы лабораторной диагностики включают:

обнаружение морфологических изменений в инфицированных клетках;

обнаружение вирусного антигена;

тесты для определения антигена или ДНК ВГ с помощью полимеразной цепной реакции;

серологические методы идентификации и определение титра герпесвирусных антител.

Общие принципы фармакотерапии

Эффективность лечения во многом определяется своевременностью диагностики. В частности, успех терапии при генитальном герпесе зависит от раннего выявления

инфекционных агентов, вызывающих урогенитальные заболевания.

Несмотря на достаточно большое коли- чество специфических противовирусных препаратов, герпетические заболевания остаются плохо контролируемыми, причи- ны этого:

разнообразие клинических поражений;

отсутствие радикальных способов терапии (невозможность полного удаления вируса из организма);

вариабельность чувствительности больных к используемым препаратам;

развитие резистентности вируса к лекарственным средствам;

выработка механизмов, способствующих собственному выживанию ВГ путем модификации эффективности иммунного ответа хозяина (молекулярная мимикрия, т.е. общие антигены вируса и тканей хозяина).

Чувствительность ВГ к противовирусным препаратам представлена в таблице 66. Максимальная эффективность антигерпетической терапии достигается при предварительном выявлении индивидуальной чувствительности лейкоцитов пациента к химиотерапевтическим средствам с помощью определения интерферонового и цитокинового статуса. Штаммы, устойчи- вые к ацикловиру, также устойчивы к валацикловиру и фамцикловиру, поэтому в этом случае следует использовать фоскарнет.

В комплексной терапии иногда применяют индукторы интерферона и другие иммуномодуляторы, однако их эффективность не доказана в клинических исследованиях.

Таблица 66. Чувствительность ВГ к противовирусным химиопрепаратам

ТК вирусов/ |

ЛС/ трифосфатные формы соответствующих ЛС (ФФФ) |

|

|

|||

ÄÍÊ-ïîëè- |

|

|

|

|

|

|

Ацикловир/ФФФ |

Пенцикловир/ФФФ |

Ганцикловир/ФФФ |

Соривудин/ФФФ |

Фоскарнет/ФФФ |

||

мераза |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

ÂÏÃ-1 |

-/+ |

+/+ |

-/+ |

+/- |

+/+ |

|

ÂÏÃ-2 |

-/+ |

-/+ |

+/- |

-/- |

+/+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

ÂÇÂ |

-/+ |

-/+ |

-/- |

+/+ |

+/+ |

|

ÖÌÂ |

-/+ |

-/- |

-/+ |

- // |

+/+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

ÂÝÁ |

-/+ |

-/- |

- // |

- // |

+/+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

627 |

|

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Простой герпес (ВПГ I и II)

Первичный клинический эпизод

Внутрь 5 сут:

Ацикловир по 200 мг 5 р/сут; Фамцикловир по 250 мг 3 р/сут.

Внутрь 7 сут:

Валацикловир по 500 мг 2 р/сут.

При тяжелом течении длительность ле- чения может быть увеличена до 10 дней.

Рецидивирующий герпес (обострение)

Внутрь 10 сут:

Ацикловир по 200 мг 5 р/сут; Валацикловир по 500 мг 2 р/сут.

Внутрь 5 сут:

Фамцикловир по 125 мг 2 р/сут.

Профилактическое лечение (супрессивная терапия для профилактики клинически

выраженных и латентно протекающих рецидивов герпетической инфекции)

Внутрь (длительность терапии определяется индивидуально):

Ацикловир по 400 мг 2 р/сут; Валацикловир по 500 мг 1 р/сут; Фамцикловир по 250 мг 2 р/сут.

Наружная терапия при простом герпесе

âлюбой клинической стадии

Ацикловир (крем 3% и 5%) 5 р/сут 5— 10 сут; Пенцикловир каждые 2 ч днем 4 сут.

Герпес Varicella zoster

При инфекциях, вызываемых вирусом V. zoster (в том числе боли при острой и постгерпетической невралгии), показано:

Внутрь 3 р/сут 7 сут: Валацикловир по 1000 мг. Фамцикловир по 250 мг

(при постгерпетической невралгии — по 500 мг).

Литература

1.Григорян С.С. Индукторы интерферона: действие на интерфероновый ста-

тус в норме и патологии [диссертация]. — М., 1992.

2.Джумиго П.А. Интерферонообразование и продукция специфических антител в процессе комбинированной терапии реафероном и антиоксидантами у больных простым рецидивирующим герпесом [диссертация]. — М., 1990.

3.Ершов Ф.И., Чижов Н.П. Лечение вирусных инфекций. Клиническая фармакология и терапия 1995; 4. 75—8.

4.Козлова В.И., Пухнер А.Ф. Вирусные, хламидийные и микоплазменные заболевания гениталий. — М., 1995, 314.

5.Маслюкова Т.М., Ванько Л.В., Атаева Г.Б.

èäð. Клинико-иммунологическая характеристика новорожденных у матерей с цитомегаловирусной инфекцией и генитальным герпесом. Российский Вестник перинатологии и педиатрии. 1993; 38(5): 6—9.

6.Матвеева Н.К., Файзуллин Л.З. и др. Особенности состояния иммунной системы у женщин с воспалительными заболеваниями гениталий хламидийной и вирусной этиологии. Акушерство и гинекология. 1995; 1: 45—8.

7.Оспельникова Т.П., Григорян С.С., Евсеев А.А., Бесаева Т.П., Денисова Е.Н., Коваленко А.Л., Ершов Ф.И. Эффективность циклоферона в лечении вирусассоциированных воспалительных гинекологических заболеваний. Вопр. вирус. 1999; 3: 130—3.

8.Посевая Т.А., Цукерман В.Г. и др. Роль герпетической инфекции при эпителиальных дисплазиях шейки матки и опыт лечения противогерпетическими препаратами. Вопр. вирус. 1991; 1: 78.

9.Сухих Г.Т., Ванько Л.В., Кулаков В.И. Иммунитет и генитальный герпес. —

Í.Новгород—Москва; 1997.

10.Agut H. Le cytomegalovirus en pediatrie. Semin hop Paris 1988; 64 (16):1103—9.

11.Kinghorm G.R. Epidemiology of genital herpes. J Internat Med Res 1994; 22 (Suppl 1): 14—23.

12.Reyburn H.T., Mandelboim O., et al. The class I MHC homologue of human cytomegalovirus inhibits attack by natural killer cells. Nature 1997; 386 (3): 514—7.

628

Глава 24. Вирусные инфекции

Цитомегаловирусная инфекция

Указатель описаний ЛС

Противовирусные ЛС разных групп

Фоскарнет натрия*

Средства, селективно активируемые вирусной тимидинкиназой

Ганцикловир

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) относится к широко распространенным антропонозным вирусным заболеваниям и имеет многообразные клинические проявления.

Эпидемиология

Антитела к цитомегаловирусам (ЦМВ) обнаруживают в среднем у 90—95% взрослого населения. Из органов мочеполовой системы ЦМВ выделяют у 3—35% муж- чин и женщин. Врожденная ЦМВИ (пренатальная и перинатальная) является наиболее частой врожденной инфекцией. В США ее диагностируют у 0,2—2% (30 000—40 000) новорожденных. Постнатальная ЦМВИ встречается у детей первых лет жизни в разных странах с частотой от 8—13% до 42—55%. Инфицирование наиболее часто происходит в возрасте до 5—6 лет. Вторым критическим периодом инфицирования является возраст 16—30 лет.

Этиология и патогенез

Возбудителем заболевания является цитомегаловирус.

Группы высокого риска инфицирования ЦМВ:

новорожденные;

пациенты после трансплантации органов или костного мозга/стволовых клеток;

больные СПИДом;

реципиенты крови и ее препаратов.

Пути передачи инфекции:

вертикальный (от матери ребенку в период беременности);

через молоко матери при грудном вскармливании;

контактно-бытовой;

половой;

трансфузионный.

Во время беременности возможно первичное инфи-

цирование (0,7—4%, в среднем 2%), реактивация ЦМВИ или реинфекция. Наибольший риск для плода представляет первичная инфекция на ранних сроках гестации. При первичном инфицировании вирус передается плоду в 35—50% случаев, при реактивации ЦМВИ или реинфекции — в 0,2—2% случаев. В передаче инфекции значительную роль играет состояние иммунной системы матери, титр материнских антител, а также локализация и вирулентность вируса. Материнский иммунитет не только ограничивает передачу инфекции, но и определяет течение ЦМВИ у плода.

629

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В детском возрасте возможна передача инфекции от матери или от других детей, выделяющих вирус. Источником инфекции являются дети с субклинической формой инфекции. В возрасте 16—30 лет передача ЦМВ осуществляется главным образом половым путем.

При переливании крови риск инфицирования составляет 0,4—2,4%. В настоящее время неясно, является ли инфекция результатом эндогенной реактивации вируса или реинфекции у серопозитивных реципиентов. Источники инфекции у больных, перенесших трансплантацию солидных органов или костного мозга, также не совсем ясны. Важную роль здесь могут играть инфицированные ЦМВ эндотелиальные клетки. У этих пациентов возможно первичное инфицирование, эндогенная реактивация инфекции или реинфекция.

После первичного инфицирования ЦМВ может долго персистировать в организме, находясь в латентном состоянии, при этом он может локализоваться в любом органе, однако центральную роль в персистировании герпесвирусов, включая ЦМВ, играют клетки, принимающие участие в гемопоэзе. Реактивация вируса возможна в любое время.

ЦМВИ, по-видимому, играют важную роль в патогенезе воспалительных и пролиферативных сосудистых заболеваний. Обнаружение вирусного антигена и ДНК ЦМВ в гладкомышечных клетках артерий коррелирует с пролиферацией этих клеток и лимфатическими инфильтратами, наблюдающимися при ЦМВИ. Часто ДНК ЦМВ обнаруживают при рестенозе коронарных артерий после ангиопластики. В эксперименте на крысах подтверждено, что ЦМВИ является одной из причин развития атеросклероза после пересадки сердца. Сосудистые поражения почечного трансплантата также могут быть обусловлены ЦМВИ.

ЦМВ подвергается репликации в моче- вых путях и выделяется с мочой. Вирус обнаружен в проксимальных почечных канальцах, петле Генле и почечных клубоч- ках. У здоровых людей проникновение ЦМВ в почки, как правило, не вызывает

дисфункции органа. Обсуждается возможность развития почечной недостаточности при поражениях почек ЦМВ после трансплантации почки.

При субклинической форме ЦМВИ мононуклеарные инфильтраты с типичными цитомегаловирусными клетками обнаруживают в печени (особенно в области портальных трактов). У новорожденных цитомегаловирусные клетки находят в эпителии желчных протоков, в меньшем количе- стве — в капиллярах эндотелия и крайне редко — в клетках паренхимы печени. У взрослых обнаруживают гепатоциты, инфицированные ЦМВ.

Цитомегаловирусное поражение ÆÊÒ чаще наблюдается у пациентов со СПИДом или другими формами иммунодефицита. Наиболее часто поражаются пищевод, тонкая и толстая кишки, прямая кишка, однако возможно поражение всех отделов ЖКТ. Цитомегаловирусные антигены были выявлены в кишечных инфильтратах.

Инфицированию часто подвергаются органы бронхолегочной системы, включая слизистую оболочку верхних дыхательных путей, особенно у пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга, сердца или легких. Инфицированные клетки находят главным образом в альвеолах и эпителии бронхов.

ÖÍÑ выявлено поражение нервных клеток и глии.

Клинические признаки и симптомы

У иммунокомпетентных пациентов ЦМВИ, как правило, не проявляется клинически. В редких случаях может наблюдаться клиническая картина, напоминающая инфекционный мононуклеоз, который невозможно отличить от мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна—Барра. ЦМВ обусловливает около 10% всех случаев инфекционного мононуклеоза.

У пациентов с иммуносупрессией риску инфицирования подвержен практи- чески каждый орган, поэтому ЦМВИ может иметь разнообразные клинические проявления, включая угрожающие жизни

630

Глава 24. Вирусные инфекции

и приводящие к летальным исходам. По- чти все больные СПИДом являются ЦМВ-серопозитивными с высоким риском реинфицирования. Наиболее частым проявлениeм ЦМВИ при СПИДе является ретинит (85%), который без лечения неминуемо приводит к потере зрения. По- чти у 20—25% больных развивается симптоматика цитомегаловирусного ретинита, указывающего на поражение ЦНС. В большинстве случаев инфицированию подвергаются ЦНС (диффузные энцефалопатии) и в 2—13% — органы ЖКТ (эзофагит, гастрит и энтерит). Более чем у 40% больных СПИДом развивается генерализованная форма ЦМВИ. Летальность при генерализованной форме составляет 11—20%.

Óпациентов после трансплантации активная форма ЦМВИ встречается в 38— 96% случаев.

Óдетей, рожденных от иммунокомпетентных матерей, клинические симптомы заболевания проявляются редко. Клиниче- ская картина ЦМВИ у детей, родившихся здоровыми у матерей, инфицированных ЦМВ, может проявляться в более старшем возрасте (например,через несколько лет у 5—15% детей можно выявить нарушения слуха различной тяжести).

Óдетей, рожденных у матерей с первич- ной инфекцией, проявления ЦМВИ наблюдаются в 8—10% случаев. Наблюдаются как поражения средней тяжести (гепатоспленомегалия, тромбоцитопения, петехии, микроцефалия, ретинит и гепатит), так и серьезные — при генерализованной форме. У новорожденных описаны генерализованные и локальные поражения ЦНС. Летальность при генерализованной форме составляет 11—20%.

Óбольшинства реципиентов после переливания крови ЦМВ инфекция остается бессимптомной.

Угрозу для жизни могут представлять

тяжелые поражения ЖКТ и бронхолегоч- ной системы, а также бактериальная, грибковая или протозойная суперинфекция.

После трансплантации костного мозга самым тяжелым осложнением считается интерстициальная цитомегаловирусная

пневмония, которая диагностируется в 10—15% случаев. Несмотря на химиотерапию, у 80—90% больных пневмония вызывает летальный исход. У больных, перенесших трансплантацию печени, к числу серьезных осложнений относится гепатит, который может приводить к печеночной недостаточности и необходимости повторной пересадки печени.

Диагноз и рекомендуемые клинические исследования

Диагностика ЦМВИ основывается на выявлении симптомов поражения того или иного органа и выявления ЦМВ в нем. Например, диагноз цитомегаловирусной пневмонии основывается на клинической картине заболевания и определении ЦМВ

âбронхоальвеолярных смывах.

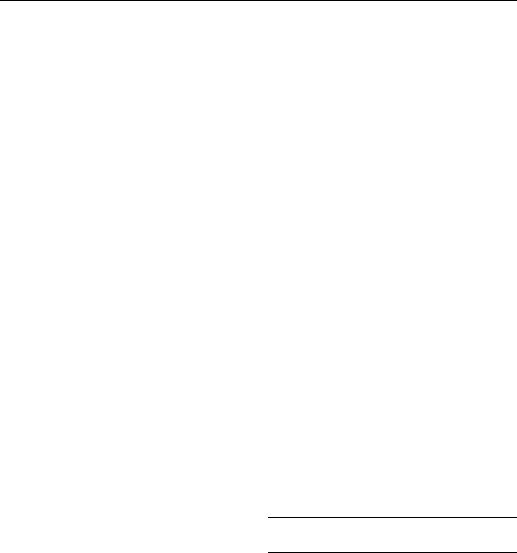

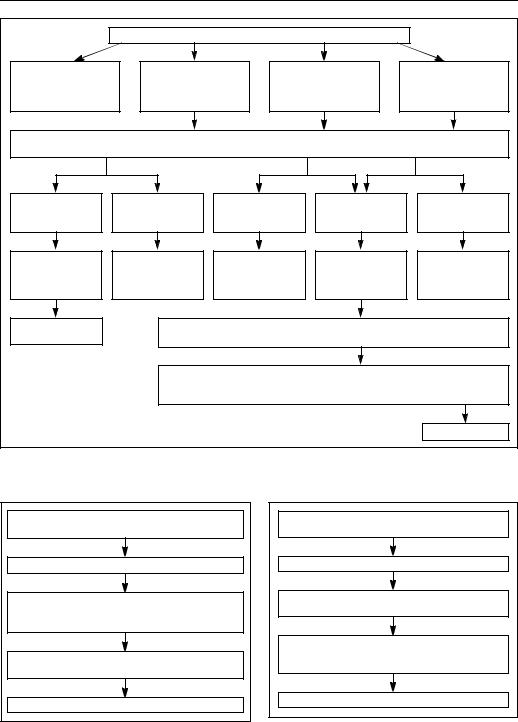

Âранние сроки беременности необходимо определение анти-ЦМВ антител. При клинических проявлениях заболевания и/или активной инфекции во время беременности важно определить, является ли она первичной или реактивацией/реинфекцией. Схема диагностики ЦМВИ во время беременности представлена на рисунке 16.

Óноворожденных ЦМВИ можно диагностировать методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или культуральным методом выявления вируса в моче.

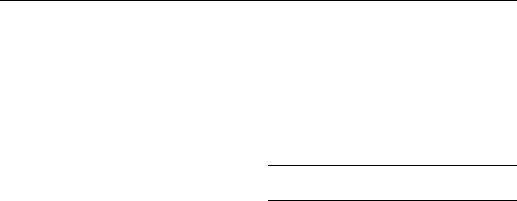

Âтрансплантологии важное значение имеет диагностика ЦМВИ у донора и реципиента до операции и как можно более раннее выявление активной ЦМВИ после трансплантации. В этом случае наиболее часто определяют анти—ЦМВ антитела. Методом выбора являются ПЦР и тест на антигенемию. На рисунке 17 представлена схема диагностики ЦМВИ в трансплантологии.

Óбольных СПИДом количество ДНК, определяемой в лейкоцитах или плазме крови, выше при поражении ЦМВ внутренних органов. Альтернативой ПЦР служит тест на антигенемию. Оба теста также используют для контроля терапии. На рисунке 18 представлена схема диагностики ЦМВИ у пациентов со СПИДом.

631

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ |

|

|

|

|

|

1-ое исследование крови на наличие ЦМВ антител |

|

||

IgG+/IgM- |

IgG+/IgM+ |

|

IgG-/IgM+ |

IgG-/IgM- |

предположительно |

предположительно |

первичная |

серонегативная |

|

латентная фаза |

первичная |

инфекция или |

или инкуб. фаза |

|

|

инфекция |

неспецифич. IgM |

|

|

два образца крови через 2 недели и определение возбудител я инфекции в крови (рр65 антиген, |

||||

|

ПЦР) и моче (24-часовое выделение вируса) |

|

||

IgG/IgM+ |

òèòð IgG íå |

IgG-/IgM+ |

IgG-/IgM+ |

IgG-/IgM- |

вирус+ |

изменился/ |

вирус- |

вирус+или- |

вирус- |

|

IgM+вирус- |

|

|

|

ÖÌÂ IgG-/? |

латентн. |

неспецифич. |

первичная |

3-е исслед. |

(до беремен.) |

инфекция с |

реакция |

инфекция |

через |

|

персистенцией |

|

|

2—3 недели |

|

IgM |

|

|

|

первичная |

определение ЦМВ IgM в пупов.крови на 22—23 нед. берем.; |

|||

инфекция (?) |

определение вируса в амниотич. жидкости (ПЦР; выделение вируса) |

|||

|

Материнская первичная инфекция подтверждена, ЦМВ IgM |

|||

|

определены в пуповинной крови, выделен вирус из амниотической |

|||

|

|

|

жидкости |

|

|

|

|

|

Аборт? |

Рисунок 16. Диагностика ЦМВИ во время беременности |

|

|||

Определение титра IgG у донора (Д) и реципиента (Р) до трансплантации

Ä-Ð-; Ä-Ð+; Ä+Ð-; Ä+Ð+

Интенсивный (еженедельный) мониторинг крови реципиента (ПЦР и/или тест

на антигенемию)

Положительный результат в одном (антигенемия) или двух (ПЦР)

Терапия

Рисунок 17. ЦМВ-диагностика в трансплантологии

Определение серологического статуса (ELISA, фиксация комплемента)

Ig G+

Если CD4+ <100/мм3, ПЦР через интервалы 2—3 мес

Подтверждение клинического диагноза определением вируса (ПЦР)

в пораженном органе

Терапия

Рисунок 18. Диагностика ЦМВИ у больных СПИДом

632

Глава 24. Вирусные инфекции

Общие принципы фармакотерапии

Такие проявления ЦМВИ, как гепатит, эзофагит, колит успешно поддаются ле- чению. Исход лечения в значительной степени зависит от своевременности диагностики и назначения адекватной терапии.

Для лечения цитомегаловирусного ретинита, колита, эзофагита, пневмонии и других поражений внутренних органов или тяжелой системной ЦМВИ без выявленных поражений внутренних органов используют ганцикловир и фоскарнет натрия*.

Начальная терапия

Ганцикловир в/в инфузионно (в течение 1 ч с постоянной скоростью) по 5 мг/кг каждые 12 ч 14—21 сут; Фоскарнет натрия* в/в инфузионно ( в течение 30 мин) 60 мг/кг (в 5% р-ре

глюкозы или 0,9% р-ре NaCl) 3 р/сут, затем по 90—120 мг/кг в качестве поддерживающей терапии.

Фоскарнет натрия* инфузионно вводят в

центральные вены по 24 мг/мл или в периферические вены по 12 мг/мл.

Поддерживающая терапия

Ганцикловир в/в инфузионно (в течение 1 ч с постоянной скоростью) по 6 мг/кг 5 р/ нед или по 5 мг/кг 1 р/сут ежедневно.

При цитомегаловирусном ретините комбинированное лечение ганцикловиром и фоскарнетом натрия* позволяет продлить ремиссию заболевания. Более эффективно внутриорбитальное введение ганцикловира и/или фоскарнета натрия*. Однако внутриорбитальное введение может приводить к серьезным осложнениям — отслойке сет- чатки или инфицированию другого глаза, поэтому местную терапию нужно сочетать с систематическим внутривенным назна- чением ганцикловира и/или фоскарнета натрия*. В клинических испытаниях показана высокая эффективность валганцикловира у больных с цитомегаловирусным ретинитом на фоне СПИДа.

Для поддерживающей терапии цитоме-

галовирусного ретинита пациентам с ослабленным иммунитетом назначают:

Ганцикловир в/в инфузионно (в течение 1 ч с постоянной скоростью) по 1г 3 р/сут или по 0,5 г 6 р/сут

Пациенты, перенесшие трансплантацию

Лечение пациентов, перенесших трансплантацию солидного органа или костного мозга, следует начинать в случае положительной ПЦР в двух последовательно взятых клинических образцах или выявлении > 5/100 000 антиген-положитель- ных клеток. Несмотря на лечение, более 2/3 больных после трансплантации органов умирают от пневмонии, поэтому обсуждаются новые подходы к лечению, в частности, проведение коротких курсов, снижающих риск развития резистентности и токсического действия лекарственных препаратов. У пациентов после аллогенной трансплантации костного мозга эффективность профилактического назначения противовирусных препаратов не доказана. Ганцикловир позволяет уменьшить частоту и тяжесть осложнений, вызванных ЦМВ, в раннем периоде после трансплантации костного мозга, однако он не влияет на продолжительность жизни у этих пациентов, что может быть частично связано с увеличением частоты суперинфекций (бактериальной, грибковой).

Для профилактики и лечения ЦМВИ у лиц с иммуносупрессией эффективен новый противовирусный препарат валганцикловир.

Во многих медицинских центрах мира стала стандартной пассивная иммунопрофилактика ЦМВИ с помощью иммуноглобулинов. В настоящее время обсуждается эффективность профилактического назна- чения иммуноглобулина у пациентов после трансплантации.

Вакцина против ЦМВ до сих пор не создана. В стадии разработки находится субъединичная вакцина из белка вирусной оболочки gB.

В комплексной терапии ЦМВИ применяют индукторы интерферона и другие иммуномодуляторы.

633

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

РАЗДЕЛ II. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Профилактика

С целью профилактики ЦМВИ необходимо внедрять методы широкого выявления первичной инфекции у беременных.

Для профилактики ЦМВ у ВИЧ-поло- жительных лиц с факторами риска цитомегаловирусной инфекции назначают ганцикловир.

Литература

1.Boppana S.B., Pass R.F., Britt W.J. et. al. Symptomatic congenital cytomegalovirus infection: neonatal morbidity and mortality. Pediatr Infect Dis J 1992; 11: 93—9.

2.Bowden R.A. Cytomegalovirus infections in transplant patients: methods of prevention of primary cytomegalovirus. Transplant Procob 1991; 23: 136—8.

3.Chandler S.H., Alexander E.R., Holmes K.K. Epidemiology of cytomegaloviral infection in heterogeneous population of pregnant women. J Infect Dis 1985; 152: 249—56.

4.Dieterich D.T., Rahmin M. Cytomegalovirus colitis in AIDS: presentation in 44 patients and a review of the literature. J Acquir Immune Defic Syndr 1991; 4 (Suppl 1): S29—35.

5.Drew W.L., Mintz L., Miner R.S., et al. Prevalence of cytomegalovirus infection in homosexual men. J Infect Dis 1981; 143: 188—92.

6.Emanuel D., Cunningham I., Jules-Elysee K., et al. Cytomegalovirus pneumonia after bone marrow transplantation successfully treated with the combination of ganciclovir and high-dose intravenous immune globulin. Ann Intern Med 1988; 109: 777—82.

7.Francisci D., Tosti A., Baldelli F., et al. The pp65 antigenemia test as a predictor of cy- tomegalovirus-induced end-organ disease in patients with AIDS. AIDS 1997; 11: 1341—5.

8.Gnann J.W., Ahlmen J.J., Svalander C. et al. Inflammatory cells in transplanted kidneys are infected by human cytomegalovirus. Am J Pathol 1988; 132: 239—48.

9.Grattan M.T., Moreno-Cabral C.E., Starnes V.A. et al. Cytomegalovirus infection is associated with cardiac allograft rejection and atherosclerosis. JAMA 1989; 261: 3561—66.

10.Griffiths P.D., Baboonian C. A prospective study of primary cytomegalovirus infection during pregnancy: final report. Br J Obstet Gynaec 1984; 91: 307—15.

11.Hammitt D.G., Aschenbrenner D.W., Williamson R.A. Culture of cytomegalovirus from frozen-thawed semen. Fertil Steril 1988; 49: 554—7.

12.Hendrix M.G., Salimans M.M., van-Boven C.P. et al. High prevalence of latently present cytomegalovirus in arterial walls of patients suffering from grade III atherosclerosis. Am J Pathol 1990; 136: 23—8.

13.Ho M., Cytomegalovirus biology and infection. Plenum Medical Book Co., York, 1991.

14.Klemola E., Kaariainen L. Cytomegalovirus as a possible cause of a disease resembling infections mononucleosis. Brit Med J 1965; 2: 1099—102.

15.Ljungman P., Engelhard D., Link H. et al. Treatment of intestitial pneumonitis due to cytomegalovirus with ganciclovir and intravenous immune globulin: experience of European Bone Marrow Transplant Group. Clin Infect Dis 1992; 14: 831—5.

634