4 курс / Фак. Терапия / ВБ ССС книга

.pdf

8.3.4. Инструментальная диагностика

Электрокардиография

На ЭКГ у больных аортальным стенозом в большинстве случаев выявляются признаки выраженной гипертрофии ЛЖ (см. выше), чаще с его систолической перегрузкой. Резко увеличиваются амплитуды зубцов R в левых грудных отведениях (V5, 6) и амплитуда S в правых грудных отведениях (V1, 2), увеличивается длительность интервала внутреннего отклонения в V5, 6 больше 0,05 с, наблюдается резкий поворот сердца вокруг продольной оси против часовой стрелки, отклонение электрической оси сердца влево. Часто в отведениях V5, 6, I, aVL выявляются признаки систолической перегрузки ЛЖ в виде депрессии сегмента RS–Т и формирования двухфазных (–+) или отрицательных асимметричных зубцов Т (рис. 8.49).

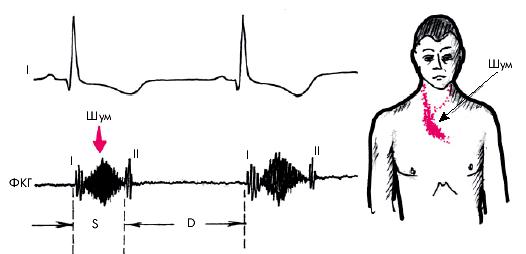

Рис. 8.49. ЭКГ больного с аортальным стенозом. Выявляется выраженная гипертрофия ЛЖ с его систолической перегрузкой

Нередко на ЭКГ больных стенозом устья аорты наблюдается увеличение амплитуды

и продолжительности зубцов R в левых грудных отведениях (V5, V6), а также в отведениях I и аVL, что говорит по меньшей мере об электрической перегрузке левого предсердия, обусловленной диастолической дисфункцией ЛЖ, возрастанием давления наполнения ЛЖ и среднего давления в ЛП. При “митрализации” аортального стеноза и развитии относительной недостаточности митрального клапана, сопровождающейся гипертрофией ЛП, эти признаки усугубляются еще больше.

722

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Эхокардиограмма

Диагностическими критериями стеноза устья аорты при М–модальном исследовании является

уменьшение степени расхождения створок аортального клапана во время систолы ЛЖ, а также уплотнение и неоднородность структуры створок клапана.

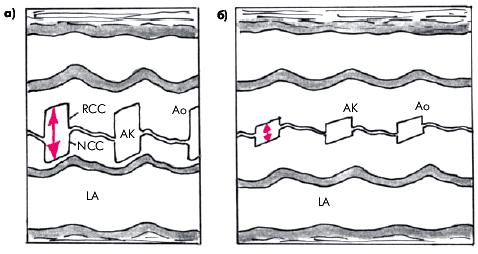

В норме движение створок аортального клапана записывается в форме своеобразной “коробочки” во время систолы и в виде прямой во время диастолы (рис. 8.51, а), причем систолическое раскрытие створок аортального клапана обычно превышает 12–18 мм. При тяжелой степени стеноза раскрытие створок становится меньше 8 мм (рис. 8.51, б). Расхождение створок в пределах 8–12 мм может соответствовать разной степени аортального стеноза.

Рис. 8.51. Схема изменений одномерной эхокардиограммы при аортальном стенозе: а- систолическое раскрытие створок аортального клапана (АК) у здорового человека; б - систолическое раскрытие скобок АК у больного с аортальным стенозом. RCC - правая коронарная створка АК; NCC - некоронарная створка АК

В то же время следует иметь в виду, что этот показатель, определяемый при М-модальном исследовании, не относится к числу надежных и достоверных критериев тяжести стеноза, поскольку он во многом зависит от величины УО. При застойной недостаточности кровообращения, мерцательной тахиаритмии и других патологических состояниях, сопровождающихся уменьшением сердечного выброса, степень расхождения створок аортального клапана также уменьшается, достигая в отдельных случаях критического значения — 12 мм.

Двухмерное исследование из парастернального доступа по длинной оси сердца позволяет выявить более достоверные признаки аортального стеноза (рис. 8.52):

724

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

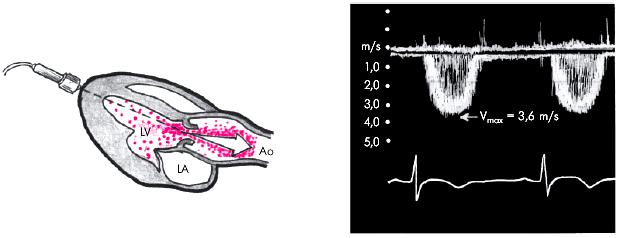

Рис. 8.53. Допплеровское исследование трансаортального потока крови у больного с аортальным стенозом (апикальная позиция по длинной оси ЛЖ). Скорость трансаортального систолического потока крови достигает 3,6м/с, что соответствует систолическому градиенту давлений в аорте и ЛЖ 51,8 мм рт. ст.

Степень сужения клапана оценивается по величине градиента давления между ЛЖ и аортой. Исследование проводится из апикального или супрастернального доступа в постоянно-волновом режиме, который позволяет измерять очень высокие скорости кровотока в аорте. Градиент давления по обе стороны аортальной обструкции определяется по формуле:

DР = 4 ґ V2,

где DР — градиент давления между ЛЖ и аортой (мм рт. ст.); V — максимальная скорость кровотока дистальнее обструкции (м/с).

В целом чем больше градиент давления, тем более выражено сужение аортального клапана. Если максимальная линейная скорость кровотока в аорте і 4 м/с (DР больше 64 мм рт. ст.), имеется тяжелая степень критического стеноза, безусловно требующая хирургической коррекции. Если эта скорость < 3 м/с (DР меньше 36 мм рт. ст.), речь идет, как правило, об умеренном сужении клапана.

Однако при значениях максимальной скорости кровотока от 3 до 4 м/с (DР от 36 до 64 мм рт. ст.) корреляция между величиной максимального градиента и степенью сужения клапана не столь определенна. Поэтому в этих случаях необходим дополнительный расчет площади отверстия аортального клапана по данным допплеровского исследования в импульсно-волновом режиме.

С этой целью на двухмерной эхокардиограмме планиметрически измеряют площадь поперечного сечения выносящего тракта ЛЖ (рис. 8.54, а), а по данным допплер-эхокардиографии получают спектр линейной скорости потока крови в выносящем тракте ЛЖ и в аорте, т.е ниже и выше места сужения (рис. 8.54, б).

726

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Катетеризация сердца

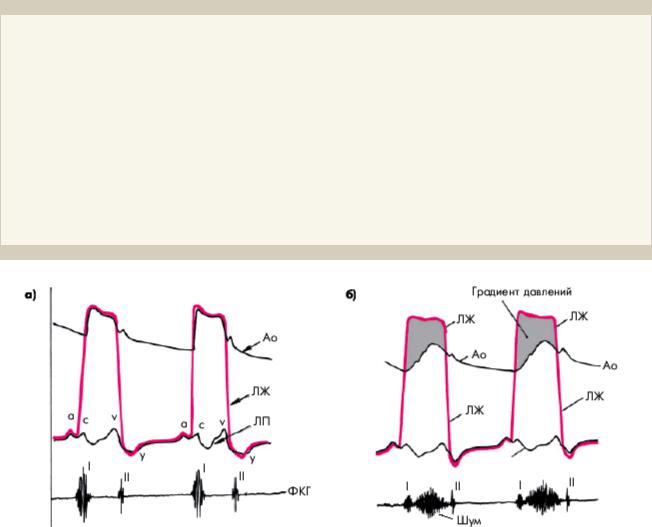

Катетеризация левых отделов сердца производится с целью предоперационной верификации диагноза и прямого измерения градиента давления между ЛЖ и аортой, который косвенно характеризует степень сужения аортального отверстия (рис. 8.55):

при незначительном стенозе (площадь аортального отверстия от 1,3 см2 до 2 см2) градиент давления не превышает 30 мм рт. ст.;

при умеренном стенозе (площадь аортального отверстия от 0,75 см2 до 1,3 см2) градиент давления составляет от 30 до 50 мм рт. ст.;

при выраженном стенозе (площадь отверстия менее 0,75 см2) градиент давления превышает 50–60 мм рт. ст.

Рис. 8.55. Кривые давления в аорте (Ао), левом желудочке (ЛЖ) и левом предсердии (ЛП) у здорового человека (а) и у больного со стенозом устья аорты (б). Область градиента давления между ЛЖ и аортой заштрихована. Внизу - финокардиограмма

При катетеризации левых отделов сердца у больных аортальным стенозом, особенно у лиц старше 50 лет, одновременно проводят коронароангиографию с целью выявления атеросклеротического сужения коронарных артерий, часто сопутствующего стенозу устья аорты.

8.4. Недостаточность аортального клапана

Недостаточность аортального клапана (аортальная недостаточность) характеризуется неполным смыканием створок клапана во время диастолы, что приводит к возникновению обратного диастолического тока крови из аорты в ЛЖ (рис. 8.56).

728

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Его интенсивность определяется меняющимся градиентом давления между аортой и полостью ЛЖ, а также величиной клапанного дефекта. Ниже приведено описание наиболее характерных изменений гемодинамики, возникающих при недостаточности клапана аорты.

1. Эксцентрическая гипертрофия левого желудочка. Увеличение диастолического наполнения ЛЖ кровью приводит к объемной перегрузке этого отдела сердца и увеличению КДО желудочка. В результате развивается выраженная эксцентрическая гипертрофия ЛЖ (гипертрофия миокарда + дилатация полости желудочка) — главный механизм компенсации данного порока. В течение длительного времени увеличение силы сокращения ЛЖ, которое обусловлено возросшей мышечной массой желудочка и включением механизма Старлинга, обеспечивает изгнание возросшего объема крови.

Еще одним своеобразным компенсаторным механизмом является характерная для аортальной недостаточности тахикардия, ведущая к укорочению диастолы и некоторому ограничению регургитации крови из аорты.

2. Сердечная декомпенсация. Со временем происходит снижение систолической функции ЛЖ и, несмотря на продолжающийся рост КДО желудочка, его ударный объем больше не увеличивается или даже уменьшается. В результате повышается КДД в ЛЖ, давление наполнения и, соответственно, давление в ЛП и венах малого круга кровообращения. Таким образом, застой крови в легких при возникновении систолической дисфункции ЛЖ (левожелудочковая недостаточность) — второе гемодинамическое следствие недостаточности аортального клапана.

В дальнейшем, при прогрессировании нарушений сократительной способности ЛЖ, развивается стойкая легочная гипертензия и гипертрофия, а в редких случаях, и недостаточность ПЖ. В этой связи следует заметить, что при декомпенсации недостаточности аортального клапана, так же как при декомпенсации аортального стеноза, всегда преобладают клинические проявления левожелудочковой недостаточности и застоя крови в малом круге кровообращения, тогда как признаки правожелудочковой недостаточности выражены слабо или (чаще) отсутствуют совсем.

3. Третьим гемодинамическим следствием недостаточности аортального клапана являются существенные особенности заполнения кровью артериального русла большого круга кровообращения, которые нередко выявляются даже в стадии компенсации порока, т.е. еще до развития левожелудочковой недостаточности. Наиболее значимыми из них являются:

Снижение диастолического давления в аорте, что объясняется регургитацией части крови

(иногда значительной) в ЛЖ.

Выраженное увеличение пульсового давления в аорте, крупных артериальных сосудах, а при тяжелой недостаточности аортального клапана — даже в артериях мышечного типа

(артериолах). Этот диагностически важный феномен возникает в результате значительного увеличения УО ЛЖ (повышение систолического АД) и быстрого возврата части крови в ЛЖ (“опустошение” артериальной системы), сопровождающегося падением диастолического АД. Следует заметить, что увеличение пульсовых колебаний аорты и крупных артерий и появление несвойственных резистивным сосудам пульсаций артериол лежит в основе многочисленных клинических симптомов, выявляемых при недостаточности аортального клапана.

4. “Фиксированный” сердечный выброс. Выше было показано, что при аортальной недостаточности в покое в течение длительного времени ЛЖ может обеспечивать изгнание в аорту увеличенного систолического объема крови, который полностью компенсирует избыточное диастолическое наполнение ЛЖ. Однако при физической нагрузке, т.е. в условиях еще большей интенсификации кровообращения, компенсаторно увеличенной насосной функции ЛЖ оказывается недостаточно для того, чтобы “справиться” с еще больше возросшей объемной перегрузкой желудочка, и происходит относительное снижение сердечного выброса.

5. Нарушение перфузии периферических органов и тканей. При длительном существовании недостаточности аортального клапана возникает своеобразная парадоксальная ситуация: несмотря на резкое увеличение сердечного выброса (точнее, его абсолютных значений) наблюдается снижение перфузии периферических органов и тканей. Это связано, прежде всего,

730

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Запомните

Запомните

Запомните

Запомните