4 курс / Фак. Терапия / Tetenev_F_F_Fizicheskie_metody_issledovania

.pdf

9. Исследование органов живота

мышц живота еще до появления явного болевого ощущения у пациента. Стенка живота здесь становится плотнее.

Болеевыраженнаястепеньреакциипациентанабольвбрюшнойполости заключается в повышении напряжения мышц живота в данной зоне, что выявляется определением резистентности брюшной стенки к надавливанию в симметричных участках. При равной степени легкого надавливания пальцы пальпирующей кисти будут погружаться меньше там, где определяется повышенная резистентность. Не всегда при этом пациент ощущает боль от самого надавливания.

Значительное мышечное напряжение брюшной стенки выявляется как defense musculaire («мышечная защита»). Степень напряжения иногда достигает каменной твердости (доскообразный живот). Мышечная защита чаще всего сочетается с сильными болями, хотя возможно напряжение мышц и без отчетливых болевых ощущений.

Итак, есть разница между резистентностью и мышечной защитой. Резистентность возникает при пальпации, а мышечная защита существует постоянно и не зависит от пальпации. Описанные явления еще называют раздражением брюшины. Наиболее частая причина раздражения брюшины – воспалительный процесс органов живота различного происхождения и этиологии. Однако напряжение мышц живота может быть при менингите, при так называемой свинцовой колике, при столбняке. При длительной постоянной одышке, кашле мышцы живота гипертрофируются и тонус их повышен постоянно. Особенно это выражено в верхнем этаже живота и существенно затрудняет пальпацию.

9.4. ГЛУБОКАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАЛЬПАЦИЯ

Основные принципы пальпации по В.П. Образцову отражены в названии: 1) глубокая; 2) скользящая; 3) методическая. Еще эту методику называют топографической.

Глубокая пальпация. Пальпирующая кисть должна достигать задней стенки живота. В большинстве случаев это легко выполняется следующим образом. На выдохе тонус мышц брюшной стенки снижается, и пальпирующая кисть врача опускается в такт движению брюшной стенки. При вдохе пациента врач оставляет кисть на том достигнутом уровне погружения, оказывая определенное давление на брюшную стен-

311

Физические методы исследования в клинике внутренних болезней

ку. При последующем выдохе кисть погружается еще. Таким образом, за 3–5 дыхательных движений кисть исследователя достигает задней стенки брюшной полости, прижимая к ней мягкие структуры органов брюшной полости.

Скольжение пальцев пальпирующей кисти вместе с кожной складкой проводится тоже на выдохе. Оно позволяет дифференцировать органы, имеющие большую плотность по отношению к соседним и определять особые свойства органов. Здесь различают две ситуации: 1) когда исследуемый орган относительно неподвижен, а движение осуществляется пальпирующей кистью, и пальцы скользят по изучаемому органу; 2) кисть исследователя относительно неподвижна, а движется изучаемый орган при глубоком вдохе, когда диафрагма опускается и обеспечивает движение паренхиматозных органов (печени, селезенки и почек), располагающихся в поддиафрагмальном пространстве. Скольжение выполняется по особой схеме, которая будет рассмотрена специально.

Методичность пальпации по В.П. Образцову включает определенный порядок с целью формирования стереотипа исследования, соблюдение которого защищает от ошибок в диагностике. Здесь также учитывается частота определения органа у здоровых людей. Сигмовидная кишка определяется у 91% здоровых людей, слепая – у 79%, терминальный отделподвздошнойкишки – у75–80%, поперечноободочнаякишка – у 71%, большая кривизна желудка – у 50–60%, привратник – у 20–25%, край печени – у 88% людей. С такой же частотой пальпируются восходящий и нисходящий отделы толстой кишки. Поджелудочная железа, селезенка, почки в норме не прощупываются.

Говоря о методичности глубокой пальпации по В. П. Образцову, следует особо отметить, что столь высокая информативность ее возможна лишь при правильном, классическом исполнении исследования. Мастерство пальпации формируется достаточно быстро при упорном, систематическом упражнении, постоянном исследовании, наблюдении за больным, желательно при участии опытного клинициста. 1–1,5 лет достаточно для освоения методики. Что касается диагностических успехов, то это главным образом зависит от развития клинического опыта врача, который, увы, складывается многие годы и даже десятилетия. Для ускорения формирования клинического мышления нужна, кроме всего того, что относится к диагностической технике, система развития мышления. Это сложнейший и еще не разработанный раздел общей и частной диагностики. Сложности здесь связаны не только с огромным объемом

312

9. Исследование органов живота

информации, которую необходимо запомнить, но также и с отсутствием развитой теории диагностики.

Эти вопросы рассматриваются специально перед началом курса частной патологии внутренних органов.

9.4.1. Слепая кишка (coecum)

Слепую кишку исследуют в правой подвздошной области. Ориентиры. Мысленно проводят линию, соединяющую гребешок

подвздошной кости и пупартову связку. На эту линию опускают перпендикуляр из пупка. Соответствующее расстояние делят на 3 части. В средней трети должна располагаться слепая кишка. Возможно ее положение на границе средней и верхней трети, средней и нижней трети.

а |

б |

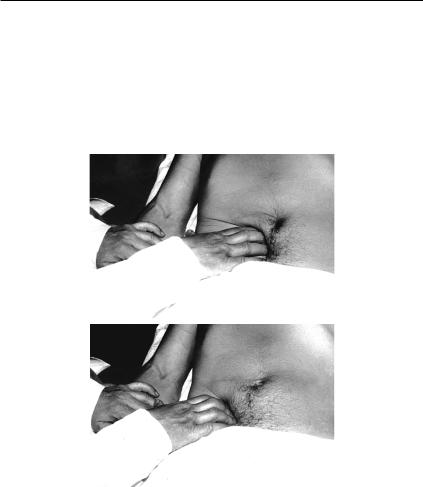

Рис. 9.8. Фазы глубокой скользящей пальпации слепой кишки: а – 1-я; б – 2-я

4 фазы пальпации слепой кишки:

1-яфаза. Установка ладони в исходное положение для пальпации. Это положение должно бытьивконцеисследования(рис. 9.8, а). Направление пальцев перпендикулярно длиннику кишки, по ходу перпендикуляра, о котором говорилось раньше. Пальцы находятся на границе нижней и средней трети. Положение исследователя и пациента такое, что удоб-

313

Физические методы исследования в клинике внутренних болезней

но пальцы исследующей кисти направить к пупку. Можно производить пальпацию и при косом положении кисти, тогда пальпация будет осуществляться мизинцем, IV и VI пальцами.

2-я фаза. Ладонь исследователя движется в направлении к пупку, создавая кожную складку кончиками пальцев (рис. 9.8, б). Пальцы должны дойтидосерединыверхнейтретиориентировочногоперпендикуляра. Это необходимо для того, чтобы обеспечить в последующем достаточно широкое пространство для исследования, где располагается слепая кишка.

в

г

Рис. 9.8 (продолжение). Фазы глубокой скользящей пальпации слепой кишки: в – 3-я; г – 4-я

3-яфаза. Погружениеладонидозаднейстенки(рис. 9.8, в). Пальцыисследующей кисти погружаются в брюшную полость плавно вместе с выдохом. При этом необходимо спросить пациента: «Не больно ли вам?». Задняя стенка здесь достигается относительно легко. Степень давления на брюшную стенку должна быть адекватной для достижения цели. По

314

9. Исследование органов живота

достижении задней стенки следует остановиться на 1–3 дыхательных движениях, убедиться в правильности выполненных фаз.

4-я фаза. Скольжение (рис. 9.8, г). Оно проводится на выдохе, но при этом не нужно пациента просить делать выдох, нужно наблюдать за его дыхательными движениями. Во время скольжения кисть поступательно движется в обратном направлении от пупка к нижней трети ориентировочного перпендикуляра. Пальцы исследующей кисти не ослабляют давление на заднюю стенку до достижения середины нижней трети ориентировочного перпендикуляра. При движении пальцев по задней стенке под ними проскальзывает слепая кишка. В этот момент нельзя забывать спрашивать пациента, не больно ли ему, и анализировать свойства кишки по четкому плану: 1) расположение; 2) диаметр; 3) консистенция;

4)гладкость стенки; 5) подвижность; 6) болезненность и 7) урчание. Свойства слепой кишки в нормальных условиях: слепая кишка распо-

ложена в средней трети расстояния от пупка до гребня подвздошной кости; диаметр 3–4 см; эластичная, стенка гладкая, ровная, подвижность достаточная (2–2,5 см); безболезненная; урчание определяется весьма часто. Диаметр и степень подвижности определяются ориентировочно, так как при данном исследовании нет возможности отмечать точками толщину и степень смещения. Вероятно, это можно сделать, однако такая точность измерений при пальпации кишечника не используется.

Если пальпаторное исследование не вызывает неприятных ощущений у больного, в первые периоды освоения пальпации в конце 4-й фазы желательно остановиться в положении пальцев в глубине живота на задней стенке, создавая паузу для анализа ощущений. Если впечатления о результатах пальпации достаточно четкие, кисть переходит в исходное положение, и пальпация заканчивается. Если же результаты пальпации не оформились в четкое заключение, кисть исследователя тоже приходит в исходное положение, и исследование нужно повторить, проделывая все четыре фазы строговсоответствиистребованиями, описаннымивыше. Приповторномисследовании нужно уточнить неясные впечатления, расширить зону пальпации или как-то изменить ее, достичь большего расслабления мышц живота и др.

Илеоцекальный отдел подвздошной кишки

Если слепая кишка пальпируется достаточно легко, в области ее медиального контура можно прощупать илеоцекальный отдел подвздошной

315

Физические методы исследования в клинике внутренних болезней

кишки. Принцип пальпации тот же, только меняется направление движения. Пальцыпогружаютсякзаднейстенкеживотаприсохраненииощущения медиальной стенки слепой кишки. Движение кисти идет перпендикулярно илеоцекальному отделу кишки вдоль стенки слепой кишки сверху вниз. Предполагаемое расположение – описанный ранее перпендикуляр. При хорошей технике пальпации удается прощупать эластический тяж толщиной в мизинец, безболезненный, иногда урчащий, малоподвижный.

Патологические изменения слепой кишки и илеоцекального отдела подвздошной кишки

Увеличение диаметра кишки возможно при запорах. В этих случаях повышается плотность кишки и иногда выявляется бугристость, которые проходятпослеопорожнениякишечника. Уменьшениеобъемакишкибывает при поносах, после приема слабительных средств и при голодании.

Подвижность слепой кишки может быть резко повышена (coecum mobile) при аномалии развития брыжейки, когда брыжейка слепой кишки и подвздошной кишки общая. Смещение слепой кишки возможно в область пупка. Эта аномалия может быть причиной заворотов кишок. Ограничение подвижности слепой кишки возможно при воспалительном процессе (перитифлит) и образовании спаек с окружающими тканями.

Болезненность при пальпации слепой кишки указывает на возможность воспалительного процесса в ней, в аппендиксе, соседних органах (яичник).

Урчание, более громкое, чем в норме, и даже шум плеска могут определяться при энтеритах, когда в слепую кишку поступает большое количество жидкого содержимого и газа из тонкого кишечника.

Терминальный отдел подвздошной кишки – единственный отрезок тонкой кишки, который можно исследовать пальпаторно. При терминальных илеитах определяются болезненность, неровность стенок, большая плотность. При энтеритах возможно урчание.

9.4.2. Сигмовидная кишка (colon sigmoideum)

Ориентиры для исследования сигмовидной кишки те же, что и для слепой кишки, только слева. Мысленно проводим перпендикуляр на линию, соединяющую ость подвздошной кости и пупартову связку из пуп-

316

9. Исследование органов живота

ка слева. Найденное расстояние так же, как в предыдущем исследовании, делят на три части. Сигмовидная кишка чаще всего располагается в средней трети. Возможны небольшие вариации.

Пальпация проводится по тем же 4 фазам:

1-я фаза. Исходное положение. Пальцы исследующей кисти расположены в нижней трети или на границе нижней и средней трети исследуемого расстояния. Направление пальцев к пупку.

2-я фаза. Движениемладонивнаправлениипупкапальцыделаюткожнуюскладку. Убедившисьвправильностиположенияпальцевво 2-й фазе и наблюдая за пациентом, начинают выполнять 3-ю фазу.

3-я фаза. Погружение кисти в брюшную стенку плавно, на выдохе. Кожная складка расправляется, благодаря чему при погружении пальцев кожа не натягивается и не препятствует исследованию. Через 2–3 дыхательных цикла пальцы достигают задней стенки.

4-я фаза. Скольжениепроводятпозаднейстенкеживота. Пальцыскожей передней брюшной стенки перемещают до середины нижней трети исследуемого расстояния. Кишка проскальзывает под пальцами, и врач должен в этот момент составить впечатление о свойствах ее по 7 параметрам, как и в предыдущем исследовании. Так же, как и при пальпации других органов, в момент проскальзывания нужно спросить пациента, ощущает ли он боль.

Результаты исследования (вариант нормы). Сигмовидная кишка расположена правильно (средняя треть или на границе нижней и средней, средней и верхней трети ориентировочного расстояния); диаметр 2 см; эластичная, стенка гладкая, ровная; подвижность 2–3 см; безболезненная; урчания нет.

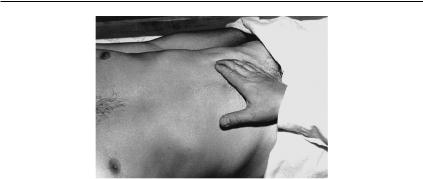

Более удобным является метод «косой пальпации». Удобство состоит в том, что кисть исследователя физиологично располагается в левой подвздошной области параллельно нормальному расположению сигмовидной кишки. Пальпацию производят локтевым краем мизинца, концевых фаланг III и IV пальцев.

1-я фаза. Пальпирующая часть ладони кисти располагается в средней трети исследуемого пространства.

2-я фаза. Кисть смещается вниз и кнаружи, делая кожную складку по направлению к линии, соединяющей гребень подвздошной кости и пупартову связку примерно до средней трети.

3-я фаза. Погружение кисти в брюшную полость до задней стенки производят плавно на выдохе с движением брюшной стенки.

317

Физические методы исследования в клинике внутренних болезней

Рис. 9.9. Косая пальпация сигмовидной кишки

4-я фаза. Скольжение. Кисть поступательно движется вверх кнутри по описанному ранее перпендикуляру. Мизинец с кожной складкой перемещают по задней стенке. Сигмовидная кишка проскальзывает, и, как в предыдущемописании, исследовательизучаетеесвойства. Скольжение проводится на фазе выдоха (рис. 9.9).

Изменения свойств сигмовидной кишки при патологии

Увеличение толщины кишки происходит при увеличении объема ее содержимого в результате сужения прямой кишки (опухоль или спастическое сокращение сфинктера), при геморрое, трещинах заднего прохода, при понижении тонуса мускулатуры сигмовидной кишки. Особенно значительное увеличение диаметра сигмовидной кишки происходит при длительных запорах. Увеличению диаметра кишки могут способствовать воспалительная инфильтрация, опухоль или полипы.

Уменьшение диаметра кишки наблюдается при поносах, спастическом сокращении мускулатуры. Это возможно при воспалительных процессах и дискинезиях кишечника.

Большая плотность кишки связана с плотностью ее содержимого, повышениемтонусамускулатуры. Напротив, снижениетонусамускулатуры, большее содержание жидкости обусловливают мягкую консистенцию.

Бугристость сигмовидной кишки может быть обусловлена переполнением ее плотными массами, разрастанием опухолевой ткани. Неровности ее поверхности могут быть связаны с фиброзными наложениями и спайками, развившимися при хроническом воспалении.

318

9. Исследование органов живота

Увеличение подвижности – более 3 см – можно объяснить врожденной аномалией, заключающейся в удлинении брыжейки. Ограничение подвижности может быть обусловлено хроническим воспалительным процессом, вызывающим образование спаек, или прорастанием опухолевой ткани.

Болезненность практически всегда проявляется при воспалительном процессе. Спастическое сокращение мускулатуры кишки может быть обусловлено не только воспалительным процессом, но также дискинезией, однако в обоих случаях сигмовидной кишке свойственна болезненность.

Урчание при пальпации кишки возникает в случае, если она содержит, помимо плотных масс, жидкость и газ. Такое явление возможно при энтеритах, когда большое количество содержимого поступает из тонкой кишки (усиление перистальтики) и не успевает сгуститься. При сигмоидитах к урчанию добавляется болезненность.

9.4.3. Поперечная ободочная кишка (colon transversum)

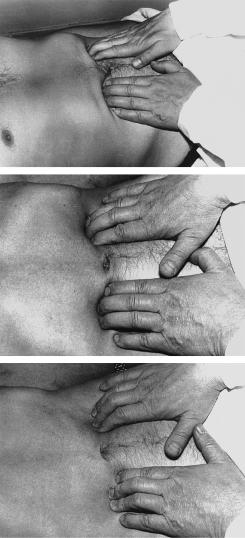

Поперечная ободочная кишка располагается сразу ниже желудка, его большой кривизны. Поэтому прежде чем исследовать этот отдел толстой кишки, нужно знать расположение нижней границы желудка. Проще всего это достигается перкуторно, т.е. по месту перехода высокого тимпанита над кишечником в низкий тимпанит над желудком. В нормальных условиях эта граница находится выше пупка на 2–3 см. Теперь можно приступать к пальпации.

а

Рис. 9.10. Фазы пальпации поперечной ободочной кишки: а – 1-я

319

б

в

г

Рис. 9.10 (продолжение). Фазы пальпации поперечной ободочной кишки: б – 2-я; в – 3-я; г – 4-я

320