4 курс / Фак. Терапия / Tetenev_F_F_Fizicheskie_metody_issledovania

.pdf

8. Некоторые синдромы при заболеваниях сердца

Эхокардиографическое исследование имеет весьма важное значение в диагностике природы увеличения размеров сердца: подклапанный (субаортальный) стеноз, различные формы гипертрофических кардиомиопатий. При клапанном пороке эхокардиография позволяет определить утолщение створок, уменьшение их подвижности, изменение толщины миокарда левого желудочка и его полости.

8.5. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА

(insufficientia valvulae tricuspidalis)

Недостаточность трехстворчатого клапана встречается гораздо чаще, чем это совсем недавно было принято считать. Различают органическую и относительную недостаточность клапана. Органическая недостаточность состоит в поражении створок, сморщивании, уменьшении их площади чаще всего при ревматическом эндокардите, затяжном септическом эндокардите и сочетается с поражением других клапанов. Относительная недостаточность трехстворчатого клапана развивается при дилятации правого желудочка, когда наряду с увеличением объема желудочка расширяется фиброзное кольцо трикуспидального клапана. Недостаточная функция циркулярного слоя мышцы правого желудочка не обеспечивает должной степени сужения отверстия в начальную фазу систолы, и нормальные створки не закрывают его. Возможны также дисфункция папиллярных мышц и те механизмы, которые были рассмотрены в разделе недостаточности митрального клапана.

Этиология

1.Ревматизм.

2.Инфекционный эндокардит.

3.Врожденный порок.

Гемодинамика

Неполное смыкание трехстворчатого клапана приводит к ретроградному току крови в правое предсердие во время систолы правого желудоч-

291

Физические методы исследования в клинике внутренних болезней

ка. На 1-м этапе компенсации увеличение объема правого предсердия не приводит к повышению давления в правом предсердии, однако этот период длится недолго. Компенсация порока на этом этапе происходит за счет работы правого желудочка, резервные возможности которого невелики. С повышением конечного диастолического давления в правом желудочке затрудняется переход крови из предсердия в желудочек, повышается давление в предсердии. Это, в свою очередь, затрудняет переход крови из полых вен, развиваются застойные явления в большом круге кровообращения.

Для клапанных пороков левых отделов сердца, поражений левого желудочка другого генеза (гипертоническая болезнь, атеросклероз и др.) недостаточность правого желудочка является уже 3-м этапом компенсации, который обычно называют декомпенсацией сердца. При трикуспидальном пороке, легочном сердце и некоторых других поражениях миокарда, когда недостаточность начинается с правого желудочка, 2-й этап его компенсации фактически является декомпенсацией сердца.

Клинические симптомы

Жалобы:

1.Отеки.

2.Чувство тяжести в эпигастральной области, боли в правом подреберье.

3.Увеличение живота (асцит).

Отеки гипостатические на стопах, голенях, при большей степени выраженности на бедрах, пояснице вплоть до анасарки (резко выраженного отека). В начальной стадии отеки появляются к вечеру на стопах, голенях, проходят к утру.

Тяжесть в эпигастральной области, боли в правом подреберье связаны с увеличением печени, растяжении ее капсулы и связок, фиксирующих ее положение.

Увеличение живота (асцит) является проявлением выраженного застоя крови в большом круге кровообращения и связано главным образом с повышением гидростатического давления.

Перечисленные жалобы обычно развиваются постепенно и характеризуют хроническую недостаточность правых отделов сердца.

292

8. Некоторые синдромы при заболеваниях сердца

Осмотр и пальпация. Периферический цианоз, набухание и усиленная пульсация вен шеи. Визуальные проявления застоя в большом круге (отеки, асцит, анасарка).

Отекиисследуютнадавливаниемпальцанаголеньдопоявленияямки, которая остается после того, как палец убирают. Подобное исследование проводят на крестце, пояснице. Отечность тканей определяют при пальпации мягких тканей в различных областях. Кожа при застойных явлениях в большом круге холодная, но при сохраненной функции левого желудочка может быть теплой.

Специальная пальпация выявляет самостоятельную пульсацию вен шеи. Для этого нужно легким надавливанием пальца пережать вену. Если ниже пережатия вены остаетсянабухание, это признак повышениядавления в вене. Передаточная пульсация вены выявляется выше и ниже пережатиявены. Самостоятельныйположительныйвенныйпульсвыявляется ниже пережатия, соответствует верхушечному толчку. Иногда в бледную при пережатии вену в систолу врывается тонкая темная струя венозной крови. Этот симптом абсолютно доказывает регургитацию крови из правого желудочка в правое предсердие и далее в верхнюю полную вену. Венный пульс в этих случаях называют «положительным». Если в нормальных условиях венозный пульс отрицательный, то при недостаточности трехстворчатого клапана на флебограмме вместо отрицательной волны «х» определяется положительная волна.

Пульсацияпечени. Передаточная пульсация печени от правого желудочка проявляется поступательным движением ее вниз. Пальцы правой кисти накладывают на печень слегка кнутри от правой парастернальной линии, а пальцы левой кисти – кнаружи от срединно-ключичной линии. Если печень увеличена значительно, пальцы левой кисти располагают по передней аксиллярной линии. Во время систолы сердца при передаточной пульсации печень и с ней пальцы обеих рук совершают поступательное движение вниз.

Положительный симптом пульсации печени состоит в увеличении наполнения печени в момент ретроградной пульсовой волны. При этом пальцы левой и правой кисти двигаются в разные стороны: правая – медиально, левая – латерально.

Пульсация правого желудочка при выраженной недостаточности трехстворчатого клапана проявляется систолическим западением передней грудной стенки и диастолическим ее выпячиванием. Это объясняют перемещением крови из желудочка в предсердие, полые вены и печень.

293

Физические методы исследования в клинике внутренних болезней

Перкуссия. Смещение вправо правой границы относительной тупости сердца за счет расширения правого предсердия. Правая граница абсолютной тупости сердца смещается вправо за счет гипертрофии расширения правого желудочка.

Аускультация. Сила I тона снижается в точке выслушивания трехстворчатогоклапана(основаниегрудины). II тонналегочнойартериитоже ослабевает в связи с понижением давления в легочной артерии. У основания грудины выслушивается шум, имеющий свойства:

1)систолический;

2)у основания грудины;

3)не проводится;

4)мягкий, небольшой силы;

5)начинается с I тоном и длится всю систолу;

6)выслушивается в клиностатическом положении больного, усиливается на высоте вдоха, когда увеличен приток крови к правым отделам сердца;

7)дрожания нет.

Параклинические исследования. Рентгенологически выявляется увеличение правого предсердия и правого желудочка. Если нет проявлений недостаточности левых отделов сердца в связи с каким-то заболеванием, застоя в легких нет.

Электрокардиографически гипертрофия правого предсердия выявляется по увеличению зубца Р в V1,2, а вершина его становится заостренной. Аналогичные изменения отмечаются в отведениях II, III и аVF. Гипертрофия правого желудочка выявляется по косвенным и прямым признакам, описанным ранее. На 2-м этапе компенсации порока возможно развитие мерцательной аритмии.

Фонокардиограмма позволяет документировать ослабление тонов сердца и систолический шум трикуспидального клапана.

Флебография документирует положительный венный пульс. Флеботонометрия позволяет выявить повышение венозного давления. Эхокардиография. Современные эхокардиографы позволяют в деталях

изучить состояние правых отделов сердца: структуры трикуспидального клапана, регургитацию крови в правом предсердии, объем полости предсердия, желудочка, их геометрию, гипертрофию и дистрофию миокарда.

294

8. Некоторые синдромы при заболеваниях сердца

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1.Назовите основные синдромы, которые выявляются у больных при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

2.Перечислите возможные причины развития недостаточности митрального клапана.

3.Как рассматривается роль ревматизма в этиологии недостаточности митрального клапана?

4.Назовите сущность двух этапов компенсации порока.

5.Перечислите ступени причинно-следственной связи процессов компенсации и гемодинамических нарушений при митральной недостаточности.

6.Исследуйте верхушечный толчок у больного с недостаточностью митрального клапана, дайте заключение.

7.Проведите аускультативное исследование сердца у больного с недостаточностью митрального клапана и сделайте заключение: а) характеристика тонов сердца; б) свойства органического шума.

8.Перечислите этиологические факторы митрального стеноза.

9.Особенности компенсации гемодинамических расстройств при митральном стенозе на 1-м этапе.

10.Особенности компенсации гемодинамических расстройств при митральном стенозе на 2-м этапе.

11.Проведите пальпаторное исследование сердца у больного митральным стенозом, сделайте заключение.

12.Проведите аускультативное исследование больного с митральным стенозом. Оцените I, II тоны сердца, определите щелчок открытия митрального отверстия. Определите свойства органического шума.

13.Исследуйте пульс у больного митральным стенозом, сделайте заключение.

14.Какие параклинические методы исследования требуется выполнить для уточнения симптомов, полученных при объективном исследовании больного

сприобретенным пороком сердца?

15.Этиология аортальной недостаточности.

16.Перечислите периферические симптомы аортальной недостаточности, объясните их механизм.

17.Проведите пальпаторное исследование сердца у пациента с недостаточностью клапанов аорты, сделайте заключение.

18.Проведите аускультацию сердца, оцените I и II тоны, свойства органического и функционального шума.

19.Особенностикомпенсациигемодинамическихнарушенийна1-ми 2-м этапах при аортальной недостаточности.

20.Этиология стеноза устья аорты.

21.Особенность компенсации гемодинамических нарушений при стенозе устья аорты на 1-м и 2-м этапах.

295

Физические методы исследования в клинике внутренних болезней

22.Проведите объективное пальпаторное исследование сердца и сосудов

убольного с выраженным стенозом устья аорты. Объясните патологические симптомы, сделайте заключение.

23.Проведите аускультативное исследование сердца у пациента с аорталь-

ным стенозом. Оцените качества I и II тонов сердца, органический шум и его

7свойств.

24.Какие инструментальные методы исследования могут подтвердить диагноз аортального стеноза и по каким признакам?

25.Назовите этиологические факторы недостаточности трехстворчатого кла-

пана.

26.Особенности гемодинамических расстройств при недостаточности трехстворчатого клапана и их компенсации.

296

9. ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ЖИВОТА

Систематическоеисследованиеоргановживотавключаетосмотр, пальпацию, перкуссию и аускультацию, с помощью которых определяются физические свойства органов, расположенных в брюшной полости (печень, селезенка, желудок, кишечник) и в забрюшинном пространстве (почки).

Аускультативный метод исследования в этом разделе используется мало, однако информативность его достаточно высока при выслушивании кишечных шумов, которые являются следствием перистальтической деятельности кишечника. Отсутствие шумов указывает на ослабление перистальтики или ее исчезновение при стенозе кишечника различной природы, парезе или параличе кишечной мускулатуры при разлитом перитоните. Аускультативно можно определять шум трения брюшины при очаговых воспалительных изменениях брюшины, покрывающей орган, в котором происходит воспалительный процесс (перихолецистит, перигепатит, периспленит, перигастрит и др.). Фибринозные наложения на висцеральных листках брюшины, соприкасаясь между собой и с таковыми на париетальном листке, во время движения создают шумы.

Еще аускультация используется при определении нижней границы желудка методом аускультативной пальпации. Перкуссия используется для определения границ и размеров печени, селезенки, нижней границы желудка и жидкости в брюшной полости.

Пальпаторныйметоддоминируетприфизическомисследованииорганов живота. Различают поверхностную и глубокую пальпацию.

9.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Созданию методики пальпации органов брюшной полости в том виде, в котором она используется в настоящее время, мы обязаны Василию

297

Физические методы исследования в клинике внутренних болезней

Парменовичу Образцову. Имя В.П. Образцова для истории диагностики столь же значительно, как имена Л. Ауэнбруггера, Р. Лаеннека. Он родился в семье священника. В 1875 г. окончил медико-хирургическую академию в Петербурге и в 1880 г. защитил диссертацию «К морфологии крови в костном мозгу млекопитающих».

В 1893 г. он возглавлял кафедру частной патологии и терапии Киевского университета, а с 1904 по 1909 г. – кафедру факультетской терапии. В.П. Образцов вышел в отставку в связи с ухудшением здоровья, однако продолжал руководить киевским обществом врачей, вел консультативную практику и научные исследования сердечной деятельности. Умер он в 1920 г.

1887 г. считается годом изобретения глубокой скользящей топографической и методической пальпации органов живота. Надо отметить, что до конца XIX столетия пальпация практически не использовалась и патологические изменения в брюшной полости не определялись относительно конкретного органа. В 1886 г. на прием к В.П. Образцову обратился 55-летний мужчина, более 10 лет страдавший запорами и болями в животе. При исследовании живота В.П. Образцов «нащупал на три пальца ниже пупка, по средней линии тела, кишку в виде довольно толстого подвижного вверх и вниз, не дающего урчания цилиндра, который совершенно ясно можно было проследить вправо и влево поднимающимся к подреберьям и скрывающимся за ними». «С такой же ясностью и отчетливостью» ему удалось прощупать и другие отделы толстой кишки. «Описанный случай, в котором мне в первый раз удалось прощупать поперечную ободочную кишку, я считал сначала совершенно исключительным, но спустя дней десять после исследования этого больного, я, к своему изумлению, с такой же отчетливостью прощупал поперечную ободочную кишку у страдавшей легким поносом 16-летней гимназистки». Так описывает первые шаги на пути открытия нового метода физического исследования органов живота В.П. Образцов.

Тем не менее прошло много лет, пока коллеги приняли этот метод исследования и поверили, что, применяя приемы, разработанные В.П. Образцовым, можно прощупать кишечник. Между прочим, обучаясь методам исследования, каждый клиницист проходит когда-то рубеж открытия для себя очевидности, простоты и высокой информативности ставшей уже классической методики пальпации В.П. Образцова. И это открытие проходит все свойственные таковому фазы: от скепсиса к удивлению, убеждению в истинности и, наконец, к мастерству. Последнее, од-

298

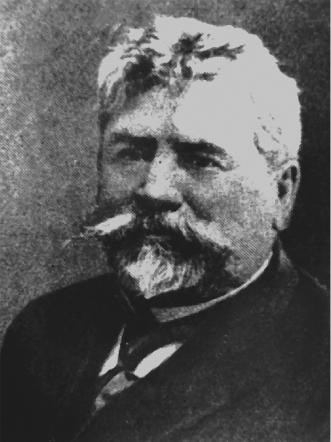

В.П. Образцов (1851–1920)

299

Физические методы исследования в клинике внутренних болезней

нако, далеконевсегда достигаетсянапрактике, атольковтехсчастливых случаях, когда в личности врача сочетаются пытливость ума, дисциплина и педантичность, последовательность и упорство в повседневной клинической работе.

В.П. Образцов предложил особый метод непосредственной перкуссии одной рукой, очень информативный при исследовании органов живота и жидкостивплевральнойполости. Сущностьэтойметодикисостоитвследующем: II палец прижимается к III пальцу с тыльной стороны таким образом, чтомякотьI фалангиупираетсявмежфаланговыйсуставIII пальца. Удар наносится II пальцем при соскальзывании его с исходной позиции.

В 1890 г. В.П. Образцов детально описал диагностику ритма галопа сердца с помощью непосредственной аускультации, в 1918 г. первым описал нормальный III тон сердца.

В.П. Образцов создал киевскую школу терапевтов, одну из наиболее известных клинических школ. В памяти о нем сохранились исключительное трудолюбие, пытливость ума, систематическое ежедневное тщательное исследование пациента, стремление найти ответ на неясные вопросы, которые клиника ставит перед врачом в изобилии. Необходимость формирования таких качеств личности клинициста особенно актуальна в условиях современной медицины, чрезвычайно обогатившейся специальными параклиническими методами обследования больного, когда возросла нужда в компетентной интеграции различных методов исследования в клинике внутренних болезней.

Большой вклад в клиническую антропометрию, в частности в измерение внутренних органов человека, внес профессор Томского университета Михаил Георгиевич Курлов. Это было одно из направлений его научной школы, нашедшее отражение в 4 докторских диссертациях его учеников, в монографиях по физическим методам исследования. Его имя вошло в классическое название размеров печени (ординаты Курлова), диагностическая значимость которых не снижается в эпоху доступного, информативного метода ультразвукового исследования.

Михаил Георгиевич Курлов родился в 1859 г. в Ярославле. Отец его был военным, мать – домашней учительницей. По окончании классической гимназии он в 1878 г. поступил в Петербургскую медико-хирургиче- скую академию и закончил ее в 1881 г. В 1890 г. М.Г. Курлов был назначен экстраординарным профессором Томского университета на кафедру врачебной диагностики. Через год он был переведен на кафедру частной патологии, терапии и госпитальной клиники. Такие названия были у двух

300