6 курс / Судебная медицина / Руководство_по_судебной_медицине_В_В_Томилин,_Г_А

.pdf

находятся лоскуты поврежденной кожи и элементы сосудисто-нервных пучков. Не

полное разрушение данных образований происходит благодаря отклонению их в момент взрыва за пределы очага высокого давления (рис. 102). Более всего повре- ждаются мышцы и жировая клетчатка. Во всех размозженных мягких тканях обна- руживаются осколки оболочки ВУ, кусочки непрореагировавшего ВВ и вторичные снаряды. При взрыве мощных ВУ характер и объем повреждений наиболее значи- тельны, вплоть до полного разрушения тела (рис. 103).

На протяжении 2-й зоны близкой дистанции взрыва величина разрушений определяется в большей степени свойствами анатомических структур. Чем меньше прочность ткани, тем большими оказываются ее разрушения: например, поврежде- ния рыхлых тканей по краям раны от взрыва имеют сплошной характер. Относи- тельно прочные анатомические образования: кости, сухожилия, сосудисто- нервные пучки, группы мышц — подвергаются дроблению и продольному рас- слоению. Разнообразны переломы костей черепа — от изолированных трещин и мелких дырчатых переломов в результате действия осколков до полного разруше- ния головы. Объем переломов в первую очередь зависит от расстояния от центра взрыва и в меньшей степени от вида ВУ и мощности взрыва. Весьма характерны и информативны и менее тяжелые повреждения, образующиеся при взрыве (ссади- ны, кровоизлияния, ожоги).

Рис. 102. Разрушение кисти и предплечья пострадавшего от взрыва устройства средней мощности (ручная граната).

Часто в пределах 1—2-й зоны

близкой дистанции взрыва наблюдаются ожоги. При использовании устройств со специальным зарядом (напалм, фосфор и др.) ожоги могут возникать и при боль- ших расстояниях от центра взрыва. При

взрывах ВУ малой и средней мощности ожоги локализуются только на свободных от одежды частях тела, обращенных к центру взрыва. Поверхность ожогов, как правило, имеет небольшие размеры, с четкими контурами, иногда отражает особенности одежды, имевшейся на по- страдавшем. Обычно это ожоги I—III

степени, и только по краям отрывов частей тела могут быть элементы обугливания. Выраженность ожогов резко возрастает при воспламенении одежды, что наблюда- ется при взрывах устройств, снаряженных порохом, и боеприпасов со специаль- ным зарядом (типа напалма). Особое место в этой группе повреждений занимают мелкоочаговые ожоги от действия разлетающихся при взрыве горящих частиц ВВ. Такие ожоги имеют вид осыпи. Отличить их от поражений мелкими осколками часто можно только по результатам рентгенографического исследования (по от- сутствию рентгеноконтрастных элементов).

Для 3-й зоны близкой дистанции (зона отложения копоти) характерны внутрикожные кровоизлияния, закрытые повреждения внутренних органов, дыха- тельных путей и органов слуха (баротравма легких, внутреннего уха, придаточных полостей носа). На стороне тела, обращенной к центру взрыва, откладывается ко- поть — отложение сплошное или в виде отдельных участков. Копоть может выяв- ляться на поверхности кожи, в глубине ран, а также на поврежденных внутренних органах при проникающих ранениях. На выступающих частях тела отложения ко- поти наиболее интенсивны.

На протяжении 4-й зоны взрыва (действия ударной волны) повреждения кожи и внутренних органов по виду аналогичны таковым в 3-й зоне, но выражен-

ность их меньше, а отложений копоти нет.

В пределах последней, 5-й, зоны близкой дистанции взрыва (действия зву- ковой волны) повреждения формируются за счет импульсного шума и проявляют- ся в акустической травме (разрывы барабанной перепонки, временная потеря слу- ха), могут быть нарушения сознания.

Из всех видов повреждений, возникающих при близкой дистанции взрыва, наиболее частыми являются кровоподтеки и кровоизлияния. Но они редко имеют самостоятельное экспертное значение. Исключение представляют случаи, когда кровоподтеки носят «штампованный» характер (образуются в результате ударов о тело пуговиц, ременных пряжек, других частей одежды и снаряжения). С крово- подтеками обычно сочетаются разнообразные очаги осаднений. Они могут возни- кать от действия взрывных газов и ударной волны, осколков ВВ и оболочки ВУ, вторичных снарядов, ударов при отбрасывании тела.

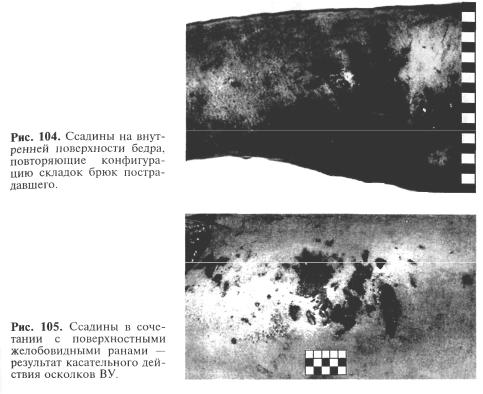

Ссадины 1-й зоны (контактный взрыв) локализуются только на частях и поверхностях тела, обращенных к центру взрыва. Они более обширны по площади, но не имеют четких границ. На практике достаточно сложно дифференцировать такие ссадины от ожогов, так как они в той или иной степени сочетаются с ними. В случаях, когда кожа в момент взрыва была прикрыта одеждой, от действия тех же факторов взрыва возникает другая разновидность ссадин. Они имеют более разно- образную форму и четкие границы, представляя собой следы — отпечатки скла- док, швов и других деталей одежды (рис. 104).

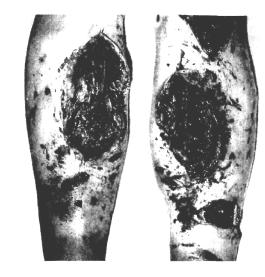

Ссадины от касательного действия осколков оболочки ВУ имеют полосо- видную или линейную форму, неравномерны по глубине, иногда в центре их выяв- ляются поверхностные желобовидные раны. Такие повреждения отражают траек- торию полета осколков (рис. 105). Ссадины, возникающие от ударов об окружаю- щие предметы при отбрасывании тела, малоинформативны и не отличаются от та- ковых при тупой травме. Одним из характерных морфологических проявлений взрыва являются осколочные раны. Обычно они слепые и весьма различны по форме и размерам. Сквозные осколочные ранения массивных областей тела (грудь, живот, таз) практически не наблюдаются даже при взрывах большой мощности. На незначительных по толщине частях тела сквозные ранения формируются чаще. При близком расстоянии от центра взрыва в тело могут проникать не только круп- ные, но и мелкие осколки и даже металлическая пыль. На открытых частях тела

осколочные раны в пределах первых зон близкой дистанции локализуются на фоне ожогов и окопчений. На неблизкой дистанции взрыва в тело попадают лишь еди- ничные крупные осколки.

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

В х о д н ы е о с к о л о ч н ы е р а н ы обычно располагаются в виде отдель- ных групп («осыпей»). Количество осколочных ран зависит от вида взорвавшегося устройства — чем более мощным оно было, тем меньше в теле выявляется оскол- ков. Это связано с тем, что мощные взрывы на близком расстоянии вызывают в первую очередь обширные разрушения тела, на фоне которых не всегда удается обнаружить осколочные повреждения. Кроме того, осколки таких устройств обла- дают большим запасом энергии и часто наносят сквозные осколочные ранения. Сходные по форме и размерам осколки могут вызывать образование резко отли- чающихся по форме и размерам ран, вплоть до обширных повреждений непра- вильной геометрической формы размером 10x15 см и более (рис. 106).

К другим особенностям входных ран следует отнести выраженное осадне- ние краев. Оно практически всегда неравномерное, а его интенсивность зависит от формы осколков, вида их движения и угла вхождения в тело. Для осколочных ран характерны надрывы кожи по краям. Часто такие надрывы придают осколочным повреждениям сходство с ушибленными ранами. Дефект ткани при осколочных поражениях сочетается с формой входных ран. В округлых и многоугольных ранах дефект выражен больше, чем в ранах линейной или звездчатой формы.

Выходные осколочные раны, как правило, одиночны. По форме они прак- тически не отличаются от входных ран. Ориентиром для дифференциальной диаг- ностики выходных ран являются их локализация вне зон окопчений и ожогов, а также отсутствие или менее выраженное осаднение краев.

Переломы от действия осколков на плоских костях дырчатые, неправиль- ной геометрической формы, имеют неровные края. Судить о размерах осколков ВУ по размерам дырчатых переломов трудно. Довольно часто размеры переломов оказываются гораздо большими, чем образовавшие их осколки. Сколы, дополни- тельные растрескивания одинаково часто встречаются на обеих костных пластин- ках. Переломы трубчатых костей, как правило, открытые, массивные, оскольчатые, сочетаются с выраженными повреждениями мягких тканей.

Помимо фрагментов разрушенной оболочки ВУ, осколочные повреждения

могут формироваться в результате действия частиц ВВ и фрагментов окружающих предметов — «вторичных снарядов». Дифференцировать последние от осколков самодельных ВУ иногда очень трудно в связи с тем, что в качестве поражающих элементов в такие устройства могут входить случайные предметы (гвозди, шуру- пы, куски металла, подшипники и др.).

Большинство осколочных повреждений локализуется на обращенной к центру взрыва поверхности тела, и если тело не было защищено надежной прегра-

дой, повреждения образуются на нескольких частях тела. Строго изолированные повреждения только одной конечности при близком взрыве (даже ВУ малой мощ- ности) могут быть лишь при условии защиты преградой остальных частей тела от

осколков и вторичных снарядов.

Рис. 106. Многочисленные входные осколочные повреждения (раны и сса- дины) на задней поверхности голеней пострадавшего от взрыва самодельного ВУ.

21.7. Особенности повреждений от взрывов беззаряд-

ных

устройств

Термин «беззарядные устройства» используют для обозначения уст- ройств, не предназначенных для производства взрывов, но взрывающихся при оп- ределенных условиях. К ним относят емкости, содержащие взрывоопасные жидко- сти и газы, жидкости и газы под высоким давлением, взрывоопасные воздушные смеси. Понятие «взрыв» по отношению к «беззарядным устройствам» весьма отно- сительное. Фактически это воспламенение распыленных частиц вещества, расши-

рение сжатых газов или жидкостей за счет нарушения целостности содержащих их емкостей. Часто оба процесса сочетаются. Их скорость несоизмерима со скоростью детонации истинных ВВ или взрывным горением порохов, однако образующиеся на теле и одежде пострадавших повреждения могут быть достаточно значитель- ными. Морфологические особенности повреждений от взрыва «беззарядных уст- ройств» зависят от характера взорвавшегося устройства, дистанции и расстояния от взрыва, а также ряда других факторов.

Наиболее важным в судебно-медицинском отношении представляется воз- горание различных смесей, при этом часто возникают повреждения от взрывов га- зов в производственных условиях (например, взрыв метана и других сопутствую- щих газов в шахтах). Ведущими признаками травмы в результате возгорания газо- или пылевоздушных смесей являются ожоги, баротравма легких и внутреннего уха, а также тупая травма от ударов частей тела об окружающие предметы. В кро- ви обнаруживают карбоксигемоглобин. Тяжесть и особенности повреждений в по- добных случаях зависят от мощности взрыва, определяемой объемом смеси и рас- положением пострадавшего по отношению к очагу взрыва.

Если пострадавший находился в помещении, полностью заполненном го- рючей смесью, то говорить о центре такого взрыва практически нельзя, так как

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

взрывается все окружающее пространство. Каких-либо внешних механических по- вреждений у таких пострадавших часто не выявляют. Объем травмы определяется обширными циркулярными ожогами и опадениями. Ожоги захватывают не только кожные покровы, но и дыхательные пути, вплоть до крупных бронхов.

Взрывы паровых котлов приводят к повреждениям, сочетающим ожоги в

виде сплошного обваривания открытых частей тела и вертикальных потеков на поверхности тела, обращенной к источнику взрыва. Ожоги могут сочетаться с по- вреждениями от ударов об окружающие предметы или от ударов в результате об- рушивания конструкций помещений.

Взрывы баллонов со сжатым газом обычно сопровождаются разлетом ос- колков их стенок. Последствие могут причинять разнообразные механические по- вреждения. В то же время непосредственное действие ударной волны в этих случа- ях незначительное либо отсутствует.

21.8. Формулирование диагноза

ВУ (как и огнестрельное оружие) обладают сложным многофакторным воздействием на одежду и тело человека. Для правильной диагностики вида трав- мы, для установления свойств примененного устройства, действовавших факторов и условий взрыва важно своевременно и детально описать все имеющиеся повреж-

дения, а также правильно их классифицировать.

В обобщенном виде результаты этой работы находят отражение в судебно- медицинском диагнозе, например: «Взрывная травма. Множественные осколочные проникающие сквозные ранения головы и груди с повреждением головного мозга, легких и сердца. Газово-детонационное разрушение левой кисти на уровне костей запястья».

21.9. Осмотр места происшествия и трупа

Осмотр места происшествия и трупа в случаях взрывной травмы обычно проводит следственно-оперативная группа, выезжающая в полном составе с обяза- тельным включением в нее судебно-медицинского эксперта и саперов. Осмотр вы- полняют поэтапно, по зонам, от центра взрыва к периферии. Осмотр включает:

•устранение возможности повторных взрывов;

•фиксацию обстановки места происшествия с помощью фото- и видеотех- ники;

•организацию охраны места происшествия и сохранения следов преступ- ления;

•оказание медицинской помощи и эвакуацию пострадавших;

•составление плана-схемы места происшествия;

•непосредственный осмотр места взрыва и трупа;

•сбор и изъятие вещественных доказательств.

Осмотр трупа проводит судебно-медицинский эксперт совместно с экспер- том-взрывотехником. Обязательно указывают объем, характер и локализацию по- вреждений. Полученную информацию в дальнейшем используют при проведении

взрывотехнической экспертизы для решения вопросов о виде и массе взорванного заряда ВВ, особенностях конструкции ВУ, расстоянии потерпевшего от центра взрыва, позе пострадавшего.

Врач, участвуя в осмотре трупа и места происшествия, решает несколько

задач:

•устанавливает факт смерти и выявляет признаки, позволяющие судить о времени наступления смерти;

•помогает следователю в осмотре трупа;

•оказывает помощь в обнаружении, фиксации и изъятии вещественных доказательств биологического происхождения;

•помогает описывать результаты осмотра в протоколе, который составляет следователь;

•высказывает (устно) предварительное суждение о причине смерти, виде травмирующего воздействия, механизме и давности образования повре- ждений, обнаруженных на трупе, а также по другим вопросам медицин- ского характера, возникающим у следователя.

Для получения максимально возможной информации осмотр трупа на мес- те его обнаружения нужно проводить в определенной последовательности. Иссле- дуют и описывают:

•взаимное расположение трупа и воронки от взрыва, разрушенных соору- жений и предметов;

•положение и позу трупа;

•предметы на трупе и в непосредственной близости от него;

•состояние одежды и обуви, наличие на них копоти и осколков, наличие, локализацию, форму и размеры участков разрушений, отрывов и

разрывов частей одежды, следов термического действия (отметив сто- | ро- ну их наибольшей выраженности);

•общие (анатомо-конституциональные) сведения о трупе;

•трупные изменения и суправитальные реакции (проявления физиологиче- ских реакций в мертвом теле);

•особенности отдельных частей тела трупа (осматривают и описывают «от головы»), а также повреждений наличие, локализация, форма и размеры участков разрушений, дефектов, отрывов и других повреждений, нали- чие копоти, следов термического и химического действия (отметив сто- рону их наибольшей выраженности);

•соответствие повреждений тела и повреждений одежды;

•состояние ложа трупа.

Осмотр трупа завершается фотосъемкой и составлением схематических ри- сунков повреждений. Последние выполняет врач.

При изучении повреждений на теле не следует изменять их первоначаль- ный вид (обмывать водой или удалять другими способами высохшую кровь, иные загрязнения) во избежание возможной утери вещественных доказательств (части- чек дерева, металла, стекла, краски, пороховых зерен). Запрещается извлекать предметы, фиксированные в повреждениях, и зондировать раны. Разрешается изы- мать только свободно лежащие в области повреждений инородные тела, так как

они могут потеряться при дальнейшем осмотре и последующей транспортировке трупа в морг. В целом описание трупа нужно проводить так, чтобы в дальнейшем можно было реконструировать обстановку в месте его обнаружения.

Если пострадавший был в зоне действия взрывных газов, то фрагменты его

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

одежды, оторванные части тела, обрывки мягких тканей и отломки костей могут быть далеко отброшены и находиться в разных местах. В ходе осмотра положение этих объектов должно быть точно зафиксировано. Составляют план-схему, на ко- торой обозначают взрывную воронку (эпицентр взрыва), положение трупа и ото- рванных частей тела. Если на месте взрыва погибли несколько человек, на схеме отмечают положение каждого трупа и обнаруженных фрагментов тела, которые обозначают произвольными номерами. В дальнейшем определяют принадлеж- ность этих частей тела соответствующим трупам. Все обнаруженные на месте про- исшествия фрагменты тела, обрывки мягких тканей, отломки костей, а также лос- куты одежды должны быть собраны и отправлены вместе с трупом в морг для су- дебно-медицинского исследования.

Входе осмотра места происшествия могут быть задержаны подозреваемые

ворганизации взрыва. У таких лиц целесообразно сделать смывы с рук с помощью тампонов, смоченных в ацетоне и дистиллированной воде. Тампоны и другие объ- екты со следами ВВ должны храниться в герметичной упаковке (из-за летучести продуктов взрыва) и направляться в лабораторию не позже чем через 2 сут. после взрыва.

21.10.Методы исследования повреждений от взрывов

Повреждения тела в результате взрывной травмы часто тяжелые, открытые, сочетанные с наличием обширных разрушений тела. Вследствие этого подразде-

лять патологоанатомическое исследование трупа на наружное и внутреннее иногда бессмысленно. Исследование начинают с раздельного изучения всех представлен- ных частей и фрагментов тела. Затем их необходимо соединить вместе (сшить) и вновь исследовать труп. Действия эксперта должны сопровождаться составлением подробных схем и фотографированием повреждений.

В ходе патологоанатомического исследования весьма важно обнаружить и изъять из тела осколки ВУ и вторичные снаряды. Затем их передают следователю для установления особенностей примененных ВВ и ВУ. Большую роль в выявле- нии таких осколков играет рентгенографическое исследование тела и одежды по- страдавшего, которое целесообразно проводить в двух проекциях. Обнаружить, оценить и собрать некоторые осколки (особенно мелкие) без рентгенографии прак- тически невозможно.

При судебно-медицинской экспертизе травмы от взрыва (как и огнестрель-

ной) большое значение имеют другие лабораторные и специальные методы иссле-

дования. Перечень, порядок и последовательность их применения аналогичны опи- санным в параграфе 20.12. Главными из них являются осмотр и фотографирование объектов в видимой и невидимой зонах спектра; микроскопические исследования; химический и спектральный анализы; биологические исследования (для определе- ния наличия, видовой, групповой и половой принадлежности крови, волос, костей, кусочков мягких тканей и изолированных клеток, обнаруженных на месте проис- шествия); генетическое исследование трупов неопознанных пострадавших, а также фрагментов их тел (метод генотипирования тканей, геномная дактилоскопия); ис- следования одежды на манекене; методы моделирования и пластического макети- рования; сравнительно-экспериментальное исследование (экспертный экспери- мент).

Важную информацию эксперт получает в результате исследования одежды. Оно обычно начинается еще при осмотре трупа на месте происшествия, продолжа- ется в морге при вскрытии трупа и заканчивается в лабораторных условиях. Одеж- да является первой преградой для любых внешних воздействий, в том числе взры- вов. Повреждения одежды весьма полиморфны — от полного фрагментирования с выгоранием, до заметных только под стереомикроскопом поверхностных опалений ворса или деформаций нитей. Выявление таких участков очень важно для после- дующей реконструкции позы пострадавшего в момент взрыва. В случаях, когда одежда состоит из нескольких слоев, в ней часто фиксируются осколки оболочки ВУ или вторичные снаряды. Для травмы от взрыва характерны повреждения пред-

метов, находящихся в карманах одежды. Они позволяют судить о размере действо- вавших осколков, их кинетической энергии, а также о мощности взрыва. Деформа- ции, возникающие на плоских предметах (записных книжках, документах), под- тверждают факт ударного действия взрывных газов или воздушной волны.

Взрывы на поверхности грунта часто сопровождаются внедрением его час- тиц в одежду. Это необходимо отличать от обычного опачкивания землей, которое практически всегда имеется. Дифференцировка подобных загрязнений требует ис- следований под стереомикроскопом. Частицы, «вбитые» в одежду силой взрыва, деформируют нити и внедряются глубоко под них. Изучая инородные включения на одежде в поляризованном свете, можно разделить их и по природе: частицы кварца (других пород), осколки металла, несгоревшие порошинки и частицы ВВ.

Таким образом, весь комплекс повреждений одежды пострадавших от взрывов можно считать достаточно специфичным. Следует только отметить, что ни один вид повреждений практически никогда не встречается изолированно. Ха- рактер, плоскостное и пространственное распределения повреждений одежды и

наложений на ней являются ведущими в реконструкции обстоятельств взрыва и его классифицировании. Часто выраженные разрушения одежды и тела постра- давшего могут быть менее информативны, чем мелкие надрывы, наложения, сла- бовидимые или невидимые невооруженным глазом.

Основные вопросы, ставящиеся перед судебно-медицинским экспер-

том, возможности и пути их решения. При травме от взрыва перед судебно- медицинским экспертом могут ставиться вопросы, как общие для любого вида на- сильственной смерти, так и характерные. Среди общих следует отметить вопросы о причине смерти, прижизненности повреждений и возможности после получения травмы совершать самостоятельные целенаправленные действия (передвигаться, звать на помощь и др.). Для экспертизы травм от взрывов характерны следующие вопросы.

1 . И м е ю т с я л и н а т р уп е и о д еж д е п о в р е ж д е н и я , о б р а - з о в а в ш и е с я в р е з ул ь т а т е в з р ы в а ?

Вывод о наличии и характере имеющихся повреждений следует делать да- же в тех случаях, когда такой вопрос перед экспертом не ставился, поскольку на этом выводе базируются все остальные выводы. Системное изложение обнаружен- ных телесных повреждений помогает эксперту при ответах на другие вопросы, ин- тересующие следствие, а также облегчает восприятие выводов неспециалистом. Лучшей основой для ответа на этот вопрос служит полноценный, грамотно состав- ленный диагноз.

Обоснование взрывного характера травмы (факта взрыва) основывается на выявлении разрушений и отрывов частей тела; разных формы и размеров ран; об- ширных дефектов ран, отслойки кожи и радиальных разрывов по их краям; пре- имущественно слепого характера повреждений; радиального направления и разной длины раневых каналов; копоти, частиц ВВ, осколков ВУ в ранах и раневых кана- лах; следов возгорания одежды, опадения волос и ворса ткани; ярко-красного ок- рашивания поврежденных тканей.

Значительные трудности в определении взрывного характера травмы пред- ставляют пожары, которым предшествовал взрыв. Несмотря на использование все- го арсенала медицинских и медико-криминалистических методик, высказаться в подобных случаях о травме именно от взрыва возможно не всегда.

2 . В з р ы в о м к а к о г о ус т р о й с т в а м ог л и б ы т ь п р и ч и н е н ы п о в р е ж д е н и я ?

Установление конкретного ВУ является одним из наиболее сложных во- просов, так как характер ранения при взрывах разных видов ВУ крайне вариабелен и непостоянен. Для решения этого вопроса необходим комплексный анализ мор- фологических особенностей всех повреждений и их объема, цвета и химического состава копоти; всех обнаруженных осколков, частиц ВВ, фрагментов взрывателя (запала), специальных поражающих элементов (шариков, стрелок и др.). Помимо судебного медика, в состав экспертной комиссии следует включать специалиста минно-взрывного дела.

Сложна дифференциация взрыва ВУ с зарядом ВВ и «беззарядного устрой-

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

ства», особенно в тех случаях, когда взрыв сопровождался пожаром. Чем значи- тельнее повреждения, причиненные термическим воздействием, тем большие за- труднения возникают в ходе судебно-медицинской экспертизы. Основными диф- ференцирующими признаками взрыва «беззарядного устройства» являются отсут- ствие механических разрушений тела и одежды; распространенный характер ожо- гов кожных покровов, термохимическое поражение верхних дыхательных путей; слабовыраженные отложения копоти; отсутствие осколочных ранений и травм от ударов об окружающие предметы.

Мощность ВУ определяют с учетом его конструктивных особенностей и совокупного объема обнаруженных повреждений (в сочетании с данными по уста- новлению дистанции и расстояния взрыва). Близкие взрывы боеприпасов большой мощности вызывают образование обширных повреждений вплоть до полного раз- рушения тела. В таких случаях признаки действия высокой температуры и отло- жения копоти занимают значительную часть обращенной к центру взрыва поверх- ности тела, а осколочные повреждения имеют относительно большие размеры. Те- ло и его фрагменты отбрасываются на значительные расстояния. Близкие взрывы боеприпасов средней мощности (ручные гранаты, минометные мины и артилле- рийские снаряды калибром до 75 мм) вызывают разрушения только части тела, а возникающие повреждения резко отличаются друг от друга по локализации и мор- фологии. Это связано в первую очередь с позой пострадавших при взрыве. Оско- лочные повреждения в подобных случаях множественные, имеют вид отдельных или сплошных осыпей. Часто осколки настолько малы, что обнаружить их без рентгенографии практически невозможно. Взрывы самодельных или полусамо- дельных устройств, в которых используются специальные поражающие элементы (чаще «рубленый» металл, гвозди, шарики от подшипников и др.), легко диагно- стируются по наличию таких элементов в теле и одежде пострадавшего. При этом важно убедиться, что извлекаемые инородные предметы не являются вторичными снарядами. Все осколки, обнаруженные судебно-медицинским экспертом, направ- ляют на техническую, а кусочки ВВ — на судебно-химическую экспертизу.

Для установления мощности ВУ ценной является информация об объеме повреждений от действия воздушной ударной волны. Это, как правило, картина баротравмы органа слуха и коммоционно-контузионной травмы легких («взрывно- го легкого») в виде кровоизлияний разной локализации, формы и площади (от то- чечных до долевых и органных с разрывами тканей), сотрясений и контузионных поражений головного мозга. Симметрия или асимметрия поражений четко свиде- тельствует об ориентации тела по отношении к фронту ударной волны.

3 . К а к о в а б ы л а д и с т а н ц и я ( р а с с т о я н и е ) в з р ы в а ? Дистанцию взрыва можно установить по следам действия соответствую-

щих факторов взрыва. Если на пострадавшем выявляются только осколочные ра- нения, повреждения специальными убойными элементами, следует говорить о не- близком взрыве. Обнаружение следов действия продуктов детонации ВВ (взрыв- ных газов, копоти), ударной и звуковой волн дает основание для вывода о близкой дистанции взрыва. Сочетание и выраженность действия разных факторов взрыва

на одежду и тело человека позволяют уточнить расстояние взрыва в пределах близкой дистанции, т.е. установить зону взрыва и удаленность от его центра в ра- диусах ВВ.

Наибольший объем разрушений наблюдается на минимальных расстояниях от центра взрыва (зона контактного взрыва и зона повреждающего действия взрывных газов). При этом на тело действуют практически все повреждающие факторы, что приводит к разрушениям частей тела; отрывам периферических от- делов конечностей (кистей, стоп, дистальных отделов предплечий и других участ- ков тела, соприкасавшихся с ВУ); радиальным разрывам, расслоениям тканей по краям ран; диффузным отложениям копоти с внедрением ее микрочастиц в кожу и другие ткани; термическим поражениям (обугливания, ожоги и опаления); мест- ным и общим проявлениям химического действия взрывных газов (образование в тканях карбокси-, мет- и сульфгемоглобина).

На большем удалении от центра взрыва превалируют следы воздействия ударной волной. Возникают закрытые повреждения внутренних органов, баро-

травма легких, придаточных полостей носа и среднего уха. Одновременно могут быть выявлены осколочные ранения и повреждения вторичными снарядами.

О неблизкой дистанции взрыва свидетельствует наличие осколочных по- вреждений, ранений специальными поражающими элементами и повреждений вторичными снарядами в сочетании с отсутствием следов действия взрывных га- зов, копоти, ударной и звуковых волн. Осколочные ранения, как правило, слепые.

По мере увеличения расстояния от центра взрыва число и плотность осколочных ранений, их глубина и степень выраженности уменьшаются, а направления ране- вых каналов теряют выраженную радиальность (веерообразный характер) и все более становятся параллельными друг другу. Перечисленные особенности являют- ся объективной основой для установления расстояния от взрыва в пределах не- близкой дистанции.

Наиболее точно искомое расстояние может быть установлено с помощью моделирования и сравнительно-экспериментального исследования (экспертного эксперимента), проводимого с использованием вида ВУ и поражаемых объектов, подобных реальным.

4 . К а к о в а б ы л а п оз а п о с т р а д а в ш е г о и п о л о ж е н и е е г о т е л а о т н о с и т е л ь н о ц е н т р а в з р ы в а ?

Ориентацию тела по отношению к центру (эпицентру) взрыва устанавли- вают по расположению входных осколочных ран, а также зон наиболее массивных

имногочисленных повреждений (разрушений или отрывов, закопчений, кучного расположения осколочных ран). На этой же поверхности тела, обращенной к цен- тру взрыва, выявляют опаления волос и ворса ткани одежды, участки обугливания

иожоги. Следы от воздействия ударной волной (в виде обширных осаднений и кровоизлияний) обычно также локализуются на поверхности тела, располагавшей- ся со стороны ВУ.

Ценным признаком для установления ориентации тела и позы пострадав- шего в момент взрыва являются отложения копоти, особенно при взрывах на от- крытой местности. Наиболее интенсивны отложения на участках, приближенных к ВУ. При взрывах в замкнутых помещениях механизм и характер отложений копо-

ти иные. Сначала копоть заполняет все помещение и может распространяться на несколько метров от центра взрыва, затем она диффузно осаждается на теле, одеж- де и окружающих предметах.

Для установления положения и позы пострадавшего удобен метод визиро- вания. Он основан на том, что направления раневых каналов, которые расходятся в теле радиально, должны сходиться (проецироваться) в одной точке — центре взрыва. Для реализации метода в осколочные раневые каналы вводят неметалличе- ские спицы, а затем поврежденным частям тела придают положение, обеспечи- вающее схождение проекций раневых каналов на определенном расстоянии от те- ла. Эффективной разновидностью данной методики является пластическое маке- тирование.

Из пластической массы изготавливают фигурку человека в масштабе 1:15—1:20. На макете тела обозначают отложения копоти с помощью графитового порошка или сажи. Направления раневых каналов показывают стрелками, уровни травматических отделении частей тела — сплошными линиями. Затем макету при- дают позу при которой направления всех раневых каналов (за исключением по- вреждений от вторичных снарядов и рикошетировавших осколков) в своем про- должении проецируются в одну точку (точку разлета осколков), практически сов- падающую с центром взрыва.

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/