- •6.Устройство биохимического рецептора

- •6.Половые железы

- •7. Надпочечники

- •8. Щитовидная железа

- •9.Аденогипофиз

- •10.Нейрогипофиз

- •11.Гипоталамус

- •12.Этапы функционирования эндокринной системы

- •13.Этапы синаптической передачи

- •14.Медиаторы и модуляторы

- •15.Ацетилхолин и его рецепторы

- •16. Катехоламины

- •17. Гамк, ее рецепторы и бензодиазепины

- •18.Глутамат и его рецепторы.

- •19. Пептиды. Эндогенные опиоиды.

- •20. Способы регуляции биохимической передачи информации.

- •21.Эффективное вещество и лекарственная форма.

- •22.Пути введения препарата.

- •25.Прямое и рефлекторное попадание вещества

- •26. Специфические и неспецифические рецепторы

- •27.Доза препарата

- •28. Токсичность вещества, таратогенность. Оставленный эффект

- •31. Зависимость и синдром отмены

- •33.Гистогематические барьеры, гематоэнцефалические барьеры

- •1. Антидоты с химическим антагонизмом.

14.Медиаторы и модуляторы

В синаптическом окончании присутствует большое количество различных химических веществ, и далеко не все из них можно назвать медиаторами. Для того чтобы выявить, какое из веществ является медиатором, были предложены следующие критерии (признаки), которым должно удовлетворять это вещество[1]:

• вещество должно присутствовать в теле нейрона и в более высокой концентрации — в синаптическом окончании;

• в теле или в синаптическом окончании должна существовать система синтеза и распада этого вещества;

• это вещество должно выделяться из синаптического окончания в синаптическую щель при естественном возбуждении или при искусственной стимуляции;

• при введении в синаптическую щель это вещество должно оказывать точно такие же эффекты, как и при естественном высвобождении из окончания;

• на постсинаптической мембране должны существовать специфические рецепторы для данного вещества.

Дж. Экклс сформулировал концепцию функциональной специфичности. характер синаптического действия определяется не самим медиатором (не его химической природой), а свойствами рецепторов постсинаптической мембраны. Один и тот же медиатор может оказывать различное действие в зависимости от того, на какие рецепторы он действует.

Модуляторы по ряду признаков отличаются от медиаторов. К особенностям веществ-модуляторов можно отнести следующие:

• нейромодуляторы не обладают самостоятельным физиологическим эффектом, они только модифицируют эффект медиатора;

• действие модулятора развивается медленнее, чем действие медиатора, но сохраняется дольше;

• нейромодуляторы образуются не только в нейроне, но могут также освобождаться из глиальных клеток;

• действие модулятора не обязательно приурочено к появлению нервного стимула;

• мишенью модулятора могут быть не только постсинаптические рецепторы, он может действовать на различные участки нейрона, а также влиять на внутриклеточные процессы.

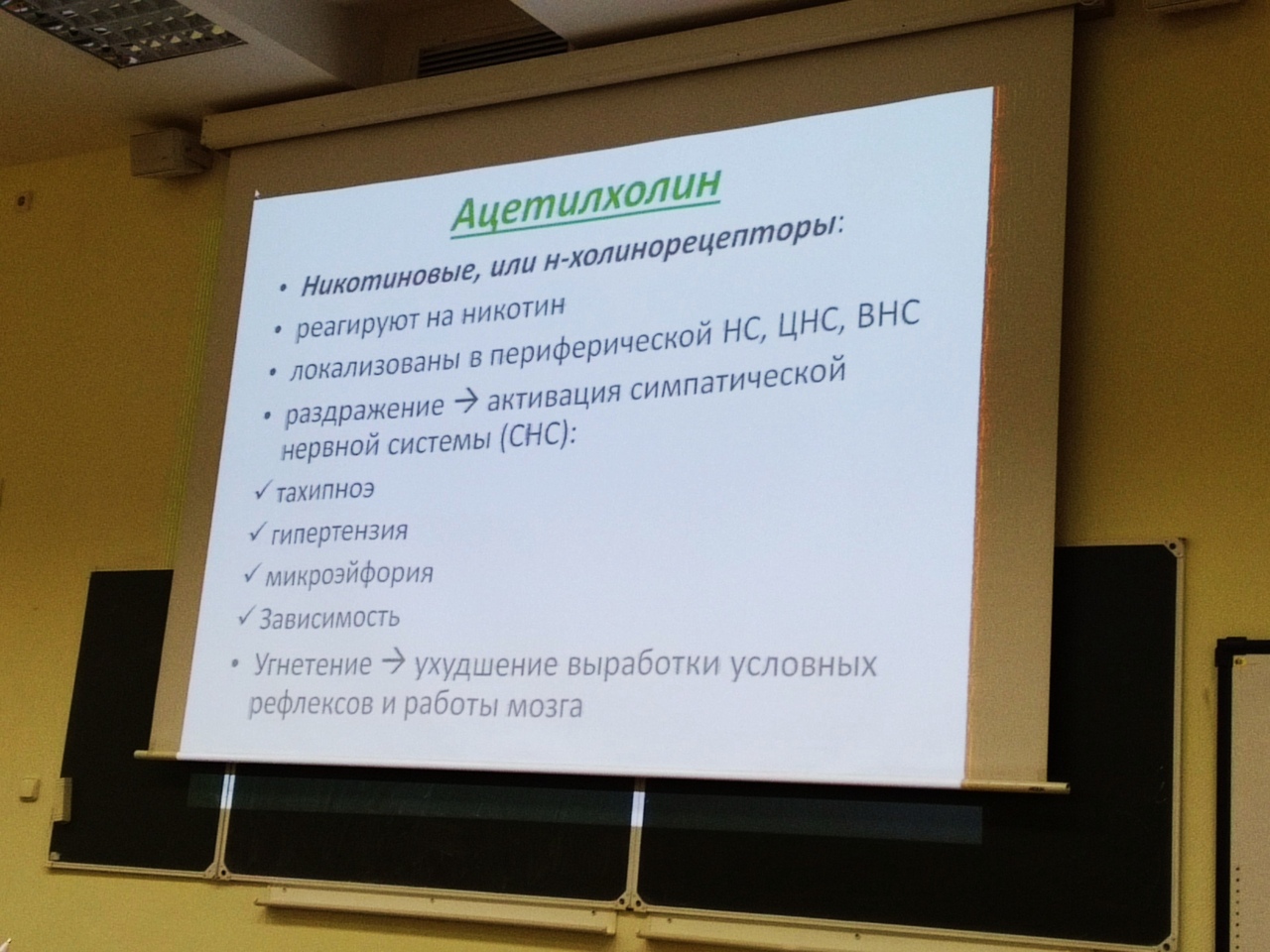

15.Ацетилхолин и его рецепторы

Холинорецепторы разной локализации обладают неодинаковой чувствительностью к фармакологическим веществам. На этом факте основано выделение следующих групп ацетилхолиновых рецепторов:

Ø мускариночувствительных – М-холинорецепторы (мускарин – алкалоид из ряда ядовитых грибов, например мухоморов)

Ø никотиночувствительных – Н-холинорецепторы (никотин – алкалоид из листьев табака).

Действие ацетилхолина на мембрану состоит в его реакции с холинорецепторами. Так, реакция с Н-холинорецептором вызывает изменение пространственного расположения атомов белковой молекулы рецептора. В результате увеличивается размер межмолекулярных пор мембраны, образуя канал для прохождения ионов натрия, благодаря чему происходит деполяризация мембраны. После передачи импульса уже через 1 мс заканчивается деполяризация и восстанавливается обычная проницаемость мембраны. К этому времени холинорецептор уже свободен от связи с ацетилхолином.

Предполагают, что вызываемая АХ деформация рецептора способствует так же отторжению молекул АХ от самого рецептора. Такое отторжение необходимо для последующего взаимодействия АХ с молекулой фермента ацетилхолинэстеразой.

Фармакологические вещества могут воздействовать на следующие этапы:

ü синтез АХ

ü процесс высвобождения медиаторавзаимодействие АХ с рецептором

ü разрушение АХ

ü захват пресинаптическими окончаниями холина, образующегося при расщеплении АХ.

Физиологически важное различие между М- и Н-холинорецепторами состоит в скорости ответа на приходящий сигнал (рис. 6). Никотиновые рецепторы обеспечивают быструю передачу и непродолжительные эффекты. М-холинорецепторы – реагируют более медленно и длительно.

Данное различие обусловлено тем, что быстрые рецепторы (Н-холинорецепторы) являются рецепторами-ионными каналами. Открывшийся на несколько миллисекунд при контакте с АХ такой канал успевает пропустить до 5×105 ионов Na+ и K+. М-холинорецепторы относятся к медленным метаботропным рецепторам. В качестве вторичных мессенджеров они продуцируют цАМФ или цГМФ (в ЦНС и сердце) и инозитолфосфат (в желудке и симпатических ганглиях).

Никотиновые рецепторы – классические ионотропные рецепторы: их ионный канал открывается сразу после соединения со своим лигандом. Канал характеризуется универсальной проницаемостью для положительно заряженных ионов. Областью, наиболее чувствительной к никотину являются вегетативные ганглии, на которых расположены никотиновые рецепторы. По этой причине первые попытки курения приводят к значительным нарушениям в деятельности органов: скачкам артериального давления, тошноте, головокружению. По мере привыкания сохраняется в основном симпатический компонент действия: никотин выступает в качестве стимулятора многих систем организма.

Наиболее известным антагонистом никотиновых рецепторов является тубокурарин –активное действующее начало некоторых южноамериканских растений (рис. 7). Основной мишенью этого вещества являются нервно-мышечные синапсы. При этом происходит последовательное расслабление и паралич мышц пальцев, затем глаз, рук и ног и дыхательных мышц.

Н-холинорецепторы присутствуют в различных структурах нервной системы:

ü  в

нейрогипофизе,

в

нейрогипофизе,

ü в продолговатом

ü спинном мозге (клетках Реншоу),

ü гиппокампе,

ü  коре

головного мозга,

коре

головного мозга,

ü в нейронах ганглиев симпатической и парасимпатической нервной системы у окончаний всех преганглионарных волокон (в том числе и в мозговом веществе надпочечников),

ü в нервно-мышечных синапсах скелетных мышц

Мускариновые рецепторы являются метаботропными. Они связаны с G-белками, и присоединение к ним ацетилхолина приводит к синтезу вторичных посредников.

Ионные последствия возбуждения мускариновых рецепторов весьма разнообразны:

ü в сердце наблюдается увеличение проводимости для ионов калия, что приводит к гиперполяризации и снижении ЧСС;

ü в гладких мышцах отмечаются изменения проводимости как для К+, так и для Na+ (гипер- и деполяризация в зависимости от конкретного органа);

ü в ЦНС – снижение проницаемости мембраны для ионов К+ (синапсы, содержащие мускариновые рецепторы располагаются как на тормозных, так и на возбуждающих нейронах коры и базальных ганглиев. По этой причине эффекты активации данного вида рецепторов являются разнонаправленными).

Скопление мускариновых рецепторов сосредоточено преимущественно в:

ü ![]()

![]() базальных

отделах переднего мозга,

базальных

отделах переднего мозга,

ü ![]()

![]() гиппокампе,

гиппокампе,

ü таламусе,

ü коре головного мозга

М1-холинорецепторы обнаружены в неокортексе, гиппокампе, стриатуме, тогда как М2-холинорецепторы – в базальном переднем мозге.

Семейство мускариновых рецепторов впервые было обнаружено благодаря их способности связывать алкалоид мускарин, выделенный из ядовитых грибов (Amanita muscaria). Мускариновые рецепторы были изначально разделены фармакологически на М1 и М2 типы, на основании различия в их чувствительности к пирензепину, оказавшемуся селективном антагонистом М1 рецептора. Мускариновые рецепторы можно разбить на подтипы в соответствии с их способностью мобилизовать внутриклеточный кальций (м1,м3,м5) или ингибировать аденилатциклазу (м2,м4).

Классический антагонист М-холинорецепторов –атропин –токсин белены и дурмана.Его эффекты прямо противоположны действияю мускарина: снижение тонуса мышц ЖКТ, учащение сердцебиения, прекращение слюноотделения (сухость во рту), расширение зрачков, двигательное и речевое возбуждение, галлюцинации.

Холинергическая система мозга участвует в таких функциях, как:

Ø память (кора головного мозга, гиппокамп),

Ø регуляция сложных двигательных реакций, в частности механизма инициации движений, двигательных стереотипов и т.д. (базальные ганглии),

Ø регуляция уровня бодрствования и внимания(ретикулярная формация ствола мозга, холинергические структуры переднего мозга).

Поражение холинергической передачи в периферической нервной системе, в частности нервно-мышечных синапсах, связано с симптомами усталости или слабости мышц. Полагают, что в основе этого заболевания лежит аутоиммунный процесс: организм вырабатывает аутоантитела, которые блокируют функцию холинорецепторов.