5 курс / Госпитальная педиатрия / Педиатрия_Том_2_Оториноларингология,_пульмонология (1)

.pdfкровоизлияние в надпочечники с развитием острой надпочечниковой недостаточности.

Частодостаточнотрудноопределитьточноевремяначала заболевания,такжекакневозможноточнопредсказатьеготечение.ОкончательнаяхарактеристикатеченияИТПвозможна только по прошествии не менее 12 месяцев от установления диагноза.

Диагностика и дифференциальная диагностика

Диагноз ИТП является диагнозом исключения, для установления которого необходимо провести комплексное обследование, позволяющее исключить другие причины тромбоцитопении (иммунной и неиммунной природы). Также затрудняетдиагностику отсутствиечеткихкритериевдиагнозаИТП. Диагноз ИТП формулируется как впервые выявленная, персистирующая или хроническая; степень тяжести определяется исключительно выраженностью геморрагического синдрома.

Методы обследования при ИТП, их результаты и показания

1.Клинико-анамнестические данные (семейный анамнез, анамнез заболевания – возможные триггеры, время манифестации заболевания, петехиально-синячковый геморрагический синдром).

2.Физикальное обследование (чаще всего нет патологии со стороны внутренних органов, спленомегалия не характерна).

3.Лабораторная диагностика:

общий анализ крови с подсчетом количества тромбоцитов (по Фонио) и мазок периферической крови с определением морфологии тромбоцитов:

– изолированная тромбоцитопения менее 100 × 10 /л как минимум в двух последовательных анализах крови;

522

–отсутствиеморфологическихифункциональныханомалий тромбоцитов (тромбоцитопатий), средний объем тромбо- цитовприИТПнаходитсявпределахнормы7–11фл,хотяпри просмотре мазков нередко выявляются гигантские формы тромбоцитов;

–показатели числа лимфоцитов, эритроцитов, ретикулоцитов и гемоглобина в пределах возрастных норм (при массивной кровопотере – признаки постгеморрагической анемии);

определение количества сывороточных Ig – для диа-

гностики первичных или приобретенных иммунодефицитных заболеваний и состояний, при которых может измениться тактика лечения;

пункция костного мозга (цитологическое и гистологическое исследование костного мозга) – с целью исключения злокачественной гемопатии; при ИТП в миелограмме отмечается нормальное или повышенное количество мегакариоцитов;

вирусологическое исследование на ВИЧ, парвовирус B19, цитомегаловирус и вирус Эпштейна–Барр (антитела

иПЦР) – для исключения заболеваний вирусной природы, протекающих с тромбоцитопенией;

диагностика инфекции, вызванной Helicobacter pylori, – убольныхсотягощеннымязвенныманамнезоми/или клиническими проявлениями язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

прямая пробаКумбсапроводитсябольнымсанемиейи ретикулоцитозом (для исключения аутоиммунной гемолитической анемии и синдрома Фишера–Эванса – сочетание аутоиммунной гемолитической анемии с аутоиммунной тромбоцитопенией);

определение маркеров тромбофилии – при отягощен-

ном тромботическом анамнезе, наличии агрегатов тромбоцитов в мазке крови, нормальной агрегации тромбоцитов при глубокой тромбоцитопении;

523

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

определение группы крови и резус-фактора – при назначении антирезусного иммуноглобулина;

волчаночный антикоагулянт, антитела к кардиолипинам (IgM и IgG) и антитела к β-2-гликопротеину 1 (IgM и IgG) – для исключения АФС;

антитела к тиреоидной пероксидазе и оценка функции щитовидной железы – для исключения аутоиммунного тиреоидита;

антинуклеарные антитела, антитела к нативной (двуспиральной) ДНК – для исключения СКВ.

4. Инструментальная диагностика (для исключения лимфоидной гиперплазии, других объемных образований, опухолей и др.):

УЗИилиКТоргановбрюшнойполостиизабрюшинного пространства;

рентгенография или КТ органов грудной клетки.

Дифференциальная диагностика проводится с другими

тромбоцитопениями и тромбоцитопатиями, с лейкозами, СКВ, гипо- и аплазией костного мозга и др. (табл. 2.38, 5.17, 5.20).

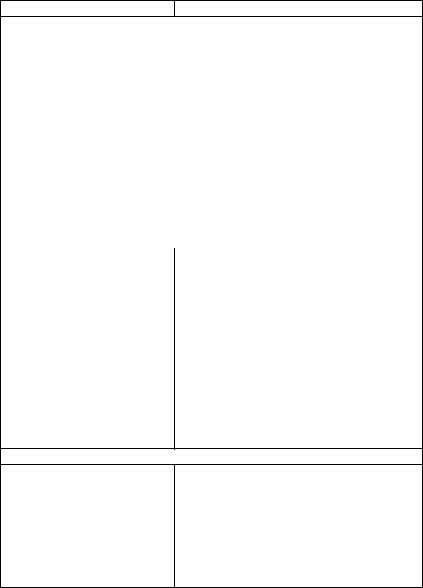

Таблица 5.20

Дифференциальная диагностика иммунной тромбоцитопении

Заболевание |

Симптомы и результаты обследований |

|

в пользу диагноза, характеристика заболевания |

||

|

||

Острый лейкоз |

В костном мозге выявляют бластную метаплазию, |

|

|

сужение всех кроветворных ростков; наряду |

|

|

с геморрагическим синдромом отмечаются гипер- |

|

|

плазия лимфатических узлов, увеличение печени и |

|

|

селезенки, анемический синдром |

|

Гипо- и аплазия |

Панцитопения без бластной метаплазии, наблюда- |

|

костного мозга |

ется угнетение костномозгового кроветворения по |

|

|

всем трем росткам, что сопровождается уменьше- |

|

|

нием количества эритроцитов, лейкоцитов и тром- |

|

|

боцитов |

524

|

Окончание табл. 5.20 |

|

Заболевание |

Симптомы и результаты обследований |

|

в пользу диагноза, характеристика заболевания |

||

|

||

Системная красная |

Тромбоцитопения может быть дебютом СКВ, у не- |

|

волчанка |

которых пациентов тромбоцитопения может пред- |

|

|

шествовать генерализации болезни в течение не- |

|

|

скольких лет, поэтому необходимо определять уро- |

|

|

вень антител к ДНК |

|

Антифосфолипид- |

Тромбоцитопению в сочетании с гемолитической |

|

ный синдром |

анемией (синдром Эванса) встречают у больных с |

|

|

АФС; повышение уровня антител к кардиолипину и |

|

|

наличие волчаночного антикоагулянта при повтор- |

|

|

ном определении с интервалом 12 нед. позволяют |

|

|

подтвердить диагноз АФС |

|

Тромбоцитопатии |

Нормальное количество тромбоцитов при наличии |

|

|

геморрагического синдрома у ребенка, возможно |

|

|

выявление микроили макротромбоцитовв перифе- |

|

|

рической крови, нарушения адгезии и агрегации |

|

|

тромбоцитов |

|

TAR-синдром |

Наследственное аутосомно-рецессивное заболева- |

|

(thrombocytopenia – |

ние, дебютирует внутриутробно, характеризуется |

|

absent radius |

двусторонним отсутствием лучевых костей пред- |

|

syndrome, англ. – |

плечья, неправильным развитием кистей и выра- |

|

тромбоцитопения |

женной тромбоцитопенией |

|

с отсутствием |

|

|

лучевых костей) |

|

|

Синдром Вискотта– |

РедкоеХ-сцепленноерецессивноезаболевание,свя- |

|

Олдрича |

занное с дефицитом белка WAS, обеспечивающего |

|

|

взаимодействие между клетками крови; проявля- |

|

|

ется триадой симптомов – экземой, первичным им- |

|

|

мунодефицитом и тромбоцитопенией |

|

Врожденный |

Редкое генетически гетерогенное заболевание с раз- |

|

дискератоз |

ными типами наследования, характеризуется триа- |

|

|

дой симптомов (дистрофия ногтей, закупорка слез- |

|

|

ных канальцев и лейкоплакия слизистых оболочек), |

|

|

которая проявляется в полном составе после разви- |

|

|

тияапластическойанемии(панцитопения,макроци- |

|

|

тоз эритроцитов, повышение концентрации НbF), |

|

|

заболевание проявляется анемическим, геморраги- |

|

|

ческим синдромом, прогрессирующим иммуноде- |

|

|

фицитом |

|

|

525 |

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Лечение

Впервые выявленная ИТП. В подавляющем большин-

стве случаев ИТП в течение 2 месяцев наступает спонтанная ремиссия, тяжелые кровотечения возникают редко. При выборе тактики лечения необходимо руководствоваться только тяжестью геморрагического синдрома и индивидуальным риском тяжелого кровотечения, а не числом тромбоцитов. При минимальном геморрагическом синдроме, отсутствии кровотечений со слизистых оболочек и уровне тромбоцитов не менее 30×10 /л рациональна выжидательная тактика под постоянным медицинским контролем без применения специфической терапии, однако необходимо помнить, что точно оценить риск внутричерепного кровоизлияния у ребенка трудно. Для облегчения принятия решения о лечении международной группой экспертов разработана шкала кровоточивости и рекомендации по подходам к терапии (табл. 5.21).

Больные с «сухой формой» заболевания подлежат плановой госпитализации и обследованию в специализированном лечебном учреждении, больные с «влажной формой» заболевания подлежат экстренной госпитализации. Показаниями к назначению терапии являются геморрагический синдром (в качестве основного определяющего фактора) и тромбоцитопения менее 30–50×109/л или при отсутствии геморрагического синдрома тромбоцитопения менее 20×109/л. Необходимо соблюдать постельный режим – в период геморрагического криза, принимать протертую, теплую пищу. Выделяют две линии терапии впервые выявленной ИТП (табл. 5.22).

Персистирующая и хроническая ИТП. У многих детей с ИТП количество тромбоцитов находится на уровне

> 30 109/л,ионинетребуютлечения.Необходимопридерживаться принципа индивидуализации и минимизации медикаментозного лечения. Цель лечения – не столько достижение и поддержание нормального числа тромбоцитов, сколько предупреждение и лечение кровоточивости, улучшение

526

качества жизни пациента. Некоторым пациентам с хронической ИТП может потребоваться терапия «по требованию» (англ. – on demand), то есть когда необходимо повысить количество тромбоцитов перед какой-либо клинической ситуацией (перед оперативным вмешательством, при получении травмы, желанием пациента принять участие в спортивных соревнованиях и др.). В этих случаях методом выбора является курс ИГВВ или короткий курс повышенных доз ГКС.

Таблица 5.21

Шкала кровоточивости и рекомендации по подходам

к терапии иммунной тромбоцитопении [Provan D., и др., 2019]

Кровоточивость/качество жизни |

Лечебный |

|

подход |

||

|

||

Степень 1 |

Наблюдение |

|

Минорная кровоточивость; < 100 петехий и/или |

|

|

< 5 мелких синяков (< 3 см в диаметре); отсутствие |

|

|

кровоточивости слизистых оболочек |

|

|

Степень 2 |

Наблюдение или, |

|

Легкая кровоточивость, множественные петехии |

у некоторых паци- |

|

>100и/или>5крупныхсиняков(> 3смвдиаметре); |

ентов, лечение |

|

отсутствие кровоточивости слизистых оболочек |

|

|

Степень 3 |

Лечение для неко- |

|

Умеренная кровоточивость, наличие кровоточиво- |

торых пациентов |

|

сти слизистых оболочек, «опасный» стиль жизни |

|

|

Степень 4 |

Лечениевсехпаци- |

|

Кровоточивость слизистых оболочек или подозре- |

ентов |

|

ние на внутреннее кровотечение |

|

|

|

Таблица 5.22 |

Терапия иммунной тромбоцитопении

Впервые выявленная ИТП Персистирующая и хроническая ИТП

Терапия 1-й линии Глюкокортикостероиды. Повышение числа тромбоцитов при ИТП под влиянием ГКС происходит медленнее, чем при лечении иммуноглобулином для внутривенного введения (ИГВВ), однако общая частота достижения полной ремиссии одинакова, назначаются:

преднизолон – 1–2 мг/кг/сут в течение 2–3 недель с последующим постепенным снижением и отменой либо 4–5 мг/кг/сут – 4–7 дней с быстрой отменой;

527

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Окончание табл. 5.22

Впервые выявленная ИТП Персистирующая и хроническая ИТП

метилпреднизолон – при тяжелом течении и угрозе кровоизлияния в мозг назначают пульс-терапию 20–30 мг/кг 1 раз в день в/в, 3 дня с последующим пероральным приемом ГКС.

Иммуноглобулин для внутривенного введения (курсовая доза) – 1000 мг/кг/курс однократно или 2000 мг/кг/курс в течение 2–5 дней. Механизм действия ИГВВ – ингибиция функции Fc-рецепторов макрофагов, что уменьшает опсонизацию тромбоцитов и предотвращает их разрушение в кровеносном русле.

Антирезусный иммуноглобулин (анти-D-IgG), может быть использо-

ван у резус-позитивных не спленэктомированных пациентов без признаков аутоиммунного гемолиза. Назначается в дозе 75–50 мг/кг в/в с премедикацией парацетамолом и преднизолоном. Побочные явления редки, но могут быть достаточно серьезными в виде внутрисосудистого гемолиза, ДВС-синдрома, почечной недостаточности

|

Терапия 2-й линии |

|

|

Спленэктомия, проводится |

Спленэктомия, проводится |

не ранее |

|

крайне редко при |

впервые |

12 месяцев от установления диагноза у де- |

|

выявленной ИТП. Показани- |

тей старше 6 лет, у детей до 5 лет высок |

||

ями к спленэктомии явля- |

риск постспленэктомического |

сепсиса. |

|

ются – неэффективность или |

Эффективность спленэктомии до 70 %. |

||

непереносимость |

медика- |

Остальные дети нуждаются в продолже- |

|

ментозной терапии, потеря |

нии лечения и после удаления селезенки. |

||

ответа после терапии 1-й ли- |

Агонисты рецепторов тромбопоэтина |

||

нии, ургентные |

ситуации |

(миметики тромбопоэтина) – ромипло- |

|

(желудочно-кишечные и ма- |

стим (Энплейт) и элтромбопаг (Револейд). |

||

точные кровотечения, крово- |

Стимулируют выработку тромбоцитов за |

||

излияния в мозг) |

|

счет активации рецептора к тромбопоэ- |

|

|

|

тину на тромбоцитах и мегакариоцитах |

|

Терапия 3-й линии

-Ритуксимаб (Мабтера) – моноклональ-

ные антитела (IgG1) к CD20 антигену на поверхности В-лимфоцитов, при упорном течении заболевания.

Цитостатики (азатиоприн, винкристин, циклофосфамид,циклоспоринА)–приме- няют при хроническом течении ИТП и отсутствии эффекта от стандартной терапии

528

Показаниями к назначению лечения (табл. 5.22) при персистирующей и хронической ИТП являются:

•геморрагический синдром (основной определяющий фактор) и тромбоцитопения менее 30–50 × 109/л;

•тромбоцитопения менее 20×109/л без геморрагического синдрома.

Неотложная и симптоматическая терапия. Неотлож-

ная терапия у детей с внутричерепными кровоизлияниями и профузными кровотечениями включает трансфузии тромбоцитов в сочетании с пульс-терапией ГКС и высокими дозами ИГВВ.

Симптоматическая терапия направлена на поддержание тонуса сосудов и включает транексамовую кислоту, аминокапроновуюкислоту(нельзяпригематурии), этамзилат.Приносовых, десневых кровотечениях применяются местнодейству- ющиегемостатическиепрепараты–фибриноваяпленка,гемо- статическая губка и вискоза, тромбин, биологический антисептический тампон, адреналин для орошения, аппликации и тампонады носа.

Прогноз

У 85–90 % детей с впервые выявленной ИТП количество тромбоцитов восстанавливается до нормальных цифр в течение 6–12 месяцев независимо от специфического лечения (у большинства – в течение 2 месяцев). У 10–15 % больных развивается хроническая ИТП. Частота летальных исходов на любом этапе от момента впервые выявленного заболевания составляет 0,1 %.

Рекомендуемая литература

1. МасчанА.А.,РумянцевА.Г.Федеральныеклинические рекомендации (протоколы лечения) по диагностике и

529

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

лечению иммунной тромбоцитопенической пурпуры у детей. – М., 2015. – 23 с.

2.Меликян А.Л., Пустовая Е.И., Цветаева Н.В. и др. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению первичной иммунной тромбоцитопении у взрос-

лых. – М., 2018. – 67 с.

3.Консультант за 5 минут. Неотложная педиатрия. Доказательная медицина / под ред. Р.Дж. Хоффмана,

В.Дж. Ванга. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 710–712.

5.6. Наследственные коагулопатии

Коагулопатии – геморрагические заболевания в результатепервичныхнарушенийвплазменнойсистемефибринообразования.

5.6.1. Гемофилия

Определение и эпидемиология

Гемофилия (от греч. αἷμα – «кровь» и φιλία – «склон-

ность») – редкое, как правило, наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови. Для гемофилии характерна патология коагуляционного гемостаза при нормальном сосудистом и тромбоцитарном гемостазе. Нарушение плазменного гемостаза обусловлено дефектом ряда ферментов (факторов свертывания) внутреннего пути свертывания. В зависимости от конкретного фактора выделяют гемофилии А и В.

Частота гемофилии А – 1 на 10 000 человек (7500 больных в России), гемофилии В – 1 на 50 000 человек. Таким образом, более 80–85 % всех гемофилий представлены гемофилией А.

530

Этиология и патогенез

Гемофилия А возникает в результате дефицита активности фактора свертывания крови VIII (FVIII). Она в большинствеслучаевобуславливаетсянаследственнойаномалиейгена (наследственная гемофилия А), гораздо реже возникает при появлении антител к фактору FVIII (приобретенная гемофилия А). Чаще встречается смешанная форма, которая связана с появлением ингибитора (антител к вводимому экзогенному фактору) при лечении наследственной формы.

Гемофилия В развивается в результате дефицита фактора свертываниякровиIX(FIX),какправило–этонаследственная форма, реже встречается смешанная ингибиторная форма.

В клинической практике также описано сочетанное снижение активности FVIII и FIX – сочетанная гемофилия.

Гемофилия имеет X-сцепленный рецессивный путь наследования (подавляющее большинство больных гемофилией – мужского пола). Причиной гемофилии являются мутации гена, кодирующего FVIII (Xq28), или гена, кодирующего FIX (Xq27). В результате аномалий указанных генов происходит снижение синтезафакторов свертывания и их активности, вызывая нарушение коагуляционного гемостаза (гипокоагуляцию) по внутреннему пути свертывания крови.

Проявления геморрагического синдрома при гемофилии связаны с нарушением внутрисосудистого формирования тромба, что проявляется так называемым гематомным типом кровоточивости. При такой патологии первичный гемостаз не нарушен,времякровотеченияисвертываниянеудлинены,адгезия тромбоцитов и формирование первичного тромба происходят нормально. Но отсутствие роста тромба в просвете сосуда приводит к развитию крайне неустойчивого сгустка, который быстро разрушается и не способен сдерживать давление крови в крупных сосудах, быстро разрушается при повреждении сосудов извне, вызывая развитие спонтанных

531

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/