5 курс / Госпитальная педиатрия / Педиатрия_В_пяти_томах_Том_3_Аллергология,_онкогематология

.pdfобычно инфекционного процесса, вызванного рядом возбудителей. Заболевания, с которыми необходимо дифференцировать ОЛЛ, представлены ниже.

1.Инфекционный мононуклеоз – заболевание, вызванное ВЭБ, при котором отмечаются лихорадка, гепатоспленомегалия, генерализованная лимфаденопатия, в общем анализе крови – атипичные мононуклеары, может быть анемия, тромбоцитопения. С аналогичными симптомами могут протекать генерализованнаяцитомегаловируснаяидругиеинфекции,вызванные оппортунистическими возбудителями, что особенно характерно для детей первых трех лет жизни. В более старшем возрасте часто приходится проводить дифференциальный диагнозстуберкулезом.Причинойлимфоцитарнойлейкемоидной реакции может быть коклюш.

2.Анемия, тромбоцитопения, лейкоцитоз с появлением клеток-предшественников, вплоть до юных клеток, в общем анализе крови могут иметь место при тяжелом септическом процессе.

3.Панцитопения, в сочетании с лихорадкой, гепатоспленомегалией, геморрагической сыпью может быть при целом ряде системных заболеваний соединительной ткани, прежде всего ювенильном идиопатическом (ревматоидном артрите), панникулите.

4.Другие системные заболевания крови – апластическая анемия, хронический миелолейкоз в стадии бластного криза.

5.Эозинофилия в сочетании с лихорадкой, гепатоспленомегалией может быть проявлением гиперэозинофильного синдрома.

6.Панцитопениейможетсопровождатьсятяжелоетечение мегалобластной анемии. Аналогичные проявления геморрагического синдрома и тромбоцитопения встречаются также при иммунной тромбоцитопенической пурпуре, иногда вместе с постгеморрагической анемией и лимфаденопатией (реактивного инфекционного происхождения). Панцитопения может

сопровождать течение апластического криза, а анемия и

246

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

лейкоцитоз с появлением ранних предшественников – течение гемолитического криза при различных гемолитических анемиях.

7. Панцитопения с обнаружением в костном мозге «бластных» клеток может отмечаться вслучаяхметастазирования солидных опухолей (нейробластома, ретинобластома, рабдомиосаркома), неходжкинские лимфомы (НХЛ). ОЛЛ и НХЛ из предшественников В- или Т-клеток в детском возрасте являются тесно связанными заболеваниями, и провести различие междунимибываетсложно.Многиепациенты,укоторыхимеются признаки, характерные для лимфомы, такие как опухоль переднего средостения, массивная лимфаденопатия, или и то и другое, также могут иметь поражение костного мозга. Злокачественные Т-клетки лимфобластной лимфомы неотличимы от клеток Т-ОЛЛ, а злокачественные В-клетки лимфомы Беркитта похожи на таковые у детей со зрелым В-клеточным ОЛЛ. Зрелый B-ОЛЛ разделяет иммунологические и молеку- лярно-генетические особенности лимфомы Беркитта и считаетсядиссеминированнымпроцессом.Консенсуссостоитвтом, чтобы процент бластных клеток в костном мозге стал критерием дифференциального диагноза для ОЛЛ и В- или Т-лимфоцитарной НХЛ. Как правило, выявление 25 % бластов в костном мозге подтверждает диагноз лейкоза, меньшее вовлечение костного мозга согласуется с диагнозом лимфомы.

Реактивные изменения в общем анализе крови характеризуются отсутствием характерного для острого лейкоза лейкемического провала, клетки-предшественники имеют морфологию, отличную от опухолевой. Хорошим подспорьем в проведении дифференциального диагноза может быть подробный сбор анамнеза, назначение дополнительных, прежде всего серологических,обследований.Вовсехсомнительныхслучаях рекомендуется проводить пункционную биопсию костного мозга. Следует помнить, что выявление инфекционного заболевания не исключает диагноз ОЛЛ, а, наоборот, является одним из признаков, позволяющих его заподозрить.

247

Лечение

На различных этапах терапии ОЛЛ (см. параграф 7.1), как правило, используют ГКС (преднизолон, дексаметазон, метилпреднизолон), алкалоиды (винкристин), антрациклины (даунорубицин), ферменты (L-аспарагиназу и ее пролонгированную форму), антиметаболиты (метотрексат, меркаптопурин, цитарабин), алкилирующие агенты (циклофосфамид, ифосфамид) и др.

Непростой задачей является лечение нейролейкоза, поскольку химиопрепараты при их пероральном или парентеральном назначении плохо проникают через гематоэнцефалический барьер. Поэтому у больных без поражения ЦНС обязательно проводится профилактика нейролейкоза, которая состоит из регулярных интратекальных введений химиопрепаратов во время люмбальных пункций и профилактического краниального облучения. Для лечения нейролейкоза используются также интратекальные введения химиопрепаратов с последующим облучением головного мозга до суммарной общей дозы 12 Гр. Однако при этом используется установка специального резервуара Оммайя, связанного с желудочками головного мозга, который позволяет вводить химиопрепараты

вЦНС с большей частотой.

Впоследние годы особое внимание уделяется включению

влечебные протоколы, наряду с химиопрепаратами, альтернативных лекарств, таких как дифференцирующие агенты и моноклональныеантитела.Крометого,внастоящеевремядлялечения зрелоклеточного В-ОЛЛ применяют моноклональные анти-CD20 антитела (ритуксимаб), позволяющие фиксировать опухолевые клетки для потенцирования действия на них химиопрепаратов. Для лечения варианта ОЛЛ с филадельфийской хромосомой применяются ингибиторы тирозинкиназы (иматиниб, дазатиниб), ингибиторы деацетилазы гистонов (вальпроевая кислота), моноклональные антитела – анти-СD19 (блинатумумаб) и др.

248

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Одним из основных направлений развития терапевтическихпротоколовявляетсяразработкаметодовоценкиМОБ,состояния, при котором сохраняется небольшая популяция опухолевых клеток, неразличимая для световой микроскопии. В этой ситуации определить наличие бластов можно лишь с помощью молекулярных или иммунологических методов. Именно на борьбу с МОБ нацелена вся терапия после завершения первого этапа – индукции ремиссии. Стандартизация методов оценки МОБ позволяет по-новому выделять группы риска больных уже на последующих этапах ПХТ, более эффективно проводить профилактику рецидива заболевания.

Для лечения целого ряда вариантов ОЛЛ, в основном рецидивов и первичных больных из групп высокого риска, применяется алло-ТГСК (костного мозга, стволовых клеток периферической крови). Показания и особенности проведения метода ТГСК регулируются в каждом конкретном случае лечебным протоколом и зависят от варианта ОЛЛ, группы риска, наличия родственного донора, степени гистосовместимости трансплантата. Гаплоидентичная ТГСК проводится от неполностью совместимого родственного донора, которым может быть родитель больного ребенка. Основной принцип действия ТГСК – миелоаблация (радикальное удаление костного мозга реципиента, содержащего опухолевые клетки), а также активацияпротивоопухолевогоиммунитета,основаннаянафеномене «трансплантат против лейкоза».

Прогноз

Острый лейкоз, как и другие онкологические заболевания, без специфического лечения приводит в 100 % случаев к летальному исходу. Оценивая результаты современной терапии, говорят о пятилетней выживаемости. Основным фактором, определяющим ее, является биология опухоли, прежде всего, генетический вариант, а также морфологические, иммунологические варианты. В случаях ОЛЛ наименее

249

благоприятныйпрогнозотмечаетсявслучаяхОЛЛсфиладельфийской хромосомой (специфична для ХМЛ); младенческого ОЛЛ с транслокацией t(4;11), встречающегося на первом году жизни. ОЛЛ с транслокацией t(12;21) и гипердиплоидные варианты, при которых в опухолевых клетках отмечается увеличение количества хромосом, относительно неплохо поддаются лечению. Определенную роль играет также клинический статус больного на момент диагноза. Играют роль величина лейкоцитоза в периферической крови, наличие или отсутствие нейролейкоза, а также возраст больного.

ДиагностикаОЛЛ,лечениепациентовиоценкареакциина лечение в последние десятилетия претерпели значительные улучшения. Для общей группы пациентов с ОЛЛ бессобытийная выживаемость при лечении по современному отечественному протоколу группы Москва-Берлин равна 88 %. Достижения в исследовании и лечении детского ОЛЛ часто упоминаются как парадигма успеха современных клинических исследований, основанных на фундаментальных научных знаниях. Показатели долгосрочной выживаемости при ОЛЛ у детей увеличилисьза70летснезначительных,приближающихсякнулю, в 1950-х гг. до нынешних показателей, стремящихся к 90 %.

Высокий уровень долгосрочной выживаемости при ОЛЛ обусловлен разработкой эффективных комбинированных режимов лечения, включающих химиотерапевтические протоколы с оптимизацией дозировок лекарственных препаратов, применение гормональной и лучевой терапии, а также значительными достижениями в области поддерживающей терапии. Современная программная терапия ОЛЛ направлена как на системное воздействие, так и на опухолевый процесс, развивающийся в сложно доступных для стандартной химиотерапии локализациях (ЦНС, яички). Будущее открывает большие перспективы для дальнейшего улучшения показателей выживаемости за счет достижений в областях, которые включают распознавание и терапевтическое нацеливание на молекулярные аномалии, присутствующие в опухолевых (лейкемических)

250

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

клетках, инновации в разработке ингибиторов сигнальных путей и иммунотерапии, а также адаптацию терапии на основе фармакогенетических особенностей хозяина. Фундаментальные, трансляционные и клинические исследования ОЛЛ не закончатся до тех пор, пока показатели выживаемости не достигнут 100 %, без острых осложнений – токсичности или отдаленных последствий.

Рекомендуемая литература

1.Клинические рекомендации. Острый лимфобластный лейкоз. Возрастная группа: дети. – М.: 2020. – 80 с.

2.Лейкозы у детей / под ред. Г.Л. Менткевича, С.А. Маяковой. – М.: Практическая медицина, 2009. – 384 с.

3.Острый лимфобластный лейкоз у детей / под ред. М. Като. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 272 с.

7.3. Острые миелоидные лейкозы

Определение и эпидемиология

Острыемиелоидныелейкозы–гетерогеннаягруппазлока- чественных заболеваний системы кроветворения, которая характеризуется инфильтрацией костного мозга, печени, селезенки, лимфатических узлов клональными аномальными предшественниками миелопоэза. Также возможно поражение негемопоэтических органов. У детей ОМЛ встречается в 17–20 % от всех лейкозов, или 0,5–0,7 на 100 000 детского населения в год.

251

Принципы классификации

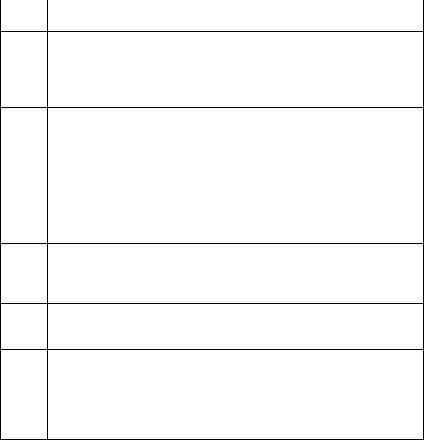

FAB-классификация ОМЛ, основанная на морфоцитохимических характеристиках опухолевых клеток, включает 8вариантовзаболеваний(табл.7.5).Всевариантывстречаются в детском возрасте, хотя варианты М6 и М7 несколько реже, чем остальные. Варианты М4 и М5 ОМЛ чаще отмечаются у детей младше 2 лет. Наиболее частым вариантом ОМЛ у детей является вариант М2.

Таблица 7.5

FAB-классификация острых миелоидных лейкозов

Вари- |

Характеристика |

|

ант |

||

|

М0 Острый недифференцированный лейкоз

Бласты средних размеров с округлым ядром, высоким ядерноцитоплазматическим отношением, отсутствием зернистости и палочкоподобных азурофильных гранул (палочек Ауэра). Менее чем в 3 % бластных клеток определяется активность МПО

М1 Острый миелобластный лейкоз без признаков созревания

Гранулоцитарнаядифференцировкаоченьслабовыражена.Более чем в 3 % бластных клеток определяется активность МПО. Вариабельно могут присутствовать палочки Ауэра. В некоторых бластах (тип 1) присутствуют нуклеолы и слабо выраженные гранулы, в других опухолевых клетках (тип 2), которые несколько большепоразмеру,содержится отоднойдошести азурофильных гранул и отмечается более низкое ядерно-цитоплазматическое соотношение

М2 Острый миелобластный лейкоз с признаками созревания

Более выраженная, чем при варианте М1, миелоидная дифференцировка, иногда вплоть до промиелоцитов. Имеются палочки Ауэра. В бластных клетках отмечается активность МПО

М3 Острый промиелоцитарный лейкоз

Выраженная грануляция бластов. Палочки Ауэра ярко выражены и часто встречаются в виде пучков – «вязанок хвороста»

М3v Острый промиелоцитарный лейкоз (микрогранулярный вариант)

Опухолевые клетки характеризуются присутствием большого количества микроскопических гранул, плохо визуализируемых в обычный световой микроскоп, но при цитохимическом исследовании выявляется выраженная активность МПО

252

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

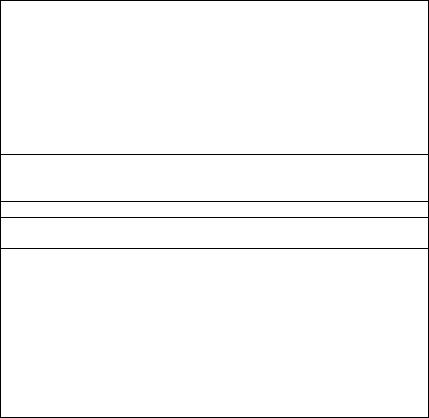

Окончание табл. 7.5

Вари- |

Характеристика |

|

ант |

||

|

||

М4 |

Острый миеломонобластный лейкоз |

|

|

Опухолевый пул клеток имеет смешанную характеристику. |

|

|

От 20 до 80 % неэритроидных клеток может быть отнесено |

|

|

к моноцитоидной линии, часто с преобладанием промоноцитов. |

|

|

Минимум 30 % всех неэритроидных клеток должны быть опухо- |

|

|

левыми. В анализе периферической крови часто отмечается |

|

|

моноцитоз (> 5 109/л). При цитохимическом исследовании выяв- |

|

|

ляется активность МПО и неспецифической эстеразы |

|

М4Ео |

Острый миеломонобластный лейкоз с эозинофилией |

|

|

Присутствует большое число эозинофилов (> 5 %) с аномальной |

|

|

грануляцией |

|

М5 |

Острый монобластный лейкоз |

|

|

В отличие от варианта М4 присутствует более 80 % клеток моно- |

|

|

цитоиднойлинии.Различаютдвеформы:М5а,прикоторойболее |

|

|

80 % опухолевых клеток относятся к незрелым монобластам, и |

|

|

М5b,при которой сочетаниемонобластов,промоноцитов или мо- |

|

|

ноцитов составляет более 80 % опухолевых клеток |

|

М6 |

Острый эритроцитарный лейкоз |

|

|

Диагноз устанавливается в случае определения более 50 % |

|

|

эритробластов в костном мозге. Если присутствие опухолевых |

|

|

эритробластов колеблется в пределах 30 % от неэритроидных |

|

|

клеток, то такое состояние необходимо рассматривать как миело- |

|

|

диспластический синдром |

|

М7 |

Острый мегакариоцитарный лейкоз |

|

|

Опухолевые клетки полиморфны с округлыми ядрами и нежным |

|

|

сетчатым ядерным хроматином. Кроме того, бласты могут иметь |

|

|

овальную в виде «ручного зеркала» или круглую форму с выро- |

|

|

стами цитоплазмы вокруг голых ядер. Обычно активность МПО |

|

|

отсутствует, также негативна реакция с суданом черным, в то же |

|

|

время они могут быть ШИК-позитивны |

FAB-классификация должна подтверждаться данными иммунофенотипирования опухолевых клеток костного мозга, посредством которого можно определить антигены на поверхности бластов. В некоторых случаях именно определение поверхностных антигенов является диагностически значимым для установления диагноза. Это особенно важно для

253

диагностики острого мегакариоцитарного лейкоза (вариант M7), так как морфоцитохимически очень тяжело отличить вариант М7 от морфологического варианта ОЛЛ L2. Экспрессия поверхностных антигенов CD41, CD42 или CD61 подтверждает диагноз М7 ОМЛ. В 2004 г. ВОЗ была создана, а в 2017 г. усовершенствована классификация, объединяющая результаты морфоцитохимических и генетических исследований опухолевых клеток при ОМЛ (табл. 7.6).

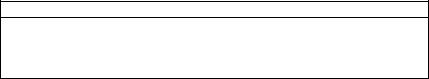

Таблица 7.6

Перечень вариантов острого миелоидного лейкоза (ВОЗ, 2016) ОМЛ с устойчиво выявляемыми генетическими аномалиями

ОМЛ с t(8;21)(q22;q22); ген RUNX1-RUNX1T1

ОМЛ с inv(16)(p13.1;q22) или t(16;16)(p13.1;q22); ген CBFB-MYH11

Острый промиелоцитарный лейкоз с t(15;17)(q22;q12); ген PML-RARA

ОМЛ с t(9;11)(q22;q23); ген MLLT3-MLL ОМЛ с t(6;9)(p23;q34); ген DEK-NUP214

ОМЛ с inv(3)(q21;q26.2) или t(3;3)(q21;q26.2); гены RPN1-EVI1; GATA2, MECOM

ОМЛ (мегакариобластный) с t(1;22)(p13;q13); ген RBM15-MKL1 ОМЛ с мутацией гена BCR-ABL1

ОМЛ с генными мутациями

ОМЛ с мутантным геном NPM1

ОМЛ с биаллельной мутацией гена CEBPA

ОМЛ с миелодиспластическими изменениями ОМЛ, связанный с предшествующей химиотерапией (вторичный ОМЛ)

ОМЛ, относящийся к другим категориям без специфических особенностей

ОМЛ с минимальной дифференцировкой ОМЛ без признаков созревания ОМЛ с признаками созревания Острый миеломонобластный лейкоз

Острый монобластный/моноцитарный лейкоз Острый эритробластный лейкоз Острый мегакариобластный лейкоз Острый базофильный лейкоз Острый панмиелоз с миелофиброзом

254

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Окончание табл. 7.6

Миелоидная саркома Миелоидные пролиферации, связанные с синдромом Дауна

Транзиторный аномальный миелопоэз ассоциированный с синдромом Дауна Миелоидный лейкоз, ассоциированный с синдромом Дауна

Примечания: t – транслокация; inv– инверсия; q – длинное плечо хромосомы; p – коротокое плечо хромосомы.

Нормальные гемопоэтические клетки изменяются по мере созревания от стволовых до различных линейно-специфиче- скихклетоккостногомозга,такжеменяетсяэкспрессиятехили иных поверхностных антигенов. Моноклональные антитела используются для определения линейно-специфических и стадиеспецифических антигенов лимфоидной и миелоидной дифференцировки на поверхности бластов. Применение моноклональных антител помогает установить диагноз ОМЛ и отдифференцировать ОМЛ от ОЛЛ, если это затруднительно при морфологическомицитохимическомисследовании.Какминимум одно из моноклональных антител, относящееся к дифференцировочным маркерам миелоидной линии (CD33, CD13, CD15,CD11b,CD14,CD36)даетположительнуюреакциюссоответствующимантигеномнаповерхностибластоввболеечем 90 % всех случаев ОМЛ. Некоторые миелоидные маркеры могут определяться и на лимфобластах, тогда диагноз ОМЛ не может быть установлен, основываясь только на результатах иммунофенотипирования.

Недифференцированный М0 лейкоз может быть отнесен к ОМЛ при условии, если на поверхности бластов определяются миелоидные, но не лимфоидные антигены (см. табл. 7.2). При М4 и М5 вариантах ОМЛ ярко выражена экспрессия моноцитоидных CD14 и CD15 антигенов, а при М3, в отличие от М1 или М2, наблюдается экспрессия антигенов, характерных для более зрелых клеток (CD11b и CD13), при этом отсутствует экспрессия HLA-DR антигена. Для острого эритробластного лейкоза характерна экспрессия гликофорина А, для острого

255