5 курс / Госпитальная педиатрия / Основы_логопатологии_детского_возраста_Клинические_и_психологические

.pdf

отличаются от механизмов формирования номинативной лексики (Касе-вич В. Б., 2001, Maratsos M., 1991, Tomasello M., KrugerC. A., 1992).

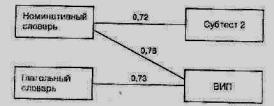

Рис 29. Корреляции результатов исследования словаря и интеллекта по ABM-WISC (субтест № 2 — «Понятливость», ВИП — Вербальный интеллектуальный показатель) удетей с моторной алалией

Данные экспериментального исследования позволяют полагать, что когнитивные механизмы, оказывающие наиболее сильное влияние на формирование лексики, различаются в группе детей с моторной алалией и в группе с па-раалалическим ТНР. В первом случае не было получено значимых корреляций между лексическими характеристиками и невербальными интеллектуальными показателями.

Своеобразие механизмов формирования номинативного и глагольного лексикона при разных формах недоразвития речи проявилось и в различии взаимосвязи речевых показателей между собой. Были вычислены коэффициенты корреляции между результатами выполнения задания «Подбор антонимов» (по 10 на существительные, прилагательные и глаголы) и показателями экспрессивного словаря существительных и глаголов (рис. 30,

31).

Приведенные корреляционные плеяды демонстрируют два ряда фактов. Как видно из сравнения рисунков 30 и 31, характер внутрисистемных корреляционных связей разных языковых подсистем между собой различается в двух клинических группах детей с ТНР. Следовательно, структурная организация языковой системы удетей с АТНР и с ПТНР существенно различается. Это, в свою очередь, подтверждает принципиальный характер различий между данными формами недоразвития речи. Разные компоненты

401

словаря являются относительно автономными компонентами лексикона как подсистемы языка, особенно в аспекте парадигматической организации. Это особенно отчетливо проявляется в заданиях на подбор антонимов. Их диссоциированность у детей с параалалической формой ТНР выражена в наибольшей степени. Избирательно высокая связь (практически — функциональная) между успешностью подбора антонимов и объемом словаря на одни и те же части речи у детей с моторной алалией доказывает ведущую роль объема лексики и ее парадигматической организации в выполнении этого задания. У детей с параалалической формой ТНР этого не наблюдалось.

Возможно, у этих детей различная успешность в подборе антонимов в большей степени зависит от сформированности логических операций противопоставления. Логический аспект задания дифференцирует этих детей в большей степени, чем языковой.

|

|

Антонимы |

|

|

|

|

к существительным |

0, 95 |

|

0,63 |

|

|

|

|

глагольный |

|

0,72 |

|

номинативный |

словарь |

0,64 |

|

словарь |

|

|

|

антонимы |

|

|

0,94 |

|

к прилагательным |

0,5 |

|

антонимы к глаголам

Рис. 30. Корреляции результатов выполнения заданий «Подбор антонимов» (на существительные, прилагательные, глаголы) и «Исследование;

словаря» в группе детей с моторной алалией (алалическое ТНР)

402

Рис. 31. Корреляции результатов выполнения заданий «Подбор антонимов» (на существительные, прилагательные, глаголы) и «Исследование словаря» в группе детей с параалалическим ТНР

Антонимы к существительным

номинативный

словарь

антонимы к прилагательным

глагольный антонимы словарь

к глаголам

Другой ряд экспериментальных данных, полученных нами, также подтверждает вышеуказанное различие природы и механизмов алалической и параалалической форм ТНР. Эти данные приведены в главе 6.

Экспериментальное исследование грамматических способностей с помощью оценки нормативности и исправления деформированных фраз показало, что у детей с параалалической формой ТНР (ПТНР) рейтинг заданий по качеству выполнения пропорционален срокам освоения соответствующих грамматических форм в онтогенезе: чем позже — тем хуже. Детьми из группы с алалической формой ТНР (АТНР) избирательно, диспропорционально много ошибок допускалось в заданиях на оценку и исправление падежных окончаний

(рис. 2 и 22). Межгрупповые различия при оценке нормативности фраз достигали уровня достоверности только в тестах на падежные окончания, а в заданиях на исправление — в тестовых заданиях на падежные окончания и

403

личные окончания глаголов. Дети с моторной алалией практически одинаково плохо справлялись с заданиями во всех трех категориях грамматических задач. Таким образом, различия в когнитивной сложности грамматических заданий определяли ранжирование результатов в группе ПТНР, но не оказывали существенного влияния на сравнительное качество решения разных задач детьми из группы АТНР. Следовательно, избирательно большие затруднения в заданиях на оценку и исправление падежных конструкций у детей с моторной алалией (АТНР) обусловлены специфической недостаточностью языковой компетентности. Из этого, по нашему мнению, следует вывод о том, что первичный дефицит языковой способности у детей из группы АТНР является ведущим механизмом дисграмматизма. В группе ПТНР таким механизмом был дефицит когнитивных функций. Только в этой группе были получены достоверные показатели корреляции невербальных субтестов WISC (субтесты № 9 и № 11) и результатов выполнения тестов на оценку деформированных фраз (соответственно r — 0,66 и r— 0,76 в тестах на падежные окончания).

Разумеется, высказанные соображения по поводу связи интеллектуальных факторов и лексико-грамматического развития у детей с недоразвитием речи носят предварительный характер и требуют дальнейшего экспериментального исследования.

8.2. НЕИРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫНЕДОРАЗВИТИЯ

РЕЧИ

Как показали наши клинические наблюдения, описанные выше, у большинства детей с недоразвитием речи (особенно при тотальных его формах) обнаруживается симптомокомплекс резидуально-органического поражения головного мозга. Об этом свидетельствуют как неврологическая симптоматика, так и проявления детского психоорганического синдрома. Однако, как было по-

казано в главе 3, этиология недоразвития речи у большинства детей имеет слож-

404

ную природу: сочетание генетически обусловленной дефицитарности опреде-

ленных церебральных систем и последствий органических повреждений головного мозга. Нейропсихологические исследования детей с HP демонстри-

руют отчетливые проявления неравномерности в развитии разных функцио-

нальных систем. В качестве причин могут выступать три ряда обстоятельств: а)

очаговые церебральные поражения или дисфункции, б) негативные влияния экзогенных факторов, тормозящих созревание нейронов и проводящих путей определенных мозговых систем (согласно принципу хроногенной изби-

рательности экзогенных повреждений), и в) генетически детерминированные асинхронии развития и функциональная слабость определенных функциональ-

ных систем мозга. Феномены наследственной передачи определенных нейро-

психологических синдромов в литературе описаны (Gordon H., 1980).

Известно, что стертость и атипичность клинических проявлений очаговых поражений головного мозга у детей (по сравнению со взрослыми)

выражена в разной степени, в зависимости от локализации повреждения. При корковых и левополушарных очагах атипизм больше, а при субкортикальных и правопо-лушарных —существенно меньше (Симерницкая Э. Г., 1985, Stiles J., Bates E. A., Thai D., Trauner D., Reilly J, 1998). В последних случаях клиническая картина тяжелее той, что наблюдается у взрослых. Об этом писал еще Л. С. Выготский (1982). С. С. Ммухин (1940, 1948) одним из первых обратил внимание на то, что удетей нарушения психических функций при повреждениях субкортикальных структур проявляются значительно тяжелее,

чем при корковых деструк-циях, и нередко по ряду признаков схожи в симптоматике с корковыми синдромами взрослых. Впоследствии эти клинико-

психологические наблюдения были подтверждены экспериментально и другими исследователями.

Дети с резидуально-органическими заболеваниями ЦНС демонстрируют целый ряд существенных отличий от тех, кто получил прижизненные (после Злет) органические повреждения головного мозга (Ковалев В. В., 1985, Gol-lnitz G., 1974). Ранние повреждения мозговой ткани, приводя к дизонтогенезу

405

психических функций, одновременно вызывают компенсаторные перестройки деятельности церебральных функциональных систем. В результате целый ряд психических функций может формироваться на отличной от нормы це-

ребральной основе. Нарушение развития психических функций может быть связано как с повреждением мозговых центров, с которыми они связаны гене-

тически, так и с перегрузкой отделов мозга, выполняющих викарирующую функцию (так называемый «crowding-эффект») (Satz P. et al., 1988, Strauss E. et al., 1990). Кроме того, поскольку психические функции в онтогенезе связаны иерархическими отношениями, некоторые из них могут страдать опосре-

дованно (так называемые эффекты «вторичного недоразвития» по Л. С. Вы-

готскому). Как отмечает В. В.Лебединский (1985), первичный дефект может нарушить развитие «отдельных базальных звеньев психических процессов,

высшие же уровни страдают вторично (ведущая координата нарушения разви-

тия — «снизу вверх»)» (там же, с. 30). При некоторых локализациях поражений головного мозга у детей наблюдается своеобразный отставленный эффект. При повреждении корковых зон, поздно созревающих в онтогенезе (лобных и теменных), последствия повреждения в полной мере проявляются в том воз-

расте, когда у здоровых детей они начинают активно участвовать в регуляции психических процессов (обычно в младшем и старшем школьном возрасте).

Сведения о мозговом субстрате недоразвития речи удетей весьма малочис-

ленны и противоречивы. Известны несколько секционных наблюдений у детей с недоразвитием речи (Landau W., Goldstein R., KleffnerF. R., 1960, Galabur-da A. M., Sherman G. E, Rosen G. D., Aboitiz E, Geschwind N., 1985, Cohen M., Campbell R., Yagmai J., 1989). В указанных работах описаны результаты исследования б случаев. Во всех были обнаружены патологические изменения в пе-

рисильвиевой области левого полушария. Однако во всех описанных ситуациях больные при жизни страдали не только недоразвитием устной речи, но другими психическими нарушениями. К сожалению, неизвестно ни одного секционного наблюдения случаев неосложненного недоразвития речи. Неинва-зивно церебральный субстрат недоразвития речи исследовался посредством метода

406

магнитно-ядерного резонанса (MRI). Объектом исследования были дети с SLI (Plante E., Swisher L., Vance R., RapcsakS., 1991). Были получены данные

об уменьшении или отсутствии разницы между плошадыо planum temporale

(точнее, перисильвиевой области, включающей часть нижнелобной извилины кпереди и супрамаргинальной извилины кзади) в правом и левом полушариях.

Это невелирование различий происходило за счет атипично большой площади этой области справа. В норме это редкий феномен, но все же встречающийся у

1/4 здоровых людей (Geschwind N., Levitski W., 1968).

Какова причина этой симметрии? По мнению Е. Plante, это может быть обусловлено высоким уровнем тестостерона (Plante E., BoliekC, Binkiewitcz A., Erly W., 1996). Повышенная частота SLI и симметрия перисильвиевой области наблюдалась удетей с врожденной адренальной гиперплазией, которая сопро-

вождается повышенным уровнем тестостерона в крови. Увеличение задней части перисильвиевой области (между постцентральной и супрамаргинальной бороздой), наличие дополнительной извилины было обнаружено у 2/3 детей с дислексией. У 90% здоровых детей этого не наблюдалось (Leonard С. М. et al, 1993, Jackson Т., Plante E., 1997).

В тестах на дихотическое прослушивание не было обнаружено эффекта пра-

вого уха (Witelson, Rabinovitch, 1972) удетей с SLI. В эксперименте М. Cohen, S. Gelinas, R. Lassonde, M. Geoffroy (1991) в одно ухо предъявляли пары слогов,

различавшихся по звонкости-глухости или по месту образования, а в другое ухо — белый шум. Удетей с SLI качество различения было хуже контроля. Но различий по латерализации не было. Однако звонкость-глухость они хуже раз-

личали правым ухом, а место образования — левым.

М. Annet (1973) в исследовании детей со спастическим гемипарезом уста-

новила, что задержка развития речи встречается с одинаковой частотой при право- и левосторонних гемипарезах. Нарушения звукопроизношения наблю-

дались достоверно чаще при правосторонних гемипарезах. По нашим данным,

полученным на группе из 730 детей со спастическим гемипарезом, не было обнаружено достоверных различий встречаемости дизартрии в зависимости от

407

стороны поражения. Частота дизартрии распределилась следующим образом

(табл. 9). Представляют интерес проявления полового диморфизма: при ле-

востороннем гемипарезе у девочек более чем в 2 раза чаще встречалась дизарт-

рия. Выполнение синтаксических и грамматических заданий детьми 9—12 лет из вышеописанной методики нейропсихологического исследования не выявило достоверных различий в право- и левосторонней группах. В исследовании же

G. Carlsson, P. Uvebrant, К. Hugdahl et al., (1994), выполненном на группе из 31

ребенка 10—16 лет с право- и левосторонними гемипарезами, были получены достоверные межгрупповые различия. Вербальные и вербально-ло-гические задания хуже выполнялись детьми с правосторонним гемипарезом. В

наибольшей степени эти различия были выражены у девочек. Проявления полового диморфизма при гемипарезах у детей обнаруживаются и в невербаль-

ных заданиях. При поражении одного и того же полушария мальчики и девочки демонстрируют существенно различные, а иногда противоположные результаты

(Корнев А. Н., Молчанов А. И., 1990, KornevA. N., MolchanovA. I.. 1996).

В лонгитюдном исследовании группы ученых из исследовательского центpa в

Сан-Диего проводилось нейропсихологическое исследование группы детей с перинатальным очаговым поражением головного мозга. Локализация поражения верифицировалась посредством СТ или MRT. У детей с левополушарным поражением головного мозга дефицит речевых функций был слабо выражен. По степени выраженности эти симптомы значительно уступали тому, что описывается у детей с SLI. К 5—6 годам эти недостатки у многих детей компенсировались (Stiles J., Bates E. A., Thai D., Trauner D., Reilly J., 1998). D. M. Aram и J. A. Eisele (1994), исследуя детей с ранними локальными поражениями коры левого полушария, пришли к выводу, что клинически отчетливо выраженная речевая патология наблюдается только в тех случаях,

когда одновременно имеется повреждение подкорковых структур.

Таким образом, очевидно, что вышеприведенные данные достаточно про-

тиворечивы и не дают однозначного ответа на вопрос, может ли раннее по-

408

вреждение левого полушария быть главной и единственной причиной недо-

развития речи у детей.

Приведенные выше соображения и клинические наблюдения склоняют нас к выводу, что в случае резидуальных поражений топический диагноз в букваль-

ном смысле этого слова вряд ли возможен. Закономерности, полученные при изучении очаговых поражений головного мозга взрослых, неправомерно ис-

пользовать при нейропсихологической интерпретации детских расстройств

(Выготский Л. С, 1960, 1982). В детской психоневрологии встречается доста-

точно много фенокопий очаговых синдромов, описанных у взрослых больных.

Симптоматика может быть сходной, а церебральный субстрат иным. В качестве иллюстрации разницы в топико-диагностических решениях у детей и взрослых можно привести нарушение фонематического восприятия. У взрослых обычно это связано с поражением височных отделов левого полушария (Тонконогий И.

М., 1973,ЛурияА. Р., 1975). Удетейже, как упоминалось выше,

несформированность фонематического восприятия чаше возникает как след-

ствие системных влияний стойких нарушений звукопроизношения, дефектных артикуляторно-кинестетических образов на сенсорное звено речевого анализатора (Бельтюков В. И., 1977). В таком случае интерпретация этого фе-

номена у детей как фокального симптома, по-видимому, была бы ошибочной.

Другой пример — понимание логико-грамматических конструкций. У взрослых больных трудности в выполнении этого теста рассматриваются как свиде-

тельство поражения зоны ТРО левого полушария (Лурия А. Р., 1962, 1975). У де-

тей же (старше 7 лет), по нашим наблюдениям, подобные трудности очень часто возникают при интеллектуальной недостаточности (даже в легкой степени).

Таблица 9

Частота дизартрии у детей с право- и левосторонними гемипарезами

409

Клиническая группа |

|

Частота дизартрий |

|

детей |

|

|

|

Мальчики (423 |

чел) |

Девочки (307 чел) |

|

|

|

|

|

Правосторонний |

34 |

|

44 |

гемипарез |

|

|

|

|

|

|

|

Левосторонний |

21 |

|

50 |

гемипарез |

|

|

|

|

|

|

|

Все эти обстоятельства позволяют некоторым исследователям считать топический диагноз в детской нейропсихологии принципиально невозможным (Johnson M. Н., 1997). При всем том есть основания полагать,

что фундаментальные принципы функциональной организации головного мозга, основные виды высших корковых функций (зрительный гнозис,

слуховой гнозис, разные виды праксиса и т. п.), операциональное обеспечение отдельных видов деятельности, по-видимому, и в случаях дизонтогенеза остаются примерно теми же, что и норме, поскольку это базовые видовые характеристики мозга человека. С точки зрения нейропсихологического подхода у нас остается возможность синдромологического и функционального «факторного» (в терминологии А.

Р. Лурия) анализа симптоматики недоразвития речи. Нельзя не согласиться с мнением Т. В. Ахутиной, что «...основной, уверенно решаемой задачей ней-

ропсихологической диагностики детей является оценка состояния компонен-

тов функциональных систем, реализующих ВПФ, то есть функциональный диагноз» (Ахутина Т. В., 1998, с. 202-203). Для понимания механизмов и выбора коррекционных стратегий это имеет даже большее значение, чем топический диагноз. В качестве факторов можно рассматривать формы обработки информации (сукцессивный/симультанный) или виды операций программирования коммуникативно-речевой деятельности, которые вносят особое, специфическое качество, свойственное определенной функциональной системе или подсистеме мозга и языка. При таком анализе

410