меропроиятий, создании вокруг него спокойной обстановки, ком фортной по температуре и влажности, широкого использования свежего воздуха.

Общетерапевтические мероприятия включают назначение лекарственных средств, нормализующих процесс пищеварения, антигистаминных препаратов, витаминов и других средств. Вклю чение в комплекс лечения лекарственных средств, нормализую щих процесс пищеварения (абомин, панзинорм, панкреатин, фестал и др.) проводится после копрологического исследования фека лий, подтверждающего недостаточную активность ферментов, принимающих участие в пищеварении.

В ряде случаев хороший эффект наблюдается при назначении энтеросорбентов (активированный уголь, полифепан). Положи тельное действие оказывают курсы лечения бифидумбактерином и лактобактерином.

Детям с экссудативно-катарапьным диатезом показано назначе ние витаминов: B 6 - в дозе до 50-75 мг/сут., B 5 - до 100-150 мг/сут., B 1 5 - по 50-100 мг/сут., С - по 50-100 мг/сут., E - по 25-30 мг/сут.; при сухости кожи назначают витамин А по 1000 МЕ/кг/сут. (но не более 10 000 МЕ/сут.). Курсы витаминотерапии проводятся в тече ние 2-3-х недель.

Применяются курсы лечения антигистаминными препаратами (димедрол, супрастин, тавегил, пипольфен, фенкорол, перитол и др.) в возрастных дозах (курс лечения одним и тем же препаратом не должен превышать 10-14 дней).

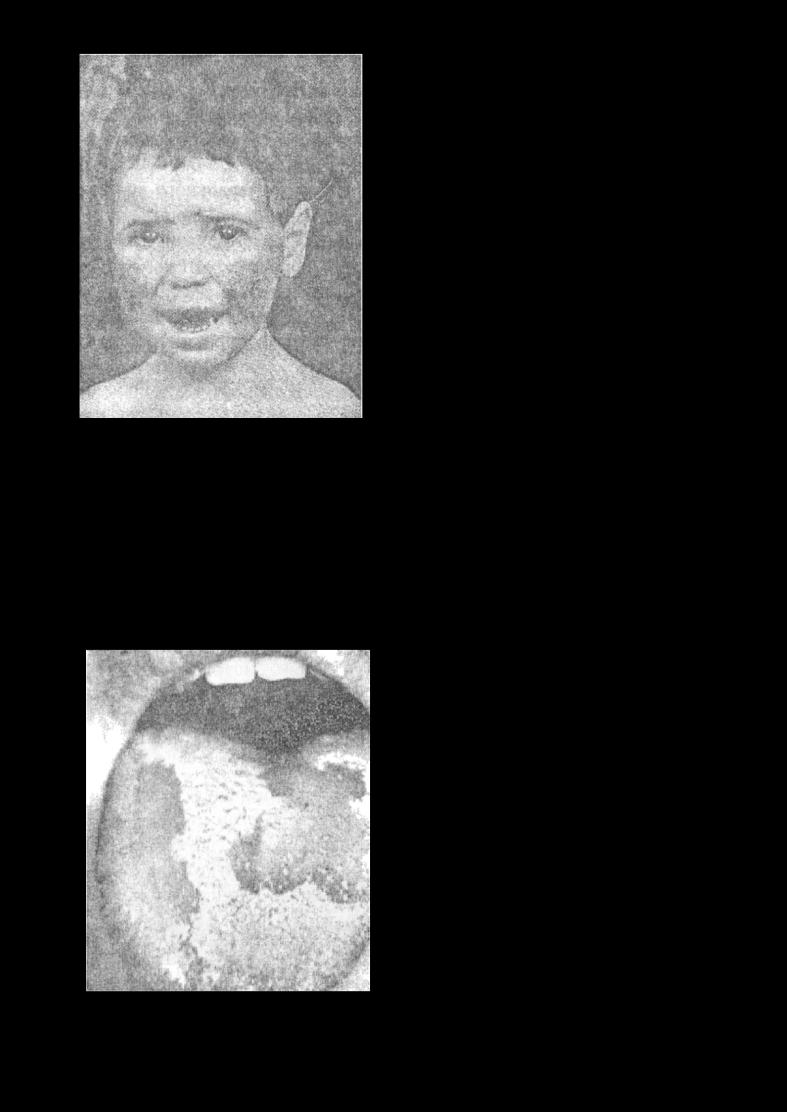

В лечении детской экземы используется широкий арсенал средств, включая как местнодействующие, так и средства общего действия.

Целью местного лечения является обеспечение противовос палительного, противозудного и противоотечного эффекта. При обильном мокнутии применяют примочки с 1% раствором амидо пирина, 1-2% раствором танина, 0,25% раствором сульфата цинка, отварами ромашки, подорожника, корня алтея. Имеются указания на хороший эффект дерматологических компрессов, которые, в отличие от примочек, не подсыхают.

При приготовлении компресса применяют те же растворы и отвары, которые используют для примочек. При инфицированной экземе целесообразно использовать компрессы с разведением фурацилина 1:5000, 10% раствором ихтиола. При выраженном мокнутии