3 курс / Патологическая физиология / Костная_патология_взрослых,_Зацепин_С_Т_

.pdfДоброкачественных опухолей было 147, злокачественных — 104, диспластических опухолеподобных процессов — 64. С поражением шейного отдела было 16,7 % больных, грудного — 16,5 %, поясничного — 18,8 %, крестцово-копчикового — 47,9 %.

Доброкачественные опухоли. Гигантоклеточные опухоли выявлены у 38 больных (из них оперировано 27); остеоид-остеомы — у 12 (оперированы 11); остеобластомы — у 5 (все больные оперированы); остеомы — у 3 человек (2 из них оперированы); паростальные остеомы — у 8 (все они оперированы); хондрома — у 4 (все оперированы); доброкачественные хордромы —

у28 (все оперированы); хондромиксоидная фиброма — у 1 (оперирован); десмопластическая фиброма — у 3 (все оперированы); сосудистые опухоли —

у17 (оперированы 6 больных); нейрогенные опухоли — неврилеммома, нейрофиброма — у 28 (оперированы 27 больных).

Злокачественные опухоли выявлены у 106 человек (33,2 %): опухоли шейного отдела — у 5, грудного — у 33, поясничного — у 25, крестцовокопчикового — у 43 больных. Остеогенная саркома обнаружена у 5 пациен-

тов (оперированы 3 человека); хондросаркома — у 24 (все оперированы); злокачественная хордома — у 33 (оперированы 25); фибросаркома — у 1 больного (оперирован); саркома Юинга — у 2 (оба оперированы); плазмоцитома — у 35 (оперированы 24); лимфогранулематоз — у 2 человек (оперирован 1); ангиосаркома — у 4 (оперирован 1 больной).

Опухолеподобные процессы в позвоночнике. Костно-хрящевые экзостозы выявлены у 13 больных (все они оперированы); аневризмальные кисты — у 20 (16 из них оперированы); фиброзная дисплазия — у 5 (2 человека оперированы); болезнь Педжета — у 13 (один пациент оперирован); эозинофильная гранулема — у 5 (двое оперированы), у 3 человек произошло спонтанное рассасывание).

Кроме того, у 2 пациентов были тератомы, одна из них озлокачествившаяся и превратившаяся в раковую опухоль, у 6 больных — эхинококкоз крестца и тазовых костей и у 1 больного — шейного отдела позвоночника.

Поскольку позвоночник поражается большим числом опухолей и другими заболеваниями, в том числе воспалительными и паразитарными (до недавнего времени диагноз ставили на основании клинической картины и рентгенограмм), то ошибок было много.

В необходимости тщательно разрабатывать диагностику опухолевых поражений позвоночника убедил меня следующий случай. Ко мне в 1967 г. обратилась студентка III курса медицинского института с рентгеновскими снимками позвоночника отца. По заключению 5 известных профессороврентгенологов, у него были обнаружены саркома, поразившая тело IX грудного позвонка, которое было разрушено, и патологический перелом. Я доверял диагнозу ведущих рентгенологов и не был готов к абластичному удалению позвонка, поэтому решил, что не могу помочь ее отцу. Она пришла ко мне через 3 года уже молодым врачом и сказала, что ее отец недавно умер, но не от саркомы позвоночника, а от миеломной болезни. «Я думаю, Вам об этом нужно знать», — сказала она.

После этого при наличии патологического процесса в позвоночнике мы стали придавать большее значение диагностике, используя биопсию, КТ, ЯМР, контрастную миелографию. Кроме того, мы провели большую работу совместно с профессором-гематологом Н.Е.Андреевой по комбинированному лечению больных с миеломной болезнью. Большое число таких больных, а также с поражением позвоночника, больных с лимфогранулематозом мы направили на консервативное лечение. Оказалось, что среди больных, обращающихся с поражением позвоночника, большой процент со-

591

Рис. 43.1. Пункционная биопсия тела позвонка производится под контролем рентгеноскопии или компьютерной томографии в положении больного на боку. Иглу вводят под углом 45° по наружному краю длинных мышц спины. В момент соприкосновения с поверхностью опухоли

удаляют мандрен, а стилет внедряют в опухолевую ткань.

ставляют пациенты с миеломной болезнью. Поэтому перед тем как оперировать больного с предпо-

лагаемой опухолью позвоночника, его необходимо тщательно и

всесторонне обследовать (рис 43.1).

Хирургическое лечение миеломной болезни находится в начале своего развития. Предстоит разработать и научно обосновать показания к оперативным вмешательствам, создать оптимальные способы операций при огромном

многообразии костных поражении, характеризующих это заболевание. Кроме драматических ситуаций,

связанных с компрессией спинного мозга или обширными опухолями длинных трубчатых костей, следует пытаться использовать пластические операции для профилактики и лечения компрессионных переломов тел позвонков с выраженным корешковым синдромом, применять остеосинтез и другие активные хирургические приемы для профилактики и лечения патологических переломов костей конечностей. Необходимо преодолеть кон-

серватизм хирургов при лечении экстрадуральных опухолевых метастазов плазмоцитомы без поражения позвоночника.

Отдельной, пока не решенной проблемой являются опухоли тела подвздошной кости с уменьшением прочности или разрушением дна вертлужной впадины, опухоли крестцово-подвздошного сочленения, лонных и седалищных костей. Нет сомнения, что совместные усилия гематологов и хирургов в этом направлении приведут к значительному улучшению лечебной помощи самому тяжелому контингенту больных миеломной болезнью. В настоящее время при подтверждении диагноза миеломной болезни и возможности оперативного удаления очага, где может произойти перелом

мы ставили показания к оперативному лечению после тщательного обследования больного.

43.2. Диагностика опухолей позвоночника

Диагностика патологических процессов позвоночника чрезвычайно сложна. Необходимо провести полное клиническое обследование больного чтобы исключить поражение позвоночника туберкулезом, миеломой лимфогранулематозом, метастазами рака и установить, какой опухолью — пер-

592

вичной доброкачественной или злокачественной — поражен позвонок (реже позвонки). При этом наряду с классическим рентгенологическим используют все современные методы исследования.

Работа должна проходить в тесном контакте с морфологами, биохимиками, терапевтами, врачами-лаборантами. Мы успешно трудились в содружестве с М.К.Климовой и А.К.Морозовым.

А.К.Морозовым (1987) были разработаны и апробированы новые диагностические критерии, основанные на данных КТ, МРТ при остеоидной остеоме, остеобластоме, гигантоклеточной опухоли, нейрогенных опухолях, хордоме, эозинофильной гранулеме. Обоснованы показания к специальным лучевым методам: КТ, МРТ, ангиографии, радионуклидным исследованиям, дана их характеристика, оценены диагностические возможности в распознавании нозологической формы опухоли.

Доказано, что КТ является методом выбора в диагностике костно-де- структивных изменений позвоночника, а МРТ — в выявлении причин неврологических осложнений при экстрадуральных опухолях.

Разработаны критерии дифференциальной диагностики первичных опухолей и опухолеподобных заболеваний с вторичными опухолями, воспалительными и другими заболеваниями позвоночника у детей и взрослых. А.К.Морозовым разработан новый «способ определения очага поражения в позвоночнике и устройство для его осуществления» — новая методика пункционной биопсии под контролем КТ [приоритет заявки № 97 105140/14 (005346) от 01.04.97 г.].

Достоверность результатов подтверждена всесторонним клинико-рент- генологическим обследованием больных (стандартная рентгенография, КТ с контрастным усилением и без него, МРТ, биопсия) с высоким процентом подтвержденных морфологическим исследованием диагнозов: первичные опухоли и опухолеподобные заболевания позвоночника — 91,6 %; заболевания, выявленные в процессе дифференциальной диагностики, — 98,7 %. Все это свидетельствует о надежности полученных А.К.Морозовым диагностических клинико-рентгенологических симптомов.

43.3. Операции на шейном отделе позвоночника

Оперативное лечение при локализации опухолей в шейном отделе позвоночника представляет много трудностей. Пожалуй, наибольшее количество оперативных доступов предложено именно для шейного отдела, особенно к I и II шейным позвонкам.

A.A.Patil (1989) подчеркивает, что трансоральный доступ к атлантоаксиальной области — хорошо известный и давно применяемый способ — предложен в 1951 г. Scovilla и Sherman, но его лучше выполнять под контролем компьютерной томографии. N.Lorenzo (1989) через этот доступ (разрез 5 см) удалял патологические ткани до появления твердой мозговой оболочки, используя для фиксации задний спондилодез.

По опыту B.George (1989), большими преимуществами обладают боковой и переднебоковой доступы, поскольку позволяют подойти к суставным и боковым отросткам, позвоночной и сонной артериям, нервным корешкам. Этот доступ был использован им у 14 больных; у одного пациента он выполнил сосудистый анастомоз между позвоночной и сонной артериями. Перевязка позвоночной артерии, даже левой, нежелательна, правой —

593

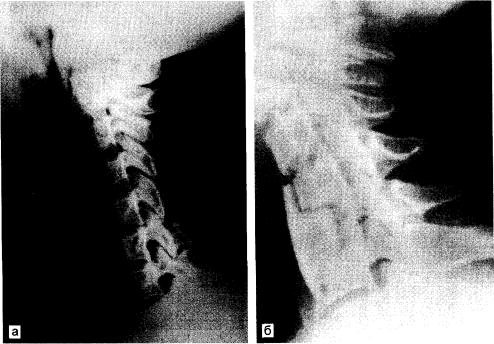

Рис. 43.2. Гигантоклеточная опухоль I и II шейных позвонков.

а — деструкция зубовидного отростка и тела II и передней дужки I позвонков. Смещение I шейного позвонка кпереди; б, в — вытяжение за череп с помощью дуги, которая крепилась к П-образной скобе, упирающейся в надплечья и фиксируемой гипсовым полукорсетом (до появления ГАЛЛО-аппаратов); г — после проведенного лучевого лечения — значительное уплотнение ткани гигантоклеточной опухоли на месте разрушенных позвонков, подвывих устранен.

594

Рис. 43.2. Продолжение.

д — произведена операция окципитоспондилодеза с помощью П-образного аллотрансплантата, взятого из гребня подвздошной кости, фиксированного к чешуе затылочной кости и нижележащим шейным позвонкам проволочными швами.

опасна, поэтому или делают анастомоз верхнего конца позвоночной артерии с внутренней сонной, или вместо иссеченного участка позвоночной артерии осуществляют венозную вставку.

Оперативное удаление опухолей I шейного позвонка — очень сложное вмешательство; если имеется поражение всего позвонка, нужно обладать большим опытом его удаления. Проще удалить какое-либо локальное поражение I позвонка.

N.Tsuzuki и др. (1991) предложили заднелатеральный доступ к I и II позвонкам. Ряд авторов представили описание больных с экзостозами I шейного позвонка. Известен ряд до-

ступов к I и II позвонкам, но для их описания необходимо тщательное исследование.

Мы наблюдали 3 больных с поражением I шейного позвонка. Первый больной был стационирован нами с гигантоклеточной опухолью, разрушившей весь позвонок с подвывихом II позвонка в довольно тяжелом состоянии. Поскольку в то время у нас не было еще Галло-аппаратов, мы взяли дугу для вытяжения за череп, которую подвижно фиксировали к металлической конструкции и гипсовому корсету (рис. 43.2). Нам удалось устранить подвывих и патологический изгиб шейного отдела вперед. Провели курс лучевой терапии, в результате которого наступило обызвествление опухолевых масс. Была снята система для фиксации и репозиции, а также

выполнен задний затылочно-шейный спондилодез П-образным трансплантатом. Больной практически здоров в течение 22 лет.

Вторая больная с гигантоклеточной опухолью была направлена к нам коллегой, который оперировал ее 3 года назад; в связи с рецидивом или, возможно, заметным продолженным ростом он направил пациентку на лучевую терапию, которая, однако, не остановила прогрессировавшего роста опухоли. Мы не нашли возможным и показанным повторно оперировать больную, так как рецидив по размерам превышал размеры нормального I

позвонка. Нам казалось маловероятным найти и выделить из опухолевых масс обе позвоночные артерии, не повредив их.

Мы не имеем собственного опыта удаления I шейного позвонка при его тотальном поражении, поэтому не освещаем этой сложной проблемы.

У третьего больного — мужчины 27 лет — зафиксировано «самопроизвольное исчезновение» части затылочной кости, I, II и III шейных позвонков. Больной постоянно носил головодержатель; когда его снимали, удерживал голову руками. Реакции спинного мозга выявлялись, но тетрапарез

595

Рис. 43.3. Анастомоз проксимального конца позвоночной артерии с внутрен-

ней сонной артерией.

не наступил, так как в результате рассасывания трех верхних шейных позвонков диаметр канала, где находился спинной мозг, увеличился.

Мы наблюдали только одного больного с паростальной опухолью передней поверхности II шейного позвонка, которую удалось удалить

долотом из переднебокового доступа.

Т. Fujita и др. (1999) сообщили об удалении блоком среднешейного

позвонка, пораженного хордомой. После перевязки позвоночной артерии из переднего доступа они спе-

циально изготовленной Т-образной пилой перепилили корни дужек и блоком удалили пораженный участок. В грудопоясничных отделах авторы применили обычную Т-образную пилу. Главный принцип, по их мнению, — удалять злокачественные опухоли, где бы они ни располагались, единым блоком.

В 1974 г. нам внезапно пришлось удалять хордому, располагавшуюся кпереди от левых поперечных отростков III, IV, V шейных позвонков; ее размеры — 7,5 х 2,5 х 3 см. Осторожно удаляя опухоль, мы увидели, что 3 поперечных отростка частично разрушены, но кровотечения из левой позвоночной артерии не последовало. Очевидно, под влиянием медленно растущей опухоли наступила облитерация сосудов. Опухоль нигде не была повреждена, и больной был счастлив, что прекратились жгучие постоянные боли. Но, к сожалению, через 1,5 мес боли возобновились, что подтверждает необходимость удаления блоком той части позвонков, где располагается

опухоль, иссекая при этом, а затем выполняя венозную пластику позвоночной артерии или анастомоз с внутренней сонной артерией (рис. 43.3).

Несомненно широким и удобным является двусторонний переднелатеральный доступ для удаления опухолей верхнешейного отдела позвоночника [Lesoin F., 1989].

В многочисленных статьях авторы описывают свои клинические наблюдения. G.Guy и др. (1989) сообщили о 4 больных с остеоид-остеомами шейного отдела позвоночника. A.M.Wang и др. (1984) при КТ-исследовании обнаружили хордому этого отдела.

Нами оперирован передним доступом через тело шейного позвонка больной с остеобластомой, располагавшейся кпереди от спинного мозга.

Мы оперировали также 2 женщин 19 и 27 лет с гигантоклеточной опухолью, разрушившей III, IV, V шейные позвонки (рис. 43.4). Доступ в обоих случаях был передним слева. При удалении опухолевых масс из бокового отростка IV позвонка была повреждена позвоночная артерия, кровотечение было остановлено прошиванием по передней поверхности VII шейного позвонка, где артерия еще не вошла в канал. Для замещения дефекта впервые нами была применена Т-образная костная аутопластика, предложенная В.Н.Бурдыгиным. Обе больные живы, рецидива нет (рис. 43.5).

596

Рис. 43.4. Гигантоклеточная опухоль у больной 27 лет.

а — опухоль разрушила III, IV, V шейные позвонки. При удалении опухоли повреждена левая позвоночная артерия, кровотечение остановлено прошиванием мягких тканей по передней поверхности VII шейного позвонка, где артерия располагается внекостно; б — замещение дефекта методом костной пластики Т-образным трансплантатом по Бурдыгину; в — схематическое изображение костной пластики тел позвонков по Бурдыгину. Выздоровление. Срок наблюдения 25 лет; А, Б — Т-образный аутотрансплантат; В — костные трансплантаты.

Рано поставленный диагноз неврилеммомы переднего отдела тела VI шейного позвонка избавил больную от большой операции.

J.E.York и др. (1999) представили описание больного, оперированного по поводу опухоли Пенкоста, рака верхушки легкого с прорастанием верхнего отдела грудной стенки, I ребра и шейного позвонка.

Успехи хирургической техники, появление специальных инструментов для операций на позвоночнике сделали возможным хирургическое вмешательство в этой области. В Университете Техаса, раковом центре М.Д.Андерсона была разработана новая техника таких операций: производят заднебоковую торакотомию, верхушечную лобэктомию легкого, резекцию

грудной стенки, ламинэктомию, удаление позвонка, переднюю рекон-

струкцию позвоночного столба с помощью метилметакрилата, цемента и инструментальнойфиксациипозвоночника.

597

Рис. 43.5. Неврилеммома переднего отдела тела позвонка Сб у больной 27 лет.

а — хорошо видны деструкция и вздутие переднего отдела тела позвонка Сб. Задний отдел тела имеет нормальное строение; 6 — тщательно произведена резекция переднего пораженного отдела тела, задний его отдел, не пораженный опухолью, оставлен нетронутым. Дефект замещен Т-образным аутотрансплантатом по Бурдыгину, хорошо видны границы резекции и

трансплантата.

II Принцип одномоментного, единым блоком удаления опухолей остается

|| незыблемым и для операций на позвоночнике.

Такое революционное событие произошло в 1971 г., когда Bertil Stener сообщил, что он одномоментно удалил у 26-летней женщины хондросаркому вместе с VII грудным позвонком, а затем — единым блоком три позвонка (XI—XII грудные и I поясничный) по поводу гигантоклеточной опухоли, используя задний и передний доступы. Дефект в позвоночнике был замещен трансплантатом из двух болыиеберцовых костей. Автор особо подчеркивает, что важно укладывать больного по способу Relton и Hall, предложенному ими в 1967 г. При положении лицом вниз опора должна осущест-

вляться на грудную клетку и таз, чтобы не было затруднено кровообращение в нижней полой вене и чтобы снижалось кровотечение из позвоночных

и паравертебральных вен.

Несколько работ было опубликовано R.Roy-Camille (1981). Являясь сторонником тотального удаления позвонков из одного заднего доступа, он предложил пластины для фиксации, которые фиксируются 4 винтами через дужки выше- и нижележащих позвонков, позволяют обойти и мобилизовать тело и опухоль внеплеврально, мобилизовав сосуды и органы заднего средостения. В послеоперационном периоде возможна лучевая и химиотерапия.

598

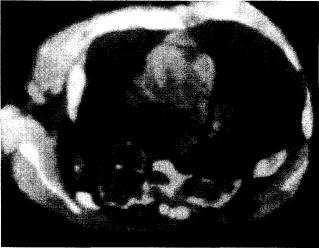

Рис. 43.6. Полиоссальная форма фиброзной дисплазии с поражением V, VI, VII грудных позвонков и ребер. На КТ — резкое вздутие и деформация соответствующих ребер. Обширное поражение тела VI позвонка, деформация спинномозгового канала. Паравертебрально сформировалось фиброзное опухолевидное образование, обладающее автономным ростом, более мягкой консистенции, чем пораженные отделы позвоночника и ребер.

Затем появилась методика транспедикулярной фиксации — наиболее надежной в наше время. Эта методика позволяет рано поднимать больных

на ноги при хорошем замещении тела (тел) позвонков ауто-, аллокостями, металлическими конструкциями или фиксаторами, изготовленными из разных материалов. Например, система А.И.Проценко, выполненная из титана, позволяет очень прочно фиксировать позвоночник и в кратчайшие сроки поднимать больных. Наложение этих пластин кажется трудным, но после нескольких операций осуществляется легко.

В последние годы удаляют пораженные позвонки единым блоком многие хирурги в России, Белоруссии, Украине [Сава и др., 1970; Корж А.А., Зацепин С.Т., 1981; Воронович И.Р., Бурдыгин В.Н., Продан А.И. и др.,

1991; Szava J. et al., |

1959; B.Stenar et al, 1969; Hamndi F.A., 1969; B.Stenar B. |

|

et al., 1971; Vlahovitsh B. et al., 1974; |

Larson S.E., 1979; Roy-Camille R. et al., |

|

1981; Ma V.Z. et al., |

1981; Tomita K., |

1994, и др.]. |

Оперативные вмешательства на грудных и поясничных позвонках широко описаны в литературе, и мы не будем на них останавливаться. Скажем лишь, что рекомендуемый доступ к телу I, II позвонков с рассечением грудины бывает трудным и недостаточным, так как хирург встречается с крупными сосудами.

Необычное поражение ребер с полиоссальной фиброзной дисплазией и грудных позвонков мы встретили у одной больной в грудном отделе. Не-

смотря на повторные операции, фиброзная ткань продолжала разрастаться (рис. 43.6).

К нам был направлен больной с рецидивом хондросаркомы, возникшей в переднем отделе II поясничного позвонка. Мы также через брюшную полость удалили большую опухоль (рис. 43.7), при этом пришлось тупо отделять кишечные петли, концы нижней полой вены, перевязанной во время первой операции, но, к сожалению, через 1,5 года больной вернулся к нам с рецидивом опухоли еще большего размера.

У больного 24 лет клинико-рентгенологически был поставлен диагноз саркомы передней поверхности III поясничного позвонка. Из двух внебрюшинных разрезов были мобилизованы аорта и нижняя полая вена, долотом абластично удалено образование, а дефект замещен аутотрансплантатом. Образовался хороший передний

599

Рис. 43.7. Рецидив хондросаркомы II поясничного позвонка.

а — венозная фаза ангиографии: нижняя полая вена отсутствует, видны массивные коллате-

рали справа и слева, окружающие рецидивный очаг опухоли; б — пальпаторно рецидив опухоли больших размеров (контуры отмечены).

спондилодез, причем это образование оказалось единственным очагом фиброзной дисплазии (рис. 43.8).

У больной 39 лет рецидив гигантоклеточной опухоли позвонка L2 был удален из заднего доступа: костная пластика, боковой спондилодез (рис. 43.9; 43.10).

P.Laffargua и др. (1997) сообщили о больном, которому из переднего и заднего доступов в два этапа были удалены позвонок L3, пораженный гигантоклеточной опухолью, тело и дужка; прошло 3,5 года, рецидива нет.

600