3 курс / Патологическая анатомия / СтруковСеровПатологическая_анатомия_2015

.pdf370 |

Частная патологическая анатомия |

(инфекции, интоксикации, артериальная гипертензия), ведущие к артерииту, плазматическому пропитыванию, тромбозу, склерозу стенки артерий, что облегчает возникновение атеросклероза. Избирательное значение при этом имеют пристеночные и интрамуральные тромбы, на которых «строится» атеросклеротическая бляшка (тромбогенная теория Рокитанского– Дьюгеда). Некоторые исследователи придают основное значение в развитии атеросклероза возрастным изменениям артериальной стенки и рассматривают атеросклероз как проблему возраста — геронтологическую проблему. Эту концепцию не разделяют большинство патологов.

Роль наследственных факторов в атеросклерозе доказана (например, атеросклероз у молодых людей при семейной гиперлипопротеидемии, отсутствии апорецепторов). Существуют данные о роли этнических факторов в его развитии.

Таким образом, атеросклероз — полиэтиологическое заболевание, возникновение и развитие которого связаны с влиянием экзогенных и эндогенных факторов.

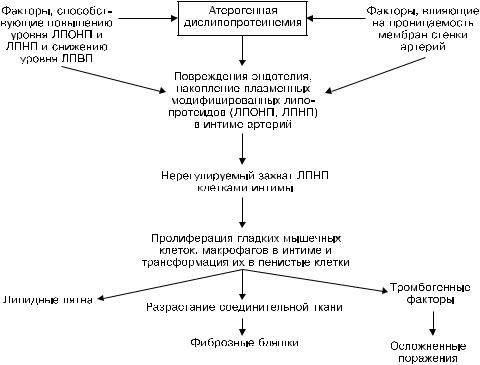

Патогенез атеросклероза учитывает все факторы, которые способствуют его развитию, ведут к атерогенной липопротеидемии и повышению проницаемости стенки артерий. С ними связаны в дальнейшем:

–повреждение эндотелия артерий;

–накопление плазменных модифицированных липопротеидов (ЛПОНП, ЛПНП) в интиме;

–нерегулируемый захват атерогенных липопротеидов клетками интимы;

–пролиферация в ней гладкомышечных клеток и макрофагов с последующей трансформацией в пенистые, или ксантомные, клетки (от греч. xanthos — желтый), которые причастны к развитию всех атеросклеротических изменений (рис. 12-6).

Патологическая анатомия и морфогенез. Сущность процесса хорошо отражает термин «атеросклероз»: athere — кашицеобразный жиробелковый детрит, появляющийся в интиме артерий, и sclerosis — очаговое разрастание соединительной ткани, что приводит к формированию атеросклеротической бляшки, суживающей просвет сосуда. Обычно поражены артерии эластического и мышечно-эластического типа, т.е. артерии крупного и среднего калибра, значительно реже — мелкие артерии мышечного типа.

Атеросклеротический процесс проходит определенные стадии (фазы), которые имеют макро- и микроскопическую характеристику (морфогенез атеросклероза).

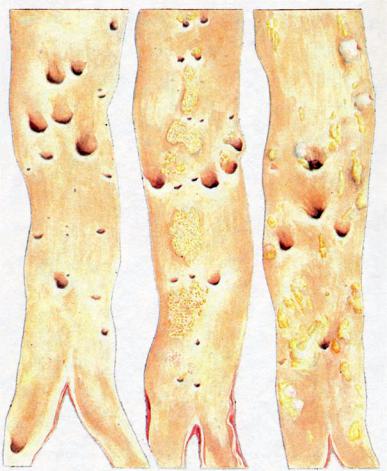

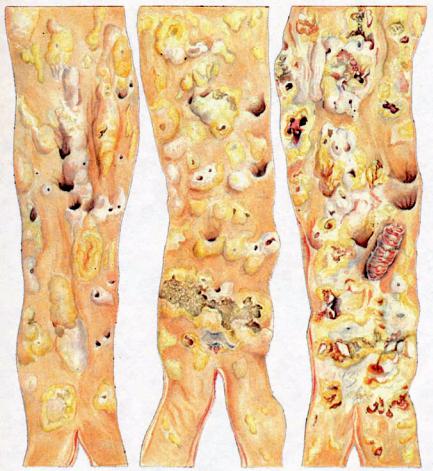

При макроскопическом исследовании различают следующие виды атеросклеротических изменений, отражающих динамику процесса (рис. 12-7, 12-8): жировые пятна или полоски; фиброзные бляшки; осложненные поражения — фиброзные бляшки с изъязвлением, кровоизлияниями и наложениями тромботических масс; кальциноз, или атерокальциноз.

Жировые пятна или полоски — участки желтого или желто-серого цвета (пятна), которые иногда сливаются и образуют полоски, но не возвышаются над поверхностью интимы. Они содержат липиды, выявляемые при тотальной окраске сосуда красителями на жиры, например, суданом III. Сначала

Глава 12. Болезни сердечно-сосудистой системы |

371 |

Рис. 12-6. Схема патогенеза атеросклероза

жировые пятна и полоски появляются на задней стенке аорты и у места отхождения ее ветвей, позже — в крупных артериях.

Липидные пятна в аорте обнаруживают у 50% детей в возрасте до 1 года. В юношеском возрасте липидоз усиливается, жировые пятна появляются не только в аорте, но и в венечных артериях сердца. С возрастом изменения, характерные для физиологического раннего липидоза, часто исчезают, не приводя к дальнейшим атеросклеротическим изменениям.

Фиброзные бляшки — плотные, овальные или круглые, белые или беложелтые образования, содержащие липиды и возвышающиеся над поверхностью интимы. Часто они сливаются между собой, придают внутренней поверхности сосуда бугристый вид и резко суживают его просвет — стенозирующий атеросклероз. Наиболее часто фиброзные бляшки находят в брюшной аорте, в отходящих от аорты ветвях, в артериях сердца, мозга, почек, нижних конечностей, сонных артериях. Часто поражены те участки сосудов, которые испытывают гемодинамическое (механическое) воздействие, — в ветвлениях и изгибах артерий, на стенке, которая имеет жесткую опору.

Осложненные поражения возникают, если в толще бляшки преобладает распад жиробелковых комплексов и образуется детрит, напоминающий содержимое ретенционной кисты сальной железы (атеромы), — атероматоз-

372 |

Частная патологическая анатомия |

а |

|

б |

|

в |

|

|

|

|

|

Рис. 12-7. Атеросклеротические изменения: а — нормальная аорта; б — жировые пятна и полоски; в — фиброзные бляшки и жировые пятна

ные изменения. Их прогрессирование ведет к деструкции покрышки бляшки, ее изъязвлению — атероматозной язве, кровоизлияниям в толщу бляшки — интрамуральной гематоме, и тромботическим наложениям на месте изъязвления бляшки. Осложненные поражения приводят к острой закупорке артерии тромбом и к инфаркту, эмболии тромботическими и атероматозными массами. В месте его изъязвления образуются аневризма сосуда и кровотечение при перфорации стенки сосуда в месте атероматозной язвы.

Кальциноз, или атерокальциноз, — завершающая фаза атеросклероза, характеризуемая отложением солей кальция в фиброзные бляшки, т.е. их обызвествлением. Бляшки приобретают каменистую плотность (петрификацию), стенка сосуда в месте петрификации резко деформирована.

Глава 12. Болезни сердечно-сосудистой системы |

373 |

а |

|

б |

|

в |

|

|

|

|

|

Рис. 12-8. Атеросклеротические изменения: а — фиброзные бляшки; б — фиброзные бляшки с изъязвлениями и без них, жировые пятна; в — фиброзные бляшки с изъязвлением (язвенный атероматоз) и пристеночным тромбом

Нередко в одном сосуде сочетаются разные атеросклеротические изменения. Например, в аорте видны одновременно жировые пятна и полосы, фиброзные бляшки, атероматозные язвы с тромбами и участки атерокальциноза. Это свидетельствует о волнообразности течения атеросклероза.

Микроскопическое исследование уточняет и дополняет характер и последовательность свойственных атеросклерозу изменений. На основании его результатов выделены следующие стадии морфогенеза атеросклероза: долипидная, липоидоз, липосклероз, атероматоз, изъязвление, атерокальциноз (рис. 12-9, 12-10).

374 |

Частная патологическая анатомия |

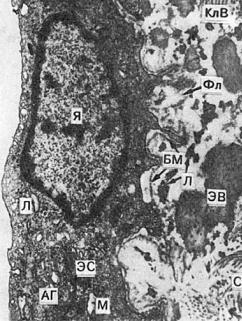

Долипидная стадия характеризуется изменениями, отражающими общие нарушения метаболизма при атеросклерозе (гиперхолестеринемия, гиперлипопротеидемия, накопление грубодисперсных белков и мукоидных веществ в плазме крови, повышение активности гиалуронидазы и т.д.) и «травму» интимы продуктами нарушенного метаболизма. К этим изменениям относятся:

–повышение проницаемости эндотелия и мембран интимы, которое ведет к накоплению во внутренней оболочке белков плазмы, фибриногена (фибрина) и образованию плоских пристеночных тромбов;

–накопление кислых гликозаминогликанов в интиме, с которым связаны мукоидный отек внутренней оболочки и создание благоприятных условий для фиксации в ней липопротеидов очень низкой и низкой плотности, холестерина, белков (см. рис. 12-9);

–деструкция эндотелия, базальных мембран интимы, эластических и коллагеновых волокон, способствующая еще большему повышению проницаемости интимы для продуктов нарушенного обмена и пролиферации гладкомышечных клеток.

Продолжительность долипидной стадии определяется возможностью липолитических и протеолитических (фибринолитических) ферментов интимы очищать ее от засорения продуктами нарушенного метаболизма. Как правило, активность ферментов интимы в долипидной стадии повышена, их истощение знаменует начало стадии липоидоза.

Стадия липоидоза — очаговая инфильтрация интимы, особенно поверхностных ее отделов, липидами (холестерином), липопротеидами, белками

Рис. 12-9. Долипидные изменения интимы аорты при атеросклерозе. В эндотелиальной клетке увеличивается зона комплекса Гольджи (АГ), более выражена эндоплазматическая сеть (ЭС), в которой появляется плотный материал — липиды (Л); базальная мембрана (БМ) несколько разрыхлена, за базальной мембраной среди коллагеновых (КлВ) и эластических (ЭВ) волокон — фибриллярные отложения (Фл) белков и липидов, Я — ядро, ×23 000 (по Гиру)

Глава 12. Болезни сердечно-сосудистой системы |

375 |

а |

|

б |

|

|

|

в |

|

б |

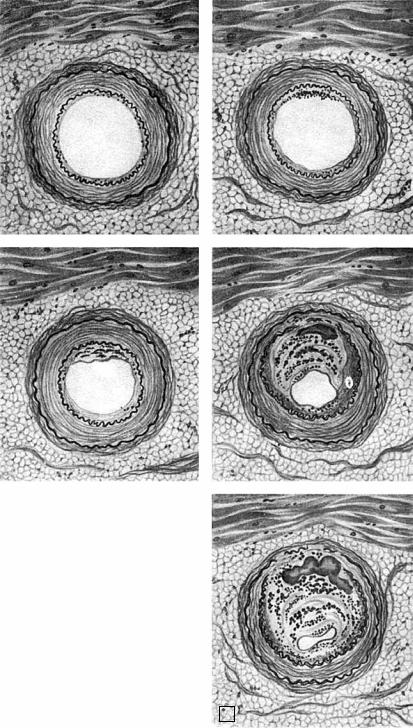

Рис. 12-10. Стадии |

морфогенеза |

|

|

атеросклероза: а — |

нормальная |

|

|

артерия; б — липоидоз; в — липо- |

|

||

склероз; г — атероматоз; д — атеро- |

|

||

кальциноз, стеноз просвета арте- |

|

||

б |

|||

рии |

|

||

|

|

||

|

|

||

376 |

Частная патологическая анатомия |

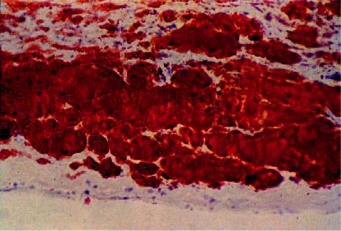

Рис. 12-11. Липоидоз. Во внутренних отделах интимы видны скопления липидов (черного цвета)

(рис. 12-11), которая ведет к образованию жировых пятен и полос. Липиды диффузно пропитывают интиму и накапливаются в гладкомышечных клетках и макрофагах — пенистые, или ксантомные, клетки. В эндотелии тоже появляются липидные включения, что свидетельствует об инфильтрации интимы липидами плазмы крови. Отчетливо выражены набухание и деструкция эластических мембран.

Липосклероз — разрастание молодых соединительнотканных элементов интимы в участках отложения и распада липидов и белков, разрушение эластических и аргирофильных мембран. Очаговое разрастание в интиме молодой соединительной ткани и ее последующее созревание ведут к формированию фиброзной бляшки (рис. 12-12), в которой появляются тонкостенные сосуды, связанные с vasa vasorum. Существует точка зрения о связи формирования фиброзной бляшки с пролиферацией гладкомышечных клеток, возникающей в ответ на повреждение эндотелия и эластических волокон артерий.

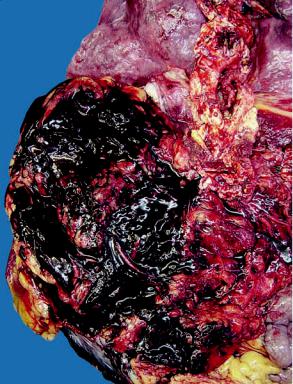

При атероматозе липидные массы, составляющие центральную часть бляшки, и прилежащие коллагеновые и эластические волокна распадаются (рис. 12-13). При этом образуется мелкозернистая аморфная масса, в которой обнаруживают кристаллы холестерина и жирных кислот, обрывки эластических и коллагеновых волокон, капельки нейтральных жиров, — атероматозный детрит. В краях, у основания бляшки, появляются много новообразованных сосудов, врастающих из vasa vasorum, ксантомные клетки, лимфоциты, плазматические клетки. Атероматозные массы отграничены от просвета сосуда слоем зрелой, иногда гиалинизированной соединительной ткани — покрышкой бляшки. В связи с атероматозным распадом гладких мышечных волокон сред-

Глава 12. Болезни сердечно-сосудистой системы |

377 |

Рис. 12-12. Липосклероз. Просвет венечной артерии сердца сужен фиброзной бляшкой

Рис. 12-13. Атероматоз. В толще бляшки — атероматозный детрит, кристаллы холестерина, известь (слева)

378 |

Частная патологическая анатомия |

ней оболочки бляшка погружается довольно глубоко, достигая иногда адвентиции.

Атероматоз — начало осложненных поражений. При прогрессировании атероматоза в связи с разрушением новообразованных сосудов происходит кровоизлияние в толщу бляшки (интрамуральная гематома), покрышка бляшки разрывается. Наступает стадия изъязвления — образования атероматозной язвы. Края ее подрыты, неровные, дно образовано мышечным, а иногда наружным слоем стенки сосуда. Дефект интимы очень часто покрыт тромботическими наложениями, причем тромб может быть пристеночным и обтурирующим.

Атерокальциноз — завершающая стадия морфогенеза атеросклероза, несмотря на то, что отложение извести начинается уже в стадии атероматоза и даже липосклероза. Известь откладывается в атероматозные массы, фиброзную ткань, межуточное вещество между эластическими волокнами. При значительных отложениях извести в покрышке бляшки образуются плотные и ломкие пластинки. Обызвествлению бляшек способствует эластолиз. В связи с деструкцией эластических мембран происходит накопление аспарагиновой и глутаминовой кислот. Ионы кальция связываются с их свободными карбоксильными группами и осаждаются в виде фосфата кальция.

Морфогенез атеросклероза в значительной мере определяет выделение клинических периодов и стадий болезни.

Морфологическое обоснование получило и волнообразное течение атеросклероза, складываемое из чередования фаз прогрессирования (активной фазы), стабилизации (неактивной фазы) и регрессирования. Прогрессирование атеросклероза характеризуется морфологией липоидоза, который наслаивается на старые изменения (липосклероз, атероматоз, атерокальциноз) и ведет к развитию осложненных поражений (атероматоза, кровоизлияний в толще бляшки, тромбоза). Следствием развивающейся острой ишемии органов и тканей являются инфаркт, гангрена, кровоизлияния. При регрессировании атеросклероза происходят макрофагальная резорбция и вымывание липидов из бляшек, разрастание соединительной ткани. Хроническая ишемия органов и тканей усиливается, что ведет к дистрофии и атрофии паренхиматозных элементов, нарастанию склероза интерстиция.

Клинико-морфологические формы

В зависимости от преимущественной локализации атеросклероза в сосудистом бассейне, его осложнений и исходов выделяют его клинико-анато- мические формы:

–атеросклероз аорты;

–атеросклероз венечных артерий сердца (сердечная форма, ИБС);

–атеросклероз артерий головного мозга (мозговая форма, цереброваскулярные заболевания);

–атеросклероз артерий почек (почечная форма);

Глава 12. Болезни сердечно-сосудистой системы |

379 |

–атеросклероз артерий кишечника (кишечная форма);

–атеросклероз артерий нижних конечностей.

При каждой из форм происходят двоякие изменения. Медленное атеросклеротическое сужение питающей артерии и хроническая недостаточность кровообращения приводят к ишемическим изменениям — дистрофии и атрофии паренхимы, диффузному или мелкоочаговому склерозу стромы. При острой окклюзии питающей артерии и острой недостаточности кровоснабжения возникают изменения другого рода. Эти катастрофические изменения имеют некротический характер и проявляются инфарктом миокарда (ИМ), гангреной, инсультом. Они возникают обычно при прогрессирующем атеросклерозе.

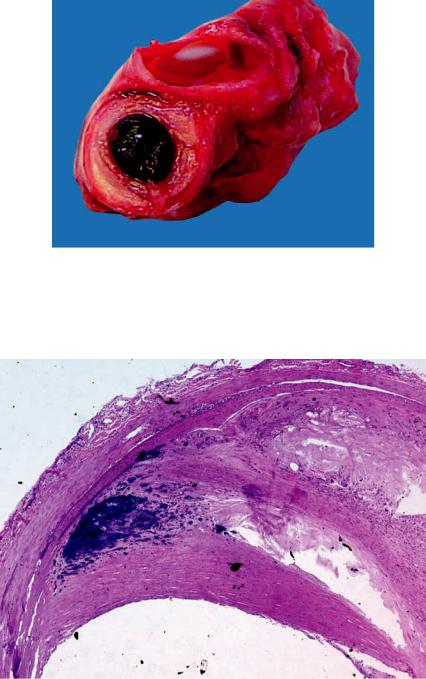

Атеросклероз аорты — наиболее часто встречающаяся форма. Значительнее он выражен в брюшном отделе и характеризуется обычно атероматозом, изъязвлениями, атерокальцинозом. В связи с этим атеросклероз аорты часто осложняется тромбозом, тромбоэмболией и эмболией атероматозными массами с развитием инфаркта (например, почки) и гангрены (например, кишечника, нижней конечности). Нередко на почве атеросклероза образуется аневризма аорты (рис. 12-14) — выбухание стенки в месте ее поражения,

Рис. 12-14. Атеросклеротическая аневризма брюшной аорты, заполненная тромбами