- •Глава 1

- •Направленная чувствительность

- •Глава 2

- •Теории кожной чувствительности

- •Глава 3

- •Краткие анатомические сведения

- •Вестибуло-вегетативные рефлексы

- •Раздел II

- •Глава 4

- •Общая характеристика слуха

- •Задние бугры четверохолмия

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •13 15 1719 2123 25 27 Номер фильтра

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Лис/те илуршат

- •Раздел III

- •Роль обоняния в жизни животных

- •Глава 15

- •Раздел I. Общая физиология рецепторов. Кожная чувствительность. Вестибулярная система

- •Глава 1. Общая физиология рецепторов (о. Б. Ильинский) . . 5

- •Глава 2. Физиология кожной чувствительности (о. Б. Ильинский) 30 Морфология нервных окончаний кожи 30

- •Глава 3. Вестибулярная система (в. А. Кисляков, м. М. Левашов,

- •Глава 12. Пространственный слух (я. А. Альтман, н. А. Дубровский) ............................ 398

- •Глава 13. Восприятие речи (л. А. Чистович, в. А. Кожевников). 427

- •Раздел III. Обоняние. Вкус

- •Глава 14. Обоняние 515

- •Глава 15. Вкус (в. Г. Кассиль) 562

- •Издательство «наука»

ВКУС

В

отличие от обонятельных вкусовые

рецепторы относят к контактным

хеморецепторам. Такая классификация

в применении к наземным животным не

встречает возражений, однако для

обитателей водной среды она достаточно

условна. Тем не менее при определенном

типе строения хеморецептора его относят

к вкусовому вне зависимости от того, с

воздушной или водной средой он

контактирует.

В

настоящей главе будут рассмотрены

вопросы, связанные с морфологией

вкусовых рецепторов, нейроанатомией

вкусового анализатора, зависимостью

вкусовых качеств от структуры ре-

цептируемых веществ, а также с данными

психофизиологических и электрофизиологических

исследований. Кроме того, будет обращено

особое внимание на теории вкусовой

рецепции и ее значение для формирования

поведенческих реакций.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ

И ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ВКУСОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ

Вкусовая

рецепция у позвоночных связана с

функционированием вкусовых почек,

или луковиц — специальных эпителиальных

образований круглой, овоидной или

колбовидной формы, расположенных

преимущественно в толще многослойного

эпителия языка. Длина их у разных видов

позвоночных колеблется от 27 до 115 мкм,

ширина — от 16 до 70 мкм (у человека

соответственно 60—80 и 70 мкм — см.:

Pfaffmann, 1959). Клетки вкусовых луковиц

проходят через всю толщу эпителия,

перпендикулярно к нему, достигая

базальными концами базальной мембраны,

а в апикальной части образуя вкусовой

канал, соединенный с ротовой полостью

через вкусовую пору. Вкусовая луковцца

включает 30—80 уплощенных, вытянутых

веретенообразных клеток, тесно

прилегающих друг к другу наподобие

долек апельсина.

Эпителиальные

структуры вкусовой луковицы тесно

связаны с нервными элементами. После

перерезки волокон, иннервирующих

вкусовую луковицу, наблюдается полная

ее дегенерация и 562Глава 15

исчезновение.

Регенерация нерва ведет к восстановлению

вкусовой луковицы (Guth, 1958; Iwayama, Nada, 1969;

Zalewski, 1969).

Взаимоотношения

клеток вкусовой луковицы с нервными

окончаниями весьма сложны и

недостаточно изучены. В соединительной

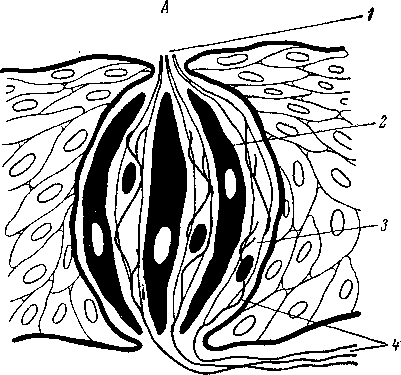

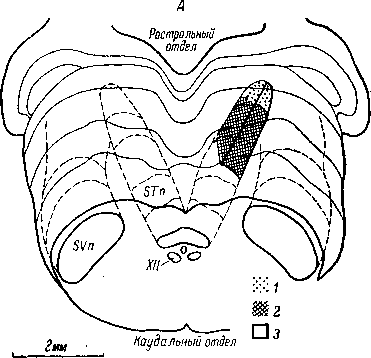

Рис.

231. Препараты вкусовых луковиц и

свя-

занных с ними нервных окончаний.

А

—

вкусовые клетки и опорные элементы

(по: Gor-

man, 1964); В

—

нервные волокна (чувствительные

клетки

не показаны) (по: Crozier, 1934). 1—

вкусовая

пора; 2

—

«опорная клетка»; з

—

«рецепторная клет-

ка»; 4

—

нервные волокна.

ткани

под каждой вкусовой луковицей расположено

субгеммаль- ное нервное сплетение (рис.

231), образуемое волокнами диаметром 1—6

мкм, которые в значительной части

сплетения теряют миелиновую оболочку

(Догель, 1897; Retzius, 1892; Юрьева, 1935; De Lorenzo,

1958, 1963). Немиелинизированные волокона

вступают во вкусовую луковицу, где

обнаружены нервные окончания меньшего

диаметра (0.05—0.5 мкм), образующие контакт

с одной клет

36*

563

кой,

и большего диаметра (0.5—1.0 мкм), образующие

контакт с двумя и более клетками.

Обнаружено, что с одной рецепторной

клеткой могут образовывать синаптическую

связь до 30 волокон (De Lorenzo, 1963). Вместе с

тем идентификация синаптических

контактов во вкусовой луковице

представляет известные трудности

(Iriki, 1960; R. G. Murray, A. Murray, 1960). Это обстоятельство

является одной из причин, не дающих

возможности прийти к единому мнению

относительно того, какие именно клетки

вкусовой луковицы несут рецепторную

функцию.

Еще

в прошлом веке в условиях световой

микроскопии были выделены так называемые

«рецепторные» и «опорные» клетки

вкусовой луковицы (Loven, 1868; Schwalbe,

1868). «Рецепторные» клетки (длина — 10—20

мкм, ширина — 3—4 мкм) окрашиваются

интенсивнее, чем «опорные», цитоплазма

их гранулирована. «Опорные» клетки

крупнее, форма их приближается к

цилиндрической, цитоплазма вакуолизирована.

Наличие клеток промежуточного типа

позволило многим авторам рассматривать

клетки с вакуолизированной цитоплазмой

не как опорные, а как дегенерирующие

рецепторные (Heidenhain, 1914; Parker, 1922; Kolmer,

1927; Engstrom, Rytzner, 1956; Trujillo-Cenoz, 1957; De

Lorenzo, 1960, 1963; R. G. Murray, A. Murray, 1960).

С

помощью ауторадиографии было показано,

что на периферии вкусовой луковицы

наблюдается интенсивное митотическое

деление и клетки сменяются молодыми

клетками, движущимися с периферии

луковицы к ее центру со скоростью 0.06

мкм в час (Beid- ler, 1963; Beidler, Smallman, 1965).

Оказалось, что вкусовая клетка — одна

из самых быстро сменяющихся в организме,

в среднем она живет 250 + 50 час. Опыты с

введением колхицина, блокирующего

митотическое деление в метафазе,

подтвердили быструю сменяемость клеток

вкусовой луковицы (Beidler et al., 1960; Beidler,

1963). Однако эти эксперименты не дали

окончательного ответа на вопрос о

возможности превращения «рецепторных»

клеток в «опорные». Этот спор не был

разрешен и электронномикроскопическими

исследованиями.

С

помощью электронной микроскопии было

обнаружено несколько типов клеток

вкусовой луковицы. Основное внимание

было обращено на «светлые» и «темные»

клетки, связанные с нервными

окончаниями. Однако отсутствие

достаточных данных о синаптических

контактах с обоими типами клеток не

позволило окончательно идентифицировать

какой-либо из них как вкусовой рецептор

(Farbman, 1967; R. G. Murray, A. Murray, 1967; Scalzi, 1967).

Большинство

авторов склоняется к предположению,

что «рецепторными» являются «темные»

клетки (De Lorenzo, 1958, 1960; Iriki, 1960;

Nemetschek-Gansler, Ferner, 1964; Farbman, 1965). Апикальные

концы «темных» клеток, доходящие до

вкусового канала, заканчиваются 30—40

микроворсинками длиной 1—2 мкм

564

и

шириной 0.1—0.2 мкм. Мембрана микроворсинки

тоньше, чем самой клетки (соответственно

90 и 120—130 А). Микроворсинки «светлых»

клеток не выходят в полость вкусового

канала. По мнению Фарбмана (Farbman,

1965), «темные» клетки являются

«рецепторными», тогда как метаболически

более активные «светлые» клетки несут

опорную функцию.

Маррей

и Маррей (R. G. Murray, A. Murray, 1967) привели

некоторые доказательства в пользу

того, что «рецепторными» являются

«светлые» клетки, хотя не исключалось,

что эта функция может быть присуща и

«темным». Однако в дальнейшем было

установлено, что имеются клетки III

типа, которые можно рассматривать

как «рецепторные», поскольку они имеют

с нервными окончаниями «классические»

синапсы (R. G. Murray et al., 1969). Клетки III типа

обнаружены у кролика, крысы и обезьяны

и составляют от 5 до 15% всех клеток

вкусовой луковицы. Предполагается,

что они ведут свое происхождение от

«темных» клеток, тогда как «светлые»

клетки развиваются самостоятельно.

Значительное

число исследований посвящено

гистохимической характеристике вкусовых

луковиц (см. обзор: Певзнер, 1969). Показано,

в частности, что бесструктурная

осмиофильная масса (очевидно, продукт

секреции клеток вкусовой луковицы),

заполняющая вкусовой канал, содержит

большое количество «суммарного»

белка и фосфатаз (Певзнер, 1964). Возможно,

что она служит адсорбентом для

рецептируемых веществ (R. G. Murray, A. Murray,

1960; Певзнер, 1964; Винников, 1966). В области

синапсов вкусовых луковиц обнаружена

высокая активность холинэстеразы

(Baradi, Bourne, 1959; Ellis, 1959; Gerebtzoff, 1959; Arvy, 1961;

El-Rakhawy, Bourne, 1961; Певзнер, 1962, 1964; Scalzi, 1966).

Установлено

также, что в клетках, описываемых как

«опорные», по сравнению с «вкусовыми»

клетками меньше нуклеиновых кислот,

«суммарного» белка, функциональных

групп белковых молекул, менее выражена

активность сукциндегидрогеназы и

фосфатаз, что можно рассматривать

как доказательство функциональной

неравнозначности указанных клеток

(см. обзор: Певзнер, 1969).

При

сравнительном исследовании вкусовой

рецепции установлено, что вкусовые

луковицы разных видов позвоночных

обнаруживают между собой большое

сходство. Вкусовые луковицы млекопитающих

тесно связаны со специальными

эпителиальными структурами — вкусовыми

сосочками — своеобразными барьерами

между раздражителем и рецептором.

Поступление раздражителя к рецептору

в известной мере зависит от различной

у разных видов животных глубины залегания

вкусовой луковицы в складках слизистой

ротовой полости. У человека вкусовые

луковицы расположены преимущественно

на дорсальной поверхности грибовидных,

желобках листовидных, канавках

желобоватых сосочков языка, а также

в значительно меньших количествах в

сли-

565

зйстой

нёба, глотки, Гортани, миндалин, нёбной

занавески. У взрослого человека 9—10

тысяч вкусовых луковиц (Cole, 1941; Moncrieff,

1951). Каждый грибовидный сосочек содержит

3—4 вкусовых луковицы. У детей вкусовые

луковицы распространены более широко,

чем у взрослых — по твердому и мягкому

нёбу, на гортани, надгортаннике,

грибовидных сосочках середины спинки

языка (Lalonde, Eglitis, 1961). У взрослых число

грибовидных сосочков уменьшается

(Skramlik, 1926). После 45 лет часть вкусовых

луковиц атрофируется (Arey et al., 1935; Allara,

1939).

Число

вкусовых сосочков и вкусовых луковиц

связано, как полагают, с характером

питания животных (Elliott, 1945; Капе, Law, 1950;

Kubota et al., 1962; Соколов, Волкова, 1963). У

хищников 1—2 желобоватых сосочка, у

растительноядных их до 40, у котят в

среднем 473 вкусовые луковицы (Elliott,

1937), у кролика — 17 тыс. (Moncrieff, 1951), у

теленка — 25 тыс. (Каге, Ficken, 1963).

У

рыб вкусовые луковицы имеются не только

в ротовой полости, но и в передних

отделах пищеварительного тракта, а

также на усиках, поверхности тела и

плавниках (Bhatti, Islam, 1951; Okada, Kubota, 1956;

Бодрова, 1958, 1965; Аронов, 1961, 1962; Lal et al.,

1964; Rajbanshi, 1964, 1966). У сома обнаружено до

100 тыс. вкусовых луковиц (Hyman, 1942).

Мало

вкусовых луковиц у птиц: у цыплят — 24,

у голубей — 37, у снегирей — 46, у скворца

и утки — 200, у попугая — 350 (цит. по: Каге,

Ficken, 1963).

СТРОЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ВКУСОВОЙ СИСТЕМЫ

У

большинства позвоночных сигнализация

о химическом составе веществ,

находящихся в ротовой полости, поступает

в центральную нервную систему по

волокнам лицевого, языкоглоточного,

блуждающего и тройничного нервов

(Гринштейн, 1946). Основная и, по-видимому,

более специализированная информация

связана с лицевым и языкоглоточным

нервами. От вкусовых луковиц передних

двух третей языка отходят волокна,

идущие в составе язычного нерва (n.

lingualis) и барабанной струны (chorda tympani).

Язычный нерв является одним из

разветвлений третьей ветви тройничного

нерва (n. trigeminus) и проводит импульсы,

возникающие при раздражении вкусовых,

тактильных, болевых и терморецепторов

передней части языка. Часть афферентных

волокон отходит от этого нерва в

виде небольшой ветви — барабанной

струны, входящей в стволовую часть

мозга как ветвь лицевого нерва (n.

facialis). Волокна барабанной струны

представляют периферический отросток

коленчатого узла (gang!, geniculi), гомологичного

спинальным ганглиям. Центральные

волокна клеток коленчатого узла

образуют промежуточный нерв Врисберга

566

(n.

intermedius Wrisbergi), в составе которого вкусовые

волокна лицевого нерва вступают в

стволовую часть головного мозга, где

оканчиваются у клеток ядра одиночного

пучка (nucl. tract, solitarii). Барабанная струна

содержит также афферентные волокна,

проводящие импульсы, связанные с

раздражением терморецепторов и

тактильных рецепторов, и эфферентные

волокна к слюнным железам. Вкусовые

волокна преимущественно немиелинизированны,

их диаметр менее 4 мкм (Zotterman, 1935; Dodt,

Zotterman, 1952). Представления о ходе вкусовых

волокон барабанной струны от коленчатого

узла к стволовой части мозга все еще

являются предметом дискуссии (Любимов,

Бобкова, 1966). Помимо указанного пути

предполагается, что центральные отростки

коленчатого узла идут в ствол не через

промежуточный нерв Врисберга, а через

2-ю или 3-ю ветви тройничного нерва.

От

задней трети языка, миндалин, твердого

нёба и глотки вкусовые импульсы

поступают по языкоглоточному нерву

(n. glos- sopharyngeus) в его чувствительное ядро

— каменистый узел (gangl. petrosum). Центральные

отростки клеток этого ядра заканчиваются

в продолговатом мозге, входя в состав

одиночного пучка. Здесь же заканчиваются

волокна блуждающего нерва, по которым

поступает информация от вкусовых

луковиц глотки и надгортанника

(преимущественно по волокнам нервов

глотки и верхнего нерва гортани — n.

laryngeus superior).

Приведенная

схема иннервации вкусовых луковиц

(рис. 232), по-видимому, является лишь

приблизительной. Существенные вариации

найдены у разных видов млекопитающих.

Так, например, у телят барабанная струна

иннервирует сосочки задних отделов

языка (Bernard, 1964).

Нет

еще полной ясности в вопросе о том,

какое участие принимает каждый из

нервов в проведении импульсов, связанных

с раздражением вкусовых рецепторов.

Так, двусторонняя перерезка барабанной

струны и языкоглоточного нерва у крысы

приводит лишь к незначительному

ухудшению вкусового различения

(Richter, 1939; Pfaffmann, 1952). Дополнительная

перерезка язычного нерва резко нарушает

этот процесс (Richter, 1939). В то же время

пересечение барабанной струны у человека

при операциях на среднем ухе вызывает

агейзию (полное выпадение вкусовой

чувствительности) передней части

языка на ипсилатеральной стороне (Moon,

Pullen, 1963). Гипогейзия (частичное снижение

вкуса) при экстирпации у человека

гассерова узла рассматривается как

следствие не поражения проводящих

вкусовые импульсы волокон, а выпадения

тактильных импульсов, зависящих от

тригеминальной иннервации (Литвак,

1962). По другим данным, экстирпация

гассерова узла вообще не вызывает

расстройств вкусовой чувствительности

(Гринштейн, 1946).

Все

вкусовые волокна, вступающие в мозговой

ствол, заканчиваются в ядре одиночного

пучка, проходящего на всем протя-

567

жении

продолговатого мозга в дорсо-латеральной

части покрышки (рис. 233, 4). В самой передней

части ядра этого пучка оканчиваются

волокна тройничного нерва, каудальнее

— вкусовые волокна лицевого нерва,

еще более каудально — языкоглоточного

и блуждающего нервов. Клеточные группы,

в которых заканчиваются * все вкусовые

волокна, образуют переднюю, большую

часть ядра одиночного пучка. В меньшей,

каудальной его части закан-

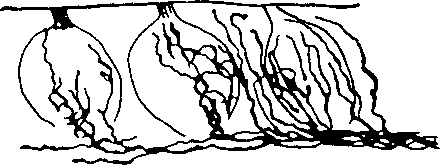

Рис.

232. Иннервация языка (по: Pfaffmann, 1959).

Прерывистая

линия —

предполагаемые пути вкусовых импульсов.

Chorda

tympani —

барабанная струна; g.

Gass. —

ganglion Gas- seri, гассеров узел; g.

petros. —

ganglion petrosum, каменистый узел; g.

pterigopal. —

ganglion pterigopalatinum, крылонёбный узел; g.

otic. —

ganglion oticum, ушной узел; n.

ling. —

ner- vus lingualis, язычный нерв; n.

petros. maj. —

nervus petrosus major, большой каменистый нерв.

V,

VII, IX —

соответствующие черепномозговые

нервы; Vi, V2,

V3

— ветви тройничного нерва.

чивается

часть проводников общей чувствительности

висцерального типа, идущих в составе

языкоглоточного и блуждающего нервов

(Allen, 1923; Gerebtzoff, 1939; Гринштейн, 1946; Astrom,

1953; Torvik, 1956; Pfaffmann et al., 1961; Makous et al., 1963;

Blomquist, Antem, 1965; Halpern, Nelson, 1965).

От

ядра одиночного пучка отходят аксоны

нейронов II порядка, которые образуют

перекрест, поднимаясь в составе

медиальной петли (lemniscus medialis) до

дугообразного ядра (nulc. arcuatus) таламуса,

где заложен чувствительный нейрон,

дающий аксоны к корковым центрам вкуса

(рис. 233, В).

Центральные проводящие пути вкусовой

чувствительности тесно связаны с

соматосенсорными системами лица и

ротовой полости и так же, как и они,

переключаются в наиболее медиальной

части задневентральных ядер таламуса

— дугообразных ядрах (Gerebtzoff, 1939; Born- 568

stein,

1940a; Blum et al., 1943; Patton et al., 1944; Rose, Mount-

castle,

1952; Emmers et al., 1962; Pfaffmann et al., 1961; Benjamin,

1963).

Вопрос

о локализации центров

вкуса в коре

окончательно не раз-

решен, однако

принято считать

наиболее тесно

связанными с вку-

совой чувствительностью

следую-

щие районы коры: нижний

конец

центральной извилины около

силь-

виевой борозды, параинсулярную

область

и область покрышки (Ge-

rebtzoff, 1939;

Bornstein, 1940а,

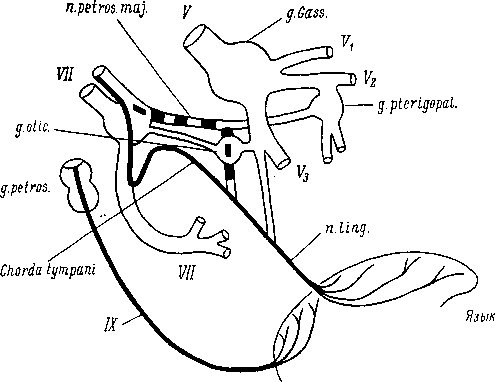

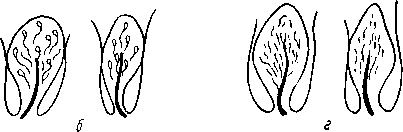

Рис.

233. Локализация в продолговатом мозге

участка ядра одиночного

пучка, в

котором регистрируется электрическая

активность при раздражении

вкусовых

нервов (А), и схема центральных проводящих

путей соматических

волокон V нерва

и вкусовых волокон VII и IX нервов (Б) (Л —

по: Blom-

quist, Antem, 1967; Б

— по: Pfaffmann, 1951).

На

A: STn

—

nucleus tr. solitarii, ядро одиночного пучка; SVn

—

nucleus tr. spinalis n. trigemini, ядро спинномозгового

пути тройничного нерва, XII

—XII

пара черепномозговых нервов. 1

—

барабанная струна; 2

—

языкоглоточный нерв; 3

—

язычный нерв. На Б:

А —

nucl. anterior, переднее ядро; ВС

—

brachium conjunctivum; С

—nucl. cauda- tus, хвостатое ядро; CM — nucl.

centrum medianum, срединный центр; DT

—

nucl. Dei- tersi, ядро Дейтерса; GP

—

globus pallidus, бледный шар; IС

—

capsula interna, внутренняя капсула; LG

—

corpus geniculatum laterale, наружное коленчатое

тело; LL

—

lemniscus lateralis, латеральная петля; MD

—

nucl. medialis dorsalis; ML

—

lemniscus medians, медиальная петля; P

—

putamen, скорлупа; PL

—

pulvinar, подушка; SF

—

fissura lateralis (Sylvii), боковая (сильвиева)

борозда; SNV

—

nucl. tr. spinalis n. trigemini, ядро спинномозгового

пути тройничного нерва; TS

—

nucl. tr. solitarii, яиро одиночного пучка; VA

—

nucl. ventralis anterior, вентральное переднее

ядро; VPL

—

nucl. ventralis posterolateralis, задне-боковое

вентральное ядро; VPM

—

nucl. ventralis posterome- dialis, задне-медиальное

вентральное ядро.

1940b;

Bagshaw, Pribram, 1953; Pfaffmann, 1959; Benjamin, 1963).

Клинические наблюдения позволяют

предполагать

569

более

широкое представительство вкусовой

чувствительности в коре больших

полушарий. Так, изменения вкуса

наблюдаются при повреждении основания

височной доли, оперкулярной зоны и др.

Однако не всегда эти изменения можно

дифференцировать с обонятельными

нарушениями (Литвак, 1962).

ВКУСОВЫЕ

КАЧЕСТВА

Ощущение

вкуса возникает лишь в тех случаях,

когда вещество, входящее в контакт с

вкусовой луковицей, растворено в

воде. Так, сухой сахар, положенный на

осушенный фильтровальной бумагой язык,

представляется безвкусным.

В

естественных условиях вкусовое ощущение

весьма сложно; основные вкусовые

качества могут быть выявлены лишь в

специальных условиях. Предполагается

наличие четырех первичных вкусовых

качеств, возникающих при раздражении

вкусовых рецепторов, — сладкого,

соленого, горького и кислого.

Методика

исследования вкусовой чувствительности

отдельных участков поверхности языка

у человека заключается в нанесении на

язык растворов различных химических

соединений в разной концентрации при

помощи стеклянных палочек, кисточек

или ватных тампонов. Между двумя

раздражениями ротовая полость

ополаскивается водой. Наиболее

чувствителен к сладкому кончик, горькому

— корень, кислому — края, соленому —

кончик и края языка. Зоны, чувствительные

к каждому из этих^ раздражителей,

перекрывают друг друга, и любое вкусовое

ощущение может быть вызвано с различных

областей языка, имеющих вкусовые

сосочки. При этом, однако приходится

варьировать концентрации растворов.

Так, например, ощущение сладкого с корня

языка возникает при больших концентрациях,

чем с его кончика.

Методика

исследования отдельных сосочков

значительно сложнее, так как нанесенная

на сосочек капля раствора может

стимулировать и сосочки, расположенные

в соседстве с ним. Предложено несколько

приборов, позволяющих подавать на

ограниченный участок языка дозированные

растворы вкусовых веществ (Киселев,

1936; Мироненко, 1967). Тонкая методика

исследования чувствительности

отдельного сосочка возможна при

использований микродозиметра в

сочетании с бинокулярным микроскопом

(Bekesy, 1966). G ее помощью установлено, что

каждый сосочек может воспринимать

только одно из четырех основных вкусовых

качеств (рис. 234). Данные о возможности

вызывать различные вкусовые ощущения

при раздражении одного итого же сосочка,

по-видимому, были следствием методических

погрешностей. Сосочки, воспринимающие

два или три вкусовых качества

(расположенные преимущественно на

кончике языка, твердом и мягком нёбе),

состоят фактически из нескольких

сросшихся сосочков. При помощи

микротехники возможно выделить

участки таких больших сосочков,

570

связанные

с одним вкусовым качеством (Bekesy, 1966).

Эти данные, однако, не вполне

согласуются с данными электрофизиологических

исследований, которые будут рассмотрены

ниже.

До

сих пор не обнаружено строгого

соответствия между химическим

строением вещества и ощущением, которое

оно вызывает при воздействии на вкусовые

рецепторы. Наиболее четко определены

раздражители, вызывающие ощущение

кислого в к у с а , К ним относятся почти

все кислоты, кроме очень слабых

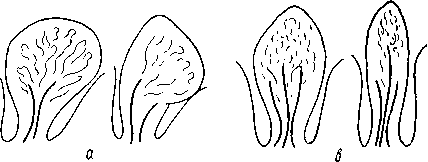

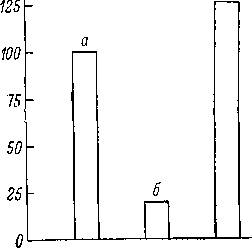

Рис.

234. Схематическое изображение

вкусовых

сосочков, связанных с

восприятием различных

вкусовых

качеств: кислого (а), соленого (б),

сладкого

(в)

и горького (г) (по: Bekesy, 1964).

Обращает

на себя внимание округлость сосочков,

свя-

занных с восприятием кислого и

соленого вкусовых

качеств. Увел. 30.

(например,

карболовой). Одним из факторов,

определяющих кислый вкус, является

концентрация свободных ионов водорода,

т. е. кислый вкус может зависеть от

степени диссоциации кислоты. Однако

интенсивность кислого вкуса во многих

случаях не соответствует числу

диссоциировавших ионов водорода. Было

высказано предположение, что известную

роль в возникновении кислого вкуса

играет строение кислот и их способность

адсорбироваться слизистой оболочкой

рта (Лебединский, Лейбсон, 1926; Левицкая,

1949; Свердлов — цит. по: Бронштейн, 1950).

Указывалось также на то, что органические

кислоты быстрее проникают в клетку,

чем неорганические (Taylor, 1928). Кроме того,

различие в действии органических и

неорганических кислот объясняли

буферными свойствами слюны (Skramlik,

1926; Kenrick, 1931; Beatty, Cragg, 1935). Последнее

предположение подтверждено в специальных

методических условиях, устраняющих

взаимодействие кислот со слюной,

благодаря чему удалось обнаружить

параллелизм между концентрацией

ионов водорода и интенсивностью

571

ощущения

кислого вкуса (Hahn et al., 1938). Однако в

близких методических условиях

использование в качестве раздражителя

растворов органических и неорганических

кислот, содержавших равное число

диссоциировавших ионов водорода,

вызывало в афферентных нервах различную

по характеру импульсацию (Beidler, 1957).

Соленый

вкус в чистом виде присущ только одному

веществу — хлористому натрию. Другие

соли, обладающие соленым вкусом, дают

дополнительные ощущения сладкого,

горького и кислого. Предположение о

том, что соленый вкус обусловлен

исключительно катионом натрия, не

оправдалось. Так, хлористый натрий в

концентрации 0.04 М имеет соленый вкус,

а ацетат натрия — безвкусен. Хотя и

приводятся доказательства в пользу

того, что соленый вкус все же определяется

главным образом катионом (Morrison,

1967), существенную роль в ощущении

соленого играет также и анион (Skramlik,

1926). При молекулярном весе солей ниже

110 преобладает соленый вкус, выше 160 —

горький (Kionka, Stratz, 1922).

Сладкий

вкус присущ многим органическим

соединениям (сахарам, спиртам,

альдегидам, кетонам, амидам, эфирам,

аминокислотам и др.), а также некоторым

солям беррилия и свинца. Предложено

несколько гипотез, объясняющих связь

между строением вещества и сладким

вкусом (Evans, 1961; Marcstrom, 1967; Shallenberger, Acree,

1967; Shallenberger et al., 1969; Dzendolet, 1968, 1969). Было

высказано, в частности, предположение,

что интенсивность ощущения сладкого

зависит от степени растворимости

сахара в воде (Andersen et al., 1962). Вкусовое

качество во многом зависит от

стереоизомерии веществ. Например, а-О-

глюкоза слаще, чем p-Z)-глюкоза.

Правовращающая форма аспарагина

имеет сладкий вкус, левовращающая —

безвкусна. Отмечено, что с увеличением

молекулярного веса в рядах гомологичных

веществ вкус изменяется от сладкого к

горькому (Moncrieff, 1951).

Горьким

вкусом обладают вещества самого

различного строения. Сюда относятся

как неорганические соединения, например

соли калия, магния или аммония, так и

органические соединения, многим из

которых присущи сильные токсические

свойства (хинин, кофеин, стрихнин,

никотин и т. д.). Горьким вкусом обладают

соединения, имеющие в своем составе

следующие группы: (NO2)>2,

=N, =N=, -SH, -S-, -S-S-, -CS-.

Многие

вещества имеют смешанный вкус, например

горький и сладкий (сахарин и др.).

Сочетание горького и кислого вкуса

характерно для пикриновой кислоты,

кислого и сладкого — для лимонной.

Иногда

выделяют «электрический вкус»,

возникающий при раздражении языка

током. «Электрический вкус» может при

варьировании силы раздражителя

включать все четыре основные вкусовые

качества (Bekesy, 1964).

572

Естественные

раздражители вызывают, как правило,

очень сложные вкусовые ощущения, которые

зависят не только от раздражения

специализированных вкусовых рецепторов,

но также от возбуждения обонятельных,

болевых, тактильных и терморецепторов

ротовой полости, проприоцепторов языка

и жевательных мышц. Вяжущий вкус

возникает при раздражении тактильных

рецепторов в результате повреждения

слизистой кислотами или солями

тяжелых металлов. Жгучий вкус является

следствием возбуждения рецепторов

боли.

ОСНОВНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВКУСОВОГО

АНАЛИЗАТОРА

Психофизиологические

исследования

Одной

из важнейших характеристик сенсорной

системы является абсолютный порог.

Минимальная концентрация химического

вещества, вызывающая у человека вкусовое

ощущение, называется абсолютной

пороговой величиной вкусовой

чувствительности. Величина эта колеблется

в зависимости от многих условий. Прежде

всего на нее влияет выбор метода

измерения. Так, при нанесении раствора

на отдельные участки языка обнаруживается

существенная разница в результатах

исследования ввиду неодинаковой

чувствительности разных отделов языка

к различным химическим раздражителям,

что позволило составить так называемые

«карты языка» (Шрейбер, 1887; Киселев,

1936). При увлажнении всей ротовой полости

найдены следующие пороговые

концентрации для разных вкусовых

веществ: для сахара 0.01 М раствор, для

NaCl — 0.05 М раствор, для НС1 — 0.0007 М раствор,

для солянокислого хинина — 0.0000001 М

раствор (Skramlik, 1948). При длительных

исследованиях величина пороговой

концентрации колеблется изо дня в день,

как правило, постепенно .понижаясь

(Барышева, 1935).

Абсолютные

пороги возбуждения отдельных сосочков

значительно ниже, чем пороги

возбуждения отдельных участков языка

или всей его поверхности (Бронштейн,

1950).

Пороговые

величины вкусовой чувствительности

обычно различны у разных испытуемых,

причем возможно избирательное повышение

абсолютного порога к отдельным веществам,

вплоть до полной «вкусовой слепоты».

Креатин одним людям кажется горьким,

другим — безвкусным (Williams, 1931). Вкус

бензоата натрия у разных испытуемых

и при разных концентрациях может быть

охарактеризован как соленый, сладкий

или горький (Gregson, 1969).

Индивидуальные

различия в абсолютных порогах наблюдаются

по отношению ко всем вкусовым веществам.

Существенно различаются пороги по

отношению к сахарину, хинину, маннозе.

Даже

573

для

таких веществ, как КС1, NaCl и HG1, отмечены

100-кратные различия в пороговых

концентрациях (см. Williams, 1960). Рихтер

(Richter, 1941) наблюдал детей, которым 20%-й

раствор сахара казался безвкусным.

Сравнение вкусовых порогов у детей

дошкольного возраста и их родителей

показало, что у детей вкусовые пороги

выше, чем у взрослых (Feeney et al., 1966).

Отношение

к некоторым веществам было подвергнуто

генетическому анализу (Fischer et al.,

1965, 1966; Fischer, 1967; Kaplan et al., 1967). Оказалось,

например, что чрезвычайно высокие

пороги для хинина и 6-^-пропилтиоурацила

характерны для больных с синдромом

Дауна (Fischer et al., 1965). Врожденными факторами

объясняют способность людей ощущать

фенилтиокарбамид как горькое или

безвкусное вещество (Blakeslee, 1932; Fox, 1932).

Горький вкус этого соединения ощущается,

однако, лишь в том случае, когда оно

растворено в слюне испытуемого (Cohen,

Ogdon, 1949).

Различия

во вкусовых порогах характерны не

только для разных людей, но и для

одного и того же человека, находящегося

в различных состояниях. В частности,

обнаружены колебания вкусовых порогов

по отношению к сахарозе (Goetzl et al., 1950) и

поваренной соли (Irvin, Goetzl, 1952), зависящие

от состояния пищевого центра. Повышаются

абсолютные пороги восприятия кислот

и NaCl во время беременности.

Снижение

порога восприятия по отношению к NaCl

имеет место в условиях длительного

лишения человека этого вещества (De

Wardener, Herxheimer, 1957; Henkin, Solomon, 1962; Yensen, 1959b).

Таким

образом, абсолютные пороги вкусовой

чувствительности у человека зависят

в известной степени от функционального

состояния организма. Вопрос осложняется

также и тем, что определение порогов

предусматривает не появление

специфического вкусового ощущения, а

ощущения, отличного от того, какое

возникает при действии дистиллированной

воды. При этом показано, что качества

таких ощущении могут отличаться от

надпороговых. Например, раствор NaCl

околопороговой концентрации определяется

разными испытуемыми как сладкий,

соленый, горький или кислый (Bartoshuk et

al., 1964).

Это

обстоятельство должно учитываться при

исследовании вкусовых порогов в

хронических опытах на животных, когда

порог восприятия может быть найден

лишь на основании предпочтения

раствора определенной концентрации

дистиллированной воде или каким-либо

другим растворам (например, раствору

сахарозы). В этих условиях обнаружено,

что предпочтение раствора определенной

концентрации может проявиться не

столько в силу снижения абсолютного

вкусового порога, сколько в результате

изменения потребности организма в

данном веществе. Так, данным о понижении

абсолютного порога по отношению к NaCl

при исследова- 574

пии

предпочтительного выбора у

адреналэктомированных крыс (Richter,

MacLean, 1939; Young, 1941) были противопоставлены

данные, полученные методом условных

рефлексов, об отсутствйи изменений

порога после подобного оперативного

вмешательства (Carr, 1952; Harriman, MacLeod, 1953).

Таким

образом, невозможность суждения о

вкусовом качестве лишь на основании

способности человека дифференцировать

раствор определенного химического

вещества и дистиллированную воду или

раствор сахарозы и невозможность

суждения о вкусовом качестве на основании

опытов на животных свидетельствуют о

том, что абсолютный порог дает ограниченную

информацию о вкусовой чувствительности.

Определенную

ценность имеет исследование

дифференциальных порогов, когда

определяется величина минимально

ощутимой разницы в восприятии одного

и того же вкусового раздражителя

при переходе от одних концентраций к

другим. Невозможно, однако, выбрать два

участка языка, обладающих одинаковой

вкусовой чувствительностью. Поэтому

используется не одновременное, а

последовательное вкусовое раздражение.

При этом оценка концентрации искажается

следовыми процессами и процессом

адаптации.

Показано,

что дифференциальный порог при переходе

от слабых концентраций к более сильным

понижается и в пределах средних

концентраций наблюдается увеличение

различительной чувствительности.

Она вновь уменьшается при переходе к

сильным концентрациям. Так, 20%-й

раствор сахара является максимально

сладким, 10%-й раствор NaGl — максимально

соленым, 0.2%-й раствор HG1 —- максимально

кислым, 0.1 %-й раствор сернокислого

хинина — максимально горьким

(Бронштейн, 1950). Таким образом, закон

Вебера применим в среднем диапазоне

интенсивностей стимуляции, где

различительная чувствительность

максимальна.

Обнаруженная

Вебером зависимость ^~=-const^B приложении

к вкусовым ощущениям колеблется в

зависимости от качества тестируемого

раствора. Среднее значение кС/С

для сахарозы составляет 1 : 5, для NaCl

— 1 : 6.6, для кофеина-(горький вкус) — 1 :

4, для лимонной кислоты — 1 : 4.8 (Pfaffmann,

1959).

Скрытые

периоды вкусовых ощущений — это время

между нанесением раздражения и появлением

ощущения вкуса. Предполагалось, что

самые короткие латентные периоды

характерны для сладкого вкуса, самые

длительные — для горького (Skramlik,

1926). Однако было показано, что в зависимости

от прилагаемой концентрации латентные

периоды могут изменяться в три раза

и более. При концентрациях, приближающихся

к пороговым, латентные периоды повышаются,

с увеличением концентраций —

уменьшаются (Bujas, 1935). Уменьшение латентных

периодов наблюдается также при увеличении

раздражаемой по-

575

верхностй

языка й гйдросДатйЧеского давленйя

тестйруемого раст-

вора (Holway, Hurvich,

1937).

Т

емпература. Для большинства химических

веществ,

даже тех, которые вызывают

ощущение одного качества, не обна-

ружено

простых отношений между температурой

тестируемого

раствора и изменением

абсолютного порога восприятия. Например,

для

сахара или дульцина чувствительность

нарастает с повыше-

нием температуры,

достигая максимума при 37°G (Hahn, 1936);

при

50°C чувствительность к этим веществам

полностью исче-

зает; В то же время

чувствительность к гликолю мало зависит

от

изменений температуры раствора

(Hahn,

Gunther, 1932). Оп-

тимум для NaGl близок

к

10°C. Оптимум для горь-

ких веществ

более вариа-

белен (Goudrian, 1930).

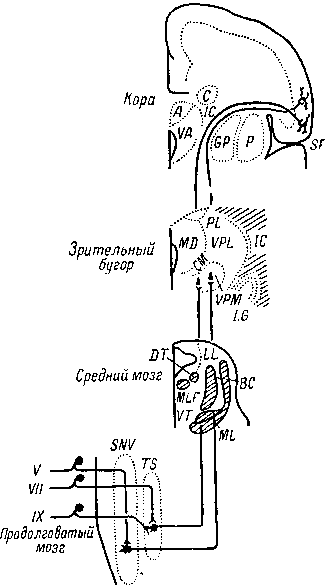

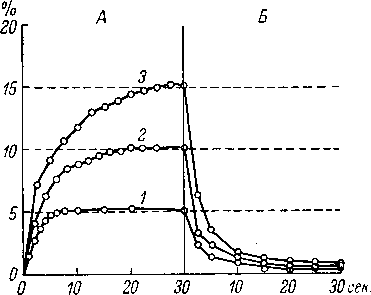

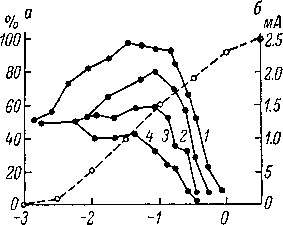

Рис.

235. Кривые адапта-

ции (Л) и восстановления

(Б)

при

действии хлористого на-

трия (по:

Hahn, 1936).

По

оси абсцисс —

время (в сек.);

по

оси ординат —

концентрация

(в %). Показан ход

адаптации

к трем концентрациям NaCJ:

1

—

5%, 2 — 10

и 3 — 15% в те-

чение 30 сек. и ход

восстановления

в течение 30 сек. Порог

до адапта-

ции 0.24%.

При

0 °C происходит резкое снижение

чувствительности ко всем вкусовым

веществам.

Сложность

взаимоотношений между температурой и

вкусовыми порогами позволяет думать,

что раздражение не является простым

химическим взаимодействием вещества

с вкусовой клеткой (Pfaf- fmann, 1959).

Адаптация.

Соприкосновение химических веществ с

вкусовым рецептором в течение

некоторого времени ведет к повышению

абсолютного порога и снижению

интенсивности вкусового ощущения.

Время адаптации пропорционально^

концентр ации раствора, однако даже в

пределах одного и того же вкусового

качества кривые адаптации для разных

веществ могут значительно различаться.

Кривые восстановления вкусовой

чувствительности после прекращения

раздражения имеют одинаковую форму

(рис. 235).

Адаптация

к сладким и соленым веществам происходит

быстрее, чем к горьким и кислым. Принимая

i

за интенсивность раздражения, a t

за длительность ощущения, можно

установить, что для сахара, например,

^=4.9 £°-5,

для лимонной кислоты i£=0.312

£°-3,

для NaCl «=1.63 £°-3

(Bujas, 1935).

576

Адаптация

к некоторым веществам, например к NaCl,

отражает содержание их в слюне. В

зависимости от этого показателя

меняется и абсолютный порог их

восприятия (Altman, 1961; Мс Burney, Pfaffmann, 1963).

При

исследовании перекрестной ^ад aji т а ц

и и, т. е. влияния адаптации к одному

веществу на изменение порогов к другим,

получены неоднозначные данные. Если

любая кислота снижает чувствительность

ко всем кислотам, то для веществ,

обладающих сладким вкусом, такая

закономерность проявляется далеко

не во всех случаях. Адаптация к хинину

почти не изменяет чувствительности к

сернокислой магнезии, значительно

снижая чувствительность к горькому

раствору пикриновой кислоты. Хан (Hahn,

1949), не обнаружил перекрестной адаптации

при исследовании 24 неорганических

солей. По данным других (МсВпгпеу, Lucas,

1966) перекрестная адаптация имеет место

в тех случаях, когда исследуемые соли

близки по вкусовому качеству. Например,

перекрестная адаптация наблюдается

между ВеС12,

ВеВг2

и BeSO4

(сладкий

вкус) или между MgCl2,

NH4J

и CuCl2

(горький вкус). Отсутствие однозначных

данных при исследовании феномена

перекрестной адаптации может быть

связано с тем обстоятельством, что при

околопороговых концентрациях вкусовые

качества некоторых веществ изменяются

(Pfaffmann, 1959; Bartoshuk et al., 1964; McBurney, 1966; Dzendolet,

Meiselman, 1967).

Адаптация

к одному веществу может не только

понижать, но и повышать чувствительность

к другим веществам, что обозначается

как явление вкусового контраста.

Адаптация к сахарозе или NaCl повышает

чувствительность к соединениям,

обладающим другими вкусовыми качествами.

Адаптация к хинину повышает

чувствительность к кислому и соленому

(Mayer, 1927; Dallenbach, Dallenbach, 1943).

Сложные

взаимоотношения наблюдаются при

исследовании вкуса смесей веществ

различных вкусовых качеств (Pangborn, 1960).

Так, NaCl может как повышать, так и понижать

чувствительность к сахарозе (Fabian,

Blum, 1943; Chappell, 1953). 0.5%-й раствор NaCl повышает

сладость 5—7%-х растворов сахарозы, а

1%-й раствор NaCl снижает сладость 3—10%-х

растворов сахарозы (Sjostrom, Cairncross,

1953). Уксусная кислота не оказывает

влияния на вкус растворов сахарозы

низкой концентрации, но снижает ощущение

сладкого при повышении их концентрации

(те же авторы). Лимонная кислота снижает

сладость растворов сахарозы, взятых в

любых концентрациях (Pangborn, 1960).

Согласно

данным одних авторов, вкус смесей

определяется химической специфичностью,

составляющих их веществ. Так, сладкий

вкус фруктозы уменьшается в сочетании

с молочной и уксусной кислотами, но не

лимонной и соляной кислотами. Сладкий

вкус сахарозы уменьшают молочная и

лимонная, но не уксусная и соляная

кислоты (Fabian, Blum, 1943). Однако Пенгборн

(Pangborn,

37

Сенсорные системы

577

1965)

показала, что при исследовании четырех

сахаров одинаковой сладости происходит

равное ее снижение при действии четырех

органических кислот, дающих одинаковое

ощущение кислого.

Сложные

и неоднозначные результаты получены

при исследовании вкуса смесей NaCl и

лимонной кислоты (Kamenet al., 1961). Вкусовая

реакция на сочетания одних и тех же

концентраций NaCl и лимонной кислоты

меняется в зависимости от того,

предоставляются ли эти вещества в

воде или в пище (Pangborn, Trabue, 1964, 1967).

В

опытах с использованием смесей веществ,

различных по вкусовым качествам, были

рассмотрены нейрофизиологические

принципы, лежащие в основе выделения

полезного сигнала из помех. В частности,

показано, что при использовании

100-клеточной матрицы с различными

концентрациями NaCl и сахарозы пороги

восприятия сахарозы возрастают с

увеличением концентрации соли, т.

е. кривая выделения полезного сигнала

из помех идет вверх. После адаптации к

NaCl увеличение концентрации соли в

растворе не оказывает влияния на порог

восприятия сахара. Следовательно,

адаптация к помехам является одним из

средств выделения полезного сигнала

во вкусовом анализаторе (Аминев, 1967).

Электрофизиологические

исследования

К

настоящему времени с помощью

электрофизиологических методов

исследована электрическая активность

вкусовых луковиц, рецепторных клеток,

отдельных волокон вкусовых нервов,

нервных стволов и вкусовых центров.

При анализе биоэлектрической

активности использовались обычные в

электрофизиологических исследованиях

методические приемы. В частности,

проводились исследования суммарной

активности (первичных ответов)

больших популяций нервных элементов

вкусовой системы, а также проводился

анализ изменений импульсной активности

одиночных нервных элементов при

воздействии различных параметров

внешнего стимула. Электрофизиологические

исследования вкуса были использованы

для уточнения локализации центров и

проводящих путей вкуса, а также для

выяснения его физиологических механизмов.

Электрическая

активность рецепторов. В опытах с

введением микроэлектродов внутрь

вкусовой луковицы крысы и хомяка удалось

измерить изменение суммарного потенциала

клеток луковицы при раздражении

поверхности языка различными химическими

веществами (Kimura, Beidler, 1956, 1961; Tateda, Beidler,

1964). При этом была установлена неодинаковая

чувствительность клеток к раздражителям

разных вкусовых качеств. По-видимому,

одни клетки реагируют только на соли

и кислоты, другие — на сахара, соли и

кислоты.

578

Для

выяснения происхождения потенциалов,

зарегистрированных во вкусовых

луковицах, исследовалось влияние на

них орошения языка кокаином (Tateda,

Beidler, 1964), FeCl3

(Kimura, Beidler, 1961), ацетилхолином (Ishikawa,

1963), у-аминомасляной кислотой (Grundfest,

1964). Полученные данные позволили

предположить, что потенциал вкусовой

луковицы генерируется но нервными

окончаниями внутри вкусовой луковицы,

а самими вкусовыми клетками. В частности,

установлено, что медленный потенциал

вкусовой луковицы достигает максимальной

величины через 10—15 сек. после воздействия

0.1 М раствора NaCl, что во много раз

длительнее, чем латентный период

электрической реакции в волокнах

барабанной струны. Следует, однако,

учесть, что при исследовании электрической

активности вкусовой луковицы не

было достаточно доказательств того,

что регистрируется электрическая

активность отдельных рецепторных

клеток (Tateda, Beidler, 1964).

Электрическая

активность вкусовых нервов. Опыты с

исследованием суммарной электрической

активности позволили прийти к заключению,

что барабанная струна и языкоглоточный

нерв являются проводниками всех видов

вкусовой чувствительности (Beidler, 1953).

Большой

интерес представляют эксперименты, в

которых сопоставляются данные

электрофизиологических исследований

на животных и психофизиологических

на человеке. Так, хорошее соответствие

между данными психофизиологических

исследований на людях и данными об

изменении электрической активности в

барабанной струне крысы в ответ на

раздражение языка растворами

различных сахаров получил Пфафман

(Pfaffmann, 1959). Обнаружено соответствие

между результатами электрофизиологических

исследований на собаках и психофизиологических

на человеке при использовании в

качестве вкусовых раздражителей моно-

и дисахаридов (Andersen et al., 1963). Исследование

активности в барабанной струне во

время отоларингологических операций

на человеке выявило соответствие между

психофизиологическими и

электрофизиологическими данными

относительно пороговой концентрации

сахарозы и NaCl (Diamant et al., 1963).

Наряду

с этим представляют интерес результаты

сравнительнофизиологических

исследований суммарной электрической

активности во вкусовых нервах у

разных видов животных.

Так,

в барабанной струне грызунов суммарная

электрическая активность на NaCl выражена

значительнее, чем на КС1, тогда как у

хищников имеет место обратное соотношение

(Beidler, 1961а). У крыс чувствительность к

НС1 и сахарозе меньше в языкоглоточном

нерве, чем в барабанной струне (Yamada,

1966). У кроликов реакция на хинин, НС1,

сахарозу и КС1 в языкоглоточном нерве

больше, чем в барабанной струне (Yamada,

1967).

37*

579

У

летучей мыши, опоссума и кошки анион

играет такую же важную роль в величине

реакции, как и катион, тогда как у

грызунов узоры импульсной активности

определяются преимущественно анионом

(Tamar, 1961).

Ответы

на раздражение растворами сахаров

одинаковы у человека и собаки, однако

у них различны реакции на орошение

языка дистиллированной водой. Если у

собаки, как и у многих других млекопитающих,

дистиллированная вода повышает

биоэлектрическую активность,

регистрируемую в барабанной струне,

то у человека это воздействие ее снижает

(Zotterman, 1961; Dia- mant et al., 1963; Fishman, 1963; Kitchell,

1963).

Естествено,

что в опытах с исследованием суммарной

активности нельзя решить вопрос о

моно- или мультимодальности отдельных

вкусовых волокон. Еще в 1935 г. Соттерман

(Zotterman, 1935) показал, что отдельные волокна

вкусовых нервов реагируют на вкусовое

раздражение поверхности языка

нерегулярной импульсной активностью.

В дальнейшем было обнаружено в опытах

на кошках, что имеются волокна,

избирательно реагирующие на вкусовые

раздражения определенного качества.

В частности, имеются волокна, чувствительные

к раздражению языка кислотой и'"

хинин ом, кислотой и NaCl (Pfaffmann, 1941). Пороги

реакции варьируют и, таким образом, с

повышением концентрации раствора

увеличивается и частота разрядов, и

число волокон, вовлекаемых в реакцию.

Несмотря на наличие избирательного

реагирования отдельных волокон, лишь

немногие из них являются мультимодальными.

Вместе с тем в мультимодальных волокнах

отмечается своеобразие узора импульсной

активности. Раздражитель определенного

вкусового качества вызывает неодинаковое

число разрядов в разных одиночных

элементах. Например, волокна I и II

реагируют на сахарозу и NaCl, но I более

чувствительно к NaCl, а II — к сахарозе.

При всех концентрациях NaCl частота

разрядов в I больше, чем во II. При всех

концентрациях сахарозы — частота

разрядов во II больше, чем в I. Таким

образом, дифференцированная информация

создается различными узорами активности

в разных волокнах вкусового нерва

(Pfaffmann, 1959, 1961, 1963).

Мультимодальность

большей части вкусовых волокон была

продемонстрирована в экспериментах

на различных видах животных. Так, в

языкоглоточном нерве карпа лишь около

х/4

части волокон обнаруживают абсолютную

специфичность, тогда как остальные

реагируют на два и более стимула

(Konishi, Zotterman, 1963). Регистрируя биоэлектрическую

активндсть в отдельных волокнах

языкоглоточного нерва лягушки, Сато и

Кусано (Sato, Kusano, 1960) обнаружили четыре

типа реакций: 1) на соли двухвалентных

металлов, сахарозу и воду; 2) преимущественно

на соли одновалентных металлов; 3)

преимущественно на хинин; 4) преимущественно

на кислоты.

580

Так

же как и при исследовании суммарной

активности вкусовых нервов, исследование

отдельных их волокон показало: 1) различия

в активности одних и тех же проводников

вкусовой чувствительности у разных

видов животных; 2) различия в реагировании

разных вкусовых нервов на один и тот

же раздражитель у одного и того же вида.

У

обезьян обнаружены волокна, реагирующие

как на сахарозу, так и на сахарин, тогда

как у собак и свиней сахарин не вызывает

изменения активности (Zotterman, 1961).

Волокна

вкусовых нервов шведского карпа высоко

чувствительны к сахару и кислоте и

малочувствительны к хинину; вкусовые

волокна японского карпа малочувствительны

к сахару и высоко чувствительны к

хинину (Konishi, Zotterman, 1963).

Существенную

роль в реакции вкусовых волокон у рыб,

живущих как в пресной, так и в соленой

среде, играют катионы, валентность

которых определяет величину электрического

ответа. Моновалентные катионы дают

выраженную реакцию, тогда как поливалентные

угнетают электрическую активность

(Konishi, Niwa, 1964; Konishi, 1967; Konishi et al., 1966; Konishi,

Hidaka, 1967). У всех исследованных видов рыб

имеют место выраженные реакции на

различные вещества органического

происхождения (слюна человека, экстракты

земляных червей и т. д.).

При

исследовании реакций волокон вкусовых

нервов сома на различные кислоты

установлено, что реакция возрастает

не только с увеличением концентрации

раздражителя, но и с увеличением

длины цепи молекулы кислоты. У лягушки

последний фактор роли не играет. У жабы

величина суммарного ответа с увеличением

длины цепи молекулы кислоты уменьшается

(Tateda, 1966).

Не

вполне ясен вопрос о специальных

волокнах, дающих реакцию на

дистиллированную, воду. Такие волокна

обнаружены у лягушек (Zotterman, 1949, 1950), птиц

(Kitchell et al., 1959), кошек (Liljestrand, Zotterman, 1954),

свиней (Zotterman, 1961), макак-резусов (Gordon et

al., 1959), но не найдены у крыс (Zotterman,

1956) и рыб (Konishi et al., 1966).

Убедительные

доказательства мультимодальной

чувствительности получены при

изучении электрической активности

биполярных чувствительных нейронов

контактных хеморецептивных сенсилл

насекомых. Было показано, что L-рецептор

преимущественно рецептирует NaCl, а

S-рецептор — сахара (Dethier, 1954, 1967; Evans,

Mellon, 1962b; Елизаров, 1966).

Специфичность

этих рецепторов неабсолютна: при малых

концентрациях NaCl возбуждаются оба

рецептора, при повышении концентрации

электрическая активность S-рецептора

исчезает и остается активность лишь

L-рецептора (Елизаров, 1966). Кривые

адаптации обоих рецепторов в течение

2 сек. после начала раздражения NaCl и

глюкозой сведены в виде объемных

графиков,

581

отражающих

зависимость частоты импульсов (рис.

236, А)

от

концентрации раздражителя (рис. 236,

В)

и времени его действия (рис. 236, Б).

Электрическая

активность центральных отделов

вкусового [анализатор а. Следует указать

на то, что систематические исследования

электрофизиологическим методом

активности популяций нейронов вкусовой

системы были начаты сравнительно

недавно. Лучше других из центров

вкуса исследованы центры продолговатого

мозга, где изу

чалась

активность вкусовых эле-

ментов при

соответствующих раз-

дражениях

поверхности языка.

Данные, полученные

при реги-

страции импульсной

активности

в передней части ядра

одиночного

пучка продолговатого

мозга, по-

казывают, что отдельные

его ней-

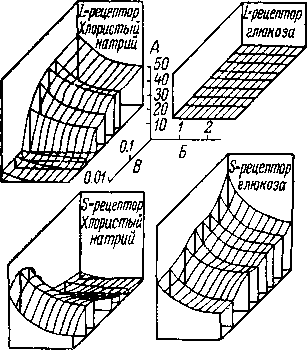

Рис.

236. Кривые адаптации различных

хеморецепторов

(L- и S-рецепторы) сен-

силлы мухи (Musca

domestica) в зави-

симости от качества

(хлористый натрий,

глюдоза) и

концентрации раздражаю-

щего стимула

(по: Елизаров, 1966).

По

осям:

Д — число импульсов; Б

—

время действия раздражителя (в сек.); В

—

логарифм концентрации раздражителя

(в молях). Нулевая точка системы координат

соответствует нулю для координат А

и Б и 1М для координаты В.

Крайняя точка координаты В

соответствует концентрации 0.01 М

раздражителя; в интервале между крайней

и нулевой точками координаты В

отложены логарифмы концентрации

раздражителя в указанном диапазоне

молярных растворов.

роны

проявляют, как правило, мультимодальную

чувствительность. Таким образом, в

этих исследованиях интересно не столько

уточнение нейроанатомической организации

вкусового анализатора на уровне

продолговатого мозга, сколько очевидное

сходство между центральной и периферической

реакцией (Pfaffmann, 1961). Оказалось, что

значительная часть исследованных

нейронов продолговатого мозга обладает

чувствительностью широкого спектра,

реагируя не только на разные вкусовые

качества, но также на тактильные и

температурные раздражения поверхности

языка. Все эти явления характерны и для

биоэлектрической активности в одиночных

волокнах барабанной струны (Appelberg,

Landgren, 1958; Pfaffmann, 1961, 1962, 1963; Blomquist et al., 1962;

Emmers, 1964, 1966).

Имеются

также некоторые наблюдения по исследованию

электрической активности дугообразных

ядер таламической области.

582

При

этом исследовалась преимущественно

суммарная активность нейронов. Были

установлены различные величины реакции

при действии разных веществ в различных

концентрациях на поверхность языка

(Pfaffmann, 1961). Пфафман исследовал суммарную

активность с помощью макроэлектродов.

Эммере (Emmers, 1966), используя электроды с

диаметром кончика 1—3 мкм, исследовал

активность одиночных элементов,

обнаружив в дугообразном ядре таламуса

специализированные нейроны для вкусовой,

температурной и тактильной

модальностей.

Ряд

данных получен при исследовании

представительства вкусового анализатора

в коре больших полушарий. Так, было

отмечено изменение энцефалограммы при

раздражении поверхности языка

вкусовыми веществами (Ectors, 1936; Gerebtzoff,

1939). При этих же воздействиях в

сомато-сенсорной зоне коры было

обнаружено изменение импульсной

активности (Cohen et al., 1957; Landgren, 1957).

Очевидно,

что при исследовании вкусовой системы

в условиях регистрации как суммарных

электрических реакций, так и электрической

активности одиночных нейронов, наиболее

существенным является выяснение

основных тенденций преобразования

активности от нижележащих отделов

сенсорной системы к вышележащим при

действии определенных параметров

стимула. Ограниченность экспериментального

материала не позволяет в настоящее

время выявить закономерности этого

преобразования. Этой ограниченностью,

по-видимому, и объясняется утверждение

об идентичности разрядов,

зарегистрированных как в волокнах

барабанной струны, так и в нейронах

ростральной части одиночного пучка

продолговатого мозга и в медиальной

части вентро-базального ядерного

комплекса зрительного бугра (Pfaffmann,

1961). Можно предположить, что в дальнейшем

будут обнаружены изменения активности

на разных уровнях центральной нервной

системы, пока же нет оснований для

высказывания каких-либо предположений

относительно центральных механизмов

переработки сведений о вкусовых

сигналах.

ТЕОРИИ

ВКУСОВОЙ РЕЦЕПЦИИ

Раскрытие

механизмов, лежащих в основе вкусовой

рецепции, является весьма важным для

создания теории вкуса. Здесь прежде

всего заслуживает упоминания гипотеза

П. П. Лазарева (1920, 1922), который

экстраполировал найденные им при

изучении зрения закономерности на

вкусовую рецепцию. П. П. Лазарев

полагал, что под влиянием адекватных

вкусовых раздражений происходит

распад гипотетических высокочувствительных

веществ белковой природы, содержащихся

во вкусовых луковицах, что приводит

к специализированному раздражению

нервных окончаний ионизированными

продуктамираспада. Каждая луковица

583

способна

реагировать на все вкусовые вещества,

но в значительно меньшей степени,

чем на вещество одного вкусового

качества.

Гистохимическое

исследование вкусовых луковиц привело

к созданию ферментативной теории вкуса.

Бурн (Bourne, 1948) обнаружил во вкусовом

эпителии большое количество щелочной

фосфатазы. Оказалось, что вкусовая

луковица содержит и много других

ферментов, причем различные вкусовые

вещества избирательно подавляют

или активируют определенные ферменты.

Предположение о возбуждении вкусовых

рецепторов в результате подобных

воздействий легло в основу ферментативной

теории вкуса (Baradi, Bourne, 1951, 1953, 1959).

Критика

ферментативной теории Баради и Бурна

(Baradi, Bourne, 1951) со стороны многих

исследователей подробно охарактеризована

автором наиболее распространенной в

настоящее время теории вкуса Бейдлером

(Beidler, 1961а) и заключается в следующем.

1. Некоторые выводы Баради и Бурна были

следствием методических неточностей

в их исследованиях; в частности,

обнаруженная ими активность ряда

ферментов в действительности отражала

активность неспецифической щелочной

фосфатазы. 2. Реакция вкусовых рецепторов,

регистрируемая электрофизиологически,

почти не изменяется в диапазоне

температур от 20 до 30° С и не зависит от

колебаний pH от 3 до 11, в то время как для

ферментативных реакций эти факторы

имеют существенное значение. 3. Реакция

рецептора возникает через 30 мсек, или

даже менее после вступления вещества

в контакт с поверхностью языка, т. е.

через интервал времени, совершенно

недостаточный для проникновения в

клетки и реакции с ферментами веществ

с высоким молекулярным весом. 4.

Представление Баради и Бурна о наличии

умеренной биоэлектрической активности

во вкусовом нерве при отсутствии

стимуляции вкусового рецептора

противоречит данным электрофизиологических

исследований. 5. Положительная реакция

на определенный фермент зависит не

только от его концентрации, но также

от времени инкубации, что не всегда

учитывалось авторами ферментативной

теории вкуса. 6. Наличие высокого

содержания ферментов в определенных

районах вкусовой луковицы еще не

является свидетельством их связи с

вкусовой рецепцией. 7. Исследована

только небольшая часть ферментов

вкусовых рецепторов. Не исследовано

содержание их в микроворсинках вкусовых

клеток, т. е. в области, которая, как

полагают, более других связана с

вкусовой рецепцией. 8. Можно предполагать,

что ферменты, которые добавлялись

Баради и Бурном к смеси фермент—субстрат,

оказывали бы угнетающее или активирующее

действие на любое сочетание фермента

и субстрата.

По-видимому,

эти критические замечания весьма

существенны, причем особенное внимание

следует обратить на методические

погрешности, допущенные авторами

ферментативной теории вкуса

584

при

гистохимических исследованиях (Pearse,

1953; Винников, Титова, 1957; Певзнер, 1969).

Тем

не менее гипотеза о роли ферментов во

вкусовой рецепции не потеряла своего

значения. В частности, большая роль в

этом процессе приписывается сульфгидрильным

группам (Коштоянц, Каталин Рожа, 1958; Г.

Ю. Юрьева, 1957, 1960; Nejad, 1961, цит. по: Benjamin et

al., 1965; Duncan, 1964; Певзнер, 1966). Недавно из

вкусовых сосочков экстрагированы

вещества белковой природы, образующие

комплексы с различными вкусовыми

веществами (Dastoli, Price, 1966; Dastoli et al.,

196§a, 1968b).

Большое

значение для понимания механизмов

вкуса имели гипотезы, связывающие

вкусовую рецепцию с мембранными

процессами. Так, Ренквист (Renqvist, 1919)

рассматривал вкусовую луковицу как

гетерогенную систему с двумя фазами —

коллоидной (протоплазма клеток и нервные

окончания) и жидкой, находящейся в

полости сосочков. При этом возбуждение

вкусового рецептора происходит в

результате явлений адсорбции вкусовых

веществ. Ренквист сопоставил скорость

адсорбции веществ с их концентрациями,

вызывающими минимальное вкусовое

ощущение, и нашел между этими величинами

определенное соответствие. Однако

расчеты Ренквиста не представляются

достаточно точными (Бронштейн, 1950;

Beidler, 1961а). Тем не менее явление адсорбции

играет, по-видимому, определенную роль

в осуществлении вкусовой рецепции

(Левицкая, 1949). В последние годы

исследователей все более привлекают

микроворсинки — протоплазматические

выросты вкусовых клеток. Открытие

А. М. Уголевым (Уголев, 1967) мембранного

гидролиза полимеров позволяет думать

о возможной роли этого процесса в

осуществлении вкусовой рецепции.

Предполагается, что вещество,

заполняющее канал вкусовой луковицы,

играет роль ионнообменной структуры,

адсорбирующей определенные вещества

и передающей их в переработанном виде

микроворсинкам рецепторных клеток

(Винников, 1964, 1966; Певзнер, 1964).

Согласно

гипотезе Эль-Ракхави (El-Rakhawy, 1962),

начальным этапом вкусовой рецепции

является адсорбция молекулы вещества

на специализированных участках белковой

цепи, связанной с мембраной рецептора.

Некоторые

исследователи предполагают наличие в

районе микроворсинок вкусовых клеток

активных центров, избирательно

адсорбирующих определенные молекулы

вкусовых веществ. Возможно, что

катионы адсорбируются на анионных

активных центрах (Nomura, Sakada, 1965).

Представление

о наличии на апикальной поверхности

мембраны вкусовой клетки специализированных

активных центров, избирательно

адсорбирующих вещества с разными

вкусовыми качествами, наиболее полно

развито на основании электрофизиологических

исследований Бейдлером (Beidler, 1954, 1961а,

1961Ь, 1967).

585

Так

же как П. П. Лазарев (1920) и Ренквист

(Renqvist, 1919), Бейдлер описывает реакцию

между вкусовым раздражителем и

определенным участком мембраны рецептора

как мономолекуляр- ную. В соответствии

с законом действующих масс выведено

уравнение, связывающее величину

нервной реакции с концентрацией

вкусового вещества. При этом константа

равновесия (К)

равна

Z

К==

С (N —Z)'

где

Z

—

число активных центров рецептора,

занятых при концентрации раздражителя

С,

а N

—

общее число доступных активных

центров рецептора.

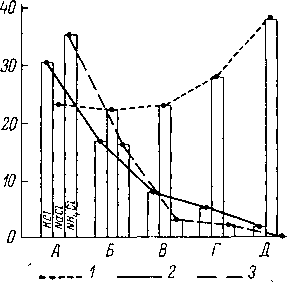

Рис.

237. Зависимость суммар-

ной реакции

вкусового рецеп-

(С\

тора

I р-

}

от молярной концен-

трации раздражителя

(С)

(по:

Beidler, 1961b).

По

оси абсцисс —

концентрация раз-

дражителя (в молях);

по

оси ординат —

отношение

(объяснение в тексте).

л

I

—

бутират натрия, II

—

пропионат

натрия, III

—

ацетат натрия, IV

—

формиат

натрия, V

—

хлорид натрия.

Поскольку

предполагается, что величина реакции

(R)

пропорциональна числу заполненных

центров, а максимальная реакция

рецептора (Rs)

соответствует такой концентрации

вещества, при которой все активные

центры рецептора заняты, то

R С

С

1

К

— (R, - R) С ИЛИ

R =

Rs

+ KRS

’

что

и представляет основное уравнение

теории Бейдлера. Все параметры этого

уравнения, кроме А, могут быть измерены

в экспе- рименте. При этом графическое

выражение зависимости от С

должно

представлять собой прямую линию (рис.

237). Константа равновесия служит мерой

сродства раздражителя с рецептором.

Небольшие величины найденных констант

равновесия соответствуют представлению

об адсорбции раздражителя на вкусовой

клетке и неферментативной природе

реакции. Постоянство реакции при

раздражении вкусовых рецепторов солями

в температурном диапазоне 20—30° С

также согласуется с представлением о

физической и неферментативной природе

вкусовой рецепций. Хотя теория Бейдлера

была разработана на модели взаимодействия

рецептора с солями, она может быть

приложима и для описания взаимодей

586

ствия

с рецептором веществ, характеризующихся

кислым, сладким и горьким вкусом

(Beidler, 1961а).

В

последние годы была предпринята попытка

использовать теорию Бейдлера в

исследованиях пр выделению специфических

белковых фракций эпителия языка,

связанных, как полагают, с вкусовой

рецепцией. Так, из гомогенатов эпителия

языка была выделена белковая фракция

с молекулярным весом 150 000, образующая

комплексные соединения с различными

сахарами. Величины констант равновесия

основного уравнения теории Бейдлера

близки к величинам, характеризующим

сродство выделенной белковой фракции

к различным сахарам, что позволило

предположить наличие связи между

указанной фракцией и рецепцией веществ,

обладающих сладким вкусом (Dastoli, Price,

1966; Dastoli et al., 1968a; Price, Hogan, 1969). Подобная

фракция была выделена также из языка

крысы (Hiji et al., 1968). В дальнейшем из

эпителия языка свиньи была выделена

белковая фракция, дающая специфические

комплексы с горькими веществами.

По-видимому, попытка связать ее с

рецепцией горького (Dastoli et al., 1968b) не

удалась, так как в отличие от данных по

фракции, дающей комплексы со сладкими

веществами, здесь не было получено

соответствия с величинами константы

равновесия (Price, 1969а, 1969b).

Теория

Бейдлера нашла многочисленных

сторонников, подтвердивших ее в

психофизиологических и электрофизиологических

исследованиях.

Так,

соответствие уравнению Бейдлера найдено

в исследованиях на людях с использованием

в качестве вкусовых раздражителей

различных аминокислот. Хеллекант

(Hellekant, 1969) получил данные, соответствующие

теории Бейдлера, регистрируя в барабанной

струне кошки электрическую активность

при комбинированном раздражении языка

растворами различных неорганических

солей.

Однако

теория Бейдлера не во всех случаях

может быть использована для анализа

экспериментальных данных. Так, согласно

этой теории, К

не изменяется с изменением температуры,

между тем в исследованиях на людях это

положение не подтверждается (Pfaffmann,

1959). Изменения реакции рецепторов на

NaCl, зависящие от температурного фактора,

наблюдал Нейяд (Nejad, 1961 — цит. по: Benjamin

et al., 1965), регистрируя электрическую

активность в барабанной струне крысы.

Сам Бейдлер (Beidler, 1961а, 1961b) отметил

отсутствие полного соответствия между

теоретическими вычислениями и реакцией

рецептора в ответ на стимуляцию

языка КС1. В дальнейшем регистрация

электрической активности в барабанной

струне крысы показала отсутствие

линейных отношений между суммарной

реакцией вкусовых рецепторов и

концентрацией используемых в качестве

раздражителей растворов КС1, СаС12и

NH4C1

(Yamashita et al., 1963). Бейдлер (Beidler, 1961a, 1961b)

полагал, что для этих веществ имеются

две

587

различные

константы равновесия. Однако при анализе

реакций отдельных нервных волокон было

показано, что даже для NaGl —- вещества,

используя которое Бейдлер построил

свою теорию, — константа равновесия

варьирует при воздействии на разные

рецепторы (Fishman, 1957; Evans, Mellon, 1962b).

Отсутствие линейной зависимости

между реакцией вкусовых рецепторов и

концентрацией растворов NaCl отметил

также Дзендолет (Dzendolet,

,

проанализировавший данные, полученные

Бейдлером (Beidler, 1954).

Некоторые

авторы, исследовавшие вкусовую рецепцию

у мух, подтвердили теорию Бейдлера

(Dethier, 1962; Evans, Mellon, 1962а, 1962b), другие

полагают, что она имеет ограниченное

значение. Так, по данным Морита и

Шираиши (Morita, Shiraishi,

,

реакция вкусовых рецепторов мясной

мухи на стимуляцию моносахаридами не

может быть описана уравнением Бейдлера.

Скорее она соответствует уравнению,

которое можно вывести, если предположить,

что реакция пропорциональна числу

участков рецептора, каждый из которых

занимают две молекулы моносахарида.

Не соответствуют полностью теории

Бейдлера и данные о влиянии pH на вкусовую

рецепцию мух (Gillary, 1966; Shiraishi, Morita, 1969).

Теория

Бейдлера не может объяснить некоторых

явлений, связанных с вкусовой

рецепцией, в частности явление адаптации.

По мнению Данкана (Duncan, 1963), функциональные

отношения между интенсивностью стимула

и реакцией рецептора могут отражать

не специфические механизмы системы

вкуса, а нервные механизмы, общие

для многих сенсорных систем.

Некоторые

авторы полагают, что теория Бейдлера

отражает явления, происходящие в

рецепторе на первом этапе действия на

него вкусового раздражителя (Pfaffmann,

1959). Возможно, что вкусовая рецепция

включает несколько этапов, причем

некоторые из вторичных этапов носят

ферментативный характер. Здесь, в

частности, могут играть существенную

роль сульфгидрильные группы (Nejad,

1961 — цит. по: Benjamin et al., 1965). Они могут

активировать АТФ-азу, что в свою очередь

ведет к изменению мембранного потенциала

вкусовой клетки (Duncan, 1964).

Таким

образом, вопрос о преобразовании энергии

вкусового стимула в нервный сигнал

нельзя считать разрешенным. Наряду с

многочисленными данными о сложной

организации вкусовых рецепторов имеются

сведения о том, что эта организация

может и не оказывать решающего влияния

на вкусовое восприятие. Так, люди с

врожденным отсутствием грибовидных и

желобоватых сосочков и связанных с

ними вкусовых луковиц способны

дифференцировать вещества с разными

вкусовыми качествами, причем высокие

вкусовые пороги снижаются до нормальных

после систематического введения

больным холинергических веществ

(Henkin, Kopin, 1964). Это наблюдение свидетельствует,

очевидно, о воз

588

можности

вкусового восприятия свободными

нервными окончаниями языка (Fischer et

al., 1966).

Хотя

вопрос о первичных процессах во вкусовых

рецепторах является очень важным для

понимания механизмов вкуса, не менее

важен также вопрос о нервном коде,

передающем вкусовую информацию, и его

преобразовании в продолговатом мозге,