4 курс / Оториноларингология / Воспалительные_заболевания_тканей_челюстно_лицевой_области_и_шеи

.pdfТема № 14

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИЦА И ШЕИ.

АКТИНОМИКОЗ*

Продолжительность практического занятия: 180 минут.

Цель обучения: Изучить специфические заболевания тканей че люстно-лицевой области и шеи (туберкулез, сифилис); изучить этиологию, патогенез, классификацию, клинику актиномикоза лица и шеи. Освоить методы диагностики и лечения актиноми коза тканей челюстно-лицевой области и шеи.

Вопросы, знание которых необходимо для изучения данной те мы:

1. Проявления в тканях челюстно-лицевой области специфичес ких воспалительных заболеваний (туберкулез, сифилис).

2.Клинико-лабораторные методы диагностики специфических воспалительных заболеваний.

3.Обследование больных с подозрением на специфические забо левания.

4.Распространенность туберкулеза и сифилиса.

Вопросы, подлежащие изучению:

1. Этиология и патогенез актиномикоза лица и шеи. Распростра ненность актиномицет в природе.

2. Классификация актиномикоза тканей челюстно-лицевой обла сти и шеи.

А к т и н о м и к о з представляет собой хроническое заболева ние, для которого характерна инфильтрация тканей с последую щим образованием абсцессов и свищей. Актиномикоз протекает в 4 формах: шейно-лицевой, грудной, брюшно-тазовой и мозго вой. Преимущественно встречается 1-ая форма. Актиномикоз тканей челюстно-лицевой области и шеи составляет 80—85% об щего числа пациентов, страдающих этим заболеванием.

Э т и о л о г и я . Возбудителем заболевания является неспорообразующая анаэробная или микроаэрофильная грамположительная бактерия из рода актиномицетов.

Длительное время актиномицеты классифицировали как грибы, однако изучение их морфологии и биологических свойств позволило отнести их к шизомицетам, т. е. бактериям. Поскольку актиномицеты входят в состав микрофлоры полости рта, то их

Специфические воспалительные заболевания (туберкулез, сифилис) студенты стоматологического факуль тета изучают на соответствующих кафедрах, поэтому в настоящем издании из специфических заболеваний приведен лишь актиномикоз.

191

следует рассматривать как условно-патогенные микроорганиз мы. Характерная особенность актиномицетов — способность образовывать хорошо развитый мицелий, у одних видов он длин ный, редко ветвящийся, у других короткий и сильно ветвящийся: его нити не имеют перегородок (истинный мицелий).

Актиномицеты широко распространены в природе, составля ют 20% бактерий луговых пастбищ. Поэтому в течении длитель ного времени наиболее вероятным считался экзогенный путь ин фицирования человека. Однако позднее выявлены актиномице ты в полости рта, на коже человека. Такая распространенность актиномицетов стала основанием для инфицирования человека и эндогенным путем.

Культура актиномицетов может быть аэробной и анаэробной. В 90% случаев при актиномикозе у человека выделяется анаэроб ная форма лучистых грибов (друзы). Вторая форма — аэробы в виде мицелия — обнаруживается на слизистой оболочке полости рта, в зубодесневых карманах. В развитии актиномикоза прини мает участие также смешанная инфекция — стрептококки, ста филококки и анаэробные микробы (бактероиды и др.). Для пато генных форм актиномицета характерен феномен лизиса.

П а т о г е н е з . Актиномикоз возникает в результате аутоин фекции. Основные предрасполагающие факторы — травма слизистой оболочки ротовой полости, периодонтиты, различные стоматологические манипуляции. Лучистые грибы проникают в ткани челюстно-лицевой области, где образуется специфическая антимикотическая гранулема или несколько гранулем. В центре ее находится колония актиномицетов в виде друзы, нитей мице лия, окруженных грануляционной тканью. Ближе к периферии находится слой более зрелой соединительной ткани, где распо лагаются фибробласты, ксантомные клетки, насыщенные мелки ми капельками липидов — холестерин-эстеров. Ткань приобрета ет желтый оттенок.

Литература Основная: 1: 251—254; 2: 242—243; 3: 221—224; 4: 285—288; 5: 90— 91.

Дополнительная: 2: 284—290.

Тема № 15

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АК ТИНОМИКОЗА ЛИЦА И ШЕИ

Продолжительность практического занятия: 180 минут.

Цель обучения: Изучить и освоить диагностику, дифференциаль ную диагностику и лечение актиномикоза тканей челюстно-ли цевой области и шеи.

Вопросы, знание которых необходимо для изучения данной те мы:

1. Пути проникновения специфической инфекции в ткани челю стно-лицевой области.

2.Патологоанатомический характер специфического воспале ния.

3.Основные приципы лечения специфических заболеваний.

Вопросы, подлежащие изучению:

1. Клиника кожной, подкожной, подкожно-межмышечной форм актиномикоза тканей челюстно-лицевой области и шеи.

2.Клиника актиномикоза челюстей, генерализованной формы актиномикоза.

3.Диагностика и дифференциальная диагностика актиномикоза лица и шеи.

4.Основные клинические симптомы актиномикоза лица и шеи.

5.Лабораторные методы диагностики актиномикоза.

6.Лечение актиномикоза тканей челюстно-лицевой области и шеи.

Сучетом локализации заболевания Т. И. Робустова предло жила довольно полную классификацию актиномикоза. Различа ют следующие формы заболевания в области лица и шеи: кож ную, подкожную, слизистую, одонтогенную актиномикотическую гранулему, подкожно-межмышечную (глубокую), лимфати ческих узлов, надкостницы челюсти, челюстей, органов полости рта (язык, слюнные железы). В классификации К. И. Бердыгана выделена генерализованная форма актиномикоза.

Ко ж н а я ф о р м а актиномикоза встречается редко. Началь ные признаки заболевания малозаметны. Температура тела не повышается. Постепенно появляются малоболезненные незначи тельные уплотнения кожи. Затем возникает воспалительная ин фильтрация кожи, появляется один или несколько очагов, сопро вождающихся истончением кожного покрова, изменением цвета кожи от ярко-красного до буро-синего. На коже возникают пу стулы, заполненные серозной жидкостью, или бугорки. Может быть сочетание пустул и бугорков. Очажки вскрываются,

13 А. Г. Шаргородский |

193 |

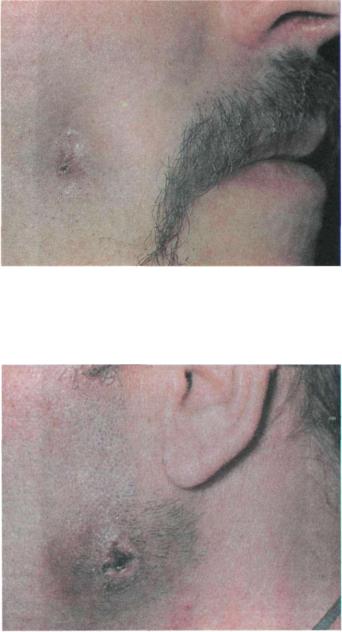

образуются свищи со скудным серозно-гнойным отделяемым и примесью крови. Из свищей появляются желто-бурые грануля ции студенистого характера. В отделяемом экссудате могут быть серовато-зеленые крупинки — друзы актиномицет, которые лег че обнаружить при только что вскрытом актиномикотическом очаге (рис. 99).

а

Рис. 99. Кожная форма актиномикоза: а — щечной области слева; б — верхнего отдела шеи справа.

О д о н т о г е н н а я |

а к т и н о м и к о т и ч е с к а я |

г р а н у |

л е м а возникает в |

периодонте, затем распространяется на |

|

другие ткани, поэтому ее локализация может быть в коже, подкожной клетчатке, подслизистой ткани, надкостнице челюсти (рис. 100, 101).

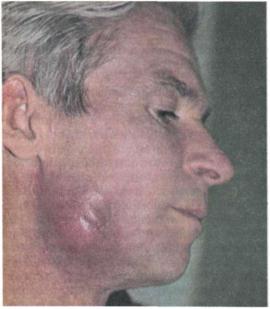

П о д к о ж н а я ф о р м а актиномикоза развивается в подкож но-жировой клетчатке. Нередко ей предшествует одонтогенный абсцесс или флегмона. Чаще подкожная форма актиномикоза локализуется в щечной, поднижнечелюстной, позадичелюстной областях. Вначале возникает инфильтрат, затем в центральной его части происходит размягчение и абсцедирование (рис. 102).

Эту форму актиномикоза следует дифференцировать от не специфических воспалительных процессов — абсцессов и флег мон, воспалительного инфильтрата.

Наиболее часто встречается п о д к о ж н о - м е ж м ы ш е ч н а я (глубокая) форма актиномикоза со вторичным поражением под лежащей кости. Вначале заболевание протекает вяло, безболез-

194

б

Рис. 100. Актиномикотическая олонтогенная кожная и подкожная гранулема щеч ной области справа.

а

б

Рис. 101. Актиномикотическая одонтогенная гранулема: а — щеки; б — подниж нечелюстной области.

196

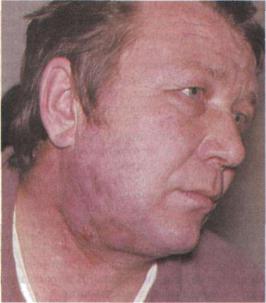

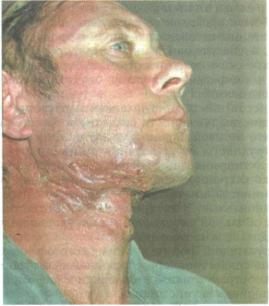

ненно, что является одной из причин позднего обращения боль ных в лечебное учреждение. При подкожно-межмышечной фор ме актиномикоза довольно часто развивается прогрессирующее сведение челюстей. Такая симптоматика обусловлена внедрени ем лучистого грибка в слизистую оболочку, прикрывающую ча стично прорезавшийся нижний третий моляр с последующим по ражением жевательной мышцы. Постепенно в области угла или в позадичелюстной области появляется плотный бугристый ин фильтрат, который нередко распространяется на боковую поверхность шеи. Кожа над инфильтратом истончается, приоб ретает красновато-синюшный оттенок; возникают очаги размяг чения, напоминающие небольшие формирующиеся абсцессы. Истонченный участок кожи прорывается в нескольких местах, появляются множественные свищи со скудным гноевидным отде ляемым, содержащим друзы актиномицет. В результате склерози рования кожи на шее нередко образуются валикообразные склад ки (рис. 103, 104). В случае присоединения к актиномицетам гно еродной микрофлоры течение заболевания обостряется. Резко по вышается температура тела. Возникает клиническая картина, ха рактерная для абсцесса или флегмоны. В патологический процесс могут вовлекаться подлежащие кости лица.

П о р а ж е н и е ч е л ю с т и является вторичным, которое рас ценивают как осложнение подкожно-межмышечной формы. При деструктивном процессе на поверхности кости рентгенологичес-

Рис. 102. Подкожно-абсцедирующая форма актиномикоза щечной области справа

197

Рис. 103. Подкожно-межмышечная форма актиномикоза поднижнечелюстной об ласти справа.

ки обнаруживается узура. Чаще наблюдается поражение края те ла нижней челюсти, ее ветви.

Поражение нижней челюсти актиномикозом может быть пер вичным. Оно рассматривается как отдельная форма заболевания (Т. Г. Робустова).

Первичный деструктивный актиномикоз может проявляться в виде внутрикостного абсцесса или внутрикостной гуммы. Тече ние болезни длительное — от 1—3 лет и больше. Рентгенологиче ски определяются деструктивные изменения в области тела, угла или ветви нижней челюсти в виде отдельных очагов остеопороза. Могут чередоваться участки остеопороза и остеосклероза.

О с л о ж н е н и я при актиномикозе возникают в случаях дли тельного течения заболевания, позднего установления диагноза. Тяжелым осложнением актиномикоза тканей челюстно-лицевой области и шеи является генерализация процесса. Нами наблюда лась больная 26 лет с подкожно-межмышечной формой актино микоза, у которой инфекция проникла в легкие. Возникло актиномикотическое поражение легкого, закончившееся летальным исходом. Генерализация актиномикоза (актиномикотический сепсис) возможна при любой локализации патологического про цесса. В настоящее время генерализация актиномикоза встреча ется редко.

198

Рис. 104. Подкожно-межмышечная форма актиномикоза поднижнечелюстной об ласти и шеи справа с образованием валикообразных складок.

Д и а г н о с т и к а . Диагностика актиномикоза представляет оп ределенные трудности. По данным К. И. Бердыгана, 80% направ ленных в клинику больных с актиномикозом тканей челюстно-ли цевой области и шеи имели неверный диагноз. Большое количество диагностических ошибок объясняется двумя фактора ми: многообразием клинических проявлений актиномикоза и сходством его с другими воспалительными процессами; малым знакомством врачей-стоматологов с клиническими проявлениями этого заболевания. Наряду с оценкой клинической симптоматики прибегают к микроскопическому исследованию возбудителя заболевания. Наиболее распространенный метод лабораторной диагностики — обнаружение друз Actinomyces israelii в экссудате или гнойном отделяемом из очагов поражения. Если исследова ние отделяемого в нативном препарате не дает исчерпывающего ответа, следует выделить культуру лучистых грибов путем посева.

Для диагностики актиномикоза проводят кожно-аллергичес- кие пробы с актинолизатом. Для постановки кожно-аллергичес- кой пробы пользуются диагностическим актинолизатом, 0,3 мл которого вводят внутрикожно в область внутренней поверхнос ти обоих предплечий. Для контроля, отступив на 8—10 см от ме ста введения актинолизата, инъецируют 0,3 мл стерильного мя- со-пептонного бульона (рН 7,2—7,4). Результаты реакции оцени ваются через 24 часа после инъекции в зависимости от наличия эритемы, ее интенсивности и распространения.

199

/ д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з актиномикоза лица и шеи должен быть проведен со следующими заболеваниями: ост рыми одонтогенными воспалительными процессами (флегмона, лимфаденит, воспалительный инфильтрат, ретромолярный пери остит), хроническим остеомиелитом, туберкулезным поражени ем челюсти и лимфатических узлов, опухолями и опухолеподобными образованиями.

Для абсцессов и особенно флегмон характерно острое нача ло заболевания, выраженность симптомов гнойно-резорбтивной лихорадки, что не свойственно для актиномикоза.

Особые трудности могут возникнуть при дифференциальной диагностике актиномикоза от воспалительного инфильтрата и не специфического хронического лимфаденита. Лишь обнаружение друз актиномицетов в нативном препарате может свидетельство вать об актиномикозе. В то время как их отсутствие, особенно при наличии обильной смешанной микрофлоры, не позволяет от казаться от диагноза актиномикоза.

Для деструктивной формы хронического остеомиелита харак терно наличие секвестров, при сборе анамнеза выявляются пред шествующая острая стадия заболевания, не характерная для начального периода актиномикозар>

Туберкулезные поражения определяются клиническими осо бенностями, положительными специфическими реакциями. От личие туберкулезного инфильтрата от актиномикотического со стоит в том, что края туберкулезного инфильтрата не имеют де ревянистой плотности, характерной для актиномикоза.

Для доброкачественных опухолей характерно медленное про должительное течение. Злокачественные опухоли в виде инфиль трата характеризуются быстрым образованием язвы. При акти номикозе после размягчения инфильтрата образуются точечные свищи, из которых выделяется небольшое количество гнойного экссудата. Морфологическая структура злокачественных опухо лей может быть верифицирована с помощью цитологических и гистологических исследований.

Л е ч е н и е актиномикоза — комплексное. В период обостре ния вскрывают образовавшиеся абсцессы, тщательно выскабли вают грануляции, удаляют секвестры, зубы, явившиеся источни ком инфицирования. Актиномикотический очаг следует длитель но дренировать, обрабатывать пораженные ткани 5% настойкой йода, вводить марлевые тампоны, смоченные йодоформной эмульсией. С целью дезинтоксикации внутривенно вводят гемодез, реополиглюкин с добавлением витаминов (4—10 вливаний). Важным компонентом терапии является подавление жизнедея тельности актиномицет и сопутствующей флоры. Иммунотера пия проводится актинолизатом и актиномицетной поливалентной вакциной (АПВ). Внутримышечно вводят по 3 мл препарата 2 ра за в неделю в область верхненаружного квадранта ягодицы. Курс лечения включает 20—25 инъекций.

200