5 курс / ОЗИЗО Общественное здоровье и здравоохранение / Организация_и_технология_нормирования_труда_в_здравоохранении_Хубриев

.pdf

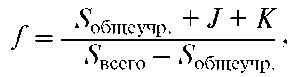

В этом случае расчет коэффициента накладных расходов (ƒ) осуществляется по формуле:

(6.11)

где J - расходы на приобретение мягкого инвентаря;

K - расходы на коммунальные услуги и хозяйственные нужды.

Определенную дифференциацию расходов медицинской помощи по представленной методике расчетов стоимости в конкретной медицинской организации определяют рекомендации по оплате на основании коэффициентов уровня и подуровня оказания медицинской помощи [77]. Коэффициент уровня оказания медицинской помощи устанавливается на территориальном уровне и позволяет учесть различия в размерах расходов в зависимости от уровня оказания медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.

Коэффициент подуровня оказания медицинской помощи устанавливается на территориальном уровне и позволяет учесть различия в размерах расходов медицинских организаций, относящихся к одному уровню оказания медицинской помощи, обусловленные объективными причинами и рассчитанные в соответствии с установленными правилами.

В документе указано, что коэффициент уровня оказания медицинской помощи устанавливается тарифным соглашением, принятым на территории субъекта Российской Федерации, в разрезе трех уровней оказания медицинской помощи (за исключением городов федерального значения, где возможно установление двух уровней) дифференцированно для медицинских организаций и (или) структурных подразделений медицинских организаций в соответствии с действующим законодательством. При этом структурные подразделения медицинской организации, оказывающие медицинскую помощь соответственно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, исходя из

Медицинские книги

@medknigi

маршрутизации пациентов могут иметь различные коэффициенты уровня оказания медицинской помощи.

Решение по установлению коэффициента уровня оказания медицинской помощи для КСГ в условиях дневного стационара принимается на уровне субъекта Российской Федерации. При отсутствии различий в оказании медицинской помощи в дневном стационаре в медицинских организациях разного уровня субъект Российской Федерации может отказаться от установления коэффициента уровня оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара.

Коэффициент уровня оказания медицинской помощи отражает разницу в затратах на оказание медицинской помощи с учетом тяжести состояния пациента, наличия у него осложнений, проведения углубленных исследований на различных уровнях оказания медицинской помощи.

Средние значения коэффициента уровня оказания медицинской помощи, рекомендуемые для установления в тарифных соглашениях субъектов Российской Федерации, составляют:

1)для медицинских организаций первого уровня - 0,95;

2)для медицинских организаций второго уровня - 1,1;

3)для медицинских организаций третьего уровня - 1,3.

В пределах третьего уровня системы оказания медицинской помощи выделяют подуровень, включающий, в том числе, федеральные медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь в пределах нескольких субъектов Российской Федерации.

С учетом объективных критериев (разница в используемых энергоносителях, плотность населения обслуживаемой территории, монопрофильная медицинская организация, например инфекционная больница, и т.д.), основанных на экономическом обосновании и расчетах, выполненных в соответствии с Методикой расчета тарифов на оплату медицинской помощи по ОМС, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н в составе Правил обязательного медицинского

Медицинские книги

@medknigi

страхования, по каждому уровню могут выделяться не более 5 подуровней оказания медицинской помощи с установлением коэффициентов по каждому подуровню.

Границы значений коэффициента подуровня оказания медицинской помощи, рекомендуемые для установления в тарифных соглашениях субъектов Российской Федерации:

1)для медицинских организаций первого уровня - от 0,7 до 1,2;

2)для медицинских организаций второго уровня - от 0,9 до 1,3;

3)для медицинских организаций третьего уровня - от 1,1 до 1,5; 3.1) для федеральных медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в пределах нескольких субъектов Российской Федерации, - от 1,4 до 1,7.

Для медицинских организаций, расположенных на территории закрытых административных территориальных образований, выделяют подуровень в пределах соответствующего уровня оказания медицинской помощи с установлением значения коэффициента подуровня оказания медицинской помощи не менее 1,2.

Применение указанных коэффициентов позволит провести дифференциацию общих расходов медицинской организации, но это не снимает необходимости дифференциации норм труда, как одной из составляющих (через оплату труда) по уровням оказания медицинской помощи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАСЧЕТАХ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основное предназначение стандартов оказания медицинской помощи заключается, на наш взгляд, в возможности определения стоимостных показателей на основе предлагаемого перечня лабораторных и инструментальных обследований, медикаментозного лечения и рекомендуемой частоты этих мероприятий. В расчетах стоимостных показателей и, в частности, в определении размера оплаты труда медицинских работников вспомогательной лечебно-диагностической службы могут быть использованы эти данные. Расчеты в этом случае

Медицинские книги

@medknigi

проводятся по формулам (6.3) или (6.4) с учетом рекомендуемого числа обследований.

Вто же время расчеты составляющей стоимости, обусловленные оплатой труда основного персонала и, следовательно, затратами времени на единицу обслуживания, вызывают определенные трудности. Дело в том, что стандарты по объему медицинской помощи разрабатываются, как известно, по отдельным заболеваниям или группам заболеваний, а нормативы по труду в больничных организациях (подразделениях) - по профилю отделения, на станциях скорой медицинской помощи - по числу бригад на определенную численность населения. Такое противоречие в дифференциации нормативов по труду не позволяет осуществлять прямой счет численности должностей основных медицинских работников по ведению больных с той или иной патологией, а те отрывочные сведения о действиях врачей, приводимые в стандартах, не являются полной характеристикой их работы и не могут служить основой для расчета трудоемкости ведения больных.

Встандартах по объему больничной помощи приводятся данные о средних сроках стационарного лечения. Например, рекомендуемые сроки лечения при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки составляют 21 день (приказ Минздрава РФ от 09.11.2012 № 773н), при дивертикулярной болезни кишечника - 14 дней (приказ Минздрава РФ от 01.06.2007 № 385), при остром инфаркте миокарда - 12 дней при оказании экстренной помощи (приказ Минздрава РФ от 01.06.2015 № 404 ан) и т.д. Однако попытка расчета норматива по труду с использованием этого показателя и норм времени на единицу обслуживания, т.е. на поступившего, лечащегося и выписывающегося больного, как это проводится при формировании норматива по профилю отделения, может привести к искаженным результатам. Дифференциация объема помощи по тяжести заболевания не может использоваться при расчетах трудозатрат, так как тяжесть течения болезни не всегда вызывает повышенную нагрузку врача. Например, ведение самых тяжелых онкологических больных, получающих в основном симптоматическое лечение, по трудозатратам врача значительно меньше, чем ведение больных с более легко протекающим заболеванием, но требующее дифференциальной диагностики, адекватной индивидуально

Медицинские книги

@medknigi

подбираемой терапии, решения вопросов о возможности и необходимости консультаций, оперативного вмешательства и т.д.

Для медицинских работников со средним образованием, и особенно для младших медицинских работников, основным критерием определения трудозатрат по отношению к тому или иному больному является способность пациента к самообслуживанию. Разработку нормативов по труду медицинских работников по отношению к больному с тем или иным заболеванием целесообразно проводить на основе хронометража. Однако трудоемкость этого метода не позволяет рекомендовать, как это указывалось в соответствующем разделе данной публикации, его использование в массовом порядке в медицинских организациях. Такие изучения должны проводиться на федеральном уровне.

Стандарты оказания скорой медицинской помощи содержали конкретные данные о затратах времени при оказании медицинской помощи пациенту с тем или иным заболеванием. Например, на оказание скорой медицинской помощи при остром холецистите устанавливалось 30 мин (приказ Минздрава от 05.09.2006 № 648), при желудочнокишечном кровотечении неуточненном - 20 мин (приказ Минздрава РФ от 05.09.2006 № 647). В новых приказах о стандартах оказания скорой медицинской помощи (приказы Минздрава России от 05.07.2016 № 453н, № 472н) такие данные не приводятся, а указываются средние сроки лечения в количестве дней, равных 1 дню.

Стандарты оказания медицинской помощи содержат данные о рекомендуемых видах и числе исследований по отдельным заболеваниям или их группам, что может использоваться при расчетах финансовых нормативов. Однако материалы научных исследований показывают, что практически каждый больной имеет несколько сопутствующих заболеваний. Установлена тесная взаимосвязь между числом болезней и возрастом, т.е. так называемая «накопленная» патология, между отдельными заболеваниями и классами болезней. Эти данные рассматриваются, как правило, с точки зрения тактических, прогностических и патогенетических оценок. Несвоевременно диагностированные сопутствующие заболевания могут перейти в разряд основных, по которым потребуются новые обращения за медицинской помощью, и в результате экономия финансовых ресурсов может

Медицинские книги

@medknigi

обернуться удорожанием медицинской помощи и социальноэкономическими потерями и для пациентов, и для медицинских организаций. Специально проведенное научное исследование, основной задачей которого было определение финансовой нагрузки по проведению лечебно-диагностических мероприятий, связанных с сопутствующей патологией [145], показало, что подавляющее большинство госпитализированных в гастроэнтерологическое отделение имело сопутствующие заболевания. В среднем на 1 госпитализированного приходилось 7,1 сопутствующих заболеваний, в том числе 2,7 по болезням органов пищеварения, остальные приходятся на другие классы болезней. В общей структуре фактических расходов на обследования больных в гастроэнтерологическом отделении 62,1% составляют затраты на обследования в связи с основным заболеванием и 37,9% - на сопутствующую патологию. Иначе говоря, на 1 руб. затрат на обследования по поводу основного заболевания более 60 коп. приходится на обследования по поводу сопутствующих заболеваний. Результаты научной работы позволили обосновать и предложить коэффициент увеличения финансовых средств на диагностические обследования по поводу сопутствующей патологии (табл. 6.7).

Таблица 6.7

Коэффициенты коррекции финансовых средств на диагностические обследования по поводу сопутствующей патологии

Медицинские книги

@medknigi

Такие изучения с разработкой соответствующих коэффициентов целесообразно, на наш взгляд, провести и по другим профилям отделений.

В качестве некоторых ориентиров для распределения финансовых средств по профилям отделений и специальностям врачей амбулаторного приема могут служить результаты научных разработок. Расчетный способ определения удельных расходов на содержание учреждений здравоохранения был впервые предложен В.П. Корчагиным и И.Г. Минаковой [146].

Для получения коэффициентов соотношений в расходах финансовых средств по профилям отделений и специальностям врачей амбулаторного приема расчеты проводились нами следующим образом: за единицу принималась стоимость койко-дня или случая госпитализации в терапевтическом отделении, как наиболее распространенном профиле отделения, и стоимость посещения или случая поликлинического обслуживания у врача-терапевта участкового. Научное исследование, итоги которого представлены в табл. 6.3, было проведено в тот период времени, когда в рамках нового хозяйственного механизма планировался переход на финансирование по случаю госпитализации и по случаю поликлинического обслуживания. Фактически переход на финансирование по случаю госпитализации был осуществлен, как известно, в 2014 г., а на обращение в связи с заболеванием, т.е. показатель, аналогичный случаю поликлинического обслуживания, - в 2013 г. В связи с этим данные таблиц представляют собой интерес не только с исторической точки зрения, но могут быть использованы для практического применения и в настоящих условиях.

Таблица 6.8

Рекомендуемые коэффициенты распределения финансовых средств по профилям отделений

Медицинские книги

@medknigi

Окончание табл. 6.8

Как видно из данных табл. 6.8, наиболее высокая стоимость койко-дня - в отделении реанимации и интенсивной терапии; в хирургическом отделении этот показатель выше, чем в терапевтическом, в 1,3 раза, в специализированных отделениях хирургического профиля - в 1,5-1,8 раза, в акушерском - в 1,7 раза. Наименьшая стоимость койко-дня - в отделении долечивания, а также в офтальмологическом и гинекологическом отделениях. При расчетах финансовых средств на случай госпитализации использовались данные о средней длительности пребывания госпитализированных в стационаре. Размах колебаний в стоимости лечения одного случая госпитализации не столь велик, как при распределении расходов на один койко-день. Это связано прежде всего с различиями в средней длительности лечения в стационаре. Например, стоимость одного койко-дня в отделении реанимации и интенсивной

Медицинские книги

@medknigi

терапии в 10,6 раза выше, чем в терапевтическом отделении, но небольшой срок пребывания больных в этом отделении (2-3 дня) приводит к тому, что стоимость лечения одного больного в этом отделении лишь в 1,6 раза больше, чем стоимость случая госпитализации в терапевтическом отделении. В табл. 6.9 представлены также коэффициенты затрат на вспомогательную лечебно-диагностическую службу, которые также имеют большой размах колебаний как в расчете на койко-день, так и в расчете на случай госпитализации.

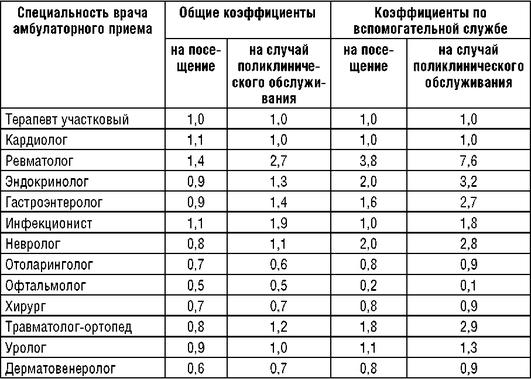

Таблица 6.9

Рекомендуемые коэффициенты финансовых средств по специальностям врачей амбулаторного приема

Значительная разница между максимальными и минимальными относительными показателями объясняется как разницей в затратах рабочего времени на одно посещение и обеспеченности врачей амбулаторного приема средним и младшим медицинским персоналом, так и в разной кратности посещений в одном обращении.

СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ НОРМАТИВЫ И НОРМЫ ТРУДА

Финансовые нормативы по КСГ и клинико-профильным группам (КПГ) в виде коэффициентов относительной затратоемкости и рекомендуемые

Медицинские книги

@medknigi

поправочные коэффициенты стоимости обращения с учетом кратности посещений по поводу заболеваний по основным специальностям приводятся в Рекомендациях по способам оплаты.

Впервые документ о способах оплаты появился в конце 2012 г. [74]. В последующих Рекомендациях [147] приводились распределение КСГ заболеваний по профилям медицинской деятельности (КПГ) и рекомендуемые коэффициенты относительной затратоемкости КСГ/КПГ. В следующем документе в конце 2014 г. [148] представлен более дифференцированный перечень КСГ заболеваний, а также рекомендуемая структура расходов базовой стоимости по КСГ заболеваний по следующим составляющим: заработная плата, медикаменты и расходные материалы, питание, остальные расходы. В документе, утвержденном в 2015 г. [149], перечень КСГ для медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, расширен до 308 и приводится распределение КСГ заболеваний и рекомендуемые коэффициенты относительной затратоемкости КСГ/КПГ для медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, по 118 группам заболеваний. В действующих к настоящему времени Рекомендациях по оплате [77] включено несколько новых КСГ, расширен справочник возрастных категорий.

Характерной чертой всех документов является сочетание коэффициентов затратоемкости КСГ и КПГ. Коэффициенты относительной затра-тоемкости представлены в одной таблице и по клинико-профильным, и по клиникостатистическим группам заболеваний, причем эти группы имеют свои рубрики. При общем совершенствовании Рекомендаций по оплате, расширении справочника по возрастным категориям, введении ряда дополнительных классификационных критериев в документе попрежнему отсутствует прозрачность в формировании коэффициентов КПГ в зависимости от структуры КСГ заболеваний, входящих в КПГ, а в ряде случаев имеются явные противоречия в величине указанных коэффициентов. Так, по ряду профилей отделений указывается коэффициент затратоемкости, не соответствующий коэффициентам входящих в него клинико-статистических групп болезней (табл. 6.10).

Таблица 6.10

Медицинские книги

@medknigi