- •Рак лёгкого

- •Петрозаводск, 2000

- •Введение

- •Содержание

- •Клиническая анатомия легких

- •Сегменты легких

- •Эпидемиология рака легкого

- •Этиология

- •Патогенез

- •Морфогенез и гистогенез

- •Классификация рака легкого

- •Клинико-анатомическая классификация рака легкого

- •1. Центральный рак:

- •2. Периферический рак:

- •3. Атипичные формы, связанные с особенностями метастазирования:

- •Международная гистологическая классификация опухолей легких (воз, 1984)

- •I. Эпителиальные опухоли

- •Регионарные лимфатические узлы

- •Tnm Клиническая классификация

- •PTnm Патологическая классификация

- •G Гистопатологическая дифференцировка

- •Диагностика рака легкого Клиника рака легкого

- •Дополнительные методы исследования

- •Рентгенологическая диагностика

- •Лечение рака легкого

- •Хирургическое лечение

- •Заключение

- •Литература

Сегменты легких

Правое легкое Верхняя доля 1. Верхушечный 2. Задний 3. Передний |

Левое легкое Верхняя доля 1—2. Верхушечно-задний 3. Передний 4. Верхний язычковый 5. Нижний язычковый |

Средняя доля 4. Латеральный 5. Медиальный |

|

Нижняя доля 6. Верхушечный 7. Медиальный базальный 8. Передний базальный 9. Латеральный базальный 10. Задний базальный |

Нижняя доля 6. Верхушечный 7. Отсутствует 8. Передний базальный 9. Латеральный базальный 10. Задний базальный |

Ворота легких, корни легких. На внутренней поверхности легкого расположены ворота легких, через которые проходят образования корней легких — бронхи, легочные артерии и вены, бронхиальные и лимфатические сосуды, нервные сплетения. Проекция ворот легких на грудную стенку чаще всего соответствует V—VIII грудным позвонкам сзади и II—IV ребрам спереди.

Корень легкого покрыт средостенной плеврой в месте перехода ее в висцеральный листок. Кнутри от средостенной плевры крупные сосуды корня легкого покрыты задним листком перикарда и не видны при вскрытии плевральной полости.

Все элементы корня легкого подплеврально покрыты отрогами внут-ригрудной фасции, которая формирует для них фасциальные влагалища, отграничивая околососудистую и околобронхиальную клетчатку, в которой расположены сосуды и нервные сплетения. Эта клетчатка сообщается с клетчаткой средостения, что имеет значение при распространении инфекции. Фасциальные тяжи, идущие от элементов корня легкого к перикарду, образуют перикардиально-бронхиальные и перикардиально-легочно-артериальные связки. Пересечение этих связок облегчает внепе-рикардиальное обнажение и обработку сосудов и бронхов при удалении легкого.

Элементы корней правого и левого легкого расположены асимметрично. В корне правого легкого самое верхнее положение занимает главный бронх, а ниже и кпереди от него расположена легочная артерия, ниже артерии — верхняя легочная вена. Правая легочная артерия делится на долевые и сегментарные артерии, уровни отхождения которых не всегда соответствуют уровням деления бронхов. Легочные вены (верхняя и нижняя) формируются из межсегментарных и сегментарных вен. Длина внеперикардиальной части верхней легочной вены от 0,8 до 1,4 см. Нижняя легочная вена короче верхней и расположена кзади и книзу от последней.

В корне левого легкого наиболее верхнее положение занимает легочная артерия, ниже и кзади от нее располагается главный бронх. Верхняя и нижняя легочные вены прилежат к передней и нижней поверхностям главного бронха и артерии. Левая легочная артерия в воротах легкого дугообразно обходит левый главный бронх, проходит над верхнедолевым бронхом, а затем располагается вдоль задненаружной поверхности левого нижнедолевого бронха.

Бронхиальное дерево. В основу анатомического деления легкого положено ветвление бронхиального дерева. На уровне IV грудного позвонка трахея делится на главные правый и левый бронхи. Они являются бронхами первого порядка. Место разветвления трахеи на два бронха получает название вилки (раздвоения) трахеи, bifurcatio tracheae. Угол бифуркации равен в среднем 70°. С внутренней стороны место разделения трахеи представляет вдающийся в полость трахеи полу лунной формы выступ — трахейная шпора, carina tracheae.

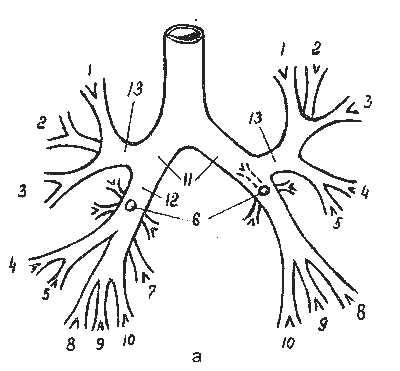

Правый главный бронх шире и короче левого и расположен более вертикально. Левый главный бронх расположен более горизонтально, несколько уже правого, но почти в 2 раза длиннее его. Главные бронхи делятся на долевые бронхи (бронхи второго порядка), которым соответствуют долевые артерия и вена (рис. 3, 4). Долевые бронхи делятся на сегментарные (бронхи третьего порядка).

|

Рис. 3. Сегментарное строение бронхиального дерева. а — вид спереди. Сегментарные бронхи верхних долей 1 — верхушечный; 2 — задний; 3 — передний; 4, 5 — верхний и нижний язычковый (только слева). Сегментарные бронхи средней доли; 4, 5— латеральный и медиальный (только справа). Сегментарные бронхи нижних долей; 6 — верхушечный; 7 — медиальнобазальный (только справа); 8 — переднебазальный; 9 — латералънобазалъный; 10 — заднебазальный; 11 — главный бронх; 12 — промежуточный бронх (только справа); 13 — верхнедолевой бронх |

|

Рис. 4. Сегментарное строение бронхиального дерева б — вид сбоку справа, в — вид сбоку слева. Расшифровка цифровых обозначений приведена на рис. 3 |

От правого главного бронха еще до вступления в ворота легких отходит верхнедолевой бронх, который делится на три сегментарных бронха — 1, 2, 3-й. Ниже отхождения правого верхнедолевого бронха участок бронха до отхождения от него среднедолевого бронха носит название промежуточного (стволового) бронха. Среднедолевой бронх распадается на два сегментарных бронха — 4-й и 5-й. После отхождения среднедолевого бронха стволовой бронх переходит в нижнедолевой, который проходит в ворота нижней доли у внутреннего края междолевой поверхности, где делится на пять сегментарных бронхов — 6, 7, 8, 9 и 10-й.

Левый главный бронх в воротах легкого делится на долевые — верхний и нижний бронхи. Верхнедолевой бронх распадается на два ствола — верхний, который образует два сегментарных бронха — 1—2-й и 3-й, и нижний, или язычковый, ствол, который делится на 4-й и 5-й сегментарные бронхи. Нижнедолевой бронх начинается ниже места отхождения верхнедолевого бронха. От него отходит сегментарный бронх к верхушечному сегменту нижней доли — 6-й сегмент, после чего нижнедолевой бронх продолжается в базальный бронх, который делится на сегментарные бронхи — 8, 9, 10-й.

По стенкам бронхов проходят и разветвляются питающие их бронхиальные артерии (от грудной аорты или ее ветвей) и сопровождающие их вены, лимфатические сосуды. На стенках бронхов и легочных сосудов располагаются ветви сердечно-легочного сплетения.

Правый главный бронх состоит из 6—8 хрящевых полуколец и в среднем в поперечнике достигает 2 см. Левый главный бронх состоит из 9—12 хрящевых полуколец. Средний диаметр его 1,2 см.

Ворота легких расположены ниже бифуркации трахеи, поэтому бронхи идут косо вниз и кнаружи. Однако правый бронх спускается более круто, чем левый, и является как бы продолжением трахеи. Этим объясняется то, что в правый бронх инородные тела попадают чаще.

Позади правого корня на медиальной поверхности правого легкого на протяжении сверху вниз тянется в виде желоба пищеводное вдавление.

Позади левого корня на медиальной поверхности левого легкого располагается хорошо выраженная аортальная бороздка.

Правый корень легкого огибается сзади наперед непарной веной, левый — спереди назад дугой аорты.

Функции легких. В процессе эволюции в легких сформировались два наиболее важных компонента, один из которых обеспечивает поступление воздуха и газообмен, а другой — защитные и иммунные функции. В альвеолярных образованиях происходит газообмен при контакте вдыхаемого воздуха с кровью. Слизистые оболочки, выстилающие дыхательные пути, клетки, секретирующие слизь, реснитчатые и другие образования, бактерицидные факторы осуществляют первый барьер защиты от многочисленных вредоносных воздействий воздушной среды. Лимфоидная ткань, ассоциированная с легкими, реагирует на антигенное влияние реакциями гуморального и клеточного иммунитета.

Известно, что человек ежедневно вдыхает около 10 000 литров воздуха, содержащего как органические, так и неорганические частицы, многие из которых патогенны. Удаление частиц происходит механически с поверхности слизистой оболочки носа, трахеи, бронхов или под влиянием направленных процессов, что зависит от размера частиц. Более мелкие частицы, не задерживаясь в верхних дыхательных путях, достигают нижних отделов, где с ними, помимо растворимых веществ типа ферментов, антител, бактерицидных факторов и т. п., вступают во взаимодействие макрофагеальные клетки. Макрофаги, особенно локализующиеся в альвеолах, — наиболее важный клеточный фактор как фагоцитоза, так и индукции иммунных реакций.

Кровоснабжение легких осуществляется легочными и бронхиальными сосудами. Легочные сосуды составляют малый круг кровообращения и выполняют главным образом функцию газообмена между кровью и воздухом. Ьронхиальные сосуды обеспечивают питание легких и принадлежат большому кругу кровообращения. Между этими двумя системами существуют достаточно выраженные анастомозы.

Правая и левая легочные артерии являются ветвями легочного ствола. Легочные артерии в легких делятся на долевые, а затем на сегментарные ветви (рис. 5). Самые мелкие ветви легочной артерии образуют сеть капилляров, оплетающую альвеолы (дыхательные капилляры).

|

Рис. 5. Схема деления легочных артерий 1 — легочный ствол; 2 — правая легочная артерия; 3 — левая легочная артерия; 4 — передний ствол легочной артерии; 5 — верхний ствол легочной артерии; 6, 7 — артерия базальной пирамиды; 8, 9 — междолевой ствол; А1—10 — сегментарные артерии |

В правом легком верхняя легочная вена формируется из вен верхней и средней долей, нижняя — из вен нижней доли (рис. 6). В левом легком верхняя и нижняя легочные вены образуются слиянием внутрилегочных вен соответственно верхней и нижней долей. Верхние и нижние легочные вены обоих легких впадают в левое предсердие.

|

Рис. 6. Схема формирования легочных вен. 1 — верхняя легочная вена; 2 — нижняя легочная вена |

Бронхиальные ветви отходят от задней поверхности аорты, чаще всего на границе между дугой и началом нисходящей аорты. Общее количество бронхиальных артерий чаще всего равно 4 (по 2 для каждого легкого), но может колебаться от 2 до 6. Кроме бронхиальных ветвей в кровоснабжении легкого принимают участие пищеводные и перикардиальные артерии на бронхах формируется перибронхиальная артериальная сеть, дающая артериолы и капилляры, соединяющиеся с капиллярами легочных артерий.

Лимфатическая система легкого. Началом лимфатических путей легких являются поверхностные и глубокие сети лимфатических капилляров. Поверхностная сеть расположена в висцеральной плевре. Глубокая капиллярная сеть находится в соединительной ткани внутри легочных долек, в междольковых перегородках, в подслизистой основе стенки бронхов, вокруг внутрилегочных кровеносных сосудов и бронхов, далее идет к воротам легкого.

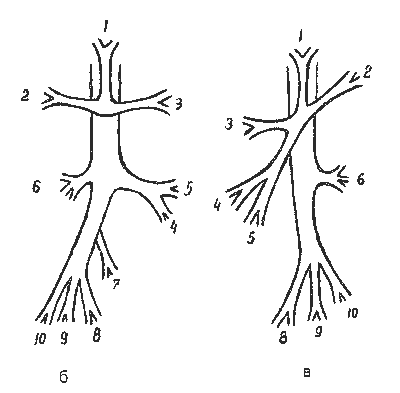

Региональные лимфатические узлы легкого и средостения по Международной анатомической номенклатуре объединяются в следующие группы (рис. 7), которым соответствуют этапы регионарного метастазирования при раке легкого. I группа, включающая пульмональные лимфатические узлы, расположенные вдоль сегментарных бронхов, — 1-й этап метастазирования; II группа — бронхопульмональные лимфатические узлы, локализующиеся вдоль долевых бронхов, — 2-й этап метастазирования; III группа — лимфатические узлы, залегающие вдоль главных бронхов и около легочных сосудов, верхние и нижние трахеобронхиаль-ные, а также лимфатические узлы, находящиеся у нижней стенки непарной вены, — 3-й этап регионарного метастазирования; IV группа — паратрахеальные, превенозные, предаортокаротидные, предперикардиальные и параэзофагеальные лимфатические узлы — 4-й этап метастатического поражения.

По Д. А. Жданову, существует тесная связь между лимфатическими узлами легких, средостения и шеи (рис. 8).

|

Рис. 7. Лимфатические узлы легкого. 1 — легочные лимфатические узлы; 2 — бронхолегочные лимфатические узлы; 3 — нижние трахеобронхиальные (бифуркационные) лимфатические узлы; 4 — верхние трахеобронхиальные лимфатические узлы; 5 — трахеальные (паратрахеальные) лимфатические узлы; 6 — задние средостснные лимфатические узлы; 7— лимфатические узлы легочных связок |

|

Рис. 8. Лимфатические узлы шеи и средостения (по Д. А. Жданову). 1 — легочные узлы; 2 — бронхолегочные узлы; 3 — трахеобронхиальные узлы; 4 — трахеальные узлы; 5 — глубокие шейные узлы; 6 — подмышечные узлы; 7 — задние средостенные узлы |

Иннервация легкого. Вегетативные нервы легких происходят из симпатического пограничного ствола — симпатическая иннервация легких и из блуждающих нервов — парасимпатическая иннервация.

Симпатические нервы исходят из двух нижних шейных ганглиев и пяти верхних грудных.

От блуждающих нервов отходят к легким ветви на месте пересечения ими корня легкого. Те и другие нервы направляются к легочной ткани, сопровождая бронхи, и формируют два вегетативных легочных сплетения — переднее и заднее.