Линейное

АОРТОПОДВЗДОШНО-БЕДРЕННОЕ ШУНТИРОВАНИЕ

Показания к операции. Показанием является изолированное поражение общей или наружной подвздошной артерии. Операцию выполняют при наличии у больного перемежающейся хромоты менее чем через 200 м ходьбы обычном шагом.

Анестезиологическое обеспечение. Применяют эндотрахеальную сбалансированную анестезию.

Положение больного. Больного укладывают на спину, подложив валики под поясничную область и под коленные суставы ротированных кнаружи нижних конечностей.

Хирургический доступ. Выполняют пара-ректальный доступ на стороне поражения с наклоном операционного стола от хирурга (см. 8.9, Б; 8.13).

Пластический материал. Используют любые синтетические протезы диаметром от 9 до 12 мм. Высокопорозные протезы должны быть предварительно пропитаны кровью больного или пропитка должна осуществляться на этапе операции после наложения проксимального анастомоза.

Выбирая участок для наложения проксимального анастомоза, необходимо выполнить пальцевую ревизию аорты и подвздошных артерий. Обращают внимание на наличие бляшек, плотность стенок сосудов, протяженность поражения и его выраженность, наличие кальциноза. Именно результаты интраопера-ционной ревизии, наряду с данными ангиографии позволяет окончательно выбрать вариант реконструкции. Если устье общей подвздошной артерии плотное в связи с выраженным атеросклеротическим процессом, то выполняют аортобедренное шунтирование. Если устье мягкое, то оптимальным вариантом реконструкции является общеподвздошно-бедренное

шунтирование. В редких случаях, когда наружная подвздошная и общая бедренная артерии не поражены, а стенозирующий процесс локализован только в общей подвздошной артерии, дистальный анастомоз формируют с наружной подвздошной артерией.

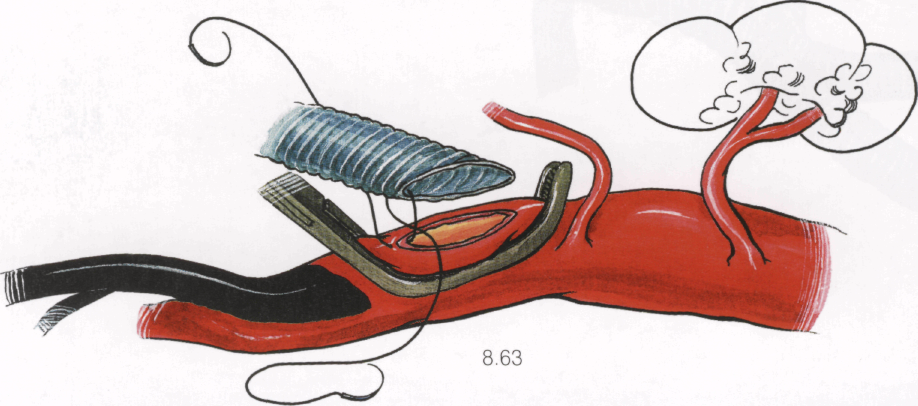

8.63

При аортобедренном шунтировании пристеночно отжимают аорту по ее переднебоковой стенке на % ее просвета. При узкой аорте вполне допустимо для удобства наложения анастомоза полностью пережать аорту зажимом для ее пристеночного отжатия. Скальпелем и ножницами вырезают отверстие в стенке аорты по длине, соответствующей длиннику срезанного под углом концу протеза. Из просвета аорты пинцетом тщательно удаляют тромботичес-кие и казеозные массы, после чего внутреннюю часть отжатой аорты промывают струей изотонического раствора хлорида натрия. Конец протеза вшивают в бок аорты непрерывным обвивным швом полипропиленовой нитью 3/0 с иглой 22 мм. После снятия зажима с аорты и достижения гемостаза в анастомозе путем его прижатия салфетками протез пережимают на 5 мм ниже анастомоза. Сгустки крови из протеза эвакуируют отсосом. Через заранее выполненный доступ к бедренной артерии пальцем проделывают туннель под пупартовой связкой непосредственно над общей бедренной и наружной подвздошной артериями. Этот этап в отличие от лапаротомного доступа обычно не вызывает затруднений ввиду хорошей экспозиции в ране подвздошных артерий. Со стороны бедра под пупартову связку вводят зажим Шамли (либо корнцанг или окончатый зажим), которым захватывают свободный конец протеза и выводят его на бедро для анастомоза с бедренной артерией (см. 8.34-8.40). При шунтировании наружной подвздошной артерии доступ на бедре не требуется и можно ограничиться только параректальным доступом.

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА СОСУДАХ АОРТОПОДВЗДОШНОЙ ЗОНЫ

Проксимальный анастомоз

Отсутствие хорошего наполнения основной бранши

протеза после снятия зажима с аорты Причины этого следующие.

8.64

«Подхватывание» противоположной стенки аорты, протеза или шва на аорте при формировании анастомоза (А). Действие: перешить анастомоз.

норма

Узкий выход из аорты в результате отсутствия в ней «окна» (Б). Это происходит в том случае, если ограничиться только рассечением стенки аорты без ее иссечения при ригидной и/или кальцинированной стенке аорты. Действие: перешить анастомоз с созданием достаточно широкого выхода из аорты.

8.65

Перегиб протеза у анастомоза. Типичная ситуация, если протез срезается перед вшиванием в аорту под углом более 45°. После снятия зажима с аорты протез направлен под тупым углом к аорте (А), и после его укладки параллельно аорте происходит перегиб основной бранши протеза с обеднением кровотока в нем (Б).

Действие: перешить анастомоз, увеличив разрез аорты и срезав протез под более острым углом 30-45°(В).

НОРМА

8.65

8.66

Перегиб браншей протеза у их устьев. Это происходит, как правило, с негофрированным протезом из политетрафторэтилена (PTFE) типа HYBRID PTFE фирмы «ATRIUM» (США), если он вшит в аорту под углом более 30°. Именно для этой категории протезов необходимо всегда между аортой и основной браншей создавать угол 30° и меньше. Действие: перешить анастомоз, увеличив разрез аорты и срезав протез под более острым углом (30°).

8.66

Кровотечение из анастомоза

Причины этого следующие.

Широкие стежки при шитье анастомоза. Ситуация типичная, если стежки неравномерные и расстояние между некоторыми из них более 3-5 мм. Действие: наложение дополнительных Z- или П-образных швов (лучше натефлоновых прокладках).

Прорезывание шва на аорте. Причина — сильная тракция за нить при измененной стенке аорты, либо применение тонкой нити при тонкостенной аорте и тракцией нити не по ходу выкола иглы (эффект «резки сыра проволокой»). Прорезывание шва может наблюдаться и при близком к краю захватывании стенки аорты. Действие — наложение дополнительного Z-или П-образного шва либо одиночного шва в поперечном направлении с использованием полипропиленовой нити 2/0 или 3/0. При сильно измененной стенке аорты необходимо накладывать только П-об-разные швы на тефлоновых прокладках как со стороны аорты, так и со стороны протеза.

Недотягивание швов по всему периметру анастомоза. Причина — слабая тракция за нить при шитье анастомоза. Действие: наложение нескольких дополнительных швов или дополнительного непрерывного шва по всей линии анастомоза. При анастомозе «конец в конец» с пересечением аорты в этой ситуации можно выкроить полоску протеза длиной 10 см и шириной 1,5 см, наложить ее на анастомоз и, туго затянув на анастомозе (не суживая его!), закрепить в этом состоянии сшиванием полоски (см. 24.10, Б).

Во избежание кровопотери все манипуляции для дополнительного гемостаза необходимо проводить на выключенном из кровообращении анастомозе путем отжатия или пережатия аорты. Поскольку протез при этом заполнен кровью, гемостаз должен осуществляться быстро и качественно до момента образования сгустков крови в протезе.

Дистальный анастомоз

Отсутствие хорошего наполнения бранши протеза либо эффект «пустой» бранши

Причины этого следующие (при нормальном проксимальном анастомозе!).

Перекрут бранши протеза. Его легко определить при ревизии бранши через брюшную полость. Действие: рассечь браншу поперек на 2 см выше дистально-го анастомоза, ликвидировать перекрут и сшить концы протеза.

Перегиб бранши протеза. Наблюдается при большом избытке бранши протеза. Действие: пересечь браншу на 2 см выше дистального анастомоза, иссечь избыток протеза и наложить анастомоз «конец в конец» на протез.

Тромбоэмболия в браншу протеза. Действие: поперечным разрезом длиной 1 см на 2 см выше дистального анастомоза вскрыть просвет бранши, ввести катетер Фогарти и выполнить тромбэмболэктомию. При незакрытой ране на животе можно механически «сдоить» браншу протеза в дистальном направлении с эвакуацией тромбов и эмболов через отверстие в бранше (обязательно пережав протез перед дисталь-ным анастомозом!).

Тромбоз бранши протеза

Это наиболее частое осложнение при бифуркационном аортобедренном шунтировании. Тромбоз может произойти в следующих ситуациях:

Тромбоэмболия в место анастомоза или в дисталъные отделы артерии. Действие: выше анастомоза на 1,5-2 см поперечным разрезом длиной 1 см вскрыть просвет бранши протеза, в дистальные отделы ввести катетер Фогарти и выполнить тромбэмболэктомию до получения хорошего ретроградного кровотока. Если произошла эмболия в дистальные отделы глубокой артерии бедра, то можно использовать только катетер Фогарти малых размеров (3F). Далее выполняют тромбэктомию из бранши протеза и зашивают разрез.

Стеноз в области выхода из анастомоза. Причина -грубое шитье, подхватывания противоположной стенки артерии или противоположного края анастомоза. Иногда причина кроется в отслойке интимы и перекрытии ею анастомоза или выхода из него, что

наблюдается после эндартерэктомии. Действие: пере-шивание анастомоза с захватом при необходимости отслоенной интимы или ее фиксацией отдельным П-образным швом с завязыванием его снаружи артерии. Плохое дисталъное русло, значительно ограничивающее кровоток в шунте, в результате чего возникает тромбоз. Причина — расширение показаний к операции. Это состояние подтверждается только после исключения первых двух причин тромбоза бранши протеза. Если после тромбэктомии кровоток в бранше протеза менее 150 мл/мин, то необходимо увеличить емкость дистального русла за счет включения в кровоток дополнительных артериальных бассейнов. Действие: расширение объема операции до протезо-бедренного или протезо-подколенного шунтирования. Протез из политетрафторэтилена (PTFE), например HYBRID PTFE фирмы «ATRIUM» (США) диаметром 8-6 мм или аутовену вшивают в бок бранши протеза на 2 см выше дистального анастомоза в овальное отверстие размером 10x5 мм (см. 10.36). До этого браншу протеза и бедренные артерии необходимо заполнить изотоническим раствором хлорида натрия с гепарином (2500 ЕД гепарина в 100 мл раствора) для предупреждения ретромбоза. Анастомоз формируют непрерывным обвивным швом полипропиленовой нитью 5/0. Дополнительный шунт пережимают на 5 мм ниже анастомоза, снимают зажимы с бранши протеза, тем самым восстанавливая кровоток в глубокой артерии бедра. Затем выполняют анастомоз с поверхностной бедренной артерией в приводящем (гунтеровом) канале или с подколенной артерией. Можно первоначально выполнить анастомозы с подколенной или бедренной артерией, а затем с протезом.

Деформация анастомоза

Является одной из причин неудовлетворительных ближайших и особенно отдаленных результатов операции, и может произойти в следующих случаях.

Натяжение бранши протеза вследствие неправильно выбранной длины ее бранши (слишком короткая). При этом часто наблюдаются прорезывание швов в дис-тальном отделе анастомоза, разволокнение протеза, образование ложных аневризм анастомоза в дальнейшем, стеноз анастомоза, снижение кровотока в шунте и как следствие его тромбоз. Действие: удлинение бранши протеза. Необходимо пересечь браншу в 2 см от дистального анастомоза и вшить туда сегмент линейного протеза необходимой длины и соответствующего диаметра.

Избыток протеза. Вследствие этого протез располагается под тупым углом к артерии. Необходимо подтянуть браншу протеза у места его бифуркации в брюшной полости, а при большом избытке — резецировать часть протеза.

ПОДМЫШЕЧНО-БЕДРЕННОЕ ШУНТИРОВАНИЕ

Показания к о п е р а ц и и. Операция показана больным с тяжелым стенотическим поражением брюшного отдела аорты или ее окклюзией либо с аналогичным поражением обеих подвздошных артерий. При этом не может быть выполнена прямая реконструкция аортоподвздошной зоны вследствие тяжелого общего состояния больного с невозможностью расширения объема операции и проведения анестезии; наличия у больного инфекционного процесса в брюшной полости и/или забрюшинном пространстве; как обходной путь реваскуляризации конечностей после удаления инфицированного протеза аорты и перевязки аорты. Таким образом, операция показана в том случае, если больному невозможно выполнить бифуркационное аортобедрен-ное шунтирование или протезирование. Условия выполнения операции — сохранное дистальное русло нижних конечностей, в первую очередь, глубоких артерий бедра и непораженные артерии «донорской» верхней конечности.

Подмышечно-бедренный шунт выполняют на стороне наибольшего поражения конечности.

8.67

Положение больного. Больного укладывают на спину с отведенной «донорской» верхней конечностью и слегка ротированными кнаружи нижними конечностями.

Обработку антисептиками кожных покровов производят от шеи до стоп с захватом боковой поверхно-

8.68

Доступ к подмышечной артерии. Разрез кожи, подкожной клетчатки и поверхностной фасции длиной 8 см проводят параллельно и на 1 поперечный палец ниже ключицы в ее средней трети. Рассекают грудную фасцию и разводят волокна ключичной части большой грудной мышцы, помещая затем туда ранорасширитель. Рассекают глубокую клю-чично-грудную фасцию, под которой расположены первый участок подмышечной артерии, одноименная вена (медиально) и плечевое сплетение (лате-рально). Артерию мобилизуют на протяжении 4 см и берут на держалки.

8.69

Канал для проведения шунта между подмышечной и бедренной артериями формируют с помощью специального туннелизатора фирмы «B\Braun-Aesculap» без промежуточных разрезов кожи. В случае использования длинных зажимов типа Шамли необходимо сделать 1-2 промежуточных разреза (по 2 см) кожи и жировой клетчатки. Канал формируют по передней-подмышечной линии вверху — между большой и малой грудными мышцами, внизу — над пупартовой связкой, на остальном расстоянии — подкожно.

Подкожно формируют канал для проведения шунта от одной бедренной артерии к другой. Для этого указательные пальцы вводят в подкожную клетчатку медиально над пупартовыми связками и проводят подкожно чуть выше лобковой кости навстречу друг другу. После этого внутривенно вводят гепарин.

В качестве шунта используют специально предназначенные для этого вида операций желатинизи-рованные протезы диаметром 8 или 10 мм длиной 100 см Uni-Graft® К DV фирмы «B\Braun-Aesculap» с боковыми браншами.

8.71

На первом этапе формируют анастомоз с подмышечной артерией. Протез проводят с бедра в заранее сформированном канале и выводят основную длинную браншу к подмышечной артерии. Бранша к контрлатеральной бедренной артерии должна находиться над пупартовой связкой. Протез обрезают под углом 30-45° с формированием S-образного среза. Подмышечную артерию пережимают и вскрывают продольным разрезом длиной 15 мм по передне-нижней стенке. Накладывают анастомоз «конец протеза в бок артерии» непрерывным обвивным швом полипропиленовой нитью 5/0 с использованием стандартной техники (см. 2.33-2.42). Протез пережимают сосудистым зажимом в 5 мм от анастомоза и восстанавливают кровообращение в верхней конечности.

На втором этапе формируют анастомоз с унилате-ральной бедренной артерией, после чего восстанавливают кровообращение в конечности, предварительно пережав у устья браншу, направляемую к противоположной бедренной артерии. Эту браншу далее проводят через заранее сформированный канал над лобковым сочленением к противоположной бедренной артерии, где формируют последний анастомоз. Техника наложения анастомозов с бедренными артериями стандартная (см. 8.34-8.38).

.72

ПЕРЕКРЕСТНОЕ ВЕДРЕННО-БЕДРЕННОЕ ШУНТИРОВАНИЕ

Показания к операции. Те же, что и для линейного аорто- или подвздошно-бедренного шунтирования (см. стр. 114). Однако операцию осуществляют тогда, когда по тем или иным обстоятельствам невозможно выполнить стандартное анатомическое шунтирование (см. стр. 117, «Подмышечно-бедрен-ное шунтирование»).

В качестве «донорской» артерии (артерии «притока») используют общую бедренную артерию на стороне ненарушенного кровообращения конечности. На этой стороне у больного не должно быть стенозов подвздошно-бедренного сегмента.

Хирургический доступ. Стандартно обнажают бедренные артерии с обеих сторон (см. 8.2-8.8). Производят ревизию для выявления характера поражения и операбельности одной бедренной артерии и подтверждения отсутствия стенозов в другой. Продвигая указательные пальцы навстречу друг другу, формируют канал в подкожной клетчатке немного выше лобковой кости (см. 8.70).

Первоначально формируют анастомоз с общей бедренной артерией на непораженной стороне. Анастомоз накладывают под пупартовой связкой на пе-реднемедиальной стороне артерии с направлением шунта против кровотока. Для этого используют любой сосудистый протез, который срезают под углом 45-60°. Однако лучше применять армированные протезы из политетрафторэтилена (PTFE), например протезы HYBRID PTFE фирмы «ATRIUM» (США) диаметром 8-10 мм. Протез подшивают таким же образом, как при операции аортобедренного шунтирования (см. 8.34-8.38).

8.74

После пропитки протеза (если он высокопороз-ный) и эвакуации из его просвета сгустков крови основание протеза у анастомоза пережимают, а протез зажимом Шамли выводят на противоположное бедро. Определяют длину протеза, при этом не должно быть его натяжения, а углы выхода и входа в артерии должны соответствовать срезам протеза.

8.75

Аналогичным образом накладывают анастомоз либо с общей бедренной артерией (А), либо с глубокой артерией бедра (Б). Пускают кровь по шунту. Закрывают раны, дренируют места анастомозов.

8.76

В качестве «донорской» артерии можно использовать наружную подвздошную артерию, выделенную с использованием внебрюшинного доступа (см. 8.77, Б). При этом анастомоз с ней формируют под прямым углом на передневнутренней стороне артерии.

ШУНТИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЗАПИРАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

Подвздошно-(аорто-) бедренное шунтирование через запирательный канал является методом выбора в реваскуляризации конечности в обход артерий бедренного (скарповского) треугольника.

Показания к операции. Показанием являются инфицирование раны после реконструктивной операции на общей бедренной артерии и глубокой артерии бедра, а также выраженный рубцовый процесс в этой зоне. Шунт, проведенный через запирательный канал и между мышцами бедра, менее подвержен инфицированию как при первичных операциях, так и при повторных, на фоне уже имеющегося инфекционного процесса в ране на бедре. Необходимым условием повторной операции с проведением шунта через запирательный канал является пригодность для шунтирования поверхностной бедренной или подколенной артерий.

Анестезиологическое обеспечение. Применяют эндотрахеальную сбалансированную анестезию, возможна региональная (эпидуральная или спинальная) анестезия.

Положение больного. Больного укладывают на спину с согнутой в коленном суставе конечностью

таким образом, чтобы голень располагалась параллельно пупартовой связке. Под коленный сустав должен быть помещен валик.