- •Хирургия аорты и магистральных сосудов Шалимов а.А. Дрюк н.Ф. Содержание

- •Методы реконструкции кровеносных сосудов и техника операций

- •Сосудистый шов

- •Способы дезоблитерации сосудов

- •Трансплантация сосудов

- •Паллиативные сосудистые операции

- •Хирургия грудной аорты и ее ветвей

- •Коарктация аорты

- •Классификация

- •Нарушения гемодинамики

- •Клиническая картина и диагностика

- •Лечение

- •Циркулярное протезирование

- •Аневризмы грудной аорты

- •Этиология

- •Клиническая картина и диагностика

- •Лечение

- •Расслаивающие аневризмы грудной аорты

- •Этиология

- •Патологическая анатомия

- •Клиническая картина и диагностика

- •Лечение

- •Окклюзионные поражения ветвей дуги аорты

- •Этиология

- •Клиническая картина и диагностика

- •Методы реконструкции ветвей дуги аорты

- •Окклюзионные поражения коронарных артерий (ишемическая болезнь сердца)

- •Этиология и патогенез

- •Хирургическая анатомия коронарных артерий

- •Состояние коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца

- •Клинические формы ишемической болезни сердца

- •Диагностика

- •Аневризмы брюшной аорты

- •Классификация

- •Клиническая картина и диагностика

- •Аневризмы, осложненные расслоением и разрывом стенок

- •Окклюзионные поражения почечных артерий (вазоренальная гипертония)

- •Этиология

- •Клиническая картина и диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Хирургическое лечение вазоренальной гипертонии

- •Хронические окклюзии висцеральных артерий (висцерально-ишемический синдром)

- •Клиническая картина и диагностика

- •Сосудистые реконструктивные операции на висцеральных артериях.

- •Острая закупорка брыжеечных сосудов (инфаркт кишечника)

- •Клиническая картина и диагностика

- •Предоперационная подготовка

- •Хирургия периферических артерий хронические облитерирующие заболевания артерий конечностей

- •Облитерирующий эндартериит (облитерирующий тромбангиит, болезнь Винивартера — Бюргера).

- •Клиническая картина и диагностика

- •Классификация

- •Окклюзии брюшной аорты и подвздошных артерий

- •Хирургическое лечение

- •Сочетанные окклюзии аорто-подвздошного сегмента и бедренных артерий конечностей

- •Бедренно-подколенные окклюзии

- •Этиология

- •Окклюзия артерий подколенно-голеностопного сегмента

- •Хирургическое лечение

- •Особенности лечения облитерирующего эндартериита

- •Дифференциальные признаки облитерирующих заболеваний конечности

- •Реконструктивные операции на сосудах

- •Длительная внутриартериальная инфузия лекарственных веществ

- •Ампутация и некрэктомия

- •Хроническая артериальная недостаточность верхних конечностей

- •Этиология и классификация

- •Нейрососудистые компрессионные синдромы плечевого пояса

- •Болезнь и синдром рейно

- •Техника операций при хронической артериальной недостаточности верхних конечностей

- •Аневризмы периферических артерий

- •Классификация

- •Патологическая анатомия

- •Клиническая картина и диагностика

- •Хирургическое лечение

- •Принципы лечения больных после операций на периферических артериях

- •Экстренная хирургия артериальных сосудов

- •Эмболии и тромбозы бифуркации аорты и магистральных артерий

- •Этиология

- •Клиническая картина и диагностика

- •Лечение

- •Профилактика повторных эмболий

- •Травматические повреждения сосудов

- •Причины и классификация повреждений сосудов

- •Клиническая картина и диагностика

Экстренная хирургия артериальных сосудов

Наибольшее практическое значение в экстренной хирургии сосудов имеют острые тромбозы и эмболии магистральных артерий и травматические повреждения магистральных сосудов. Указанным видам патологии посвящена эта глава. Некоторые вопросы экстренной хирургии сосудов, в частности острые тромбозы висцеральных артерий, разрывы аневризм, изложены в соответствующих разделах книги.

Эмболии и тромбозы бифуркации аорты и магистральных артерий

Артериальная эмболия стала синонимом острой непроходимости артерий. Статистические данные последних десятилетий свидетельствуют об учащении острых артериальных эмболии и тромбозов — тяжелых осложнений, с которыми приходится встречаться врачам всех специальностей. Эмболэктомия признана методом выбора при лечении артериальных эмболии, и ее широко применяют в настоящее время. Однако проблема помощи больным с острыми артериальными эмболиями еще далеко не решена. Убедительным доказательством этого является высокая смертность больных — от 20 до 35%, по данным различных авторов, и высокая частота ампутаций конечностей по поводу гангрены — почти у 20% больных (В. С. Савельев, 1975).

Задача сегодняшнего дня — улучшение подготовки хирургов общего профиля, терапевтов, невропатологов, врачей скорой помощи по вопросам

диагностики и современных принципов лечения артериальных эмболии, а также организация своевременного оперативного лечения с участием хирургов специализированных отделений или общими хирургами, владеющими техникой сосудистого шва и основными методами лечения этой патологии.

Этиология

Эмболия является осложнением различных эмбологенных заболеваний. Выявление эмбологенного заболевания важно для диагностики эмболии, а также выбора методов хирургического и терапевтического лечения. Установлено, что у 90—95% больных причиной эмболии артериальных сосудов большого круга кровообращения являются заболевания сердца, при которых в его полостях образуются тромботические массы: атеросклеротическая кардиопатия (острый инфаркт миокарда, диффузный и постинфарктный кардиосклероз, аневризмы сердца), ревматические пороки клапанов, преимущественно митральный стеноз, подострый септический эндокардит.

В последние годы в структуре эмбологенных заболеваний отмечаются изменения: увеличился удельный вес атеросклеротических поражений сердца, которые заняли первое место по частоте (В. С. Савельев с соавт., 1974), тогда как раньше основной причиной считали ревматические пороки сердца. Отмечается также возрастание удельного веса острого инфаркта миокарда, острой и хронической аневризм сердца.

_____________________________

339

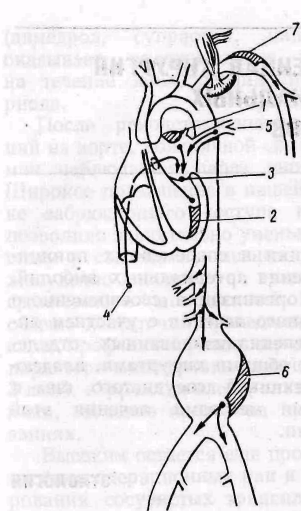

Рис. 152. Источники эмбологенных тромбов:

/ — тромбы левого предсердия при пороках митрального клапана; 2 — пристеночные тромбы в левом желудочке при атеросклеротических кар-диопатиях; 3 — тромбы на клапанах при септическом эндокардите, протезировании клапанов; 4 — парадоксальная эмболия венозными тромбами при неэаращении овального отверстия меж-предсердной перегородки; 5 — тромбы легочных вен; 6 — тромбы аневризмы аорты; 7 — тромбы аневризмы подключичной артерии при шейном ребре и синдроме передней лестничной мышцы

Септический эндокардит и врожденные пороки сердца как причина эмболии наблюдаются редко, примерно у 1—2% больных.

Почти у 75% больных с эмболиями артериальных сосудов отмечаются нарушения ритма сердечных сокращений, наиболее часто в виде мерцательной аритмии. Аритмии способствуют образованию тромбов в полостях сердца вследствие значительного нарушения внутрисердечной гемодинамики.

Эмбологенные тромботические массы находятся, как правило, в левом предсердии (при митральных пороках) и в левом желудочке (обычно при кардиосклерозе, инфаркте миокарда, аневризмах желудочка, рис. 152). Редко тромбы образуются на клапанах (при септическом эндокардите, протезировании клапана). Крайне редко наблю-

даются случаи аномального (парадоксальная эмболия) перемещения тромба из правых в левые полости сердца, в том числе при тромбозах периферических вен, через врожденные дефекты перегородок и открытый артериальный проток сердца. Тиреотоксические кардиопатии с мерцательной аритмией также могут привести к артериальной эмболии.

Отрыв внутрисердечного тромба происходит нередко при усилении сердечной деятельности, часто вследствие применения сердечных гликозидов, эмоционального и двигательного возбуждения, после дефибрилляции с целью устранения аритмии (так называемые постконверсионные эмболии). Повышение фибринолитической активности крови может способствовать фрагментации и отрыву тромба, в связи с чем считают нецелесообразным применение для лечения артериальных эмболии мощных фибрино-литИческих. средств (В. С. Савельев с соавт.,-1974). В целом механизмы мобилизации внутрисердечных тромбов изучены недостаточно.

Среди внесердечных эмбологенных заболеваний первое место занимают аневризмы аорты и ее крупных ветвей. Источником эмболии являются пристеночные тромбы аневризматиче-ского мешка. Атеросклероз аорты в тромбо-некротической стадии с пристеночным тромбозом может привести к эмболии периферических сосудов. При аневризмах периферических артерий также наблюдаются эмболии. Установлено (Yao с соавт., 1972), что синдром Рейно нередко является следствием эмболии пальцевых артерий при «синдроме торакального выхода» (сдавление подключичной артерии передней лестничной мышцей, шейным ребром). Источником эмболии являются тромбы, образующиеся в пост-стенотическом аневризматическом расширении подключичной артерии.

К периферической эмболии может привести также пневмония, когда тромбы, образующиеся в легочных венах, мигрируют стоком крови в левое предсердие, левый желудочек, а затем в артерии большого круга кровообращения. В литературе описаны также казуистические случаи эмболии артерий инородными телами (например, пулей), опухолевыми массами, а также оболочками паразитарных кист.

Важным является то обстоятельство, что при всех эмбологенных заболеваниях существует наклонность к возникновению повторных эмболии, если не предпринимается радикальное лечение основного заболевания.

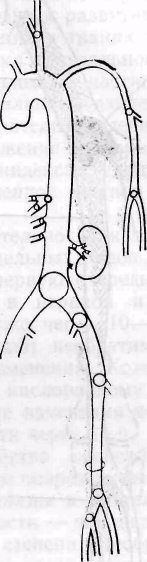

Эмбол может попадать с током крови в любую артерию большого круга кровообращения. Обычно эмболы ок-клюзируют магистральные сосуды в области бифуркаций и отхождения крупных ветвей, где диаметр сосуда резко уменьшается. Это обстоятельство важно в практическом отношении, так как облегчает клиническую диагностику уровня эмболии. Наиболее типичные уровни, <етажи» эмболических окклюзии представлены на рис. 153. Среди так называемых хирургических эмболии артерий наиболее часто наблюдаются эмболии бедренной артерии в области ее бифуркации, общей подвздошной артерии в области ее бифуркации, бифуркации аорты, подколенной артерии, плечевой артерии в области отхождения глубокой артерии плеча и в месте ее бифуркации, редко подмышечной и подключичной артерий (Fogarty, 1965, и др.). Эмболии артерий голени и предплечья в действительности наблюдаются чаще, чем диагностируются, и протекают как скрытые эмболии.

Эмбол может мигрировать с током крови в дистальном направлении с одного «этажа» на другой после введения обезболивающих, сосудорасширяющих средств, при транспортировке больного, в состоянии наркоза. Этим объясняются случаи самостоятельного улучшения состояния конечности после начальных, резко выраженных патологических изменений конечности. Нередко наблюдаются «этажные» эмболии (В. С. Савельев с соавт.,

Рис. 153. Типичные места («этажи») эмболии артериального сосудистого русла

1970, 1975), то есть на разных уровнях магистральных сосудов одной конечности при фрагментации эмбо-ла, а также комбинированные, при которых возникает эмболическая окклюзия артерий разных конечностей, и сочетанные, когда поражаются также висцеральные и мозговые сосуды.

ПАТОГЕНЕЗ СИНДРОМА ОСТРОЙ ИШЕМИИ

Знание основных патогенетических механизмов развития острой ишемии тканей при острой закупорке магистральных артерий необходимо для правильной оценки степени ишемии, выбора методов хирургического и терапевтического лечения.

В

результате остро возникшей закупорки

магистральной артерии развивается

спазм

периферических сосудов. Механизм

развития артериоспаз-ма недостаточно

выяснен. В нем

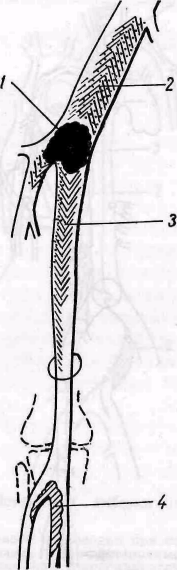

Рис. 154. Схема развития продолженного тромба — восходящего (2) и нисходящего (3) по отношению к эмболу (1), а также вторичного тромбоза (4) дистальных сосудов. Граница восходящего тромба достигает уровня отхождения крупной артериальной ветви

участвуют рефлекторные реакции, влияние кислородного голодания стенки сосудов и эффект действия трансму-рального давления на стенки микрососудов при резком снижении в них давления крови ниже критического уровня. Патологический артериоспазм затрудняет включение коллатерального кровообращения и в этой связи рассматривается некоторыми авторами (Б. А. Долго-Сабуров, 1956, и др.) как основная причина развития необратимых изменений тканей, поскольку препятствует своевременной компенсации нарушенного магистрального кровообращения за счет коллатерального кровотока. Однако в случае продолжительной тяжелой ишемии тканей спазм мелких сосудов, по-видимому, сменяется паралитичес-

кой вазодилатацией вследствие метаболического ацидоза. Диаметр магистральных периферических сосудов, как показывают клинические наблюдения, у большинства больных при ишемии значительно уменьшен. Вследствие нарушения гемодинамики (стаз крови), патологических изменений сосудистой стенки в результате гипоксии и аноксии и изменений свертывающей системы крови развивается продолженный тромбоз в проксимальном (восходящий) и в дистальном (нисходящий) направлении по отношению к месту первоначальной закупорки (рис. 154). Границы продолженного тромбоза обычно ограничены местами отхождения крупных ветвей, в которых сохраняется относительно большая скорость кровотока. В начальной стадии продолженный тромб обычно флотирующий, не спаян с артериальной стенкой и относительно легко может быть удален.

В последующем тромб увеличивается, спаивается со стенкой сосуда, распространяется на ее боковые ветви, мышечные артерии. Развивается воспалительная реакция сосудистой стенки. Вследствие метаболических изменений в тканях возникают микро- и макроагрегаты форменных элементов крови, микроэмболы, тромбозы в мышечных и даже в магистральных венах — у5—6% больных (В. С.Савельев с соавт., 1974). Признаки венозного тромбоза являются показателем того, что кровоток в конечности полностью нарушен. Распространение тромботического процесса на микро-циркуляторное и венозное русло — чрезвычайно неблагоприятный прогностический признак. В таких случаях оперативное устранение причины окклюзии не может быть эффективным, так как после восстановления проходимости магистральных сосудов нормальный кровоток в тканях не наблюдается, возникает вторичный тромбоз магистрального сосуда вследствие высокого периферического сопротивления, затрудненного оттока и патологических изменений стенок сосудов.

Острая непроходимость магистральных артерий приводит к развитию острой аноксии (гипоксии) и нарушению всех видов обмена в тканях. Важнейшее значение имеет развитие метаболического ацидоза, обусловленного переходом аэробного окисления в анаэробный, и накопление избыточного количества недоокисленных продуктов обмена, в частности ПВК и МК. В ишемизированных тканях в большом количестве появляются активные ферменты, например кинины. Выделен также «ишемический токсин» (В. В. Кованов, Т. М. Оксман), точная структура которого и механизм действия недостаточно изучены. Анок-сия и метаболический ацидоз приводят к нарушению проницаемости клеточных мембран, гибели мышечных клеток. В результате этого внутриклеточный калий и миоглобин накапливаются в межтканевой жидкости, попадают в общий кровоток и развиваются гиперкалиемия и «миоглоби-нурический нефроз».

При тяжелой продолжительной ишемии конечности возникает суб-фасциальный отек мышц, обусловленный нарушением проницаемости клеточных мембран и ионного равновесия. Мышцы конечностей заключены в плотные фасциальные и костно-фасциальные влагалища и сдавление их при отеке усугубляет нарушение кровотока в тканях. Это может привести к некрозу целых групп мышц, особенно после оперативного восстановления кровотока в магистральных артериях, поскольку отек ишемизированных мышц резко увеличивается после операции. Установлено, что в сосудах ишемизированных тканей образуются макроагрегаты форменных элементов крови (В. С. Савельев с соавт., 1973, 1975). Метаболические нарушения (ацидоз, активные ферменты), стаз крови, наличие макроагрегатов форменных элементов крови создают условия для внутрисосудис-того тромбообразования в мелких со-

судах, капиллярах, что в конечном счете приводит к развитию необратимых изменений в тканях конечности.

Изменения центральной гемодинамики у больных, в частности снижение артериального давления, ухудшение показателей сердечной деятельности (снижение ударного объема, сердечного индекса), ухудшают и без того нарушенное местное кровообращение.

Чувствительность к аноксии (гипоксии) отдельных видов тканей различна. В первую очередь наступают изменения в нервной и мышечной тканях — уже через 10—12 ч аноксии возникают необратимые патологические изменения. Кожа более устойчивая к кислородному голоданию, необратимые изменения в ней развиваются почти через 24 ч.

Расстройства кровообращения и ишемическое повреждение тканей наиболее выражены в дистальных отделах конечности — чем дистальнее, тем в большей степени. Необратимые изменения в мышцах распространяются гораздо проксимальнее, чем в коже. Ишемическое повреждение отдельных мышечных групп может быть различным.