3 курс / Общая хирургия и оперативная хирургия / Хирургия_поджелудочной_железы_Данилов_М_В_,_Фёдоров_В_Д_

.pdfкализации кисты следует в большинстве случаев отказываться от внутреннего дренирования кисты в пользу радикальной опе рации.

Широкое применение цистодигестивных анастомозов неред ко сдерживается опасностью развития осложнений и неблаго приятных последствий этих операций: недостаточности соустья и перитонита, нагноения полости кисты, обострения панкреати та или прогрессирования исходно имевшегося панкреонекроза, аррозионного кровотечения, а в поздние сроки — преждевре менного сужения и облитерации соустья и как следствие этого рецидива заболевания. Значительная часть этих осложнений может быть предотвращена путем подбора таких вариантов дренирующих операций и таких рациональных технических приемов, которые наиболее полно соответствуют конкретным анатомическим условиям.

Одной из причин перечисленных осложнений может быть недостаточный дренирующий эффект цистодигестивных анасто мозов в первые дни послеоперационного периода, обусловлен ный отеком соустья и динамическим парезом желудочно-кишеч ного тракта. Важным средством предотвращения подобных ос ложнений является дополнение внутреннего дренажа кист раз личными вариантами их наружного дренирования, которое обеспечивает возможность активной аспирации содержимого кисты и постоянного ее промывания через двухпросветные или множественные дренажные трубки, позволяя в условиях вре менного гастро- и еюностаза отвести наружу богатое фермента ми инфицированное содержимое кисты, обеспечить гладкое те чение послеоперационного периода. Сохранение проведенных через просвет анастомозов дренажей в течение 1—3 мес и более позволяет предотвратить преждевременное сужение и облитера цию соустья и, следовательно, избежать рецидива кисты. Таким образом удается расширить показания к внутреннему дренированию кист поджелудочной железы и улучшить резуль таты вмешательства.

В зависимости от характера, величины, локализации, коли чества кист, срока их существования и степени зрелости, состо яния стенки и особенностей содержимого, состояния протоковой системы остальных отделов поджелудочной железы могут быть выполнены анастомозы кист, а также сообщающихся с ними панкреатических протоков с тощей кишкой, реже с же лудком или двенадцатиперстной кишкой.

5.3.1. Цистоеюностомия

Цистоеюностомия является наиболее универсальным, доступ ным и безопасным способом внутреннего дренирования панкре атических псевдокист, лишенным ряда ограничений и возмож ных осложнений анастомозов с другими органами. Наложение

352

анастомоза с тонкой кишкой уместно как при крупных, так и при небольших кистах, расположенных экстраили интрапанкреатически, оно возможно и при двухполостных кистах, а также является единственно технически возможным вариантом внутреннего дренирования при кистозном расширении маги стральных протоков поджелудочной железы. Создание соустья

стощей кишкой, изолированной из транзита пищевых масс, значительно снижает опасность инфицирования полости кисты и прогрессирования панкреатита.

Основным условием • возможности выполнения цистоеюностомии является достаточная толщина и плотность стенки кисты, позволяющая сформировать надежное соустье без угро зы недостаточности швов. Для наложения данного анастомоза наиболее целесообразно использовать изолированную петлю тощей кишки длиной не менее 40 см, выключенную Y-образ- ным анастомозом по Ру, что максимально уменьшает возмож ность возникновения цистодигестивного рефлюкса. Лишь в от дельных случаях при чрезмерно жирной или рубцово-изменен- ной брыжейке тощей кишки либо в ситуации, когда возникает необходимость возможно быстрее завершить операцию в связи

стяжелым состоянием больного, допустимо использовать не пересеченную кишечную петлю, выключенную боковым межки шечным соустьем по Брауну. При этом целесообразно дополни тельно прошить приводящий отрезок кишки между анастомоза ми скрепочным аппаратом. Наложение цистоеюноанастомоза с полностью неотключенной кишечной петлей недопустимо.

Техника цистоеюностомии варьирует в зависимости от вели чины, локализации и характера кисты. Так, при обширных постнекротических псевдокистах головки и тела поджелудоч ной железы может быть применен доступ через растянутую кистой брыжейку поперечной ободочной кисты, что позволяет наложить анастомоз на самый нижний участок кисты, тем самым улучшая возможность ее опорожнения. Стенку кисты после ее предварительной пункции рассекают обычно продоль ным разрезом через брыжейку поперечной ободочной кишки, при этом выбирают бессосудистый участок, чтобы не повредить сосуды, питающие толстую кишку. После опорожнения кисты, ликвидации карманов ее полости, гемостаза накладывают цистоеюноанастомоз обычно узловыми однорядными швами, жела тельно узелками внутрь просвета. Как и при формировании других панкреатодигестивных анастомозов, при цистоеюносто мии используют только нити из нерассасывающегося материала во избежание их раннего переваривания панкреатическими ферментами. Ширина просвета соустья должна быть не менее 4--5 см. Целесообразным дополнением этого вмешательства яв ляется временное наружное дренирование кисты. Дренажная, предпочтительно двухпросветная, трубка может быть проведе на через просвет анастомоза или вне его и выведена наружу

12-560 |

353 |

через герметизированный прокол свободного участка кисты либо через микроеюностому.

Несмотря на кажущуюся простоту и физиологическую обо снованность этого доступа к кисте и наложения цистоеюноанастомоза через окно в брыжейке поперечной ободочной кишки, эта методика несвободна от недостатков и опасностей. Так, стенка нижнего полюса кисты обычно бывает более тонкой и рыхлой, чем передняя; не всегда легко отделить стенку кисты от брыжейки поперечной ободочной кишки. При выполнении этого этапа операции вполне реальна опасность повреждения сосудов брыжейки, а боязнь этого осложнения затрудняет фор мирование соустья достаточного диаметра. При наложении цистоеюноанастомоза вне сальниковой сумки затрудняется осу ществление эффективного дренирования зоны соустья. Нако нец, при возникновении недостаточности соустья, даже на огра ниченном участке, при данной методике наложения цистоеюноанастомоза в отличие от описанных ниже, неизбежно насту пает инфицирование нижнего этажа брюшной полости, а следо вательно, и развитие разлитого перитонита.

Поэтому более распространенным, эффективным и безопас ным является доступ к кисте через сальниковую сумку, кото рую вскрывают путем рассечения желудочно-ободочной связки. Этот доступ особенно уместен в тех случаях, когда киста рас пространяется не в сторону брыжейки поперечной ободочной кишки, а преимущественно кверху. После выделения стенки кисты ее более удобно вскрыть продольным или косым разре зом. Кишечную петлю проводят позадиободочно через «окно» в брыжейке поперечной ободочной кишки либо, при невозмож ности этого — впередиободочно. При крупных кистах для фор мирования цистоеюноанастомоза наряду с однорядными могут быть с успехом применены двухрядные узловые швы.

К кистам малого диаметра, располагающимся обычно в го ловке поджелудочной железы, доступ возможен, как правило, только после рассечения желудочно-ободочной связки и тща тельного освобождения передней поверхности поджелудочной железы. После точного установления локализации кисты, ее пункции и обязательного выполнения рентгеноконтрастного ис следования — цистографии — кисту вскрывают разрезом по оси поджелудочной железы. Останавливают подчас довольно обильное кровотечение путем наложения узловых и П-образ- ных швов.

При небольших размерах кист и их глубоком залегании в ряде случаев не удается наложить соустье диаметром более 2 — 3 см. Большая толщина стенки анастомозированной кисты за трудняет функционирование соустья. В этих случаях единст венным средством надежно обеспечить отток содержимого кисты и предотвратить быструю облитерацию соустья является формирование его на выводимом наружу дренаже-протезе

354

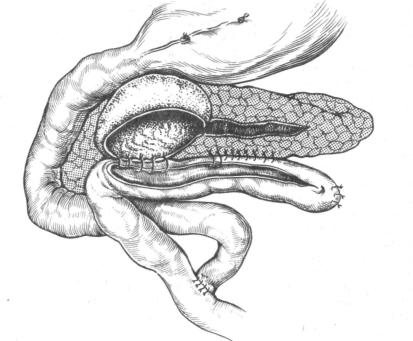

Рис. 47. Цистоеюностомия в сочетании с наружным дренированием кист, а, 6 — варианты операции.

(рис. 47). Наиболее подходящей для этой цели является пер форированная, расщепленная Т-образная трубка большого (до 1 см и более) диаметра; могут быть также использованы двухпросветные и однопросветные трубки. Дренажные трубки вы водят наружу через микроеюностому, или через слепой конец выключенной кишечной петли (что более удобно), или через отводящее ее колено.

В отдельных случаях, когда псевдокисты небольшого и среднего диаметра локализуются в ретродуоденальном отделе головки поджелудочной железы, доступ к ним как через бры жейку поперечной ободочной кишки, так и через сальниковую сумку с рассечением желудочно-ободочной связки затруднен. В подобной ситуации у 4 больных мы использовали иной доступ к кисте и несколько изменили технику формирования цистоеюноанастомоза. При этом мобилизовали по Кохеру панкреатодуоденальный комплекс и выделяли заднюю поверхность го ловки железы, которая и является стенкой кисты. После пунк ции кисту вскрывали поперечным или, чаще, продольным раз резом и накладывали ретродуоденальный цистоеюноанастомоз с изолированной по Ру петлей тощей кишки.

При сочетании интрапанкреатических кист с выраженной гипертензиеи в протоках поджелудочной железы, характерной для первичного панкреатита, изолированное наложение анасто моза между тощей кишкой и кистами, даже сообщающимися с просветом протоков железы, не создает достаточной ее деком прессии, вследствие чего возникают условия для рецидива хро-

12* |

355 |

нического панкреатита, возобновления болевого синдрома в ближайшие сроки после операции. По данным R. Prinz и

Н.Greenlee (1990), у 34% больных хроническим панкреатитом

сналичием гипертензии в системе протоков поджелудочной же лезы, требующей наложения продольного панкреатоеюноанастомоза, одновременно обнаруживаются и панкреатические псев докисты; выполнение у этих больных изолированного панкреатоеюиоанастомоза не менее чем в V3 случаев приводило к реци диву болей. Исследования, проведенные в Институте хирургии им. А.В. Вишневского Г.Ш. Сванидзе (1989), показали, в част ности, что при хроническом первичном (алкогольном) панкреа

тите, сопровождающемся иитрапанкреатической гипертензией и кистообразованием, непосредственные и отдаленные исходы изолированных цистодигестивных анастомозов гораздо менее благоприятны по сравнению с результатами более радикально го дренирующего вмешательства, каковым является наложение широкого панкреатоцистоеюноанастомоза. Последняя операция позволяет создать не только условия для заживления полости кисты, но и в максимальной степени обеспечить декомпрессию протоковой системы поджелудочной железы и создать тем самым условия для стихания симптомов хронического панкреа тита.

Наложение продольного панкреатоцистоеюноанастомоза це лесообразно выполнять в случае выявления до или в ходе опе рации, в том числе при рентгеноконтрастном исследовании, на ряду с кистами также и расширения панкреатических протоков, стриктур и конкрементов по ходу их. Кисту, обычно распола гающуюся в головке поджелудочной железы, по возможности широко вскрывают продольным или косым разрезом. При ре визии изнутри полости вскрытой кисты обычно удается найти отверстие сообщающегося с ней дистального отдела главного протока поджелудочной железы, который по зонду, введенно му в расширенный проток, продолжают на стенку последнего, формируя таким образом широкую цистопанкреатостому. С об разовавшейся продольной раной поджелудочной железы, вклю чающей вскрытые полости одной и более кист, накладывают продольный анастомоз с петлей тощей кишки (рис. 48), при не обходимости на дренажной трубке, которую проводят через со устье просвета дренируемого протока в полость кисты.

В ряде случаев после цистостомии затруднительно выявить связь полости кисты с главным панкреатическим протоком, ко торый обычно проходит вблизи нижнего полюса либо позади задней стенки кисты. В-подобных случаях кисту и панкреатичес кий проток вскрывают отдельными разрезами; далее, продол жая разрез протока, в месте его наиболее близкого соприкосно вения с полостью кисты рассекают участок ее стенки и соединя ют раны протока и кистозной полости, образуя широкую панкреатоцистостому, которую и анастомозируют с тощей кишкой.

356

Рис. 48. Продольная панкреатоцистоеюностомия. Объяснение в тексте.

Менее целесообразно использование такого вмешательства при кистах дистального отдела поджелудочной железы, сочетающихся с гипертензиеи и дилатациеи ее протоков. Более радикальным и эффективным вмешательством оказывается выполнение дистальной резекции поджелудочной железы вместе с кистой и селезен кой, широкой панкреатотомии по ходу расширенного главного протока железы с последующим наложением продольного панкреатоеюноанастомоза. Таким образом, в обоих случаях оператив ное вмешательство непосредственно на кисте поджелудочной же лезы сочетается с эффективной декомпрессией протоковой систе мы последней, обеспечивая максимальный радикализм операции.

Наконец, определенные особенности имеет выполнение внут реннего дренирования при кистозном расширении системы собст венно главного, реже добавочного протоков поджелудочной же лезы. По существу, в подобных случаях речь идет о выполнении типичной продольной панкреатоеюностомии, в ходе которой же леза должна быть рассечена продольно на максимально возмож ном протяжении: особенно тщательно должны быть рассечены все стриктуры по ходу протоков железы, ликвидированы все за теки и все кистозные образования должны быть объединены в широкую панкреатостому для наложения широкого панкреатоеюноанастомоза.

357

5.3.2. Цистогастростомия

Неоднозначное отношение хирургов вызывает к себе другой, реже используемый вариант внутреннего дренажа панкреати ческих псевдокист — цистогастроанастомоз. Целый ряд авторов весьма сдержанно оценивают показания к данному методу опе рации, а то и полностью отвергают целесообразность его приме нения. Так, Г.Д. Вилявин и соавт. (1977), наблюдавшие 3 боль ных, которым было выполнено это вмешательство с одним ле тальным исходом, относятся настороженно к описанному виду операции, особенно при свежих кистах. Вместе с тем многие хи рурги, особенно зарубежные, считают цистогастроанастомоз технически простым, вполне уместным и целесообразным вме шательством, сопровождающимся при выполнении по обосно ванным показаниям благоприятными результатами. Так, L. Pezzullo и соавт. (1990) оценивают цистогастроанастомоз как тех нически несложное и сравнительно безопасное вмешательство, сопровождающееся летальностью, не превышающей 1% , и час тотой послеоперационных осложнений, равной 5%. По личному опыту авторов, на 28 операций внутреннего дренирования пан креатических псевдокист анастомозы с желудком выполнены у 18 без летальных исходов. >

Наш опыт также свидетельствует о том, что хорошие исхо ды цистогастроанастомоза могут быть получены при его приме нении по строгим показаниям и при наличии определенных анатомических и технических условий для его выполнения. Нами подобная операция проводится обычно при обширных постнекротических кистах, преимущественно исходящих из проксимального отдела поджелудочной железы. Непременное условие допустимости выполнения наиболее часто применяемой чрезжелудочной цистогастростомии — тесное сращение перед ней поверхности псевдокисты с задней стенкой желудка, кото рая по существу служит одним из составных элементов стенки кисты. Одновременно это же обстоятельство наряду с нередким истончением собственно стенки псевдокисты препятствует ис пользованию других вариантов операций — иссечения кисты или наложения ее соустья с тощей кишкой. Доступ к кисте осу ществляется путем гастротомии без довольно травматичного в данных условиях широкого вскрытия сальниковой сумки и вы деления на значительном протяжении стенки кисты.

Техника чрезжелудочной цистогастростомии проста. Предва рительно убеждаются в наличии тесного сращения на значи тельном протяжении стенки псевдокисты с желудком. При от сутствии такого сращения от цистогастростомии следует воздер жаться в пользу цистоеюиоанастомоза или наружного дренажа кисты. Определяют пальпаторно место наибольшего истончения стенки кисты, вблизи которого и производят поперечную гастротомию. Желудок вскрывают (лучше электроножом) по воз-

358

можности в бессосудистой зоне на протяжении 4 — 6 см от пилорического жома. Удалив желудочное содержимое, уточняют место наложения будущего цистогастроанастомоза и по бокам от него накладывают два шва-держалки, прокалывающих зад нюю стенку желудка вместе с капсулой кисты. Между этими швами пунктируют троакаром через заднюю стенку желудка кисту. Убедившись, что троакар находится в полости кисты, и выяснив характер ее содержимого, электроножом или ножница ми вскрывают кисту поперечно через заднюю стенку желудка. Для уменьшения последующей деформации желудка целесооб разно, чтобы передний и задний гастротомические разрезы про ходили в различной плоскости. Удаляют электроотсосом жид кое содержимое кисты, а также свободно лежащие секвестры, тщательно ревизируя полость кисты и стремясь ликвидировать карманы. Обычно небольшое кровотечение останавливают путем наложения узловых швов.

В поперечном, продольном или косом направлении расши ряют отверстие будущего соустья. Его диаметр во избежание преждевременной облитерации должен быть не менее 5 см. Формирование соустья начинают с наложения четырех швов из нерассасывающегося материала, захватывающих все слои зад ней стенки желудка и фиброзной капсулы кисты. Два из этих швов, адаптирующих края соустья, располагают в углах ран, два других — на равном расстоянии от них. Завязав их, при ступают к наложению обвивного захлестывающего гемостатического шва, обеспечивающего герметизм соустья и надежный гемостаз. При трудностях выполнения непрерывного шва его заменяют наложением частых П-образных швов, что также обеспечивает достаточный гемостаз.

Цистогастростомию мы, как правило, дополняем наружным дренированием полости кисты (рис. 49), что значительно снижа ет опасность нагноения, прогрессирования деструктивного пан креатита и наиболее серьезного осложнения данной операции — изъязвления по линии соустья и кровотечения из образовавших ся пептических язв. Двухпросветную трубку или две перфори рованные одноствольные трубки проводят в полость кисты через просвет соустья и выводят наружу через микрогастростому. Стенку желудка фиксируют к брюшине, выводя дренажи на брюшную стенку слева от средней линии. Менее удобно и целе сообразно выводить дренажи кисты наружу через носовой ход. Переднюю стенку желудка ушивают двухрядным швом.

В тех случаях, когда стремятся в раннем послеоперационном периоде избежать рефлюкса желудочного содержимого в по лость кисты, может быть использована другая методика цистога строанастомоза на наружном дренаже. После гастротомии кисту вскрывают чрезже луд очно лишь на протяжении 1,5 — 2 см. Со единив заднюю стенку желудка с капсулой кисты несколькими узловыми швами, в полость кисты вводят грибообразный кате-

359

тер Пеццера большого диаметра со срезанным клювом. Катетер уста навливают так, чтобы шляпка его обтурировала соустье, и выводят нару жу через микрогастростому. Таким образом на первых порах обеспечи вается полное наружное дренирование кисты че рез чрезжелудочный ка тетер, при этом не проис ходит потери желудочно го содержимого. Через просвет широкого катете ра можно проводить бо лее тонкую трубку для длительного промывания полости кисты. После удаления катетера через 4 — 6 нед остается прохо димый цистогастроанастомоз, обеспечивающий дальнейшую декомпрес сию кисты. Недостатком этого вмешательства сле дует считать малый диа метр соустья, которое при преждевременном удале нии катетера может за крыться ранее полной об литерации полости кисты.

На примерах описанных методик цистогастростомии видно, что данную операцию правильнее рассматривать не только как внутреннее, но и как Сочетанное наружновнутреннее дренирова ние обширных псевдокист поджелудочной железы, причем в первые дни после операции наружу сбрасывается основная часть содержимого кисты, а также желудочного содержимого. Для вы полнения описанного вмешательства при обширных кистах, тесно сращенных с задней стенкой желудка, может быть исполь зован не только лапаротомныи доступ, но и менее травматичный «бескровный» путь с использованием эндоскопической техники.

Эндоскопическое создание цистогастроанастомоза может быть альтернативой традиционному «открытому» способу вы полнения этой операции, особенно у больных с высоким опера ционным риском; оно может в отдельных случаях явиться и первым этапом хирургического лечения как средство подготов-

360

ки больного к завершающему более радикальному вмешательст ву. Несмотря на такие очевидные преимущества, как меньшая травматичность, возможность избежать лапаротомии и тем са мым устранить опасность ее осложнений, эндоскопической цистогастростомии присущ и ряд недостатков. К их числу можно отнести трудности создания достаточно широкого соустья, не возможность его пластики и обеспечения тем самым его герметизма и надежного гемостаза. Возможно, что эти недостатки в будущем удастся в значительной мере устранить по мере совер шенствования эндоскопической аппаратуры и техники. Однако в настоящее время методом выбора пока следует считать «от крытый» хирургический способ наложения чрезжелудочного цистогастроанастомоза.

Несмотря на критическое отношение к цистогастростомии многих хирургов, эта операция в подходящих случаях может рассматриваться не только как оправданный и целесообразный, но иногда и единственно технически возможный метод. В отли чие от мнения Г.Д. Вилявина и соавт. (1977), по нашим наблю дениям, чрезже луд очный цистогастроанастомоз нередко целе сообразен именно при сравнительно свежих, в том числе бы стро увеличивающихся, обширных псевдокистах, в условиях инфильтрации, отечности окружающих тканей. В подобных ус ловиях вскрытие сальниковой сумки, выделение стенки кисты травматично, сопровождаются кровоточивостью, а выделенный при этом участок стенки кисты часто оказывается истончен ным, рыхлым и вследствие этого непригодным для наложения цистоеюноанастомоза. Напротив, при легко выполняемом трансгастральном доступе к кисте нет необходимости в травма тичных манипуляциях в брюшной полости, а для формирова ния цистогастроанастомоза состояние стенки псевдокисты, ее толщина и плотность практически не имеют значения, посколь ку в условиях уже наступившего тесного сращения стенок же лудка и кисты швы анастомоза лишь подкрепляют его герметизм и обеспечивают гемостаз.

Вместе с тем в наложении анастомоза обширной, часто до вольно свежей постнекротической кисты с желудком заключа ется и определенная опасность осложнений, таких, как нагное ние полости кисты, прогрессирование панкреонекроза в после операционном периоде, а также, что наиболее опасно, массив ное кровотечение из зоны анастомоза. Для предупреждения ос ложнений необходимо избегать расширения показаний к этой операции. В частности, мы отказываемся от попыток ее выпол нения при расположении кисты в дистальной половине железы, при недостаточной сформированное™ стенки, наличии множе ственных затеков и карманов в кистозной полости, т.е. в случа ях, когда трудно или невозможно обеспечить надежную деком прессию кистозной полости, создать условия для ее заживле ния. Для успеха операции и профилактики осложнений важ-

361