3 курс / Общая хирургия и оперативная хирургия / Прогноз_хирургической_и_эндоваскулярной_коррекции_коронарного_атеросклероза

.pdf

1,2

1

0,8

ɭ ɟ 0,6 0,4 0,2

0

,5ɱɫɫ

ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɝɪɭɩɩɚ

ɝɪɭɩɩɚ

ɝɪɭɩɩɚ

ɝɪɭɩɩɚ

ɝɪɭɩɩɚ

ɝɪɭɩɩɚ

,5ɚɞ

Рис. 64. Динамика артериального давления и частоты сердечных сокращений в условиях нитроглицериновой пробы у пациентов с ИБС

Учитывая различный механизм действия препаратов, не удивительно, что под действием ДТ и НТГ на пике пробы не всегда активизировались одни и те же сегменты. Разнонаправленная динамика локальной сократимости диссинергичных сегментов под влиянием НТГ и ДТ привела к мысли о проведении пробы с комбинированным использованием этих препаратов. Если при проведении фармакологических тестов с ДТ и с НСЛ регистрировались аналогичные изменения сегментарной сократимости, то комбинация препаратов не вызывала выраженного прироста кинеза. В случае же активизации разных регионов под влиянием добутамина и нитроглицерина совместное использование этих фармакологических агентов вызывало более выраженное улучшение контрактильности. Следовательно, речь идет о возможности проведения стресс-ЭхоКГ с использованием комбинации этих препаратов, что, по нашим данным, увеличивает диагностическую эффективность теста. В исследовании L. Ма с соавт. [525] в 1997 году при применении НТГ на пике пробы с ДТ зарегистрировали улучшение сократимости диссинергичных сегментов. Это является несомненным подтверждением зависимости инотропного резерва миокарда от коронарного кровотока и указывает на поддержание соотношения «перфузия/сокращение».

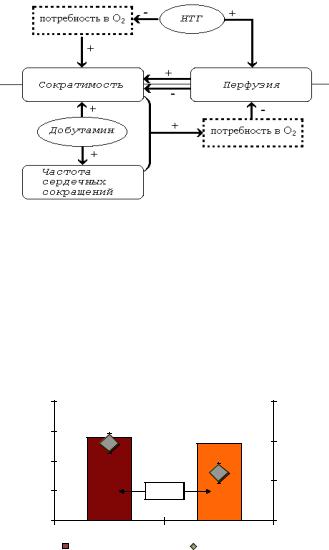

Воздействие НТГ приводит к улучшению регионарного кровообращения в жизнеспособных сегментах миокарда, что, в свою очередь, способствует доставке большего количества кислорода, а это, как следствие, приводит к активизации метаболизма и систолической функции пораженного миокарда за счет временной нормализации обменных процессов (рис. 65).

321

Рис. 65. Механизм действия нитроглицерина и добутамина

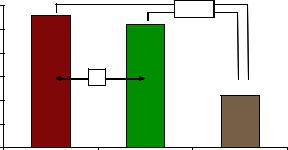

В сравнительном аспекте применение различных способов введения НТГ приводило к улучшению регионарной сократимости равной степени (рис. 66). Более выраженные изменения центральной гемодинамики при внутривенном варианте введения возникали из-за более высокого содержания НТГ в плазме крови (0,39 мкг/л). В ряде случаев в ходе проведения Стресс-ЭхоКГ-НВВ происходило резкое падение АД и развитие коллаптоидной реакции, что служило ограничением в проведении диагностического теста и не позволяло оценить динамику кинеза диссинергичных сегментов.

|

1,3 |

|

,5ɮɜɭɟ |

1,25 |

|

1,2 |

|

|

|

|

|

|

1,15 |

p>0,05 |

|

1,1 |

|

|

ɇȼȼ |

ɇɋɅ |

|

,5 Ɏȼ |

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ |

0,6

0,4

0,2

0

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɤɝɥ

Рис. 66. Динамика сократимости ЛЖ и уровень концентрации нитроглицерина при внутривенном и сублингвальном способах введения

322

Меньшая концентрация НТГ в крови (0,26 мкг/л) при НСЛ приводила, соответственно, и к менее выраженным изменениям системной гемодинамики и, как следствие, к лучшей переносимости пробы. При этом доза препарата в условиях пробы была достаточной для активизации жизнеспособных сегментов с нарушенной сократимостью. При проведении стресс-ЭхоКГ с ДТ или НВВ достижение инотропного эффекта осуществляют через постепенное увеличение дозы фармакологического агента.

Моментом, который несколько нивелирует достоинства функциональной пробы с НСЛ, является отсутствие возможности ступенчатой дозировки препарата в ходе пробы. Но общеизвестно, что каждая проба обладает как рядом достоинств, так и недостатками. Проба с таблетированной формой нитроглицерина, пожалуй, является самой простой из всех функциональных проб в кардиологии. И в том, что касается соотношения стоимость/эффективность, этой пробе также трудно найти альтернативу. Известно, что при длительном приеме нитратов развивается толерантность к ним, и одной таблетки (0,5 мг) в этом случае может оказаться недостаточно для достижения диагностического эффекта. С целью предупреждения этого у пациента перед началом ФТ, кроме переносимости НТГ (что является обязательным), выясняли количество таблеток НТГ, принимаемых больным для купирования приступа стенокардии. В случае приема более 1 таблетки и развития толерантности к нитратам для проведения пробы использовали 2 таблетки (1 мг) НТГ.

Ход исследования показал, что такой дозы было достаточно для выявления обратимой диссинергии миокарда при незначительном падении АД и невыраженной хронотропной реакции. На начальном этапе нашего исследования для количественной оценки изменений сегментарной сократимости ЛЖ в условиях ФТ-НТГ мы использовали метод тканевой импульсноволновой допплерографии.

Анализ результатов показал, что на пике действия препарата наблюдается достоверный прирост пиковой систолической скорости в изучаемых сегментах. При этом было отмечено достоверное увеличение амплитуды волны s1 в сегментах, улучшивших свой кинез при пробе с нитроглицерином (жизнеспособные регионы). Напротив, в сегментах, которые не изменяли сократимость при визуальной оценке, прирост был недостоверным или отсутствовал (рис. 67).

323

,5V ɭ ɟ

1,25 |

p<0,05 |

1,2 |

|

1,15 |

|

1,1 |

ns |

1,05 |

|

1 |

|

0,95 |

|

ɇɨɪɦɨɤɢɧɟɬɢɱɧɵɟ ɀɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɇɟɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ

ɫɟɝɦɟɧɬɵ |

ɫɟɝɦɟɧɬɵ |

ɫɟɝɦɟɧɬɵ |

Рис. 67. Динамика пиковой систолической скорости (PSV) в сегментах по данным тканевой допплерографии

При сопоставлении результатов регионарного кровотока и контрактильности по данным ЭхоКГ и ОЭКТ в условиях нитроглицериновой пробы получена высокая степень взаимосвязи этих процессов как в покое, так и на пике пробы. Такая зависимость миокардиального резерва от перфузионного позволила подтвердить положение о перфузионносократительном соответствии. Коэффициенты корреляции показателей сегментарной сократимости и регионарной микроциркуляции составили R=0,71 в покое и R=0,70 и на пике пробы. Вероятно, полного совпадения регионарного кровообращения и сократимости нельзя ожидать, так как строгое разграничение гибернирующего и оглушенного миокарда невозможно, поскольку в реальных условиях хронической гипоперфузии и рецидивирующих приступов стенокардии возникает комбинация различных явлений в миокарде.

Итак, резюмируя вышеизложенное, следует отметить достоинства фармакологической пробы с сублингвальным приемом нитроглицерина:

—доступность фармакологического агента, простота его дозировки, отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании;

—простота и неинвазивность исполнения исследования, возможность проведения в амбулаторных условиях;

—хорошая переносимость и кратковременность действия стрессагента;

—хорошая эффективность в сравнении с добутаминовой СтрессЭхоКГ;

324

—высокая степень корреляции с показателями перфузии по данным ОЭКТ с 99mТс-Технетрилом;

—коммерческая доступность и хорошее соотношение стоимость/ эффективность.

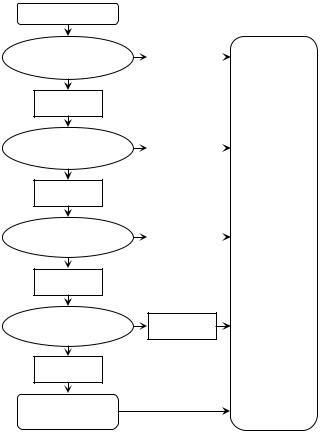

Таким образом, разработанный тест имеет достойное и полноправное место среди функциональных проб в кардиологии. Предложенный нами диагностический алгоритм представлен на рисунке 68.

Ⱥɫɢɧɟɪɝɢɹ

ɗɯɨɄȽ Ɏɉ-ɇɌȽ

ɉɪɨɛɚ

ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɚɹ

ɋɬɪɟɫɫ-ɗɯɨɄȽ-ȾɌ

ɉɪɨɛɚ

ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɚɹ

ɗɯɨɄȽ Ɏɉ-ɇɌȽ ȾɌ

ɉɪɨɛɚ

ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɚɹ

ɗɯɨɄȽ Ɏɉ ɫ ɞɚɥɚ ɪɝɢɧɨɦ

ɉɪɨɛɚ

ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɚɹ

Ɇɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɮɭɡɢɢ

ɉɪɨɛɚ |

|

||

ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ |

|

|

|

|

|||

|

|

||

|

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

ɉɪɨɛɚ |

|||

|

|

||

ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ |

|

||

|

|

||

|

|||

|

|

ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɞɚɧ |

|

|

|

ɧɵɦɢ ɄȼȽ |

|

|

|

ȼɗɆ ɩɥɚɧɢ |

|

|

|

ɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤ |

|

|

|

ɬɢɤɢ ɢ ɨɛɴɟɦɚ |

|

|

|

ɩɪɹɦɨɣ ɪɟɜɚɫ |

|

ɉɪɨɛɚ |

|

||

|

ɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ |

||

ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ |

|

||

|

|

ɦɢɨɤɚɪɞɚ |

|

|

|

||

ɉɪɨɛɚ

ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ

Рис. 68. Диагностический алгоритм выявления жизнеспособного миокарда

325

Если при эхокардиографическом обследовании пациента выявлены нарушения сегментарной сократимости миокарда левого желудочка, то для оценки ее обратимости и возможности восстановления с помощью оперативного вмешательства на первом этапе достаточно проведения фармакологического теста с таблетированным нитроглицерином под контролем ультразвукового исследования сердца.

В случае, когда полученный результат нельзя трактовать однозначно (улучшение-ухудшение), следует провести Стресс-ЭхоКГ с препаратами инотропного действия (добутамин, допамин). В тех нечастых ситуациях, если и это исследование не внесло ясность, а наблюдается разнонаправленные изменения сегментарной сократимости в условиях функциональных проб с таблетированным нитроглицерином и внутривенным инотропным агентом, желательно провести пробу с комбинацией этих препаратов. Одновременное применение препаратов позволит максимально активизировать кровоток, что приведет к изменению метаболизма и в результате вызовет мобилизацию инотропного резерва жизнеспособных регионов. Вследствие различных механизмов действия инотропных препаратов и нитроглицерина на сегментарную контрактильность совмещенная проба позволит извлечь максимум информации о резервах сократимости пораженной сердечной мышцы. В случае отсутствия реакции на вышеназванные препараты или их непереносимости возможно проведение теста с даларгином.

Для получения максимально достоверных результатов по возможности желательно параллельное проведение перфузионной миокардиосцинтиграфии. По данным Саидовой М. А. и соавт. [230], одновременное использование стресс-эхокардиографии и перфузионной сцинтиграфии в диагностике жизнеспособного миокарда позволяет повысить чувствительность до 100 %, специфичность до 88 %, диагностическую эффективность до 92 %. При этом не следует забывать, что применение радионуклидных методов ограничено по ряду причин: лучевая нагрузка, продолжительность и условия (замкнутое пространство) исследования, более высокая стоимость. В силу этого они менее доступны даже в стационарах и тем более в амбулаторных условиях, а фармакологическая проба с сублингвальным приемом нитроглицерина может быть проведена в любых, в том числе и амбулаторных условиях.

Идея использования пробы с таблетированным нитроглицерином под контролем эхокардиографического исследования с целью прогно-

326

зирования улучшения региональной и глобальной сократительной функции миокарда после его реваскуляризации показалась нам весьма привлекательной. Следует отметить, что выбор НТГ в качестве фармакологического агента для оценки миокардиального резерва неслучаен. Известно, что в артериальных сосудах при атеросклеротическом поражении проксимальнее стеноза происходит их дилатация. Применение НТГ в случае, если артерии дилатированы не до предела, приводит к увеличению просвета, а при истощении дилататорных резервов диаметр артерии остается неизменным. Изменение кровообращения сердечной мышцы под действием НТГ может опосредованно отражать результат оперативной коррекции атеросклеротического поражения коронарного русла, а динамика локальной сократимости при проведении пробы отражать реальные возможности дисфункционального, но жизнеспособного миокарда после его реваскуляризации.

Моделирование гемодинамической ситуации в условиях фармакологических проб, несмотря на простоту выполнения, может явиться достаточным возмущающим фактором для системного кровообращения, позволяющим оценить его реактивность. Несомненное сходство с реальной ситуацией при приеме соответствующих препаратов у больного коронарным атеросклерозом определяет практическое значение фармакологических тестов.

В проведенном для разработки прогностической модели гемодинамической эффективности операции прямой реваскуляризации миокарда у больных с хронической коронарной недостаточностью пошаговом дискриминантном анализе использовали следующее: данные объективного обследования, коронарографии, показатели внутрисердечной и мозговой гемодинамики в покое, на пике пробы, и степень их прироста в условиях нитроглицериновой пробы (индексы реактивности).

Анализ позволил выделить те переменные, которые вносили наибольший вклад в различие между группами. Чаще всего это были показатели, характеризующие динамику изменения систолической (IRКДО, IRКС, IRФВ, IRPEP), диастолической (IRE/A) функций ЛЖ при фармакологическом тестировании. Кроме того, в разделяющую прямую вошли индекс Кетле, уровень ФВ ЛЖ в покое и на фоне теста. Следует отметить преобладание в модели динамических показателей в условиях пробы, а не значений в покое.

327

Постоянно увеличивается арсенал средств диагностики, опирающихся на сложную технику и новейшие препараты с привлечением рентгено-ангиографических, радионуклидных и магнитно-резо- нансных методов, дает невиданные ранее возможности для определения состояния сосудистого русла и перфузионного резерва сердца. На этом фоне по-прежнему остается актуальным поиск и разработка более доступных, недорогостоящих и нетравматичных методов исследования, которые легко внедрить в широкую врачебную практику.

Возникшая в результате хронической гипоперфузии систолическая дисфункция миокарда может быть идентифицирована с помощью радиоизотопных и рентгеноконтрастных методов исследования и СтрессЭхоКГ с инотропными препаратами. Однако при этом следует учитывать некоторые моменты. В том, что касается радионуклидных тестов, то их использование ограничено необходимостью в изотопах и так же, как и применение рентгеноконтрастных методов, связано с лучевой нагрузкой на пациента, то есть их частое использование невозможно, не стоит забывать и о коммерческой доступности. С учетом этих обстоятельств стресс-ЭхоКГ с малыми дозами добутамина, поскольку имеет высокие диагностические характеристики и меньшую стоимость, как тест для оценки жизнеспособного миокарда, является «золотым стандартом» сегодняшнего дня. Добутамин, как и другие фармакологические агенты сегодняшнего дня, далек от совершенства. Следовательно, поиск новых, патогенетически обоснованных подходов к диагностике остается актуальным и является приоритетной областью кардиологии. В этом плане, на наш взгляд, особого внимания заслуживают агонисты- и -опиоидных рецепторов.

Как уже упоминалось ранее, среди множества тестов целесообразно выбирать те, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к функциональным нагрузкам: тест должен быть простым в исполнении, неинвазивным, доступным, воспроизводимым и т. д.

Не одно десятилетие включены опиаты в схему обязательной терапии острого инфаркта миокарда. Наиболее важный эффект, который оказывают опиаты, — обезболивание [12], также морфин оказывает положительный эффект при отеке легких, опиоиды могут оказывать

идругие положительные эффекты. В 1989 г. венгерские исследователи

инезависимо от них американские физиологи [55] обнаружили, что внутривенное введение собакам во время коронароокклюзии фентанила

328

обеспечивает увеличение порога фибрилляции желудочков. Поскольку указанный эффект не проявлялся после инъекции блокатора М-холи- норецепторов атропина, то авторы сделали заключение [52], что антифибрилляторный эффект фентанила связан с повышением тонической активности вагуса, под влиянием активации опиоидных рецепторов (ОР). Последующие клинические наблюдения за новорожденными во время кардиохирургических вмешательств [142] подтвердили способность фентанила проявлять антифибрилляторные свойства. Данные о том, что профилактическое внутривенное введение крысам опиоидного пептида даларгина (D-Ala2,Leu5,Arg6-энкефалина) в дозе 0,1 мг/кг предупреждает возникновение желудочковой фибрилляции при экспериментальной коронароокклюзии, были получены почти 100 лет назад [156]. Следует отметить, что, согласно исследованиям В. М. Полонского и соавт. [156], даларгин оказывает центральные эффекты в дозе более 0,5 мг/кг. На основании этого можно предположить, что антиаритмический эффект даларгина связан с активацией периферических ОР [142]. Известно, что формирование наркотической зависимости связано с активацией центральных ОР, следовательно есть основания полагать, что агонисты 2 и 1-ОР, не проникающие через гематоэнцефалический барьер, могут стать основой для создания новых антиритмиков, отличных по механизму действия от антиаритмических средств I—IV классов [156]. Исследованиям, выполненным группой проф. G. J. Gross, мы во многом обязаны нашим познаниям о кардиопротекторном действии опиоидов. В 1995 году коллектив исследователей, возглавляемый этим американским физиологом, установил, что эндогенные опиоиды играют важную роль в ишемическом прекондиционировании. В 2005 г. W. L. Chang и соавт. впервые обнаружили, что опиоиды могут имитировать феномен посткондиционирования [156].

Как известно, морфологической основой нестабильной стенокардии является разрыв атеросклеротической бляшки, реже — разрыв эндотелия и тромбоз. Возникает все это на фоне активации стрессреализующей системы (СРС) и истощения стресслимитирующей системы (СЛС) [42]. Следует отметить, что концепция СЛС заключается в том, что организм располагает регуляторно-модуляторными системами опиоидных пептидов (ОП) с цитопротекторными свойствами, мобилизующимися при патологических состояниях и ограничивающими активность стрессорной реакции. В настоящее время в литературе вопрос

329

о применении при различных заболеваниях относительно нового класса биологически активных веществ — опиоидных пептидов, вырабатываемых в некоторых структурах головного мозга, и их синтетических аналогов (синтетического аналога лей-энкефалина — даларгина), нашел отражение в основном на экспериментальных данных. Когда-то даларгин начал использоваться в гастроэнтерологической практике с целью усиления процессов регенерации тканей. Такие эффекты даларгина, как выраженный противострессорный [37,80], противошоковый, антиаритмический и антиишемический, выявленные в эксперименте, позволяют применять его в кардиологии при ОИМ с выраженным кардиопротекторным эффектом [115]. Также противошоковая, антиноцицептивная, органопротекторная и антистрессорная активность препарата позволяют использовать его в хирургии в составе комплексной анестезии, в реанимации, для оказания экстренной медицинской помощи [156].

Учитывая разнообразное, позитивное воздействие препарата на организм человека, нами было решено изучить влияние даларгина на сердечно-сосудистую систему больных ХИБС с целью определения выраженности эффектов препарата, а также для оценки частоты побочных действий.

В результате проведенных нами исследований было установлено, что внутривенное введение даларгина, который является производным эндогенного опиоидного пептида лей-энкефалина, вызывает увеличение ЧСС. Достоверных изменений продолжительности интервалов PQ, QRS и QT после инфузии D-Ala2,Leu5,Arg6-энкефалина выявить не удалось, и этот факт говорит о том, что пептид не оказывает существенного влияния на электрофизиологические процессы в миокарде. Одновременно с увеличением ЧСС после инфузии D-Ala2,Leu5,Arg6-энкефалина у пациентов было обнаружено снижение САД, что косвенно свидетельствует о барорефлекторной природе увеличения ЧСС у исследуемых. Известно, что САД определяется величиной сердечного выброса и общего периферического сопротивления. По нашим данным, минутный объем кровообращения после применения даларгина увеличивался на 20 %, а ударный объем — на 6 %, поэтому связать возникшую гипотензию с уменьшением сердечного выброса нельзя, в таком случае снижение артериального давления после введения D-Ala2,Leu5,Arg6-энкефали- на можно объяснить только уменьшением сосудистого сопротивления. Ранее было показано, что курсовое введение даларгина вызывает сни-

330