- •5. Физиология дыхания

- •Внешнее дыхание

- •Лёгочные объёмы

- •Диффузия газов в лёгких

- •Состав воздуха (в %)

- •Закон Фика

- •Парциальное давление и напряжение кислорода и углекислого газа в лёгких (в мм. Рт. Ст.)

- •Транспорт газов кровью

- •Транспорт кислорода

- •Транспорт углекислого газа

- •Регуляция дыхания

- •Автоматия дыхательного центра

- •Влияние углекислого газа на состояние дыхательного центра

- •Гуморальная регуляция

Транспорт углекислого газа

Известны три формы транспорта двуокиси углерода:

физически растворенный газ – 5-10%, или 2,5 мл/100 мл крови;

химически связанный в бикарбонатах: в плазме NaHCO3, в эритроцитах KHCO3 – 80-90%, т.е. 51мл/100 мл крови;

химически связанный в карбаминовых соединениях гемоглобина – 5-15%, или 4,5 мл/100 мл крови.

Углекислый газ непрерывно образуется в клетках и диффундирует в кровь тканевых капилляров. В эритроцитах он соединяется с водой и образует угольную кислоту. Этот процесс катализируется (ускоряется в 20 000 раз) ферментом карбоангидразой. Карбоангидраза содержится в эритроцитах, в плазме крови её нет. Поэтому гидратация углекислого газа происходит практически только в эритроцитах. В зависимости от напряжения углекислого газа, карбоангидраза катализируется как образование угольной кислоты, так и расщепление её на углекислый газ и воду (в капиллярах лёгких).

Часть молекул углекислого газа соединяется в эритроцитах с гемоглобином, образуя карбгемоглобин.

Благодаря указанным процессам связывания, напряжение углекислого газа в эритроцитах оказывается невысоким. Поэтому все новые количества углекислого газа диффундируют внутрь эритроцитов. Концентрация ионов НСО3¯, образующихся при диссоциации солей угольной кислоты, в эритроцитах возрастает. Мембрана эритроцитов обладает высокой проницаемостью для анионов. Поэтому часть ионов НСО3¯ переходит в плазму крови. Взамен ионов НСО3¯ в эритроциты из плазмы входят ионы CI¯, отрицательные заряды которых уравновешиваются ионами К+. В плазме крови увеличивается количество бикарбоната натрия (NaНСО3¯).

Накопление ионов внутри эритроцитов сопровождается повышением в них осмотического давления. Поэтому объём эритроцитов в капиллярах большого круга кровообращения несколько увеличивается.

Для связывания большей части углекислого газа, исключительно большое значение имеют свойства гемоглобина как кислоты. Оксигемоглобин имеет константу диссоциации в 70 раз большую, чем дезоксигемоглобин. Оксигемоглобин – более сильная кислота, чем угольная, а дезоксигемоглобин – более слабая. Поэтому в артериальной крови оксигемоглобин, вытеснивший ионы К+ из бикарбонатов, переносится в виде соли KHbO2. В тканевых капиллярах KHbO2 отдаёт кислород и превращается в KHb. Из него угольная кислота как более сильная вытесняет ионы К+;

KHbO2 + Н2СО3 = KHb + О2 + КНСО3

Таким образом, превращение оксигемоглобина в гемоглобин сопровождается увеличением способности крови связывать углекислый газ. Это явление носит название эффекта Холдейна. Гемоглобин служит источником катионов (К+), необходимых для связывания угольной кислоты в форме бикарбонатов.

Итак, в эритроцитах тканевых капиллярах образуется дополнительное количество бикарбоната калия, а также карбгемоглобин, а в плазме крови увеличивается количество бикарбоната натрия. В таком виде углекислый газ переносится к лёгким.

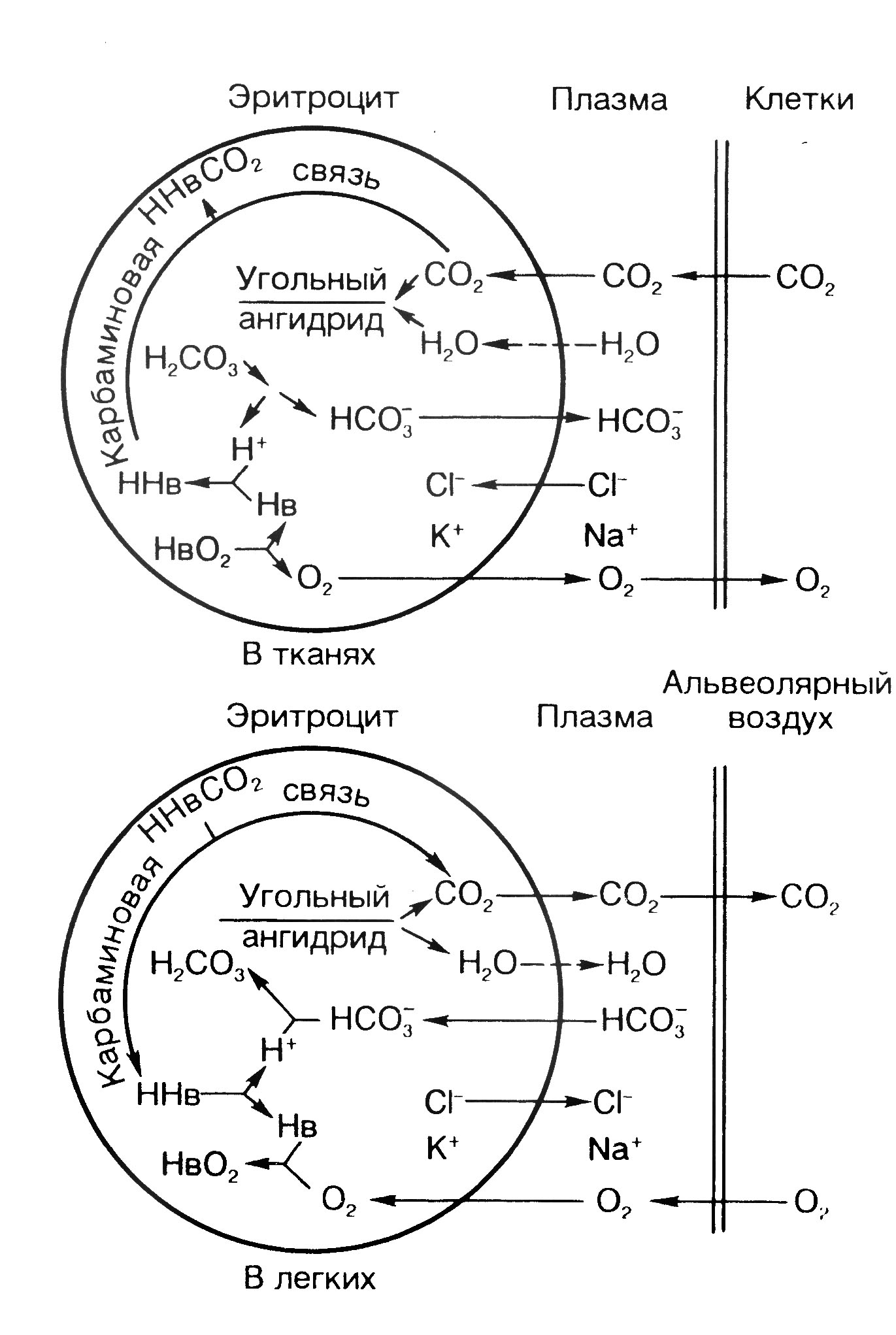

В капиллярах малого круга кровообращения напряжение углекислого газа снижается. От карбгемоглобина отщипляется СО2. Одновременно происходит образование оксигемоглобина, увеличивается его диссоциация. Оксигемоглобин вытесняет калий из бикарбонатов. Угольная кислота в эритрацитах (в присутствии карбоангидразы) быстро разлагается на воду и углекислый газ. Ионы НСО3¯ входят в эритроциты, а ионы CI¯ входят в плазму крови, где уменьшается количество бикарбоната натрия. Углекислый газ диффундирует в альвеолярный воздух. Схематически все эти процессы представлены на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Процессы, происходящие в эритроците при поглощении или отдаче кровью кислорода и углекислого газа (схема).