2 курс / Нормальная физиология / Физиология_с_основами_анатомии_человека_Кузнецов_В_И_,_Семенович

.pdf

Глава 13. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ

13.1. Общая характеристика системы пищеварения.

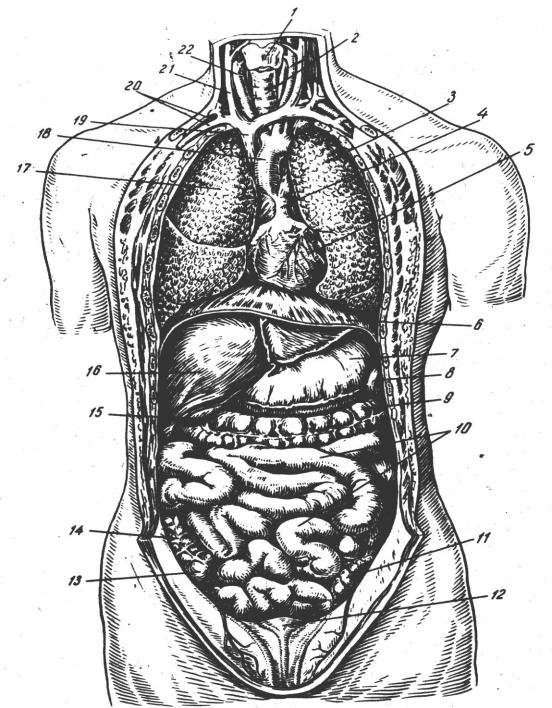

Рис. 13.1. Органы шеи, грудной и брюшной полости.

1 — гортань; 2— трахея; 3 — левое легкое; 4 — легочный ствол; 5 — сердце; б — диафрагма; 7

— желудок; 8 —селезенка; 9 — поперечная ободочная кишка; 10 — тонкая кишка; 11 — сигмовидная ободочная кишка; 12 — мочевой пузырь; 13 — слепая кишка; 14 — восходящая ободочная кишка; 15 — желчный пузырь; 16 — печень; 17 — правое легкое; 18 — аорта; 19 — верхняя полая вена; 20— подключичные артерии и вена; 21 — внутренняя яремная вена; 22 — общая сонная артерия.

381

Одним из основных условий жизнедеятельности является поступление в организм питательных веществ, непрерывно расходуемых клетками в процессе метаболизма. Для организма источником этих веществ является пища. Система пищеварения обеспечивает расщепление питательных веществ до простых органических соединений (мономеров), которые поступают во внутреннюю среду организма и используются клетками и тканями в качестве пластического и энергетического материала. Кроме того, пищеварительная система обеспечивает поступление в организм необходимого количества воды и электролитов.

Система пищеварения или желудочно-кишечный тракт представляет собой извитую трубку, которая начинается ротовым и заканчивается анальным отверстием. К ней относятся также ряд органов, обеспечивающих секрецию пищеварительный соков (слюнные железы, печень, поджелудочная железа). Стенка пищеварительного тракта имеет однотипное строение на всем его протяжении и состоит из слизистого, подслизистого, мышечного и серозного слоев. Мышечный слой желудка и кишечника образован гладкомышечными клетками, многие из которых обладают автоматией.

Пищеварение – это совокупность процессов, в ходе которых в желудочнокишечном тракте происходит обработка пищи и расщепление содержащихся в ней белков, жиров, углеводов до мономеров и последующее всасывание их во внутреннюю среду организма.

Функции пищеварительного тракта.

1.Моторная или двигательная функция – обеспечивает измельчение пищи, перемешивание её с секретами пищеварительных желез и продвижение по желудочно-кишечному тракту в дистальном направлении.

2.Секреторная функция – обеспечивает секрецию пищеварительных соков в полость желудочно-кишечного тракта различными пищеварительными железами. В состав секретов входят различные ферменты, осуществляющие расщепление питательных веществ до олигомеров и мономеров, электролиты, слизистые вещества, конечные продукты метаболизма.

3.Всасывательная функция – представляет собой перенос продуктов расщепления питательных веществ, воды, электролитов, витаминов из полости пищеварительного тракта через слизистую оболочку в кровь и лимфу. Наиболее активный процесс всасывания происходит в тонком кишечнике.

Кроме вышеперечисленных пищеварительных функций желудочно-кишечный тракт осуществляет также ряд непищеварительных функций. К ним относятся: защитная функция, которая связана с барьерными свойствами слизистой оболочки; экскреторная, заключающаяся в выведении с секретами желез конечных продуктов обмена веществ, чужеродных и токсических веществ; эндокринная - заключается в секреции специализированными клетками биологически активных веществ – гормонов желудочно-кишечного тракта, регулирующих пищеварительные функции, витаминообразующая функция обеспечивается за счет синтеза небольшого количества витаминов группы В и витамина К.

382

13.2. Пищеварение в ротовой полости

Полость рта

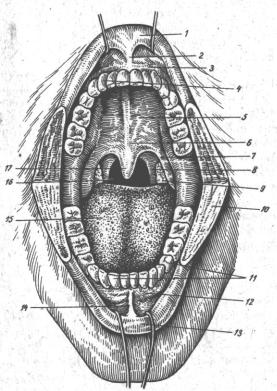

Рис. 13.2. Полость рта (щеки разрезаны).

1— верхняя губа; 2 —уздечка верхней губы; 3 — десна; 4 — верхние зубы; 5 — твердое нёбо; б

—мягкое небо; 7—небно-язычная дужка; 8 — небно-глоточная дужка; 9—небная миндалина; 10

—разрез щеки; 11 — нижние зубы; 12 — десна; 13 — нижняя губа; 14 — уздечка нижней губы; 15

—язык (спинка языка); 16 — зев; 17 — язычок.

Полость рта (cavum oris, лат.) подразделяется на два отдела: преддверие рта и собственно полость рта. Преддверие рта представляет собой щелевидное пространство, расположенное между губами и щеками снаружи и зубами и деснами изнутри. Ротовое отверстие ограничивают верхняя и нижняя губы, в толще которых залегает круговая мышца рта. В области альвеолярных отростков челюстей слизистая оболочка губ плотно срастается с надкостницей, образуя десны (gingiva, лат.).

Собственно полость рта простирается от зубов до входа в глотку. Сверху полость рта ограничена твердым и мягким нёбом, снизумышцами, образующими диафрагму рта.

Нёбо состоит из двух частей. Передняя часть образована костями черепа и называется твёрдым нёбом. Задний отдел - мягкое нёбо - образовано мышцами и фиброзной тканью. Нёбо отделяет ротовую полость от полости носа и глотки.

Ротовая полость сообщается с глоткой при помощи отверстия, носящего названия зева.

Язык

Язык (lingua, лат.) представляет собой мышечный орган. В слизистой оболочке языка находятся вкусовые рецепторы. Изменение его формы и положения имеет

383

значение в акте жевания и артикуляции речи. В языке различают тело, верхушку (кончик) и корень. Верхняя выпуклая поверхность его называется спинкой. Слизистая оболочка снабжена многочисленными выростами - сосочками. Различают нитевидные и конусовидные сосочки общей чувствительности (прикосновение, боль, температура). Грибовидные, листовидные и желобовидные содержат вкусовые рецепторы. Задний отдел спинки сосочков не содержит, но там расположены лимфоидные фолликулы. Их совокупность называется язычной миндалиной.

Зубы

Рис. 13.3. Разрез зуба.

1 — эмаль; 2 — полость зуба, выполненная пульпой; 3 — периодонт; 4 — канал корня зуба; 5

— цемент; 6 — отверстие на верхушке зуба, через которое проходят нервы и сосуды; 7— костное вещество челюсти; 8 — десна; 9— коронка зуба; 10 — дентин.

Зубы (dentes, лат.) расположены в ячейках альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей. Зубы бывают молочные и постоянные. На верхнечелюстных костях 16 зубов, на нижней челюсти также 16 зубов. Как сверху так и снизу с каждой стороны по 8 зубов (2 резца, 1 клык, 2 малых коренных и 3 больших коренных зуба). Последний большой коренной зуб называется зубом мудрости.

Каждый зуб состоит из коронки, шейки и корня. Коронка зуба выделяется над десной, шейка охватывается десной, а корень вставлен в зубную альвеолу. Внутри зуба находится полость, выполненная мякотью зуба - пульпой. Корни срастаются с поверхностью альвеолы посредством надкостницы (периодонт).

Твердое вещество зуба представлено дентином, эмалью и цементом. Главную массу зуба составляет дентин, эмаль покрывает коронку, а корень покрыт цементом.

Слюнные железы

В слизистой оболочке полости рта в большом количестве имеются мелкие слюнные железы, не имеющие выводных протоков, которые называются по месту их расположения (губные, щёчные, небные, язычные). Секрет этих желез поступает

384

прямо в полость рта. Помимо мелких желез в полость рта открываются протоки трех пар крупных слюнных желез: околоушной, поднижнечелюстной и подъязычной.

Околоушная железа самая большая, лежит на боковой поверхности спереди и несколько ниже ушной раковины. Ее выводной проток открывается в преддверии рта на слизистой оболочке щеки напротив 2 большого коренного зуба.

Поднижнечелюстная железа лежит кнутри и несколько ниже тела нижней челюсти. Выводной проток открывается на сосочке под языком.

Подъязычная железа расположена на дне полости рта, покрыта только слизистой оболочкой. Её выводной проток проходит вместе с протоком поднижнечелюстной железы и открывается рядом или общим с ним отверстием.

Общая характеристика пищеварения в ротовой полости, состав и функции слюны

Вполости рта происходит начальная механическая и химическая обработка пищи. Она включает в себя измельчение пищи, смачивание ее слюной, анализ вкусовых свойств, начальное расщепление углеводов пищи и формирование пищевого комка. Пребывание пищевого комка в ротовой полости составляет 15-18 с. Пища, находящаяся в полости рта, возбуждает вкусовые, тактильные, температурные рецепторы слизистой оболочки ротовой полости. Это рефлекторно ведет к активации секреции не только слюнных желез, но и желез, расположенных в желудке, кишечнике, а также выделение сока поджелудочной железы и желчи.

Механическая обработка пищи в полости рта осуществляется при помощи жевания. В акте жевания принимают участие верхняя и нижняя челюсти с зубами, жевательные мышцы, слизистая полости рта, мягкое небо. В процессе жевания нижняя челюсть перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскостях, нижние зубы контактируют с верхними. При этом передние зубы откусывают пищу,

акоренные – раздавливают и размалывают ее. Сокращение мышц языка и щек обеспечивает подачу пищи между зубными рядами. Сокращение мышц губ препятствует выпадению пищи из ротовой полости. Акт жевания осуществляется рефлекторно. Пища раздражает рецепторы ротовой полости, нервные импульсы от которых по афферентным нервным волокнам тройничного нерва поступают в центр жевания, располагающийся в продолговатом мозге, и возбуждает его. Далее по эфферентным нервным волокнам тройничного нерва нервные импульсы поступают к жевательным мышцам.

Впроцессе жевания происходит оценка вкусовых качеств пищи и определение ее съедобности. Чем полнее и интенсивнее осуществляется процесс жевания, тем активнее протекают секреторные процессы, как в ротовой полости, так и в нижележащих отделах пищеварительного тракта.

Секрет слюнных желез (слюна) образуется тремя парами крупных слюнных желез

(подчелюстными, подъязычными и околоушными) и мелкими железками,

расположенными в слизистой оболочке щек и языка. В сутки образуется 0,5-2 л слюны.

Строение и иннервация слюнных желез.

Крупные слюнные железы имеют дольчатое строение и состоят из мешковидных расширений, ацинусов, формирующих небольшие дольки. Стенки ацинусов образованы секреторными эпителиальными клетками и оплетены сетью

кровеносных капилляров, которые обладают высокой проницаемостью для

385

минеральных ионов, белков и других веществ плазмы крови. Поэтому многие вещества из плазмы крови могут поступать в состав слюны. Ацинусы открываются в протоки, которые, соединяясь между собой, образуют главный проток железы, заканчивающийся в ротовой полости. Парасимпатическая иннервация слюнных желез осуществляется ветвями языкоглоточного (околоушная железа) и лицевого (подъязычная и подчелюстная железы) черепных нервов.

Скорость слюноотделения составляет приблизительно 0,5 мл/мин в межпищеварительный период и возрастает до 4 мл/мин при приеме пищи. Слюна представляет собой вязкую, мутноватую, слегка опалесцирующую жидкость и на 99% состоит из воды. В ее состав входят минеральные вещества (Na+, K+, Са2+, Cl-, HCO3-), органические вещества (фермент α-амилаза, муцин или слизь, белки плазмы крови, мочевина и другие конечные продукты метаболизма). Слюна гипотонична по отношению к плазме крови. Состав и физико-химические свойства слюны зависят от скорости ее секреции. При увеличении скорости слюнообразования увеличивается содержание Na+, Cl-, HCO3- в слюне. Обычно смешанная слюна имеет слабощелочную или нейтральную реакцию (рН 5,8 - 7,4). Различные слюнные железы вырабатывают разную по составу слюну. Слюна околоушных желез и мелких железок, расположенных на боковой поверхности языка, жидкая и не содержит муцина (серозная слюна). Слюнные железы корня языка и неба вырабатывают слюну, богатую муцином (слизистая слюна). Слюна подчелюстных и подъязычных желез по составы является серозно-слизистой.

Функции слюны: 1. Смачивание пищи, растворение твердых веществ, пропитывание слизью и формирование пищевого комка. Слюна облегчает процесс глотания и способствует формированию вкусовых ощущений.

2. Ферментное расщепление углеводов благодаря наличию α-амилазы и мальтазы. Фермент α-амилазы расщепляет полисахариды (крахмал, гликоген) до олигосахаридов и дисахаридов (мальтозы). Действие амилазы внутри пищевого комка продолжается и при попадании его в желудок то тех пор пока в нем сохраняется слабощелочноя или нейтральная среда.

3. Защитная функция связана с наличием в слюне антибактериальных компонентов (лизоцима, иммуноглобулинов различных классов, лактоферрина). Лизоцим или мурамидаза представляет собой фермент, разрушающий клеточную стенку бактерий. Лактоферрин связывает ионы железа, необходимые для жизнедеятельности бактерий и таким образом приостанавливает их рост. Муцин также выполняет защитную функцию, так как предохраняет слизистую оболочку полости рта от повреждающего действия пищевых продуктов (горячих или кислых напитков, острых приправ).

4. Участие в минерализации эмали зубов. Кальций, поступает в зубную эмаль из слюны. В ней имеются белки связывающие и транспортирующие Са2+. Слюна предохраняет зубы от развития кариеса.

Свойства слюны зависят от режима питания и вида пищи. При приеме твердой и сухой пищи выделяется более вязкая слюна. При попадании в ротовую полость несъедобных, горьких либо кислых веществ выделяется большое количество жидкой слюны. Ферментный состав слюны также может изменяться в зависимости от количества углеводов, содержащихся в пище.

386

Регуляция слюноотделения. Глотание

Регуляция слюноотделения осуществляется вегетативными нервами,

иннервирующими слюнные железы: парасимпатическим и симпатическим. При возбуждении парасимпатического нерва слюнной железы образуется большое количество жидкой слюны с низким содержанием органических веществ (ферментов и слизи). При возбуждении симпатического нерва образуется небольшое количество вязкой слюны, содержащей много муцина и ферментов. Активация слюноотделения при приеме пищи вначале происходит по механизму условного рефлекса при виде пищи, при подготовке к ее приему, при вдыхании пищевых ароматов. При этом от зрительных, обонятельных, слуховых рецепторов нервные импульсы по афферентным нервным путям поступают в слюноотделительные ядра продолговатого мозга (центр слюноотделения), которые посылают эфферентные нервные импульсы по парасимпатическим нервным волокнам к слюнным железам. Поступление пищи в ротовую полость возбуждает рецепторы слизистой оболочки, и это обеспечивает активацию процесса слюноотделения по механизму безусловного рефлекса. Торможение активности центра слюноотделения и уменьшение секреции слюнных желез происходит во время сна, при утомлении, при эмоциональном возбуждении, а также при лихорадке, дегидратации организма.

Завершается пищеварение в ротовой полости актом глотания и поступлением пищи в желудок. Глотание представляет собой рефлекторный процесс и состоит из трех фаз. 1-я фаза – ротовая – является произвольной и заключается в поступлении сформированного в процессе жевания пищевого комка на корень языка. Далее происходит сокращение мышц языка и проталкивание пищевого комка в глотку. 2-я фаза – глоточная – является непроизвольной, осуществляется быстро (в течение приблизительно 1 с) и находится под контролем центра глотания продолговатого мозга. В начале этой фазы сокращение мышц глотки и мягкого неба поднимает небную занавеску и закрывает вход в носовую полость. Гортань смещается вверх и вперед, что сопровождается опусканием надгортанника и закрытием входа в гортань. Одновременно происходит сокращение мышц глотки и расслабление верхнего пищеводного сфинктера. В результате пища попадает в пищевод. 3-я фаза – пищеводная – медленная непроизвольная, происходит за счет перистальтальтических сокращений мышц пищевода (сокращение циркулярных мышц стенки пищевода выше пищевого комка и продольных мышц, располагающихся ниже пищевого комка) и находится под контролем блуждающего нерва. Скорость перемещения пищи по пищеводу составляет 2-5 см/с. После расслабления нижнего пищеводного сфинктера пища поступает в желудок.

387

13.3. Макростроение глотки и пищевода

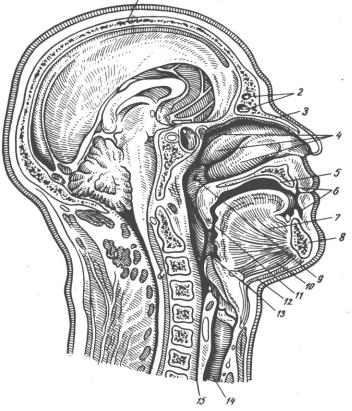

Рис. 13.4. Сагиттальной разрез головы.

1 — крыша черепа; 2 — лобная пазуха; 5 — носовая кость; 4 — верхняя, средняя и нижняя носовые раковины; 5 — твердое небо; 6—преддверье рта; 7—подбородочно-язычная мышца; 8 — нижняя челюсть; 9 — глоточное отверстие слуховой трубы; 10—подбородочно-подъязычная мышца; 11 — мягкое небо; 12—челюстно-подъязычная мышца; 13 — надгортанник; 14 — полость гортани; 15-—полость глотки.

Глотка

Глотка (pharynx, гр.) представляет собой часть пищеварительного канала, который соединяет полость рта с пищеводом, а также часть дыхательной трубки, соединяющей полость носа с гортанью. В полости глотки происходит перекрест пищеварительных и дыхательных путей. В соответствии со своим расположением глотка делится на три части: носовую, или носоглотку, ротовую и гортанную.

Основу стенки глотки составляет фиброзная пластинка. Изнутри фиброзная пластинка покрыта слизистой оболочкой, а снаружи - мышцами. Снаружи мышечный слой покрыт адвентицией и щечно-глоточной фасцией.

Пищевод

Пищевод (oesophagus, лат.) - узкая длинная трубка, соединяющая глотку с желудком. В пищеводе выделяют шейную, грудную и брюшную части. Длина его около 25 см. Стенка пищевода состоит из слизистой оболочки, образующей продольные складки, подслизистой основы, мышечной оболочки и адвентициальной оболочки, которая покрывает пищевод снаружи.

388

Брюшная полость

Брюшная полость сверху ограничена диафрагмой, которая отделяет ее от грудной полости, спереди - мышцами живота, а боковые и задняя стенки образованы мышцами и поясничным отделом позвоночника, внизу она продолжается в полость таза. Брюшная полость выстлана серозной оболочкой - брюшиной (peritoneum), переходящий на брюшные внутренности. Брюшина, выстилающая стенки называется пристеночной или париетальной, а покрывающая внутренности - висцеральной. Между этими листками образуются щелевидная брюшная полость, в которой находится небольшое количество жидкости. Органы брюшной полости, развиваясь между брюшиной и задней брюшной стенкой, отходят от стенки и вытягивают за собой серозный покров так, что получаются серозные складки, состоящие из двух листков. Подобные складки, на которых подвешены органы, называются брыжейками. Гладкая увлажненная брюшина облегчает перемещение органов относительно друг друга, устраняя трение между ними.

Большой сальник свисает с большой кривизны желудка спереди от поперечной ободочной кишки. Он состоит из четырех листков брюшины, между которыми находится жир. Малый сальник состоит из двух связок, продолжающихся одна в другую: печеночно-желудочной и печеночно-двенадцатиперстной, являющихся местом перехода брюшины с печени на желудок и двенадцатиперстную кишку; он состоит из двух листков брюшины.

В брюшной полости находятся желудок, тонкая и толстая кишки, печень, поджелудочная железа, селезенка и органы мочеполовой системы.

13.4. Пищеварение в желудке.

Желудок: макро-, микростроение

Желудок (ventriculis, лат.; gaster, гр.) представляет собой расширенную часть пищеварительного канала. Величина желудка сильно варьирует как индивидуально, так и в зависимости от его наполнения. В желудке различают переднюю и заднюю стенки. Вогнутый край желудка, обращенный вправо и вверх, называется малой кривизной, выпуклый его край, направленный вниз и влево, - большой кривизной. Часть желудка, прилежащая к месту входа пищевода в желудок, называют кардиальной, слева от нее образуется куполообразное выпячивание - дно желудка. Средняя часть называется телом, а часть, переходящая в двенадцатиперстную кишку, - привратниковой (pylorus, гр.) частью желудка.

Стенка желудка состоит из четырех слоев: слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка имеет большое количество складок, направленных преимущественно продольно. Кроме складок, слизистая оболочка желудка имеет возвышения - желудочные поля, на которых находится большое количество желудочных ямок. В ямки открываются железы желудка, выделяющие желудочный сок. Различают желудочные (собственные) железы, расположенные в области дна и тела его, и железы привратника. Собственные железы очень многочисленные. Подслизистая основа хорошо выражена, представляет собой рыхлую соединительную ткань, в которой располагается большое количество кровеносных и лимфатических сосудов и нервов.

389

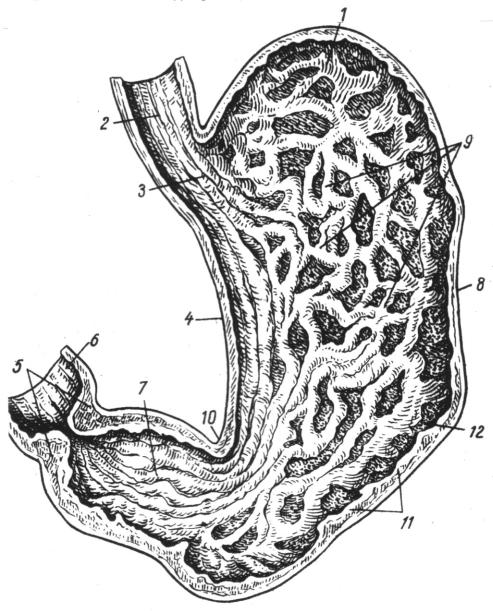

Рис. 13.5. Желудок (вид спереди).

1 — дно желудка; 2 — пищевод; 3 — вход в желудок; 4 — малая кривизна; 5 — сфинктер привратника; б — двенадцатиперстная кишка, начало; 7 — привратниковая (пилорическая) часть; 8 — больщая кривизна; 9 — складки слизистой оболочки; 10 — серозная оболочка; 11— мышечная оболочка; 12 — слизистая оболочка.

Мышечная оболочка состоит из гладких мышечных клеток, расположенных в три слоя: продольный, кольцевой (циркулярный) и косой. В привратниковой части кольцевой слой мышц утолщается, образуя жом, кольцевидную мышцу - пилорический сфинктер. При сокращении сфинктера полость желудка отделяется от полости двенадцатиперстной кишки. Наружный слой стенки желудка образует серозная оболочка - брюшина, покрывающая желудок со всех сторон.

Основные пищеварительные функции желудка.

Желудок представляет собой мешкообразное расширение пищеварительного тракта. Его проекция на переднюю поверхность брюшной стенки соответствует эпигастральной области и частично заходит в левое подреберье. В желудке выделяют следующие отделы: верхний отдел – дно, большой центральный отдел –

390