2 курс / Нормальная физиология / физиология в вопросах и ответах

.pdf

33. Перечислите биологически активные вещества, вырабатываемые в почке. Укажите их функциональное значение.

В почках вырабатывается биологически активные вещества, оказывающие влияние на деятельность некоторых органов и систем (инкреторная функция почек).

Ренин: компонент ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, активирует ангиотензиноген, приводя к образованию ангио- тензина-I.

Брадикинин: расширяет сосуды.

Простагландины: внутриклеточные гормоны; участвуют в регуляции общего и почечного кровотока, вызывают натрийурез, уменьшают чувствительность клеток к АДГ.

Урокиназа: стимулирует превращение плазминогена в плазмин, который вызывает гидролиз фибрина.

Эритропоэтин: гликопротеид, стимулирует увеличение продукции эритроцитов костным мозгом.

34. Назовите функции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и факторы, ее стимулирующие.

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система принимает участие в регуляции артериального давления, количества жидкости в организме, ионов, осмотического давления. Ренин-ангиотензин- альдостероновая система стимулируется падением системного артериального давления или давления в почечных сосудах, уменьшением объема плазмы, недостатком натрия, избытком калия.

35. Опишите последовательность основных реакций, запускаемых почкой и ведущую к сужению сосудов при снижении артериального давления.

При падении артериального давления почкой выделяется ренин, под влиянием которого происходит превращение ангиотензиногена в ангиотензин-I, а затем под влиянием ангиотензинпревращающего фермента преобразование ангиотензина-I в ангиотензин-II. Ангиотензин II вызывает сужение артериальных сосудов, а также усиливает секрецию альдостерона, что способствует нормализации объема крови и артериального давления.

36. Перечислите последовательно процессы регуляции осмотического давления в организме посредством осморецепторов и антидиуретического гормона.

При избытке воды в организме осмотическое давление крови снижается. Это уменьшает активность осморецепторов гипоталамуса, печени и ряда других органов, что снижает выделение АДГ из нейрогипофиза в кровь и приводит к усилению выделения воды почкой.

281

При обезвоживании осмолярность крови увеличивается, возбуждаются осморецепторы, усиливается секреция АДГ, интенсивность реабсорбции воды в почке увеличивается.

37. Перечислите последовательно основные процессы регуляции объема циркулирующей крови и артериального давления с предсердных волюморецепторов.

При увеличении объема притекающей к сердцу крови происходит активация предсердных волюморецепторов, что приводит к снижению выделения АДГ нейрогипофизом и усилению выделения воды почкой, а также к увеличению секреции натрийуретического гормона, уменьшению секреции ренина, ангиотензина и альдостерона. В результате уменьшается реабсорбция натрия и возрастает натрийурез и мочеотделение. В результате вышеперечисленных процессов востанавливается объем крови и внеклеточной жидкости.

38. Объясните понятия «водный диурез», «осмотический диурез» и «антидиурез».

Водный диурез — образование больших объемов гипотонической мочи вследствие уменьшения проницаемости для воды стенки канальцев.

Осмотический диурез — образование больших объемов мочи вследствие уменьшения реабсорбции осмотически активных веществ.

Антидиурез — явление снижения выделения мочи (при обезвоживании, избытке вазопрессина).

282

39. Какие вещества секретируются в просвет канальцев почки в процессе регуляции рН? В каких отделах нефрона это осуществляется?

В процессе регуляции рН в просвет канальцев секретируются ионы водорода и аммиак. Это осуществляется во всех канальцах нефрона, особенно — в проксимальных и дистальных.

40. Опишите процесс образования ионов водорода в эпителии нефрона. Перечислите соединения, с которыми взаимодействует водород в просвете канальцев.

Вэпителии нефрона при участии карбоангидразы из углекислого газа и воды образуется угольная кислота, после диссоциации которой ионы водорода секретируются в просвет канальцев в обмен на ионы натрия, который реабсорбируется в интерстиций.

Впросвете канальцев ионы водорода взаимодействуют с аммиаком, NaHCO3 и Nа2НРО4.

41. Приведите примеры метаболической функции почек (участия почек в обмене белков, жиров и углеводов).

Вобмене белков: пиноцитоз в канальцевом эпителии попавших

впервичную мочу белков и пептидов, расщепление их до аминокислот, которые путем реабсорбции возвращаются в кровь.

Вобмене углеводов: глюконеогенез, особенно при голодании, когда около 50 % глюкозы, поступающей в кровь, образуется в почках.

Вобмене жиров: синтезируются триацилглицериды и фосфолипиды, поступающие в кровь.

42. Назовите основные компоненты конечной мочи в норме и при патологии.

Конечная моча в норме помимо воды содержит электролиты,

конечные продукты азотистого обмена (мочевина, креатинин),

пигменты (уробилин), очень малое количество белка (суточная экскреция белка не превышает 125 мг), различные биологически активные вещества и продукты их превращения (производные гормо-

нов надпочечников, эстрогены, витамины, ферменты).

283

При патологии в моче обнаруживаются глюкоза (глюкозурия наблюдается, если концентрация глюкозы в плазме крови превы-

шает 10 ммоль/л), кетоновые тела, увеличенное количество белка, желчные кислоты, гемоглобин.

43. Какие исследуемые параметры включает общий анализ мочи?

Общий анализ мочи позволяет судить не только о характере и выраженности патологического процесса в почках и мочевыделительной системе, но о состоянии других органов и включает исследование физических свойств мочи, химическое и микроскопическое исследование.

Физические свойства мочи:

—цвет;

—прозрачность;

—рН;

—относительная плотность.

Химическое исследование включает определение количества:

—белка;

—глюкозы;

—кетоновых тел.

При микроскопическом исследовании осадка мочи определяют наличие:

—эпителиальных клеток (эпителий в моче может быть плоским, переходным или почечным);

—эритроцитов;

—лейкоцитов;

—цилиндров (белковые слепки почечных канальцев);

—солей, выпавших в осадок в виде кристаллов или аморфных масс.

44. Опишите механизм регуляции мочеиспускания.

Мочеиспускание — сложный рефлекторный акт выведения образовавшейся мочи из организма, осуществляемый одновременным сокращением гладкой мускулатуры стенок мочевого пузыря и расслаблением сфинктеров мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.

При накоплении мочи в мочевом пузыре и раздражении его механорецепторов импульсы поступают в центр мочеиспускания, находящийся во II–IV кресцовых сегментах спинного мозга. Возбуждение центра мочеиспускания вызывает импульсацию в пара-

284

симпатических волокнах тазовых внутренностных нервов, стимулируется сокращение мышцы мочевого пузыря и расслабляется внутренний сфинктер мочеиспускательного канала. Поток импульсов к наружному сфинктеру мочеиспускательного канала (иннервируемому соматическим нервом — ветвью полового нерва) уменьшается, наружный сфинктер расслабляется, и начинается мочеиспускание.

Спинальный центр мочеиспускания находится пол влиянием вышележащих отделов мозга, изменяющих порог возбуждения рефлекса мочеиспускания. Тормозящие влияния на этот рефлекс исходят из коры большого мозга, возбуждающие из заднего гипоталамуса и переднего отдела моста.

45. В чем заключается принцип действия аппарата, используемого в клинике для временного замещения некоторых функций почек и получившего название «искусственная почка»?

Аппарат «искусственная почка» представляет собой диализатор, в котором через поры полупроницаемой мембраны кровь очищается от продуктов метаболизма и чужеродных веществ, в результате чего нормализуется ее состав. В этих аппаратах используют пленки, через поры которых проходят низкомолекулярные компоненты плазмы, но не проникают белки. По одну сторону пленки непрерывно протекает кровь пациента, поступающая из артерии и после прохождения через аппарат вливаемая в его вену, по другую сторону находится диализирующий раствор, который по ионному составу и осмотической концентрации подобен плазме крови.

285

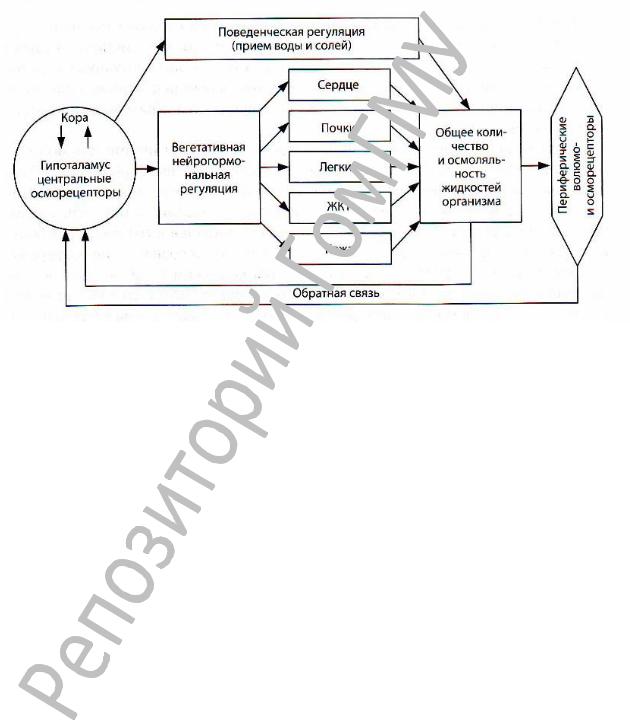

46. Нарисуйте схему функциональной системы, поддерживающей оптимальное количество жидкости в организме и ее осмотическое давление.

286

ГЛАВА 12 ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

12.1. Общая физиология сенсорных систем. Зрительный анализатор

1. Что называют анализатором?

Анализатор — совокупность возбудимых структур центральной и периферической нервной системы, осуществляющих восприятие и анализ воздействий окружающей среды и воздействий, исходящих из самого организма.

2. Назовите отделы анализатора и его структурные элементы по И. П. Павлову.

Отделы анализатора:

1)периферический — рецепторы;

2)проводниковый — афферентные нейроны и проводящие пути;

3)корковый — проекционная и ассоциативная зоны коры

больших полушарий.

3. Что называют органом чувств?

Орган чувств — это периферический отдел анализатора, воспринимающий и частично анализирующий изменения внешней среды, возбуждение которого ведет к возникновению ощущений.

4. Что такое ощущение?

Ощущение — это простейший психический процесс, состоящий в отражении определенных свойств предметов и явлений, непосредственно воздействующих в данный момент на органы чувств.

5. Что такое восприятие?

Восприятие — это результат взаимосвязанных нейрофизиологических процессов на нескольких этажах ЦНС по систематизации, интерпретации и осмысления информации от сенсорных органов и превращение их в знания о предметах и событиях физического мира.

6. На какие группы делятся анализаторы по функциональному значению?

По функциональному значению анализаторы делятся на следующие группы:

1) внешние анализаторы: зрительный, слуховой, вкусовой, обонятельный, тактильный, температурный анализаторы;

287

2)внутренние (висцеральные) анализаторы: параметры внутренней среды организма, т. е. АД, рН, рО2, рСО2 и т. д.;

3)анализаторы положения тела: вестибулярный, проприо-

рецепция, сухожильные рецепторы, зрительный анализатор;

4) болевой анализатор.

7. Перечислите методы исследования сенсорных систем.

Методы исследования сенсорных систем:

1)метод условных рефлексов;

2)электрофизиологические;

3)морфологические;

4)биохимические;

5)методы моделирования и протезирования и т. д.

8. Каковы общие принципы строения сенсорных систем?

Общие принципы строения сенсорных систем: многослой-

ность, многоканальность, наличие сенсорных воронок, дифференциация анализаторов: по вертикали, по горизонтали.

9. Что понимают под многослойностью анализаторов?

Многослойность — наличие нескольких слоев нервных клеток. Первый слой связан с рецепторами, последний слой — с нейронами ассоциативных отделов коры больших полушарий.

10. Какие уровни восприятия сигналов выделяют в сенсорной системе?

Уровни восприятия сигналов:

1)рецепторный;

2)стволовой;

3)таламический;

4)корковый.

11. Что такое многоканальность сенсорных систем?

Многоканальность — это явление, когда нервные элементы одного слоя связаны с множеством элементов следующего слоя. Обеспечивает сенсорной системе точность и детальность анализа сигналов и большую надежность.

12. В чем заключается физиологический смысл суживающихся и расширяющихся сенсорных «воронок»?

Смысл суживающихся «воронок» заключается в уменьшении количества информации, передаваемой в мозг, а расширяющихся «воронок» — в обеспечении более дробного и сложного анализа разных признаков сигнала.

288

Сенсорные «воронки»: А — расширяющаяся; Б — суживающаяся.

13. Что обеспечивает дифференциация по вертикали?

Дифференциация по вертикали обеспечивает образование отделов, состоящих из того или иного числа нервных элементов. Отдел — более крупное морфофункциональное образование, чем слой элементов (например, обонятельные луковицы, кохлеарные ядра, коленчатые тела). Отделы имеют определенную функцию.

14. Что обеспечивает дифференциация по горизонтали?

Дифференциация по горизонтали обеспечивает специали-

зацию структур на уровне одного слоя. Она зависит от свойств рецепторов и нейронов и связывает их в пределах каждого слоя (например, в зрении работают два параллельных нейронных канала идущих от фоторецепторов к коре большого мозга и по-разному перерабатывающих информацию, поступающую от центра и периферии сетчатки глаза).

15. Какие свойства анализаторов выделяют?

Свойства анализаторов: высокая возбудимость, инерционность, индуктивное взаимодействие, адаптация.

16. Что называют инерционностью анализаторов?

Инерционность анализаторов — это относительно медлен-

ное возникновение ощущения после включения раздражителя и медленное исчезновение ощущений после выключения раздражителя (например, продолжение светоощущения после выключения света).

17. Что такое индукционное взаимодействие?

Индукционное взаимодействие — это изменение возбудимо-

сти одного анализатора при возбуждении другого, сопровождаемое изменением степени выраженности ощущений (например, световые эффекты восприятия музыки; вкусовые ощущения будут усиливаться, если будут сопровождаться какими-либо приятными запахами).

289

18. Что понимают под адабтацией анализатора?

Адаптация — это явление ослабления возбуждения в рецепторе при действии длительного (фонового) раздражителя постоянной силы, т. е. ответ (частота генерации ПД) на постоянный стимул с течением времени уменьшается. Адаптация проявляется в снижении абсолютной и повышении дифференциальной чувствительности (например, мы со временем не замечаем непрерывного давления на кожу одежды или кольца, действия пахучих веществ).

19. Какие функции анализаторов выделяют?

Выделяют следующие функции анализаторов: обнаружение сигналов, различение сигналов, передача и преобразование сигналов, кодирование, детектирование признаков, опознание образов.

20. Дайте определение «рецептор».

Рецептор — объединение из терминалей (нервных окончаний) дендритов чувствительных нейронов, глии, специализированных образований межклеточного вещества и специализированных клеток других тканей, которые в комплексе обеспечивают превращение стимулов внешней или внутренней среды (раздражителей) в нервный импульс.

21. Какие классификации рецепторов Вы знаете?

Классификации рецепторов:

По расположению:

—экстерорецепторы — воспринимают раздражители из внешней среды организма, к ним относятся — слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые, осязательные рецепторы;

—интерорецепторы — воспринимают раздражители из

внутренней среды организма, это висцерорецепторы (сигнализирующие о состоянии внутренних органов), вестибуло- и проприорецепторы (рецепторы опорно-двигательного аппарата), рецепторы сосудов и ЦНС. Если одна и та же разновидность рецепторов (например, хеморецепторы к СО2) локализованы как в ЦНС (продолговатый мозг), так и в других местах (сосуды), то такие рецеп-

торы подразделяются на центральные и периферические.

По характеру контакта со средой экстерорецепторы делятся на:

—дистантные, которые получают информацию на некотором расстоянии от источника раздражения (зрительные, слуховые, обонятельные);

—контактные — возбуждаются при непосредственном соприкосновении с ним. Благодаря большому их разнообразию, человек способен воспринимать стимулы разных модальностей.

290