6 курс / Неонатология / Детские болезни Баранов А.А. 2009

.pdf•Использование только натуральных тканей для одежды детей, детского мыла при мытье ребѐнка и стирке его белья.

•Закаливание, массаж, гимнастика.

•Применение адаптогенов при поступлении в детские учреждения.

•Строгое соблюдение инструкций при вакцинации или составление индивидуального графика профилактических прививок.

ГЛАВА 8 АНЕМИИ

Анемия - патологическое состояние, при котором происходит снижение содержания Hb в единице объѐма крови. Это очень широкое понятие, включающее как ряд очерченных нозологических форм, так и синдромы при различных заболеваниях. Показатели красной крови значительно изменяются с возрастом ребѐнка. По данным ВОЗ, 20% населения Земли, преимущественно дети и женщины фертильного возраста, страдают анемией, наиболее часто связанной с недостаточным питанием и/или дефицитом железа в пище.

Классификация

Анемии классифицируют по следующим параметрам.

•Средний размер эритроцитов (нормо-, макро- и микроцитарные).

•Цветовой показатель (нормо-, гипо- и гиперхромные).

•Регенераторная возможность красного костного мозга, т.е. по количеству ретикулоцитов (нормо-, гипо- и гиперрегенераторные).

•Этиология (нарушения образования, избыточное разрушение клеток крови, кровопотеря).

Ниже приведена патогенетическая классификация анемий.

I. Анемии, вызванные недостатком гемопоэтических факторов (преимущественно железодефицитная, преимущественно белководефицитная, преимущественно витаминодефицитная).

II. Анемии постгеморрагические (острые, хронические).

III. Анемии гипо- и апластические (наследственные, приобретѐнные).

IV. Анемии гемолитические.

•Связанные с внутренними аномалиями эритроцитов (мембранопатии, ферментопатии, гемоглобинопатии).

•Связанные с внешними воздействиями [аутоиммунные гемолитические; вследствие повреждения (турбулентность тока крови при стенозе устья аорты, искусственных клапанах и т.д.), инфекционные и паразитарные (например, при малярии); вследствие отравления (тяжѐлыми металлами, змеиным ядом), связанные с дефицитом витамина Е].

V. Анемии при различных (хронических) заболеваниях.

ДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ

Практически до 90% анемий у детей и женщин относятся к дефицитным, причѐм значительную часть из них составляют железодефицитные. Дефицит железа в той или иной степени присутствует у 30-40% жителей планеты, причѐм сидеропения развивается в 2 раза чаще, чем анемия, и еѐ выявляют у всех беременных в последнем триместре. В России железодефицитной анемией страдают до 40% детей первых 3 лет жизни, до 1/3 подростков и 44% женщин фертильного возраста. В группу высокого риска входят дети от матерей с неблагополучно протекавшей и/или многоплодной беременностью, недоношенные, дети в возрасте 6-12 мес, крупные и интенсивно растущие дети в любом возрасте, дети, получающие нерациональное и несбалансированное питание, страдающие дисбактериозом, мальабсорбцией и хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, а также девочки-подростки с гиперполименореей. Значение имеют не только возраст и пол, но и уровень жизни в стране.

Этиология и патогенез

Этиология дефицитных анемий отражена в их названии. Они обычно возникают в периоды бурного роста организма (первые годы жизни, пубертатный период), когда высокие потребности организма в веществах, необходимых для кроветворения (полноценный белок, витамины, микроэлементы, железо) не покрываются пищей. Кроме того, усвоение этих веществ может быть нарушено в силу незрелости ферментных и транспортных систем организма ребѐнка.

Патогенез зависит от преобладания недостаточности того или иного фактора, необходимого для нормального кроветворения. При преимущественном дефиците белка снижаются продукция эритропоэтина почками, активность ферментов кишечника, всасывание железа и витаминов. Вследствие этого нарушается гемопоэз. При недостаточном поступлении витаминов в организм (в первую очередь витаминов В6 и В12) замедляется как включение железа в гем (витамин В6), так и нормальный процесс созревания клеток эритроидного ряда из-за дефекта синтеза ДНК (витамин В12). Однако белково- и витаминодефицитные анемии возникают довольно редко, обычно при грубом нарушении вскармливания. Гораздо чаще развивается дефицит железа, тяжело отражающийся на процессе кроветворения и состоянии всего организма. Это связано с особенностями метаболизма, распределения и усвоения железа, высокими потребностями растущего организма в этом элементе и низким его содержанием в пище.

0

Железодефицитная анемия

ОБМЕН ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ РЕБЁНКА

Плод получает железо от матери через плаценту в течение всей беременности, наиболее интенсивно с 28-32-й недели. В организме доношенного ребѐнка содержится около 300-400 мг железа, недоношенного - всего 100-200 мг. После рождения запасы железа, полученные от матери, пополняются за счѐт утилизации Hb при распаде «лишних» эритроцитов,

содержащих HbF. Неонатальное (материнское и эритроцитарное) железо расходуется на синтез Hb, миоглобина, железосодержащих ферментов, необходимых для поддержания нормального обмена веществ и гомеостаза, а также на компенсацию естественных потерь (с калом, мочой, потом), на регенерацию клеток кожи, слизистых оболочек и т.д. Кроме того, ребѐнку необходимо создавать резервы железа, т.е. баланс железа должен быть положительным.

Потребности доношенного ребѐнка до 3-4 мес удовлетворяются за счѐт эндогенного железа и молока матери, содержащего железо в среднем в количестве 0,5 мг/л, причѐм до 50% его (0,25 мг) всасывается в кишечнике с помощью специального белка лактоферрина. Однако уже к 5-6 мес у доношенного и к 3-4 мес у недоношенного ребѐнка потребность в железе, составляющая 1 мг/сут, удовлетворяется за счѐт указанных источников только на 1/4. Искусственное вскармливание коровьим молоком, употребление сыра, яиц, чая, оксалатов, фосфатов замедляет всасывание железа. Способствуют всасыванию железа аскорбиновая, янтарная и другие органические кислоты, фруктоза, сорбит, животный белок.

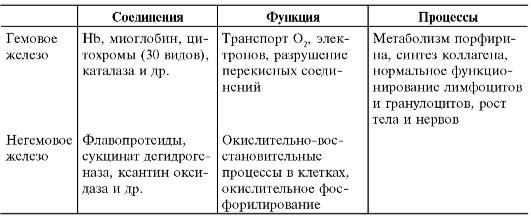

Всосавшееся в тонкой кишке железо с помощью транспортного белка трансферрина переносится в красный костный мозг и тканевые депо. Различают гемовое (80% железа в организме) и негемовое железо (табл. 8-1).

К негемовому железу, кроме указанного в таблице, относят также трансферрин (основной транспортный белок), ферритин и гемосидерин (белки, служащие резервным источником железа в организме). Железо участвует во многих обменных процессах. Без него невозможны нормальные рост и развитие ребѐнка.

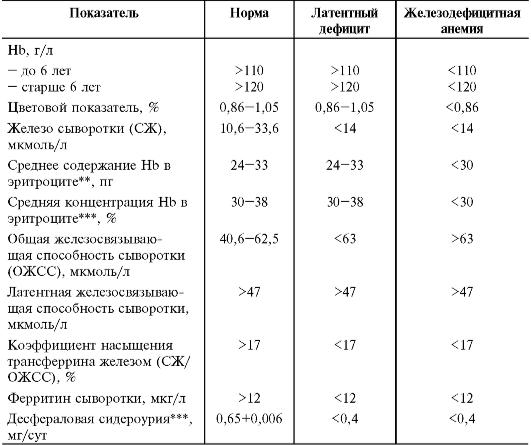

Дефицит железа в организме (сидеропения) проходит три стадии.

1.Прелатентная - недостаточное содержание железа в тканях, концентрация Hb и сывороточного железа не изменены.

2.Латентная - концентрация Hb нормальная, но сывороточного железа снижена.

3.Железодефицитная анемия - изменены все показатели красной крови.

Таблица 8-1. Распределение и функции железа в организме

КЛИНИЧЕСКАЯ |

КАРТИНА |

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ |

|

СОСТОЯНИЙ Клиническая |

картина |

железодефицитных |

состояний |

(сидеропений) неспецифична и включает несколько синдромов. |

|

||

•Астено-вегетативный синдром - следствие нарушения функций головного мозга. Маленькие дети с железодефицитной анемией отстают в психомоторном развитии. Они плаксивы, раздражительны, капризны, плохо контактируют со сверстниками. У детей старшего возраста страдает интеллектуальное развитие: снижены память, внимание, интерес к учѐбе. Появляются признаки СВД. Возможны мышечные боли и гипотония (в частности - мочевого пузыря), энурез.

•Эпителиальный синдром включает дистрофию и атрофию барьерных тканей (слизистых оболочек, кожи и еѐ производных - ногтей, волос). К трофическим нарушениям легко присоединяются воспалительные изменения. В результате снижается аппетит, возникают извращение вкуса и обоняния (pica chlorotica),дисфагия, диспептические расстройства, нарушения процессов

всасывания в кишечнике, скрытые кишечные кровотечения. Бледность кожи и конъюнктивы выявляют только при значительном снижении концентрации Hb.

•Иммунодефицитный синдром проявляется частыми ОРВИ и ОКИ. Около 70% часто болеющих детей страдают сидеропенией. У них снижен как неспецифический (лизоцим, пропердин и т.д.), так и специфический иммунитет. Показано, что в отсутствие железа IgA теряет свою бактерицидную активность.

•Сердечно-сосудистый синдром наблюдают при тяжѐлой железодефицитной анемии. У детей развиваются повышенная утомляемость, низкое АД, тахикардия, снижение тонуса сердечной мышцы, приглушение тонов, функциональный, довольно грубый систолический шум, хорошо выслушиваемый на сосудах («шум волчка») и связанный с гидремией. Возможны головокружения.

•Гепатолиенальный синдром возникает редко, обычно при тяжѐлой анемии и сочетании рахита и анемии.

Лабораторные критерии сидеропений представлены в табл. 8-2. В последнее время стали обращать внимание на то, что дефицит железа увеличивает

абсорбцию свинца в ЖКТ. Это особенно важно для детей, живущих в больших городах, вблизи магистральных дорог. К проявлениям сидеропении в таком случае может присоединиться (особенно у маленьких детей) свинцовая интоксикация, приводящая к тяжѐлым психическим и неврологическим расстройствам, нарушениям функций почек и кроветворения. Анемия при этом становится рефрактерной к лечению препаратами железа.

Таблица 8-2. Лабораторные критерии железодефицитньгх состояний у детей*

*По Коровиной Н.А. и соавт., 1999.

**Показатели, определяемые автоматически на современных анализаторах красной крови.

***Определяют содержание в суточной моче железа после введения дефероксамина («Десферала») внутримышечно из расчѐта 10 мг/кг.

ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ Диагноз железодефицитной анемии и латентного дефицита железа основывают на изложенных выше лабораторных критериях. Основной показатель - содержание ферритина в сыворотке крови. При невозможности получить все указанные данные можно ориентироваться на следующие показатели, доступные в любом медицинском учреждении.

• Концентрация Hb.

•Цветовой показатель рассчитывают следующим образом: цветовой показатель = [(концентрация Hb, г/л)х3]+(три первые цифры количества эритроцитов без запятой). В норме составляет 0,85-1,05.

•Морфология эритроцитов в мазке периферической крови.

•Результат от лечения препаратами железа при приѐме внутрь: через 10-14 дней концентрация Hb повышается ежедневно на 1-4 г/л, содержание ретикулоцитов увеличивается до 3-4% (ретикулоцитарный криз).

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ

Ранняя анемия недоношенных

Ранняя анемия недоношенных имеет сложный патогенез и развивается на 1- 2-м месяце жизни более чем у половины недоношенных и изредка у доношенных детей («физиологическая» доброкачественная анемия), особенно при неблагоприятном преморбидном фоне. При объективном обследовании отмечают только бледность (при снижении концентрации Hb до 80 г/л). При исследовании периферической крови обнаруживают нормоили гиперхромную норморегенераторную анемию, часто достигающую тяжѐлой степени.

Основными причинами развития ранней анемии считают усиленный «физиологический» гемолиз эритроцитов, содержащих HbF, недостаточную функциональную и морфологическую зрелость красного костного мозга, снижение продукции тканевых эритропоэтинов вследствие гипероксии, имевшей место при рождении ребѐнка. Большое значение имеет также дефицит многих необходимых для кроветворения веществ, откладывающихся в депо только в последние 2 мес беременности (белок, витамины C, E, группы B, медь, кобальт) и обеспечивающих всасывание, транспорт, обмен и фиксацию железа в молекуле гема, а также стабильность оболочек и мембран эритроцитов. Присутствует и дефицит железа в депо, временно компенсированный текущим гемолизом, но чѐтко выявляемый путѐм обнаружения микроцитоза и гипохромии части эритроцитов, снижения концентрации

сывороточного железа и количества сидероцитов в пунктате красного костного мозга. Как только неонатальные запасы железа истощаются, ранняя анемия переходит в позднюю анемию недоношенных.

Лечение ранней анемии вызывает затруднения. Ранее по жизненным показаниям переливали эритроцитарную массу, сейчас с успехом применяют эпоэтин бета (эритропоэтин человека рекомбинантный). Назначают 10 инъекций в дозе 200 ЕД/кг п/к 3 раза в неделю. Одновременно назначают препараты железа (2 мг элементарного железа в сутки), фолиевую кислоту (0,001 г/сут) и витамин E (25 мг/сут в течение 2-3 мес).

Поздняя анемия недоношенных

Поздняя анемия недоношенных (конституциональная) развивается на 3-4-м месяце жизни в результате истощения неонатальных запасов железа в депо. Клинические проявления обычно незначительны, лабораторные данные свидетельствуют о преимущественном дефиците железа.

Алиментарная и инфекционная анемии

Алиментарная и инфекционная анемии развиваются во втором полугодии жизни у доношенных детей. В происхождении алиментарной анемии играют роль нарушения вскармливания, одновременно вызывающие и дистрофию. Инфекционные заболевания, чаще всего ОРВИ и отиты, обычно способствуют более тяжѐлому течению алиментарной анемии. Клинические и лабораторные проявления характерны для преобладания дефицита железа.

Хлороз

Хлороз - редкое заболевание девочек в период полового созревания. Развивается на фоне нарушения режима и эндокринной дисфункции. Проявляется слабостью, повышенной утомляемостью, анорексией, извращением вкуса, головокружениями, иногда обмороками, сердцебиением, болями в эпигастральной области, тошнотой, рвотой, запорами. Характерны «алебастровая», в некоторых случаях с зеленоватым оттенком, бледность кожи, нарушения менструального цикла (олигоили аменорея). Выздоровление обычно самопроизвольное, возможны рецидивы. Лабораторные исследования указывают на преимущественный дефицит железа.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙДифференциальную диагностику железодефицитной анемии проводят с другими дефицитными анемиями, талассемией и сидеробластными анемиями - свинцовой и пиридоксинзависимой, при которых

эритропоэз нарушен в результате нарушения включения железа в гем. Гипохромия эритроцитов в последнем случае сочетается с повышением концентрации сывороточного железа.

•Клинические проявления приобретѐнной сидеробластной анемии, вызванной свинцовой интоксикацией, более манифестны, чем при железодефицитной анемии: схваткообразные боли в животе, выраженные диспептические проявления, бледность с землистым оттенком, психические и неврологические расстройства. В анализах крови - базофильная зернистость, гипохромия эритроцитов, повышение концентрации сывороточного железа. В анализах мочи определяют аминолевулиновую кислоту.

•При наследственной пиридоксинзависимой сидеробластной анемии синтез гема нарушается на последнем этапе. В гипохромных эритроцитах накапливается свободный протопорфирин, концентрация сывороточного железа повышена, в красном костном мозге много сидеробластов.

•Белководефицитная анемия сопровождается более выраженной бледностью и дисхромией кожи и волос, блефаритами, пастозностью тканей или отѐками, анорексией, рвотой, диареей. Концентрация Hb снижена до 40-

90 г/л, цветовой показатель в пределах нормальных значений, выражены анизо- и пойкилоцитоз.

• Витаминодефицитная анемия (дефицит витаминов В12, С) проявляется астенизацией, парестезиями, бледностью с лимонно-жѐлтым оттенком, субиктеричностью склер, глосситом, афтозным стоматитом, умеренной гепатомегалией. Концентрация Hb снижена, как и содержание эритроцитов, нормо- и гиперхромных, цветовой показатель повышен (более 1,0). Появляются макро-, пойкило- и анизоцитоз, тельца Жолли, кольца Кэбота, мегалобласты, гигантские метамиелоциты. В пунктате красного костного мозга выявляют мегалобластный тип кроветворения.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение железодефицитной анемии проводят в три этапа (табл. 8-3).

Обязательная и наиболее важная составная часть каждого из этапов - приѐм препаратов железа. Препараты железа в подавляющем большинстве случаев принимают перорально. При лечении железодефицитной анемии и латентного дефицита железа, помимо препаратов железа, необходимо соблюдение режима и диеты, сбалансированной по основным ингредиентам; нормализация всасывания железа при его нарушении (например, сочетанное лечение ферментными препаратами при синдроме мальабсорбции), дозированная физическая активность.

Таблица 8-3. Этапы лечения железодефицитной анемии*

Этапы |

Цель |

|

Продолжительность |

Средние суточные |

|||||

|

|

|

|

|

дозы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

элементарного |

|

|||

|

|

|

|

|

железа |

|

|

|

|

Устранение |

Восстановление |

1,5-2 мес |

|

До |

3 |

лет |

- |

3-5 |

|

анемии |

нормальной |

кон- |

|

|

мг/кг/сут; от 3 до 7 |

||||

|

центрации Hb |

|

|

|

лет - 100-120 мг/ |

||||

|

|

|

|

|

сут; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

старше 7 лет - до |

||||

|

|

|

|

|

200 мг/сут |

|

|

||

Терапия |

Восстановление |

3-6 мес |

|

До |

3 |

лет |

- |

1-2 |

|

насыщения |

запасов железа в |

|

|

мг/кг/сут; от 3 до 7 |

|||||

|

организме |

|

|

|

лет - 50-60 мг/сут; |

||||

|

|

|

|

|

старше 7 лет - 50- |

||||

|

|

|

|

|

100 мг/сут |

|

|

||

Поддерживающая Сохранение |

|

При кровотечениях из ЖКТ -40-60 мг/сут |

|

|

|||||

терапия |

нормального |

|

7- 10 дней каждый месяц, а у |

|

|

|

|

||

|

уровня |

всехдевочекподростков |

с |

|

|

|

|

||

|

фондов железа |

гиперполименореей - 7-10 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

дней |

после |

каждой |

|

|

|

|

|

|

|

менструации |

|

|

|

|

|

|

* По Аркадьевой Г.В., 1999.

Лечение пероральными препаратами железа

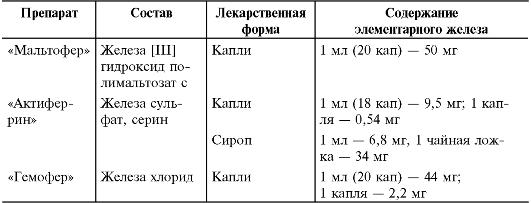

К наиболее часто применяемым соединениям железа относят железа [III] гидроксид полимальтозат и соли двухвалентного железа - сульфат, фумарат, хлорид и глюконат. Для улучшения всасывания соли двухвалентного железа комбинируют с органическими кислотами, аминокислотами и другими соединениями.

• Детям раннего возраста показаны жидкие лекарственные формы, позволяющие более точно дозировать железо (табл. 8-4).

Таблица 8-4. Препараты железа, применяемые у детей раннего возраста

• Детям старшего возраста и подросткам назначают таблетки и капсулы, содержащие железо. В последнее время в основном с профилактической целью применяют комбинированные препараты, содержащие кроме железа витамины и другие микроэлементы (табл. 8-5). Препаратом выбора служит мальтофер, содержащий железо в неионной форме, не вызывающий побочных действий, обладающий приятным вкусом, принимаемый сразу после или во время еды. Его можно добавлять в любые соки и блюда. Остальные препараты принимают между приѐмами пищи, запивают фруктовыми соками (лучше цитрусовыми). Одновременно принимают возрастную дозу аскорбиновой кислоты.

Таблица 8-5. Наиболее часто применяемые препараты железа*