2 курс / Микробиология 1 кафедра / Доп. материалы / Частная бактериология

.pdf481

1.1B. abortus

1.2B. anthracis

1.3B. melitensis

1.4F. tularensis

1.5Y. pestis

2. Спорообразование - характерная особенность возбудителя (один правильный ответ):

2.1туляремии

2.2бруцеллеза

2.3чумы

2.4сибирской язвы

2.5дифтерии

3. Наиболее устойчив в окружающей среде возбудитель (один правильный ответ):

3.1туляремии

3.2бруцеллеза

3.3сибирской язвы

3.4чумы

3.5коклюша

4. Возбудитель сибирской язвы представляет собой (один правильный ответ):

4.1грамотрицательный кокк

4.2грамположительный кокк

4.3грамположительную палочку

4.4грамотрицательную палочку

4.5извитую бактерию

5. Факторы патогенности сибиреязвенного микроба (несколько правильных ответов):

5.1жгутики

5.2капсула

5.3пили

5.4экзотоксин

5.5корд-фактор

6. Для обнаружения сибиреязвенного антигена в исследуемом кожевенном материале используют реакцию (один правильный ответ):

6.1встречной иммунодиффузии

6.2радиальной иммунодиффузии

6.3кольцепреципитации по Асколи

6.4флоккуляции

6.5агглютинации

7. Вакцина СТИ предназначена для профилактики (один правильный ответ): 7.1 столбняка

482

7.2чумы

7.3туляремии

7.4бруцеллёза

7.5сибирской язвы

8. Типичное проявление кожной формы сибирской язвы у человека (один правильный ответ):

8.1фурункул

8.2панариций

8.3карбункул

8.4флегмона

8.5рожистое воспаление

9. Наличие на коже больного язвы, покрытой струпом черного цвета, позволяет заподозрить (один правильный ответ):

9.1дифтерию

9.2чуму

9.3сибирскую язву

9.4бруцеллез

9.5туляремию

10. Наиболее распространенная форма сибирской язвы (один правильный ответ):

10.1бубонная

10.2легочная

10.3кишечная

10.4кожная

10.5висцеральная

11. Наличие возбудителя сибирской язвы в кожевенном сырье определяют с помощью (один правильный ответ):

11.1окраски по Цилю-Нельсену

11.2окраски по Граму

11.3реакции термопреципитации по Асколи

11.4реакции Манту

11.5реакции Пирке

12. Для диагностики сибирской язвы используют кожную пробу (один правильный ответ):

12.1с бруцеллином

12.2с туберкулином

12.3с антраксином

12.4с тулярином

12.5с холерогеном

13. Возбудителем сибирской язвы является (один правильный ответ): 13.1 Corynebacterium diphtheriae

483

13.2Bacillus anthracis

13.3Klebsiella pneumoniae

13.4Bacteroides fragilis

13.5Pseudomonas aeruginosa

14. Для возбудителя сибирской язвы характерно (один правильный ответ):

14.1овоидные грамположительные палочки

14.2мелкие грамотрицательные палочки

14.3изогнутые грамотрицательные палочки

14.4крупные грамположительные палочки с обрубленными концами

14.5грамположительные палочки в форме веретена

15. Возбудитель сибирской язвы (один правильный ответ):

15.1факультативный анаэроб

15.2облигатный анаэроб

15.3капнофил

15.4микроаэрофил

15.5облигатный аэроб

16. Возбудитель сибирской язвы (один правильный ответ):

16.1требовательный к питательным средам

16.2хорошо растет на простых питательных средах

16.3обладает подвижностью

16.4окрашивается биполярно

16.5кислотоустойчивый

17. Сибиреязвенные споры в большом количестве можно выявить в (один правильный ответ):

17.1артезианских скважинах

17.2воде открытых водоемов

17.3воздухе

17.4скотомогильниках

17.5овощехранилищах

18. Бациллы сибирской язвы в организме (несколько правильных ответов):

18.1образуют капсулу

18.2образуют споры

18.3обладают подвижностью

18.4синтезируют экзотоксин

18.5образуют сферопласты

19. Метод экспресс-диагностики сибирской язвы (один правильный ответ):

19.1аллергический

19.2иммунофлюоресцентный

19.3бактериологический

19.4серологический

484

19.5 биологический

20. На МПА возбудитель сибирской язвы образует колонии в виде (один правильный ответ):

20.1битого стекла

20.2ромашки

20.3кружевных платочков

20.4гривы льва

20.5цветной капусты

21. В бульоне возбудитель сибирской язвы растет в виде (один правильный ответ):

21.1зернистого осадка

21.2сталактитов

21.3комочка ваты

21.4равномерного помутнения

21.5нежной серой пленки

22. “Жемчужное ожерелье” сибиреязвенных бацилл представляет собой (один правильный ответ):

22.1вегетативные капсульные клетки

22.2бескапсульные клетки

22.3цепочку протопластов

22.4некультивируемую форму возбудителя

22.5споровую форму

23. Источники инфекции при сибирской язве (несколько правильных ответов):

23.1больной человек

23.2крупный рогатый скот

23.3мелкий рогатый скот

23.4рыбы

23.5человек-бактерионоситель

24. Пути заражения сибирской язвой (несколько правильных ответов): 24.2 алиментарный

24.2трансплацентарный

24.3воздушно-пылевой

24.4контактный

24.5трансмиссивный

25. Входные ворота при сибирской язве (несколько правильных ответов):

25.1неповрежденная кожа

25.2поврежденная кожа

25.3конъюнктива глаз

25.4слизистые оболочки дыхательных путей

25.5слизистые оболочки ЖКТ

485

26. Первый создатель живой сибиреязвенной вакцины (один правильный ответ):

26.1Н.Н. Гинсбург

26.2С.С. Андреевский

26.3Л.С. Ценковский

26.4И.Н. Ланге

26.5Л. Пастер

27. Для специфической профилактики сибирской язвы применяют (один правильный ответ):

27.1живую вакцину ЕV

27.2антраксин

27.3живую вакцину СТИ

27.4эритроцитарный сибиреязвенный диагностикум

27.5антибиотики

28. Для лечения сибирской язвы используют (несколько правильных ответов):

28.1антибиотики

28.2сибиреязвенный бактериофаг

28.3сибиреязвенную вакцину СТИ

28.4противосибиреязвенный иммуноглобулин

28.5антраксин

Правильные ответы: 1.2; 2.4; 3.3; 4.3; 5.2, 5.4; 6.3; 7.5; 8.3; 9.3; 10.4; 11.3; 12.3; 13.2;

14.4; 15.1; 16.2; 17.4; 18.1, 18.4; 19.2; 20.4; 21.3; 22.3; 23.2, 23.3; 24.1, 24.3, 24.4; 25.2, 25.4, 25.5; 26.5; 27.3; 28.1, 28.4.

487

Клетки B. cereus представляют собой палочки с обрубленными концами размером 0,9х1,5 – 3-5 мкм. В мазках клетки располагаются в виде одиночных палочек или коротких цепочек, часто в виде штакетника. По Граму окрашиваются положительно (рисунок 6.47).

Рисунок 6.47 - B. cereus. Окраска по Граму. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

В неблагоприятных условиях (во внешней среде) B. cereus формирует споры, располагающиеся центрально (рисунок 6.48).

Рисунок 6.48 – Клетки B. cereus с центрально расположенными спорами. Окраска по Грамму. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

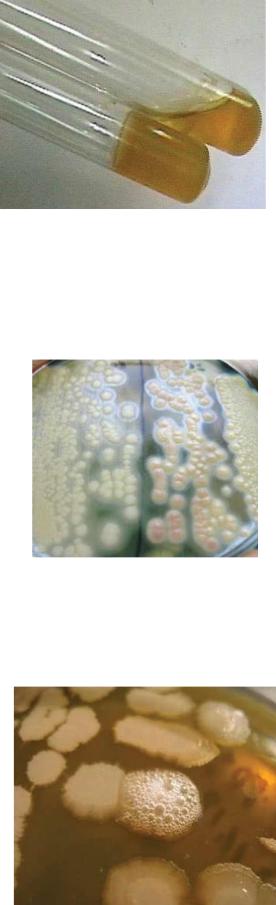

Температурный оптимум роста B. cereus составляет 30ОС, оптимум рН 7 – 9,5. Споры B. cereus могут прорастать в широком интервале температур – от 3-5ОС до 70ОС. На агаре возбудитель образует “распластанные” колонии с неровными краями R-формы (рисунок 6.49).

488

Рисунок 6.49 – Колонии B. cereus на МПА (Васильев Д.А. и др., 2013).

Со временем колонии приобретают характерный восковидный вид (лат. cera - воск, свеча), что является основанием для видового названия микроба (восковидная бактерия).

На кровяном агаре при температуре 37ОС в течение 24 часов формируются крупные шероховатые колонии R-формы, окруженные широкой зоной β-гемолиза (рисунок 6.50).

Рисунок 6.50 – Рост B. cereus на кровяном агаре (Васильев Д.А. и др., 2013).

В жидких средах B. cereus образует нежную пленку на поверхности, белый хлопьевидный осадок и вызывает помутнение бульона.

B. cereus проявляет высокую протеолитическую активность, разжижает желатин за 2-4 суток (рисунок 6.51).

489

Рисунок 6.51 – Разжижение желатина B. cereus (верхняя пробирка), нижняя пробирка – контроль (Васильев Д.А. и др., 2013).

Все штаммы B. cereus образуют ацетоин (положительная проба ФогесаПроскауэра) и лецитиназу (рисунок 6.52).

Рисунок 6.52 – Рост B. cereus на желточном агаре: зона опалесценции вокруг колоний – результат действия лецитиназы (Васильев Д.А. и др., 2013).

B. cereus является каталазоположительной бактерией (рисунок 6.53).

Рисунок 6.53 – Выявление каталазы B. cereus (Васильев Д.А. и др., 2013).

490

B. cereus расщепляют до кислоты глюкозу и мальтозу. Некоторые штаммы расщепляют до кислоты также сахарозу, глицерин, лактозу, галактозу, инулин, дульцит, декстрин. Маннит не расщепляет ни один штамм. B. cereus свертывает и пептонизирует молоко, утилизирует цитрат, обладает нитратредуцирующей активностью. Гидролиз казеина клетками B. cereus представлен на рисунке 6.54.

Рисунок 6.54 – Рост B. cereus на молочном агаре: зона просветления вокруг колоний

–результат гидролиза казеина (Васильев Д.А. и др., 2013).

Вклетках B. cereus обнаружено несколько крупных плазмид, детерминирующих синтез рвотного токсина, факторов патогенности штаммов, устойчивость к ртути и способность к мобилизации.

Устойчивость. B. cereus образует споры, обладающие высокой устойчивостью во внешней среде. Часто обнаруживается в пастеризованном молоке

иконсервах, обработанных при температуре 65-93ОС. Возбудитель способен развиваться при концентрации хлористого натрия до 10-15% и сахара – до 30-60%. Восковидная бацилла наиболее чувствительна к уксусной кислоте.

Факторы патогенности и патогенез заболевания. Основными факторами патогенности B. сereus являются токсины и ферменты агрессии. Этот микроорганизм продуцирует комплекс экзотоксинов. К ним относятся:

1. Порообразующие энтеротоксины: - гемолизин BL (HBL);

- гемолизин I (цереолизин); - гемолизины II (HlyII) и III;

- негемолитический энтеротоксин NHE (Nhe);

- цитотоксин К (гемолизин IV, цитотоксин CytK, EntK); 2. Прочие токсины:

- энтеротоксин Т (bc-D-ENT);

- термостабильный энтеротоксин, вызывающий рвоту или рвотный токсин

(ЕТЕ, emetic toxin или cereulide).

Эти токсины в комплексе вызывают цитотоксический эффект и секрецию жидкости в кишечнике. Энтеротоксины влияют на транспорт жидкости, электролитов и глюкозы клетками кишечника.