2 курс / Микробиология 1 кафедра / Доп. материалы / Частная бактериология

.pdf

461

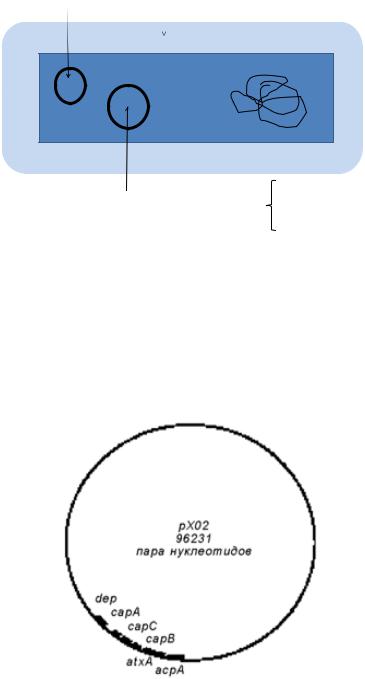

рХО2 Капсула

Капсула

ФО рХО1 Экзотоксин ЛФ

Экзотоксин ЛФ

ПА

Рисунок 6.24 – Факторы патогенности сибиреязвенного микроба.

Капсула сибиреязвенного микроба синтезируется при прорастании спор в восприимчивом организме (или на специальных питательных средах) и защищает образующиеся вегетативные клетки от фагоцитоза. Синтез капсулы определяется генами (capA, capB, capC), расположенными на плазмиде рХО2 (рисунок 6.25).

Рисунок 6.25 – Схема плазмиды рХО2. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Экзотоксин сибиреязвенного микроба имеет белковую природу. Он состоит из трех компонентов: фактора отека или эдематогенного фактора (ФО), летального фактора (ЛФ) и протективного антигена (ПА). Экзотоксин синтезируют как капсульные, так и бескапсульные клетки сибиреязвенного микроба. Синтез сибиреязвенного токсина определяется генами (cya, pag, lef), локализованными на плазмиде рХО1 (рисунок 6.26).

462

Рисунок 6.26 – Схема плазмиды рХО1. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Некоторые авторы к факторам патогенности возбудителя сибирской язвы относят протеолитическую активность микроба. Гены, ответственные за протеолитическую активность сибиреязвенного микроба, локализованы на бактериальной хромосоме.

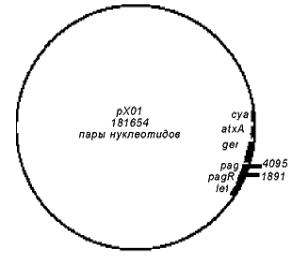

Эпидемиология. Сибирская язва – зоонозное заболевание. Среди животных наиболее восприимчивы травоядные. Заболеваемость человека носит выраженный профессиональный характер (сельскохозяйственные рабочие, работники перерабатывающих предприятий, скотобоен). Ежегодно в мире регистрируют около 1 млн. случаев сибирской язвы у животных и 25-100 тыс. случаев заболевания у людей. Сибирская язва распространена повсеместно, особенно в районах с развитым животноводством.

Эпидемиологическая обстановка по сибирской язве во многих странах и на территории Российской Федерации остается напряженной. Ежегодно в России регистрируется в среднем 11 случаев заболевания людей сибирской язвой. За период с 2009 по 2014 г. в России зарегистрировано 40 случаев заболевания людей сибирской язвой, из них 2 случая закончились летальным исходом. Причинами заболевания в большинстве случаев явились непосредственные контакты с больными сельскохозяйственными животными. В 2010 г. в Российской Федерации зарегистрировано 22 случая сибирской язвы у людей, в 2011 г. – 4 случая, в 2012 г. – 11 случаев, в 2013 г. – 2 случая, в 2014 г. - 7 случаев, в 2015 г. – 3 случая. В июлеавгусте 2016 г. возникла вспышка сибирской язвы в Ямало-Ненецком округе. Заболевание обнаружили у 20 человек, один ребенок скончался. Вспышка среди людей возникла после массового падежа оленей.

Резервуаром для сибиреязвенного микроба является инфицированная почва, в которой сибиреязвенный микроб сохраняется в споровой форме, формируя неблагополучные пункты. На территории России учтено более 30 тыс. неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов. Животные заражаются при заглатывании спор с частичками почвы во время выпаса или при поедании загрязнённых спорами кормов. У животных преобладают кишечная и септическая формы заболевания. Сибирской язвой болеют козы, овцы, коровы, лошади, олени и другие виды животных. Домашние свиньи менее восприимчивы к сибирской язве. К

464

Факторами передачи возбудителя могут быть источники водоснабжения, загрязненные сточными водами кожевенных заводов, забойных пунктов, предприятий, перерабатывающих животное сырье, корма животного происхождения (мясокостная мука, кровяная и мясная мука), инфицированные предметы ухода за животными, бытовые вещи, мясо больных животных, кожевенно-меховое сырье

(рисунок 6.29).

Рисунок 6.29 – Факторы передачи инфекции при сибирской язве. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Например, в литературе описаны случаи заражения ребенка от куклы, изготовленной из контаминированной овечьей шерсти, заражение мужчины после пользования кисточкой для бритья. Наибольшее количество возбудителя содержится в трупе погибшего животного. Все его органы и ткани содержат очень большое количество бацилл (существует выражение “органы нафаршированы бациллами”). Вскрытие таких трупов не разрешается, так как при вскрытии трупа происходит доступ воздуха к возбудителю, массовое образование спор и обсеменение ими почвы и других объектов внешней среды.

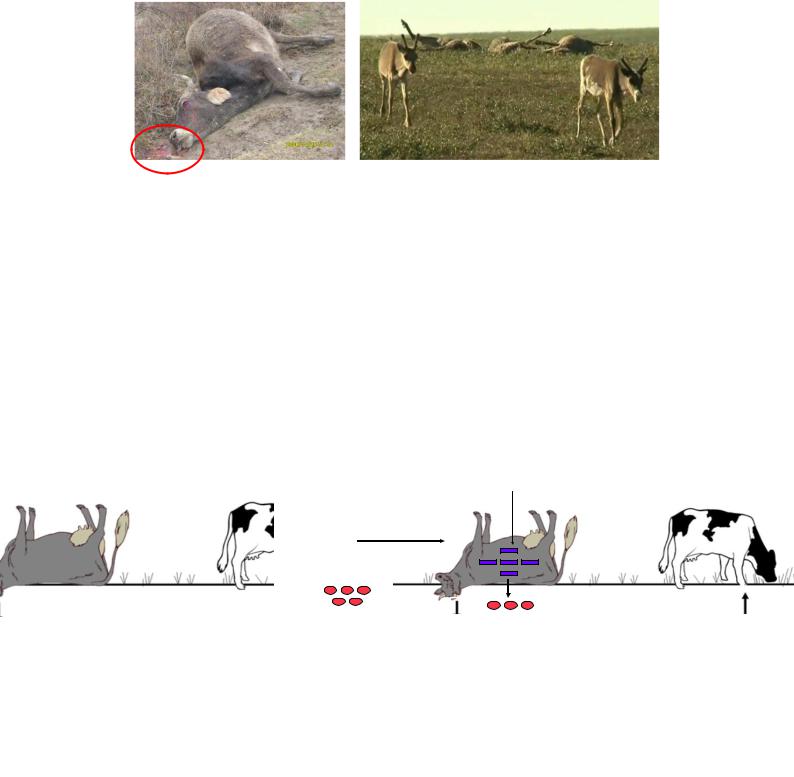

Почва является не только фактором передачи сибиреязвенного микроба, но и резервуаром возбудителя сибирской язвы. С длительным сохранением спор в почве связано наличие многочисленных неблагополучных пунктов. Например, в районах Поволжья и Урала в настоящее время насчитывается свыше 6,5 тысяч почвенных сибиреязвенных очагов. Большую эпидемическую опасность представляют скотомогильники, особенно содержащиеся в неудовлетворительном состоянии (рисунок 6.30).

465

Рисунок 6.30 – Заброшенные сибиреязвенные скотомогильники. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

В Уральском регионе также располагается множество скотомогильников. Например, в Свердловской области зарегистрировано 365 скотомогильников, в Челябинской области – 246 скотомогильников, в Курганской области – 554 скотомогильника, в Тюменской области – 439 скотомогильников.

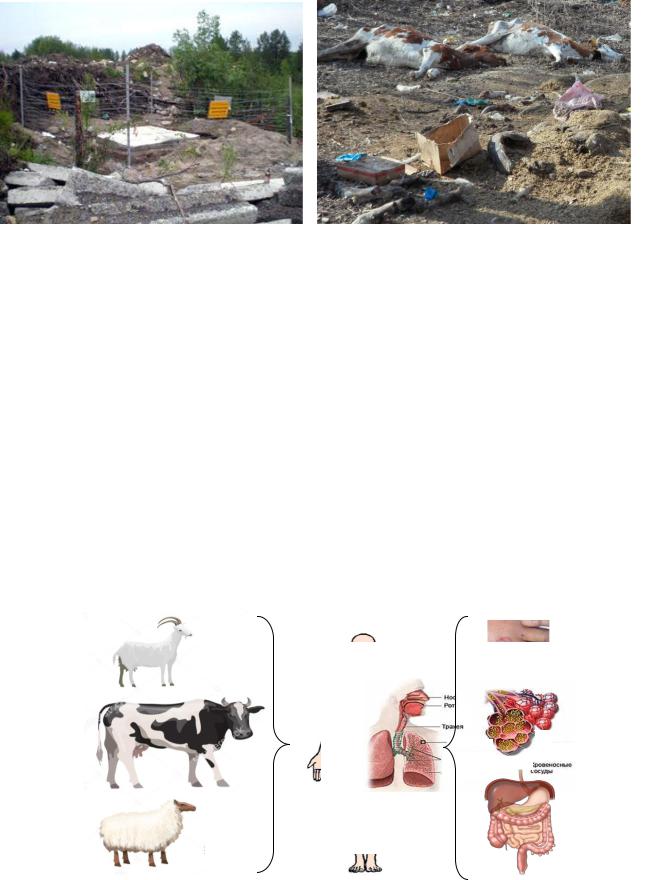

Пути заражения человека сибирской язвой – контактно-бытовой (уход за больными животными, переработка шерсти, шкур, кож, земляные работы), алиментарный (употребление в пищу мяса больных животных), воздушнопылевой (вдыхание спор). Человек заражается при уходе за больными животными, во время убоя больного животного, при переработке продуктов животного происхождения и кожевенного сырья, при употреблении инфицированного мяса или других продуктов животноводства. Входные ворота – поврежденная кожа, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей (рисунок

6.31).

Источники инфекции |

Восприимчивый |

Формы инфекции |

|

организм |

|

|

|

Кожная |

Легочная |

Кишечная

Рисунок 6.31 – Схема заражения человека сибирской язвой.

От человека к человеку возбудитель не передается. Инфицирующая доза B. anthracis для человека составляет 10000-20000 спор.

466

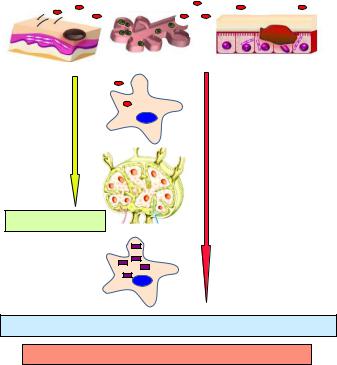

Патогенез. Входными воротами для возбудителя сибирской язвы в большинстве случаев служит кожа, имеющая микроповреждения (порезы, ссадины). Значительно реже входными воротами являются слизистые оболочки желудочнокишечного тракта и дыхательных путей.

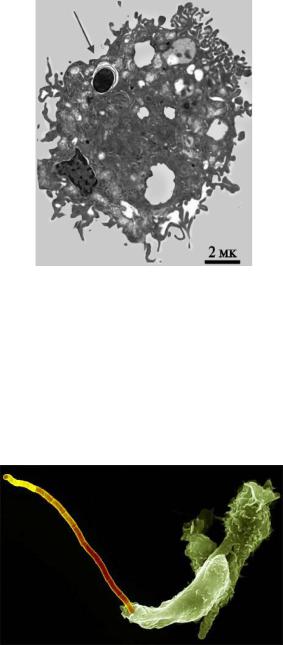

После попадания в организм человека споры сибиреязвенного микроба фагоцитируются макрофагами и транспортируются в регионарные лимфатические узлы (рисунок 6.32).

Рисунок 6.32 – Фагоцитоз сибиреязвенных спор (указано стрелкой) альвеолярными макрофагами. Просвечивающая электронная микроскопия (Ribot W. et. al., 2006).

Во время забоя больных животных возможно заражение через микротравмы кожи вегетативными клетками возбудителя сибирской язвы. В этом случае микробные клетки также фагоцитируются и транспортируются в лимфатические узлы (рисунок 6.33).

Рисунок 6.33 – Фагоцитоз вегетативных клеток сибиреязвенного микроба. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

В лимфатических узлах споры прорастают, образуя капсульные вегетативные клетки, синтезирующие сибиреязвенный экзотоксин. Вегетативные клетки и сибиреязвенный токсин лимфогенно и гематогенно распространяются по организму

467

и обусловливают развитие воспалительных процессов в различных органах – головной мозг, легкие, селезенка и др. (рисунок 6.34).

Кожа |

Альвеолы Эпителий кишечника |

Лимфаденит

Септицемия, Токсемия

Смерть

Рисунок 6.34 – Патогенез сибиреязвенной инфекции.

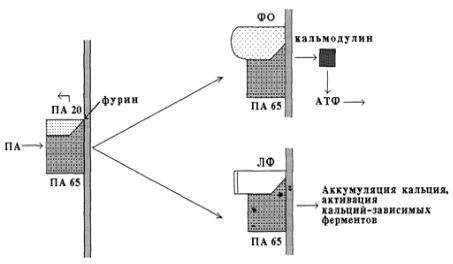

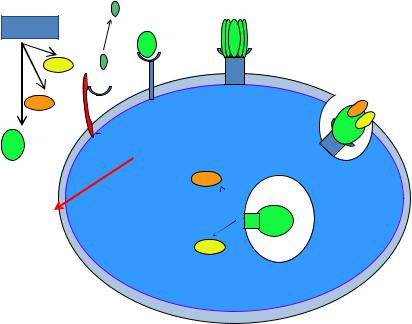

Основное патогенетическое влияние на организм человека оказывает трехкомпонентный сибиреязвенный экзотоксин. Сибиреязвенный токсин состоит из протективного антигена (ПА), фактора отека (ФО, кальмодулин-зависимая аденилатциклаза) и летального фактора (ЛФ, цинк-мелаллопротеаза). Поотдельности компоненты токсина не оказывают токсического действия на клетки организма. Механизм действия сибиреязвенного токсина заключается в следующем. Вначале протективный антиген связывается на поверхности эукариотической клетки с рецептором ATR (anthrax toxin receptor). Затем протеаза клетки-мишени (фурин) расщепляет протективный антиген на 2 фрагмента: один фрагмент с молекулярной массой 20 кД (ПА20) и другой фрагмент с молекулярной массой 65 кД (ПА65). После этого фрагмент с молекулярной массой 65 кД формирует гептамер и связывается с другими компонентами токсина (ЛФ или ФО), образуя летальный (ПА+ЛФ) или отечный (ПА+ФО) токсины (рисунок 6.35).

468

цАМФ |

Рисунок 6.35 – Механизм проникновения ЛФ и ФО внутрь клетки.

Следовательно, ПА выполняет акцепторную и интернализирующую функции, а ФО и ЛФ – эффекторную функцию. В чистом виде ПА не обладает токсичностью. Летальный и отечный токсины эндоцитозом проникают внутрь клетки. Летальный токсин, состоящий из ПА и ЛФ, вызывает внутри клетки продуцирование активных форм кислорода, что приводит к деструкции и гибели клетки (некрозу клеток). Летальный токсин вызывает также продукцию провоспалительных цитокинов (фактор некроза опухолей альфа, интерлейкин-1 бета), ответственных за шок и смерть больного.

Комплекс ПА с ФО, проникнув внутрь клетки, активируется внутриклеточным белком кальмодулином, в результате чего в клетках значительно повышается уровень циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). Высокий уровень цАМФ приводит к увеличению проницаемости клеток, образованию отеков и подавлению функции нейтрофилов. Механизм действия сибиреязвенного токсина на макроорганизм представлен на рисунке 6.36.

470

Клиника сибирской язвы. Инкубационный период при сибирской язве в зависимости от формы заболевания продолжается от нескольких часов до 6-8 дней (чаще – 2-3 дня). Различают следующие формы заболевания:

-кожная (наружная) форма (геморрагически-некротическое воспаление глубоких слоев дермы - карбункул) – до 95-98% случаев, летальность не превышает

10%;

-висцеральная (внутренняя) форма (легочная, кишечная и септическая разновидности) – 2-5% случаев, летальность до 100%.

При кожной форме в месте входных ворот инфекции сначала появляется красноватое пятно, быстро трансформирующееся в папулу медно-красного цвета. Через несколько часов на месте папулы образуется везикула (пузырек) диаметром 2-3 мм; её содержимое сначала имеет серозный характер, затем становится тёмным, кровянистым. Затем везикула превращается в пустулу (гнойный пузырек в коже). Из-за сильного зуда больные часто срывают эпидермис (либо пузырек лопается сам)

ина пораженном месте образуется язва, покрытая вначале струпом (корочкой) черного цвета. Струп окружает инфильтрат в виде багрового вала и студневидный отек, охватывающий большие участки. По характерной клинической картине этого периода болезнь имела название “углевик”. В последующем под струпом формируется гранулирующая поверхность и рубцевание (рисунок 6.37).

Рисунок 6.37 – Кожная форма сибирской язвы.

Кожная форма сибирской язвы может протекать в виде множественных карбункулов, которые часто сопровождаются сильным отеком прилегающих тканей. При этом вокруг зудящей папулы возникают дочерние везикулы.

Наиболее часто кожная форма сибирской язвы развивается на открытых участках тела – руках, лице, шее. Однако карбункулы могут возникать и на других участках тела - на нижних конечностях, туловище. Развитие карбункула в области глаз называют глазной формой сибирской язвы (рисунок 6.38).

Споры

Споры

Споры

Споры ПА65

ПА65

ATR

ATR