6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / КУРДЫБ~1

.PDF

3.3. Первичное протезирование бедра

При снятии мерки необходим учет следующих анатомических параметров (рис. 34):

размер "пол-колено", определяющий положе ние коленного узла в протезе, размер "пол-тубер", определяющий длину протеза, размер "пол-боль шой вертел", периметр голени в области икронож ной мышцы и лодыжек; длину и объемные размеры стопы.

Виды культеприемников протеза бедра. Для диафизарной культи бедра различают два основных типа культеприемника по форме посадочного коль ца: поперечно-овальная (классическая) форма и про дольно-овальная (типа CAT-CAM).

В культеприемнике с посадочным кольцом классической формы поперечный размер между стенками культеприемника превышает продоль ный. В вертикальном направлении в классической форме культеприемника выделяют зону посадоч ного кольца (поперечник до 5-6 см ниже площадки для седалищного бугра); зону регуляции (ниже по садочного кольца, приблизительно до 2/3 глубины приемной полости), зону конца культи (дистальная треть и охват конца культи). Для этой формы поса дочного кольца характерно моделирование площад ки для седалищного бугра, промежностный край гильзы опускают с отвалом кнаружи на 1-2 см ниже площадки седалищного бугра, передний край выше площадки на 1-4 см. Посадочная площадка седалищ ного бугра лежит горизонтально, а в передневнутренней части моделируют выборку под сухожилия приводящих мышц, которые вытесняются вовнутрь. Напротив площадки для седалищного бугра рас полагают передний пелот, край которого на 2,5 см выше уровня седалищного бугра.

Рис. 34. Измерение культи бедра

Продольно-овальная форма приемной гильзы отличается тем, что приемная полость в переднезаднем направлении овальная, расширяющаяся в переднем отделе. Посадочная площадка для седа лищного бугра погружена в полость гильзы и нагруз ка распределяется по всей поверхности культи, при этом долю нагрузки несет также дистальная часть культи. Задний край приемной гильзы охватывает ягодичную мышцу и латерально поднимается выше вертела. От наружной стенки кпереди край понижа ется так, что в положении сидя гильза не давит на подвздошную кость. Такая форма культеприемника чаще применяется при протезировании женщин при короткой культе бедра, а также пациентов с пораже нием мягких тканей ягодиц и последствиями травм седалищного бугра. Технология моделирования

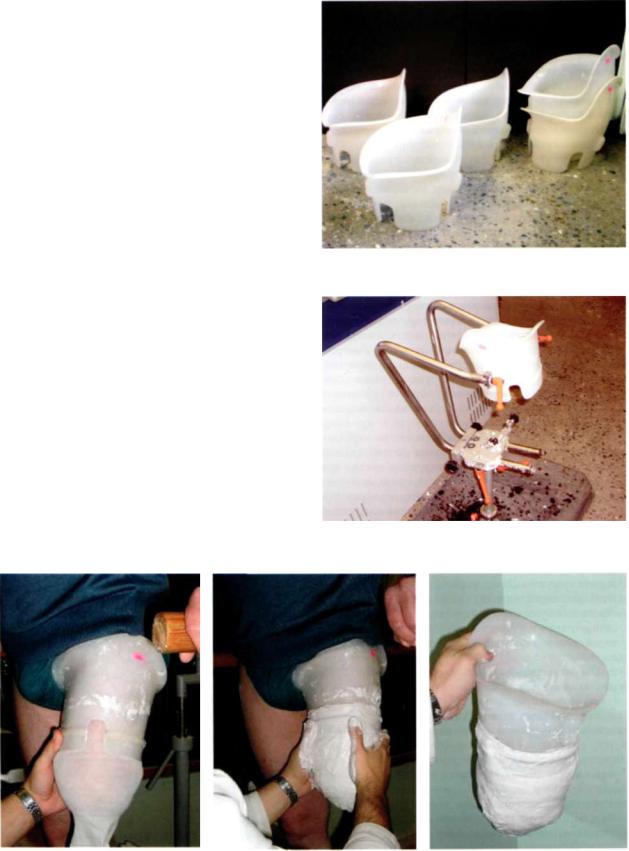

Рис. 35. Наложение гипсовых бин |

Рис. 36. Моделирование площадки для седалищного бугра и посадоч |

тов на культю бедра |

ного кольца в момент отверждения гипсового бинта |

|

а - вид сзади, б- вид спереди. |

40

слепка и позитива является более сложной, чем при классической форме культеприемника.

Изготовление гипсового негатива для клас сической формы культеприемника рассмотрим на примере культи бедра в средней трети. Перед изго товлением слепка пациент принимает вертикальное положение с дополнительной поддержкой в виде брусьев, опорных стоек.

Культю следует располагать свободно даже при наличии контрактур тазобедренного сустава, в положении не вызывающем болезненных явле ний и увеличения лордоза позвоночника. На куль тю надевают предохранительный чехол с помощью фиксации натяжением и при помощи подтяжек или помочей. Натяжение чехла способствует уплотне нию мягких тканей, отчетливому выделению кост ных выступов.

Подготовленные гипсовые бинты смачивают в тазу с водой и накладывают сверху вниз циркулярно с захватом промежности, паховой области и нижне го края ягодичных мышц. Бинты накладывают в 4-5 слоев турами сверху вниз (рис. 35). Моделирование посадочного кольца с формированием площадки для седалищного бугра производится под нагруз кой, в основном на руки техника . При моделирова нии негатива ладонь одной руки устанавливают на заднюю поверхность культи, под ягодичную склад ку с опорой седалищного бугра на пальцы. Большой палец этой руки направляют к вертелу, а остальные прижимают под тубером, охватывая кончиками пальцев промежность - внутреннюю поверхность негатива (рис. 36 а). Ладонью другой руки придер живают переднюю часть посадочного кольца нега тива (передний пелот), а пальцами, согнутыми под прямым углом, моделируют место расположения приводящих мышц (рис. 36 б).

Положение рук удерживают в течение 2-5 ми нут, пока не затвердеет негатив. Когда гипсовый не-

Рис. 37. Примерочные посадочные кольца бедра из полиэтилена

Рис. 38. Примерочная стойка с установленным поса дочным кольцом бедра для примерки

Рис. 39. Примерка полиэтиленово |

Рис. 40. Бинтование и моделиро |

Рис. 4 1 . Вид негатива с посадоч |

го посадочного кольца по подбору |

вание негатива с посадочным коль |

ным кольцом по подбору |

|

цом |

|

41

гатив затвердеет, его осторожно снимают е культи вмесге с чехлом. Ножом или гипсовыми ножницами производят подрезку негатива, при этом пахово-про- межпостпый край негатива подрезается с насечками и отвалом кнаружи.

Перед примеркой негатива наружную стенку наращивают изнутри для уплотнения контакта с покровами культи при последующей примерке.

Изготовление |

слепка |

по коронке |

типоразмер- |

ного ряди посадочных колец. |

|

||

Для упрощения изготовления культеприем- |

|||

ника бедра может |

быть |

использована |

технология |

с применением типоразмерного ряда посадочных колец. Для этого измеряют периметр культи на уровне пахово-промсжностной складки, из набора полиэтиленовых посадочных колец (рис. 37) подби рают соответствующий размер кольца (или на 2 см меньше периметра культи), которое устанавливают в примерочной стойке (рис. 38). Затем на культю на тягивают предохранительный чехол и подобранное посадочное кольцо, которое фиксируют помочами. Пациент устанавливает культю бедра в закреплен ное посадочное кольцо, и производятся измерения периметров культи каждые три—пять сантиметров ниже посадочного кольца и расстояние до торцевой части культи. При имитации нагрузки в посадочном кольце уточняют прилегание покровов культи, а также учитываются жалобы, субъективные ощуще ния пациента (рис 39).

Бинтование гипсовыми бинтами выполняют сверху вниз от посадочного кольца до дисгальной части культи (рис.40). После отвердения слепка его осторожно снимают вместе с посадочным кольцом, просушивают и готовят к заливке позитива (рис 41).

Для образования у позитива технологическо го припуска пегагив наращивают в проксимальной части 2-3'слоями размоченного гипсового б и т а .

Гипсовый позитив изготавли вают по общепринятой методике. Полученную гипсовую модель на ращивают в дисгальной части для размещения культи, а также по прок симально-внутреннему краю для расположения сухожилий приводя щих мышц.

Особенности первичного про тезирования после вычленения в коленном суставе.

Результат протезирования после вычленения в коленном суставе не всегда является удовлетворитель ным, так как значительная длина и

булавовидная форма культи |

затруд |

|

няют подгонку |

приемной |

гильзы, |

препятствуют |

размещению |

колен |

ного механизма на уровне коленного сустава сохранившейся конечности.

Особенности |

изготовле |

ния полноконтактных |

силы пос |

ле вычленения в коленном суставе.

Протезирование после вычленения

в коленном суставе треоует тщательной подгонки приемной гильзы ввиду булавовидности дисгальной части культи. При наличии полноценных покровов торцевой поверхности и возможности концевой на грузки целесообразно изготавливать укороченные (на 2-4 см ниже промежности) приемные гильзы без посадки на седалищный бугор.

Полноконтактная приемная гильза протеза бед ра включает следующие элементы:

несущую гильзу с донышком, изготовленную из различных полимерных материалов;

контактно-опорный элемент; вкладную гильзу.

Изготовление гипсового негатива и позитива.

Снятию гипсового слепка предшествует измерение периметров культи и ее диаметра (штангенциркулем с удлиненными губками) вдистальном и проксималь ном отделах, а также изготовление контактно-опорно го элемента. Контактно-опорный элемент получают путем моделирования непосредственно по культе ра зогретой заготовки из пенополиэтилеиа типа ГПГЭ-З толщиной 5-6 мм. Пациент стоит, опираясь торцом культи на горизонтальную площадку приготовлен ного штатива или стула с регулируемой высотой сиденья. Правильность положения контролирует ся по гребням подвздошных костей. Затем пациен та усаживают на стул или укладывают на кушетку, устанавливают контактно-опорный элемент на гор це культи (рис. 42 а). Из гипсовых бинтов в 2-3 слоя формируют лонгеты достаточной длины, чтобы ее концы достигали проксимального края будущего негатива. Накладывают лонгеты по передне-задней и боковым поверхностям культи (рис. 42 б). Снизу вверх производят бинтование, формируется дно нега тива. Тщательно моделируют межмыЩелковую ямку, заднюю поверхность мыщелков, контуры надколен ника (рис. 42 в). Пациента переводят в вертикальное

42

положение, устанавливают торец культи на опорную площадку, завершают моделирование проксимальното края негатива (рис. 42 г).

В нижней трети ладонями формируют падмышелковые углубления по наружной и внутренней поверхностям негатива. При необходимости изго товление заканчивают моделированием посадочного кольца в проксимальной части. По мере отвердевания слепка пациента усаживают на стул, по передней по верхности наносят горизонтальные метки, негатив рассекают продольно по оси бедра от проксимально го края до наибольшего периметра дистальной части. Затем негатив удаляют с культи, восстанавливают по меткам и обрабатывают тальком.

Перед изготовлением позитива удаляют кон тактно-опорный элемент из полости негатива, ус танавливают металлический стержень и заливают густым гипсовым раствором. По мере отвердевания через 20-30 мину! негатив разрезаю!, полученный позитив обрабатывают' с моделированием рельефов мыщелков и надколенника. Позитив устанавливают в сушильный шкаф до полного высыхания и готов ности к блоковке приемной гильзы.

Относительные противопоказания для назначе ния полноконтактпых культеприемников протезов бедра такие же, как и в случае протеза голени

Изготовление полноконтактпых приемных гильз производят из термопластичных материалов технологией вакуумформования. Особенности за ключаются в из! отовленин совмещенных приемных гильз, состоящих из внутренней - выполненной из педилипа, пепопопиэтилена толщиной 3-4 мм и вне шней (несущей)- каркаеною типа. Предварительно по гипсовому позитиву блокутот внутреннюю при емную гильзу. Поверх вкладной гильзы блокуют несущуя гильзу каркасного типа с использованием термопластичных материалов (полипропилен). При показаниях, возможно скелетирование гильзы «ок нами». Совмещенная конструкция i ильзы сочетает гибкость, эластичность внутренней гильзы и доста точную жесткость за счет несущего каркаса.

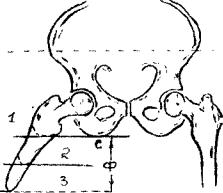

Рис. 43. Уровни усечения бедренной кости относи тельно седалищного бугра. 1 - чрезмерно короткая культя бедра; 2 - короткая культя бедра; 3 - культя бедра в верхней трети; с - седалищный бугор; ф - функциональная длина культи

Высота заготовки из педилина для вкладной гильзы должна быть па 3-4ем больше длины пози тива. Края заготовки на шарошечно-шлифовальном стайке сводятся «па нет» и смазываются клеем БФ88. После ггого они соединяются и выдерживаются при комнатной температуре в течение 2 0 - 30 мин. Полученная заготовка имеет- форму усеченного ко нуса. После склеивания краев внутреннюю поверх ность заготовки обсыпают тальком и разогревают в термошкафу при температуре 110°С в течение 5 - 10 мин. После этого разогретую заготовку натягивают на позитив и обжимают руками.

Вкладная гильза должна быть длиннее несущей на 1-2 ем, обеспечивая эластичность проксимально го края несущей гильзы.

Внешняя поверхность вкладной гильзы из пе дилина должна иметь цилиндрическую форму и входить в несущую приемную. Для -этого устраняют неровное! и и внешние поднутрения вкладной гильзы за счет наклейки и обработки накладок из пеионолиэтилена, предварительно разогретых в термошкафу. Вкладные гильзы с опорным элементом в дистальной части способствуют более равномерному распределе нию нагрузок по всей поверхности культ и. Вкладные гильзы позволяют расширит!, показания к примене нию полноконтактпых приемных гильз пациентам с длинной культей бедра, при наличии рубцов и учас тков кожных покровов культи, склонных клравмализацип при пользовании протезом.

При протезировании пациентов с длинной культей бедра следует' стремиться располагать ко нец культи по возможности ближе к оси вращения коленнсп о модуля. Размещение моноцентрического колейного модуля не всегда осуществимо и фупк- циопалыю-коемет ическис показатели протезирова ния, как правило, невысокие.

Опыт протезирования диафизарных культей бедра позволяетрекомендовать использование поли центрических коленных модулей. Установка полицеплрических коленных модулей, обеспечивающих укорочение длины протеза (в фазе переноса) до 1,5 см, позволяет повысить функциональные качества протезов за счел стабильности в фазе опоры и об легчения контроля в фазе переноса конечности, уве личения амплитуды сгибания. При сборке протеза узлы холенною модуля устанавливаются в «тлен ной» части, «удлинение» бедра в положении сидя не превышает 2,5-3 см, что вполне коемел ично

Особенности первичного протечировшшя бедра после ампутации на уровне верхней тре ти. У подавляющего большинства инвалидов (86%) после ампутации бедра па этом уровне выявляются пороки культи, среди которых превалируют сгиба- телыю-отводящие контрактуры в тазобедренном суставе, обширные рубцы. Вследствие этого проте зирование после ампутации бедра в верхней трети не всегда бывает удовлетворительным.

К культе бедра в верхней трети относят (рис. 43): 1 - чрезмерно короткую культю бедра; в этом случае костный опил расположен на уровне се далищного бугра и выше его. Протезирование

43

|

|

|

возможно только протезом на вычленение в тазо |

|||||||

|

|

|

бедренном суставе. |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

2 - короткую культю бедра. Костный опил рас |

|||||||

|

|

|

полагается ниже уровня седалищного бугра при |

|||||||

|

|

|

мерно на 6-8 см. В данном случае имеется костный |

|||||||

|

|

|

рычаг, который можно разместить в полноконтак |

|||||||

|

|

|

тной приемной гильзе с погружением седалищно |

|||||||

|

|

|

го бугра и части ягодичных мышц в ее полость и |

|||||||

|

|

|

использовать для управления протезом. При такой |

|||||||

|

|

|

длине культи назначают протез бедра с дополни |

|||||||

|

|

|

тельным замковым шарниром, располагаемым под |

|||||||

|

|

|

приемной гильзой; в положении «стоя» он замы |

|||||||

|

|

|

кается, а при сидении замок открыт. Наличие до |

|||||||

|

|

|

полнительного сгибания под гильзой в положении |

|||||||

а |

б |

|

«сидя» обеспечивает удобное положение |

культи в |

||||||

Рис. 44. Общий вид пациента в чехле - «шта |

ней, а также препятствует выскальзыванию из при |

|||||||||

нишках»: а - вид спереди, б - вид сзади |

|

емника. |

3 - культю бедра верхней трети диа- |

|||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

физа бедренной кости. Для этих культей |

||||||

|

|

|

|

характерно наличие достаточно длинного |

||||||

|

|

|

|

костного рычага и объема мягких тканей. |

||||||

|

|

|

|

Конструкция протеза в данном случае не |

||||||

|

|

|

|

отличается от типового протеза бедра, |

||||||

|

|

|

|

хотя имеются некоторые |

особенности. |

|||||

|

|

|

|

Например, |

целесообразно |

использован, |

||||

|

|

|

|

коленные модули с функцией торможения |

||||||

|

|

|

|

под нагрузкой, а также полицентрические |

||||||

|

|

|

|

модули, которые обеспечивают высокую |

||||||

|

|

|

|

подкосоустойчивость и безопасность пе |

||||||

|

|

|

|

редвижения. |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Особенности изготовления гипсового |

||||||

|

|

|

|

негатива культи бедра в верхней трети. |

||||||

|

|

|

|

Так как во время снятия слепка обычный |

||||||

|

|

|

|

перлоновый чехол соскальзывает, лучше |

||||||

а |

б |

в |

|

использовать колготки или заранее при |

||||||

|

готовленные «штанишки» с вырезом для |

|||||||||

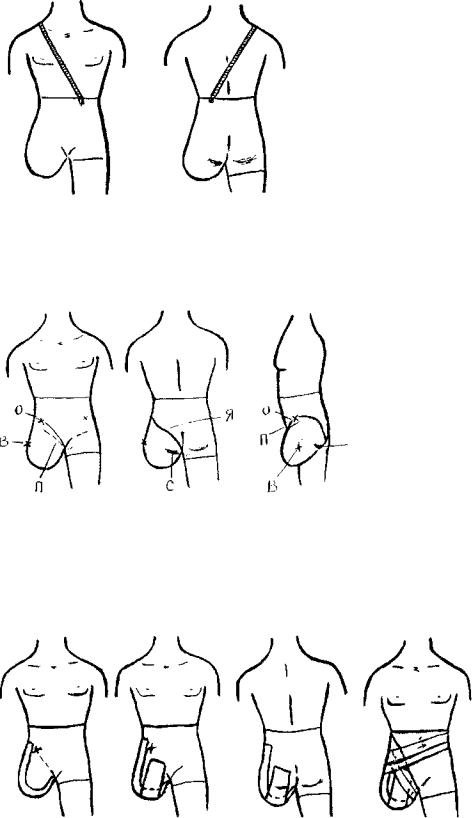

Рис. 45. Линии разметки культи перед снятием негатива: а - вид |

||||||||||

ноги и вместилищем для культи. Одевают |

||||||||||

спереди, б - вид сзади, в - вид сбоку; О - ость подвздошной кос |

«штанишки», фиксируя степень натяже |

|||||||||

ти; В - вертел бедренной кости; П - паховая складка; С - седа |

ния помочью через плечо (рис. 44 а, б). |

|||||||||

лищный бугор; Я - ягодичная складка |

|

|

Перед |

наложением |

гипсового бинта |

|||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

увлажняют чехол, |

хи |

||||

|

|

|

|

|

мическим карандашом |

|||||

|

|

|

|

|

очерчивают |

контуры |

||||

|

|

|

|

|

большого |

вертела, |

||||

|

|

|

|

|

седалищного |

бугра, |

||||

|

|

|

|

|

проводят |

линию |

че |

|||

|

|

|

|

|

рез |

паховую |

складку, |

|||

|

|

|

|

|

отмечают |

|

передне- |

|||

|

|

|

|

|

верхнюю |

ость гребня |

||||

|

|

|

|

|

подвздошной |

кости. |

||||

|

|

|

|

|

Далее проводится |

ли |

||||

|

|

|

|

|

ния, |

проходящая |

на |

|||

|

|

|

|

|

2,5-3 см выше паховой |

|||||

|

|

|

|

|

складки, идущая к пе |

|||||

|

|

|

|

|

редне-верхней ости, за |

|||||

|

|

|

|

|

вертельную |

область, |

||||

|

|

|

|

|

очерчивая край буду- |

|||||

а |

б |

|

в |

г |

щей приемной гильзы |

|||||

Рис 46 . Этапы изготовления гипсового негатива: а - расположение гипсового нега- (рис. 45 а, б, в). В даль- тива по наружной и внутренней поверхности культи; б, в - передне-задняя лонгета; нейшем эти линии г - фиксация лонгет восьмиобразным туром гипсового бинта

44

послужат ориентиром при подрезке негатива и обра ботке позитива.

Затем измеряют расстояния:

1. От гребня подвздошной кости до промежнос ти через торцовую часть культи.

2. От паховой складки (выше ее на 4 см) через торец культи до 2/3 ягодичных мышц.

По полученной длине готовят гипсовые лон геты из 4 слоев бинта. Смачивают первую лонгету, растирают гипс и накладывают на культю по на ружной и внутренней поверхностям (рис. 46 а); мо делируют область промежности, большого вертела. Далее накладывают вторую лонгету в переднезаднем направлении (рис. 46 б, в). При этом, тщатель но втирают гипс, особенно по передне-внутренней поверхности, создавая ложе для сухожилия длин ной приводящей мышцы, латеральной поверхности, области седалищного бугра.

Фиксируют лонгеты двумя восьмиобразными ту рами бинта, проходящими через поясничную область и кости таза на стороне сохраненной конечности (рис. 46 г). Циркулярными турами спускаются вниз, закры вая оставшуюся часть негатива.

Моделирование посадочного кольца должно производят под нагрузкой. Пациент переносит вес тела на сторону усеченной конечности (в основном на руки техника формирующего область седалищ ного бугра), а культя частично касается концом опорной площадки балансировочного устройства.

В момент начала схватывания гипса производят окончательное формирование зон преимуществен ных нагрузок (рис. 47), путем моделирования всего негатива, особенно участков в проекции седалищ ного бугра, большого вертела.

Вместе с этим, зоны культи, чувствительные к давлению— сухожилия приводящих мышц, про екцию сосудисто-нервного пучка в «скарповском треугольнике» не следует подвергать значительно му давлению. Когда гипсовая повязка полностью затвердеет, разрезают фиксирующие туры бинта и снимают слепок с культи вместе с чехлом. Снятый гипсовый негатив представляет собой копию культи за исключением тех мест, где выделялись преиму щественные зоны нагрузки. Затем удаляют чехол, производят подрезку негатива по линии, нанесен ной на культе и отпечатавшейся на внутренней его поверхности (рис. 48 а, б). В паховой области, пред варительно сделав вертикальные насечки, произво дят отвал стенки негатива.

После изготовления гипсовый слепок нужда ется в дальнейшей доработке: заужении приемной полости при помощи густого гипсового раствора. Внутренняя полость негатива по периметру прокси мального края в сравнении с периметром культи на том же уровне должна быть заужена в среднем на 4-6%. Это обеспечивает плотную посадку и отсутс твие «карманов». Окончательно степень заужения негатива уточняют при его примерке. У пациентов с дряблой мускулатурой и выраженной подкож но-жировой клетчаткой степень заужения должна быть большей. После нанесения слоя гипса и его от-

Рис. 47. Формирование зон преимущест венных нагрузок

Рис. 48. Общий вид негатива:а - на па циенте, б, - вид внутренней поверхности с разметкой: В - вертел, С - седалищный бугор, Д - дно негатива, Пр - область про межности

верждения внутреннюю поверхность негатива обра батывают «сеткой» для придания гладкости.

Преимущественно наращивают наружную стенку гильзы, обеспечивая давление в подвертельной и надвертельной областях. Общепринятой горизонтальной посадочной площадки, как в тради ционной приемной гильзе бедра, здесь нет.

Седалищный бугор располагается на наклон ной задней стенке и оказывается «заклиненным» вместе с частью ягодичных мышц в приемной гиль зе. Для этого углубление на задней стенке негати ва (от давления на седалищный бугор при снятии слепка) должно быть заполнено густым гипсовым раствором.

Внутреннюю стенку слегка наращивают, созда вая ложе для лонной кости с минимальной нагрузкой на нее. С наружной поверхности слепка утолщают переднюю и заднюю стенки.

После наложения гипса края негатива должны иметь достаточную толщину. Это позволяет сфор мировать плавные отвалы по краям негатива. Для контроля плотности контакта культи со стенками негатива слепок перфорируют.

45

На примерке обращают внимание на посад ку культи, которая должна приходиться на тубер и быть безболезненной, и определяют плотность подгонки, возможность герметизации полости со зданием вакуума. При наличии недостатков посад ки за счет утолщенных краев негатива при помощи гипсообрабатывающих инструментов легко можно вносить необходимые коррективы.

При правильно изготовленном негативе посад ка культи безболезненна, имеется незначительная герметизация полости вакуумом, удерживающим негатив на культе, отсутствуют признаки венозного застоя дистального отдела культи.

Особенности построения и изготовления культеприемников при короткой культе бедра.

Полноконтактная приемная гильза с глубокой по садкой для короткой культи бедра, используемая для первичного протезирования представляет конс трукцию, обеспечивающую равномерный контакт со всей поверхностью культи, областью седалищ ного бугра, частью ягодичных мышц (рис. 49 а, б). Передняя ее стенка располагается на 2-3 см выше паховой складки, образуя пелот, препятствующий выскальзыванию культи из приемной гильзы в пе реносную фазу шага, не вызывая дискомфорта в по ложении «сидя».

Задняя стенка располагается проксимальнее се далищного бугра так, что он находится внутри при емника вместе с частью ягодичных мышц, создавая стабильность в передне-заднем направлении.

Латеральная стенка идет несколько наклон но, доходя до передне-верхней ости подвздошной кости, охватывает большой вертел и завертельную область, обеспечивая боковую и ротационную ста бильность в поперечной плоскости. Верхний край медиальной стенки располагается в промежности таким образом, чтобы ветви лонной кости находи лись внутри приемной гильзы, испытывая частич ную нагрузку; для сухожилия длинной приводящей мышцы образуется специальное ложе. В верхней части приемная полость широкая, так как необхо димо вместить большую группу ягодичных мышц. Гильза плотно охватывает костные образования, со здавая жесткий блок, что облегчает управление про тезом. Торец культи касается дна приемной гильзы в момент нагрузки.

Форма приемной полости занимает промежу точное положение между поперечно- и продольноовальной: с расположением седалищного бугра с частью ягодичных мышц в ней.

Полноконтактная приемная гильза на короткую культю бедра состоит из основных и дополнитель ных элементов.

Основные элементы:

-жесткая вкладная приемная гильза, изготовленная по позитиву из термопластичных материалов, уста навливаемая с учетом контрактуры в тазобедренном суставе;

-несущая приемная гильза, служащая для связи вкладной гильзы с модулем протеза, располагаемая по технологической линии построения схемы.

Рис. 49. Схематическое изображение полнокон тактной приемной гильзы а - вид сбоку, б - свер ху: 1 - вакуумный клапан, 2 - проекция большого вертела, 3 - промежность, 4 - область седалищно го бугра, 5 - паховая область, 6 - опорно-контак тный элемент

Дополнительные элементы, устанавливаемые по показаниям:

-смягчающая вкладная гильза из пенополиэтилена или пенополиуретана, изготавливается по аналогии со смягчающими гильзами для протезов голени; -эластичная вкладная гильза из полиэтилена высо кого давления;

-контактный элемент из пенополиэтилена; -подрессоривающие прокладки в области проекции чувствительных к нагрузкам костных образований (седалищный бугор, область промежности); -уплотнительный элемент по верхнему контуру пе редней стенки гильзы в области отвала над паховой складкой.

Чаще используют три первых элемента: жест кую, смягчающую вкладную гильзу и несущую.

Назначение вкладной эластичной гильзы: -равномерное распределение нагрузки на культю (полноконтактная приемная гильза); -улучшение управляемости протезом;

-увеличение функциональной длины культи за счет толщины дистальной части бесшовной эластичной гильзы и глубокой посадки культи в проксимальной части культеприемника;

-обеспечение комфорта больным с несостоятельны ми покровами культи (рубцово-измененные ткани); -изменение конфигурации при ходьбе и сидении в протезе благодаря зарессоренному контакту с мяг кими тканями культи.

Бесшовная эластичная вкладная гильза раз мещается внутри жесткого несущего каркаса та ким образом, чтобы боковая поверхность стенок эластичной гильзы повторяла формообразующую внутреннюю поверхность жесткого каркаса. Высота жесткого несущего каркаса выбирается в зависи мости от конструкции протеза и анатомических параметров, а высота эластичной вкладной гильзы определяется с учетом длины культи.

46

Назначение контактного элемента и подрессо ривающих элементов в полноконтактной приемной гильзе с глубокой посадкой протезов бедра заклю чается в:

-обеспечении контакта конца культи и более равно мерном распределении нагрузки на нее; -восполнении дефекта культи и удлинении рычага для управления протезом; -профилактике трофических расстройств и крово обращения дистального отдела культи;

-формировании и улучшении проприоцептивной связи между культей и приемной гильзой протеза; -рациональном распределении нагрузки в области седалищного бугра и промежности.

Технология изготовление контактного элемен та и подрессоривающих прокладок аналогична та ковой для протезов голени с глубокой посадкой.

При изготовлении приемной гильзы протеза рекомендуются методы вакуумного формования из листовых термопластов: сополимера пропилена 22015-30 (Россия); сополимера пропилена 904012; 904013, фирмы «Blatchford» (Англия); сэндвичблоки из листов ПЭВД 10803-20 и ПЭНД 276-73 (Россия).

Особенности сборки протеза при короткой культе бедра с дополнительным шарниром под культеприемником. С целью повышения функци ональности протезирования можно использовать дополнительный шарнир, располагаемый под при емной гильзой. Он обеспечивает удобное положе ние для культи в положении «сидя», а в положении «стоя» автоматически фиксируется.

В качестве «дополнительного шарнира» приме няются узлы от протеза на вычленение в тазобед ренном суставе: узел ЮФПЛ МПО «Металлист» или тазобедренный модуль 6А 002 с полицентрическим или одноосным замковым коленным модулем РКК «Энергия». Приемную гильзу бедра располагают с учетом контрактуры в тазобедренном суставе и не посредственно под ней устанавливают тазобедрен ный шарнир.

Кроме того, возможно применение комбинации узлов РКК «Энергия»: 4-х звенного полицентричес кого коленного модуля с юстировкой, позволяюще го производить корректировку схемы протеза, а в качестве дополнительного шарнира под приемной гильзой используют замковый одноосный коленный модуль с фиксатором РКК «Энергия» или «ОТТО БОКК», развернутый на 180° (рис. 50).

Полноконтактная приемная гильза с глубокой посадкой устанавливается на контрактуру, а ниже лежащие узлы располагаются по линии биомехани ческой нагрузки нижней конечности.

При пользовании таким протезом отпадает необходимость в нерациональной компенсации по рочной установки культи за счет изменения осанки. Достигается устойчивость в статике и при ходьбе, исчезают боли в пояснице и в культе, связанные с локальным давлением неправильно установленной гильзы, обеспечивается комфортность в положении «сидя».

Применяют различные способы крепления протеза: вакуумное, ременное, с задним резиновым клапаном, вертлугом «мягкой лапкой», подбедренником, а также модификацией бандажа Шлезиера, крепление Шувалова, эластичный бандаж.

Однако, в связи с малым костным рычагом, и большим верхним диаметром приемной гильзы, включающим значительный объем мягких тканей, вакуумное крепление недостаточно удерживает ее на культе, поэтому обязательно должно использо ваться дополнительное крепление.

При изготовлении протеза с дополнительным шарниром под приемной гильзой ролик для подбедренника должен быть выносным, а не крепиться непосредственно на приемной гильзе. Ролик монти руется на опоре (шина от корсета или аппарата), ко торая крепится либо к несущей трубке бедра, либо к приемной гильзе.

Медицинские показания и противопоказания к назначению протезов голени и бедра с силико новым чехлом. В последнее десятилетие, как за ру бежом, так и в нашей стране при протезировании нижних конечностей, в том числе при первичном протезировании, все активнее применяют новые технологии, связанные с использованием смягчаю щих силиконовых чехлов. При использовании си ликоновых чехлов достигаются лучшие результаты протезирования, при сравнительно меньших трудо затратах. В результате фиксация протезов на культе становится надежнее, защищаются кожные покровы при ходьбе и улучшаются косметические свойства протезно-ортопедического изделия.

При использовании протезов с силиконовы ми чехлами у инвалидов с последствиями мин- но-взрывных и огнестрельных ранений актуально определение показаний и противопоказаний к их использованию. Это, прежде всего, связано со зна чительным числом пороков и болезней культей у данного контингента первично протезируемых.

Рис. 50. Протез для короткой культи бедра с до полнительным шарниром под приемной гильзой

47

Показания к назначению силиконовых чехлов: короткие культи голени и бедра; рубцовые деформации кожных покровов куль

ти, в том числе, обширные рубцы, спаянные с кожными покровами, рубцы после термических поражений; выраженная гипотрофия мягких тканей культи

с подкожным выстоянием костных структур; выраженные поршнеобразные движения куль ти в протезах традиционных конструкций; недостаточная фиксация культи в протезах тра диционных конструкций.

К относительным противопоказаниям к назна чению силиконовых чехлов относят:

длительно незаживающие гранулирующие раны и трофические язвы культи; гнойно-воспалительные заболевания костных тканей культи (остеомиелит, остеонекроз) в стадии обострения; воспалительные процессы кожных покровов и

мягких тканей культи в стадии обострения; нейропатия, с нарушением чувствительности кожи; выраженные изменения объемных размеров

культи в течение суток; наличие болезненных костных выступов под кожей;

невозможность обеспечить необходимый гиги енический уход за чехлом и культей.

К относительным противопоказаниям также можно отнести ослабленное зрение и ампутации верхних конечностей на уровне плеча и плечевого пояса.

При коротких культях голени наиболее часто возникает проблема фиксации приемной гильзы на усеченном сегменте. Поэтому использование сили коновых чехлов с замковым устройством нередко является единственным выбором среди методов протезирования. Однако, при сгибательной контрак туре коленного сустава усеченной конечности более 20°, в большинстве случаев, показано использова ние беззамковых конструкций силиконовых чехлов, поскольку при таком угле инвалиду затруднитель но фиксировать чехол в замковом устройстве. При длинных культях голени также целесообразнее при менять беззамковые силиконовые чехлы, поскольку для размещения замкового устройства необходимо расстояние от пола до торца культи не менее 14 см.

В настоящее время выпускается большое разно образие силиконовых чехлов. Весь их ассортимент

можно условно разделить на группы по строению стенки чехла и ее толщине, наличию или отсутствию тканевого армирования чехла, по способу фиксации. Толщина стенок силиконовых чехлов варьирует от 1,5 мм до 9 мм. По строению стенки чехлы могут быть как из обычного силикона, так и с наличием внутрен него смягчающего слоя силиконового геля. Ряд фирм выпускают чехлы с возможностью индивидуальной подгонки по позитиву путем термоформования. По способу фиксации различают чехлы с замковыми устройствами (фиксирующие) и беззамковые (смяг чающие). Замковые устройства, в свою очередь, мо гут быть с ручной фиксацией, осуществляемой при помощи специального ключа, и с автоматической фиксацией (ступенчатой или бесступенчатой). Реже используется фиксация с помощью шнурового креп ления, с протяжкой чехла (например, при избытке мягких тканей культи). Также существуют силиконо вые чехлы с вакуумной фиксацией.

Выбор конструкции силиконового чехла для каж дого пациента производится индивидуально, с учетом уровня его двигательной активности, анатомо-фун- кциональных особенностей культи и уровня ампу тации. При низком уровне активности, как правило, применяются тонкостенные силиконовые чехлы с мяг ким силиконом. Инвалидам со средним уровнем ак тивности показаны чехлы с толщиной стенки 4-6 мм, с внутренним слоем силиконового геля для улучшения амортизации и повышения комфорта при длительной ходьбе. При значительной гипотрофии мягких тканей культи и подкожном выстоянии костного опила це лесообразно назначать силиконовые гелевые чехлы с толщиной стенки 6-9 мм. При избытке мягких тканей предпочтительно использовать силиконовые чехлы с плотным силиконом для стабилизации мягких тканей. Для инвалидов с высоким уровнем активности пока зано назначение силиконовых чехлов с тканевым ар мированием, которые обладают большей прочностью и устойчивостью к нагрузкам.

Подбор и примерка силиконового чехла. Выбор типоразмера силиконового чехла производят по результатам измерения периметра культи на рас стоянии 4-6 см выше ее торца (рис. 51). Уровень из мерения зависит от рекомендации производителя чехла.

При отсутствии соответствующего типораз мера чехла, необходимо выбрать чехол на 0,5-1 см меньше. Для контроля правильности подбора чехла по типоразмеру его следует надеть на культю и за винтить в гнездо чехла соединительный стержень.

Рис. 5 1 . Пример измерения периметра культи голени и подбора чехла

48

Надевание чехла на культю производят в следу ющей последовательности:

вначале чехол выворачивают внутренней стен кой кнаружи и зажимают пальцами рук у основания; внутренняя поверхность чехла должна быть сухой и чистой, без смазки какими - либо мазями или ло сьонами; для облегчения надевания силиконовых чехлов без тканевого армирования допускается ис пользование силиконовой смазки, поставляемой в комплекте с чехлом;

- затем донышко вывернутого чехла приставляют к тор цу культи и накатывают чехол на культю в проксималь ном направлении.

Накатывание чехла выполняют с легким дав лением, чтобы не образовывалось воздушных карманов. При накатывании следят за тем, чтобы чехол и, особенно, его внутренняя поверхность, не была повреждена ногтями и соединительным стержнем. Критерием правильности надевания чехла является расположение замкового стержня по оси культи. Кроме того, при натяжении чехла за стержень с усилием примерно 10 кг смещение стержня должно быть не более 0,5-2 см. Это так же свидетельствует о правильно выбранном раз мере конструкции. При конической форме культи или значительной гипотрофии тканей усеченного сегмента на дистальный отдел культи предвари тельно подбирают по типоразмерному ряду сили коновый колпачок. Необходимый размер колпачка определяют по периметру культи, измеренному на расстоянии 4-6 см от ее торца. После этого произ водят измерение периметра культи на расстоянии 4-6 см выше донышка колпачка и подбирают раз мер силиконового чехла. При наличии в дистальной части культи втянутых рубцов, дефект ткани заполняют силиконовыми подушками, вкладыва емыми на дно чехла. При выраженной атрофии культи в период пользования силиконовыми чех лами, с целью компенсации объемных размеров могут быть использованы защитные гелевые чех лы, типа Skin Reliever («ALPS») или Derma Seal («OTTO БОК К»).

Особенности изготовления негатива и позити ва культи голени с силиконовым чехлом

При изготовлении гипсового негатива повтор но проверяют правильность подбора силиконового чехла. После этого надевают силиконовый чехол на культю и привинчивают к нему соединитель ный стержень, на который надевают предохрани тельный колпачок. К соединительному стержню привязывают шнур с петлей для натяжения чехла. Силиконовый чехол на культе оборачивают тонкой (упаковочной) полиэтиленовой пленкой, не пере тягивая мягкие ткани; поверх пленки надевают тонкий эластичный чехол. Далее химическим ка рандашом проводят разметку проекции собствен ной связки надколенника, головки малоберцовой кости и болезненных участков культи; от проекции собственной связки надколенника в дистальном на правлении через каждые 2 см отмечают периметры культи (рис. 52).

Рис. 52. Разметка культи голени перед изготов лением слепка

Рис. 53. Изготовление слепка культи голени с по мощью установки Ice Cast

После этого на дистальную часть культи на кладывают четырехслойную гипсовую лонгету, в котором предварительно создают отверстие для соединительного стержня. От торца культи в прок симальном направлении выполняют 5-6 циркуляр ных туров гипсового бинта и разглаживают их без образования складок. После этого слепок модели руют с умеренным давлением большими пальцами рук в проекции собственной связки надколенника. По задней поверхности культи пальцами обеих рук проводят поджатие икроножной мышцы. Во время бинтования культя удерживается в согнутом по ложении: при культе голени в средней трети - под

углом 10-15°, |

при культе голени в верхней трети |

- под углом |

15-20°. После начального отверждения |

гипса, по задней поверхности негатива в проекции сухожилий сгибателей голени ножницами выполня ют вертикальные насечки, и в положении сгибания культи в коленном суставе вращательными движе ниями осторожно снимают негатив. На полученном негативе по заднему верхнему краю делают верти кальные насечки ножом с формированием отвалов кнаружи. Обрезают края гипсового негатива по форме приемной гильзы, опустив заднюю стенку на 1,5-2 см ниже собственной связки надколенника. Негатив просушивают, затем заливают гипсовым раствором с установкой арматурного стержня. При застывании гипсового позитива негатив разрезают виброрезаком и удаляют. Полученный позитив в проксимальной части уменьшают в объеме на 3-5%; в дистальной части объемные параметры сохраня-

49