4 курс / Лучевая диагностика / Физичеческие,_технич_и_некоторые_радиобиологические_и_мед_аспекты

.pdfисточников: одна для измерений открытых источников, другая для измерений источников с фильтрами.

Источник без фильтра приготавливался накапыванием 1 н. раствора азотнокислотного цезия на териленовую полоску шириной 1 мм и толщиной 1мг/ см2, укреплённую на алюминиевой рамке. Длина источника 10 мм, активность 70 мккюри. Для измерения спектров электронов после фильтров был приготовлен источник из хлопчатобумажных нитей, свёрнутых в жгут диаметром около0,5ммипропитанныхрастворомCs.Длинаисточника10мм,активность 380 мккюри. Активность приготовленных источников измеряли на сцинтилляционном γ−спектрометре с многоканальным анализатором LP-4050 путём сравнения фотопиков, соответствующих γ−излучению с энергией 0,661 Мэв исследуемого источника с калиброванным источником Cs137, активность которого была измерена методом 4πβ−счёта.

Фильтры представляли собой полые цилиндры длиной 15 мм, так что, надеваяиходиннадругой,можнобылоизменятьобщуютолщинуфильтраизстали в пределах 0,1-0,4 мм, а из платины от 0,01 до 0,40 мм.

Измерения электронных спектров производились на магнитном β−спекто- метретипаБПП-3[9]сдвойнойфокусировкойнауголπ.Результатыизмерений электронныхспектровотисточниковсCs137 встальныхфильтрахпредставлены нарис.1.Околокаждогоспектрапроставленасоответствующаятолщинафильтра в миллиметрах. Спектр электронов открытого источника (0,0 мм) построен в масштабе 1:10. На этом спектре отчётливо видны два пика, соответствующие К- и L-конверсионным электронам. Размытый пик на спектре от источника с толщиной фильтра 0,1 мм также соответствует конверсионным электронам. Из приведённых графиков видно, что первые слои фильтра толщиной 0,1-0,2 мм сильно срезают первичное β−излучение Cs137 и конверсионные электроны. При толщинах фильтров 0,3-0,4 мм выход электронной компоненты становится практически постоянным и равным приблизительно 2,4∙105 электронов на 1 мг-экв Ra.

На рис. 2 представлены аналогичные спектры электронов от источников с фильтрамиизплатинытолщинойот0,01до0,4мм.Спектрототкрытогоисточника построен в масштабе 1:10. Из графика видно, что фильтры толщиной до 0,1 мм сильно поглощают первичные электроны. Выход же вторичных электронов становится постоянным при толщине приблизительно 0,1 мм и равным 1% от числа первичных электронов.

Кривая, обозначенная 0,1-0,4 мм представляет собой четыре слившихся в одинспектрадлятолщинфильтра0,1:0,2;0,3и0,4мм.Притолщинахфильтров 0,04-0,4 мм отчётливо видны два пика электронов с К- и L- оболочек платины.

Таким образом сопоставляя график на рис. 1 и 2, можно отметить, что: 1) выход электронной компоненты становится постоянным при толщинах для платины, приблизительно в 4 раза меньших по сравнению со стальными фильтрами; 2) однако спектр электронов из платины более жёсткий и его выход по числу электронов в 4,5 раза больше, чем из стали.

410

Сигнальный экземпляр

Для того, чтобы рассчитать абсолютное значение мощности дозы в ткани от электронной компоненты, спектр электронов разбивали на 9-13 интервалов энергии. Всем электронам каждого интервала приписывалось среднее значение энергии этого интервала. Практически вся энергия электронов (≥90%) поглощается в слое ткани толщиной, равной половине максимального пробега электронов. В этом слое и определялась средняя поглощённая мощность дозы от электронов данного энергетического интервала.

Просуммировав соответствующие мощности дозы по всем глубинам, мы получили кривую распределения в ткани мощности дозы от электронной компоненты для источника с определённой толщиной фильтра. Зная абсолютное значение электронов от открытого источника, можно определить число электронов, приходящихся на единицу площади, ограниченной кривыми на рис. 1 и 2, а из него− абсолютное значение числа электронов, выходящих из источников с фильтрами.

УсреднённаятакимобразомпослоютканитолщинойRм/2,мощностьдозыPi

от электронов с энергией Е в кэВ:

Pi=ǡ ή kSiĒi рад/ч, гдеi m− масса слоя ткани в г толщиной Rм/2 , прилегающего к источнику в виде цилиндра определённых диаметра и длины; Si−площадь в см2 под графиками рис. 1 и 2, соответствующая i− энергетическому интервалу.

На рис. 3 и 4 приведены рассчитанные кривые ослабления в ткани поглощённой дозы от электронной компоненты источников с Cs137 в фильтрах из стали и платины различной толщины. Треугольниками отмечены точки, соответствующие рассчитанному значению поглощённой мощности дозы Pγ, создаваемой γ−излучением Cs137. При расчёте предполагалось, что источник является бесконечно тонким и находится в фильтре с внешним диаметром 1 мм.

Расчёт производился для точек, лежащих в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра и проходящей через его середину.

Мощность дозы Pγ на расстояниях 0,5 и 1,5 мм от фильтра для источника активностью 1 мг-экв Ra равно 230 и 100 рад/ч соответственно.

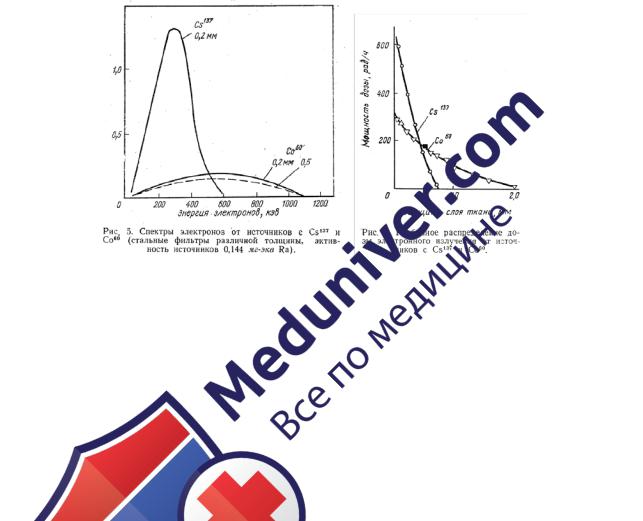

В настоящее время накоплен большой клинический материал по использованию кобальтовых игл. В связи с этим интересно было сопоставить электронные компонентыисточниковCs137 и Co60.Cэтойцельюметодами,описаннымивыше, были измерены спектры электронов от источника Co60 длиной 10 мм в стальныхфильтрахтолщиной0,2и0,5мм.Результатыизмеренийприведенынарис.5. Выход вторичных электронов равен 2% от числа первичных электронов Co60.На этом же рисунке приведён спектр электронов от источника Cs137 такой же активности в единицах мг-экв Ra, определяющей терапевтический эффект источников, и такой же длины и толщины фильтров. По этим спектрам были рассчитаны кривые распределения мощностей доз от электронов, которые и приведены на рис. 6. Квадратами на этом рисунке обозначены мощности доз от γ−излучения.

На основе полученных данных рекомендованы параметры игл и аппликаторов с Cs137, намечаемых к серийному выпуску. Эти данные могут быть использованы также при разработке новых типов источников с Cs137.

411

412

Сигнальный экземпляр

2. Расчет дозных полей от источников гамма-излучения, предназначенных для лучевой терапии в оториноларингологии и офтальмологии.

Исходя из медицинских требований на облучение, например, уха, горла и носа можно заключить, что доза, равная 50% от дозы на поверхности очага должна приходится на ткани, лежащие на глубине от 2 мм (в случае облучения слизистой барабанной полости и облучения полости носа) до 5 мм (в случае лучевой терапии отита переднего отдела уха). (См.приложение №2).

В настоящее время не представляется возможным удовлетворить эти требования, используя источники, содержащие бета-излучающий изотоп, в силу быстрого спадания дозы по глубине ткани. Даже при самых благоприятных условияхоблучения,обеспечивающихнаиболеепологийспаддозыпоглубине очага (толстый аппликатор и большая максимальная энергия бета-излучающе- го изотопа, например 106Ru + 106Rh) доза на расстоянии 2 мм от поверхности составит не 50%, а, примерно, 30% .

Что касается глубины облучения 5 мм, то в этих точках величина ( ∕Дов)∙ 100% будет составлять вообще несколько процентов.

Подобный результат приводит к заключению о необходимости применения в данной ситуации другого вида излучения, например, гаммаили рентгеновского.Врезультатеанализахарактерафотонногоизлученияразличныхэнергий (от 6кэв до 1,25 Мэв) мы пришли к выводу, что наилучшим образом медицинские требования будут удовлетворены при использовании мягкого рентгеновского излучения в диапазоне энергий приблизительно Еквант=10~20кэв.

413

Рассмотрим распределение поглощенной энергии вокруг точечного источника, находящегося в однородной бесконечной тканеэквивалентной среде. Оно будет характеризоваться так называемой функцией точечного источника, интегрируя затем которую по объему источника, можно будет получить значение дозы в любой точке среды. Эта функция имеет вид:

|

(1) |

J=A·B |

Здесь J – доза (в произвольных единицах) на расстоянии от источника, А – коэффициент, зависящий от выбора системы единиц измерения,

В– так называемый фактор накопления,

μ– полный коэффициент ослабления, который в данной области энергий определяется главным образом процессами фотоэлектрического поглощения и комптоновского рассеяния.

Согласно […] |

B= √ |

Здесь α=0,09г/см2, а значения К1 и К2 приведены в [….]. Так как нас интересуют расстояния от источника μr, т.е. расстояния, на которых поглощается практически вся энергия излучения, то выражение можно преобразовать к следующему виду

J=A· ∙ |

(1,а) |

ЗдесьY− доза ( в произвольных единицах) на расстоянии от источника, А− коэффициент, зависящий от выбора системы единиц измерения, В− так называемый факт о накопления, μ− полный коэффициент ослабления, который в данной области энер-

гий определяется главным образом процессами фотоэлектрического поглощения и комптоновского рассеяния.

Согласно /18/ B= √

Здесь α= 0,09 г/cм2, а значения К1 и К2 приведены в /18/. Так как нас интересуют расстояния от источника μr<4, т.е. расстояния, на которых поглощается практически вся энергия излучения, то выражение можно преобразовать к сле-

дующему виду, где β=μ[I−K1(I−αμ)].

В таблице №3 приведены величины β для нескольких значений энергий рентгеновского излучения.

414

|

|

Сигнальный экземпляр |

|

|

Таблица №3 |

|

μ, см2/г |

β, см2/г |

6 |

25 |

25 |

10 |

4,2 |

3,6 |

12 |

3,3 |

2,6 |

15 |

1,5 |

1,0 |

20 |

0,60 |

0,30 |

25 |

0,50 |

0,12 |

Интегрируя(1a)пообъёмуисточника,можнополучитьдозовоеполевоблучаемой ткани. Поскольку нас интересует лишь относительное распределение доз, все коэффициенты, содержащие размерность, в дальнейших выкладках будут опущены.

Конфигурация, размещение источников и их размеры были предложены нами после соответствующего рассмотрения условий облучения некоторых видов очагов поражения мягких тканей лор−органов согласно медико−техническому заданию.

1. Источник в виде иглы. ( Может использоваться для лечения отита). Активная часть источника длиной 2L, радиоактивный изотоп равномерно

распределён по длине источника.

Источник расположен на расстоянии Х от поверхности облучаемой ткани. Доза вычисляется в точке У.

Рис. № 42

Интегрируя (1a) по длине источника (замена реального диаметра активной части бесконечно тонкой линией даст ошибку не более 5% /19/ получим :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ǥ |

(16) |

D(y) ~ |

|

|

|

|

|

αl ~ |

αl , где а= |

|||||

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Разлагая под знаком интеграла экспоненту в ряд и ограничиваясь четырьмя членами, после интегрирования будем иметь:

~ t +(a+ )2∙[ln ]− L +

Нарис.№43изображеныдозныеполясэнергиейрентгеновскогоизлучения источника Ex=11 и 20 кэв. Дозы даны в процентном отношении к Dпов. Здесь же для сравнения приводятся дозные распределения от источника, содержащих 60Co и 90Sr+ 90Y /20/ . Из хода изодоз можно сделать вывод, что условиям МТЗ наиболее соответствует облучение с помощью источника Ex ~ 20 кэв. Следует подчеркнуть, что выбор энергий Ex был сделан нами без учёта реально существующих изотопов и представляет собой чисто математическую модель.

415

Начиная с энергий Ex ≥ 20 кэв, распределение доз по глубине ткани вблизи от источника стремится к таковому от имеющих изотопов (например 137Cs, 60Co и

т.д.).

И всё же преимущество должно оставаться за источниками мягкого рентгеновскогоизлучениявсилуменьшихдозовыхнагрузок,получаемымиздоровыми близлежащими тканями, и простоты обращения с ними (при транспортировке, хранении и манипуляциях при лечении).

2. Источник в виде сферы. (Может служить для облучения слизистой барабанной перепонки).

А) Изотоп равномерно распределён по поверхности сферы, радиуса r. Интегрирование (1) по поверхности сферы даёт значение дозы на расстоянии у от центра сферы:

Dсф.пов(y)~ |

|

(2) |

Здесь х=βy, R=βr

Б) Изотоп равномерно распределён по объёму сферы.

В это случае дозу на расстоянии У от центра можно вычислить по следующей формуле:

Dсф.об(у)~ |

|

[(x+R1)e(x R)−(x R 1)e(x+R)]− |

|

{[–E |

(–(x–R)) – [–E(–(x+R))]....} |

|

|

||||

|

|

|

|

i |

i |

Обозначения те же.

В случае γ-излучающего изотопа большой энергии (например 60Ca, 137Cs и т.д. ) экспоненциальным множителем в формуле (1а) можно пренебречь, тогда функция точечного источника будет φ~ и интегрирование по объему сферы приведет к

Dγ ~ ln |

(4) |

По этим формулам были просчитаны дозные распределения от сферического источника с R=3,33мм (см.рис №44). /Условия облучения слизистой барабанной перепонки диктуют выбор диаметра шарика от 6 до 7 мм/. Из вида дозных распределений видно, что от источника с активностью, равномерно распределенной по его объему, крутизна спада относительных доз положе, чем у такого же источника с поверхностно распределенной активностью.

3.Источник в виде сферического сегмента с изотопом, равномерно распределенным по поверхности (может применятся для облучения заднего отдела

глаза). |

|

|

Рис №а геометрическая иллюстрация к расчету по формуле (5). |

|

|

Интегрирование функции точечного источника вида φ (r)~ |

|

по поверх- |

ности сегмента дает выражение дозы по оси его: |

|

|

416

Сигнальный экземпляр

D(x) ~ ݔ ݔ ʹݔݕ |

(5) |

Где X берется со своим знаком по оси, причем 0 – находится в центре воображаемой сферы.

На рис.№45 показан ход дозных кривых от источников Ех=20кэВ по оси сегмента в % от значения дозы по глубине 1мм от поверхности склеры, т.е. сразу за ее толщей. Сравнение с источником 60Co

(Dx ~ |

|

ln |

) |

(6) |

|

|

|

|

показывает, что на малых расстояниях от поверхности глаза (т.е. как раз там, где находится опухоль) эти дозные кривые почти не отличаются, а при больших расстояниях (например, в месте расположения хрусталика) доза от источника с 60Co почти в 2 раза превышает таковую от источника Ех=20кэв. Отсюда, очевидно, преимущество с медицинской точки зрения источников, содержащих изотопы с мягким рентгеновским излучением.

Источники для облучения орбиты глазного яблока после энуклеации.

Послеэнуклеацииглазачастобываетнеобходимооблучитьорбитуглазного яблока, форма которой представляет собой в грубом приближении усеченный полыйконуссостенкамиизмягкойткани.Такаядовольносложнаяконфигурация требует создания источника, обеспечивающего более-менее равномерное облучениеорбитыповсейглубинемягкихтканей.Дляэтойцелипредлагаются два типа источников:

А. Источник представляет собой набор серийных игл, различной длины, содержащих 60Co. Иглы могут размещаться в конической оболочке из пластмассы, которую вводят в орбиту глазного яблока после его энуклеации. Расположение игл приводится на рис.№46а. Здесь же изображена картина дозного поля в мягких тканях орбиты.

Б. Источник второго типа состоит из набора 4 кобаниковых шариков, содержащих изотоп 60Co (тоже серийные источники) рис.№46б.

Из сравнения двух дозных полей на а) и б) видно, что облучение орбиты глаза источником, состоящим из набора игл предпочтительнее из-за большей степени равномерности распределения доз по глубине ткани.

Заключение Рассчитаны дозные поля от источников гамма-излучения, предназначенных

для лучевой терапии в оториноларингологии и офтальмологии. В частности, показана целесообразность создания источников фотонного излучения с энергией приблизительно 20 кэВ.

417

3. Источники с радионуклидом 55Fe.

Совместно с предприятием п/я Г-4665 разработаны и изготовлены образцы новых типов кожных аппликаторов с радиоизотопом 55Fe (Ex=5,9 кэВ). Источники имеют хорошую равномерность распределения мощности дозы по поверхности (10%), достаточно высокую мощность дозы на поверхности (1000 сГр/ч). Толщина слоя половинного ослабления с ткани ~ 27мг/см2. Подробно изучены физико-дозиметрические характеристики этих источников. Источники переданы на лабораторные испытания в клинику.

4. Источник с радионуклидом 125I […]

Бочкарёв В.В., Зайцев Б.А., Комаров Н.А., Плиско В.Н., Тимофеев Л.В., Шагаев В.А., Шакс А.И.

Для лучевой терапии ряда опухолевых заболеваний успешно применяются рентгеновские и гамма-аппараты различной конструкции. При некоторых неопухолевых заболеваниях также используется рентгенотерапия. В контактной лучевой терапии находят своё применение различного типа радионуклидные источники бета-, гамма-излучений. Например, известны гибкие аппликаторы на основе плёнок из различных материалов с бета-излучающими нуклидами прометий-147, таллий-204, фосфор-32, стронций-90+ иттрий-90. Эти источники особенно эффективны в тех случаях, когда требуется облучить слой биологической ткани толщиной до 4 мм, и, если, к тому же очаг поражения расположен на поверхности относительно сложной конфигурации.

Определённый интерес для этих целей могут представлять также гибкие источники фотонного излучения малой энергии. В этом случае можно получить требуемое дозное распределение, используя многолетний опыт рентгенотерапии. Такой источник удобен в работе и при транспортировке с точки зрения защиты от излучения и т.д.

В Институте физической химии АН СССР совместно с Институтом биофизики Минздрава СССР разработан новый тип гибкого аппликатора, основой которого служит неорганический радиационностойкий материал, на который сорбционным путём наносят радионуклиды. В настоящем сообщении приведены данные об исследовании возможности изготовления источников на гибкой основе с радионуклидом иод-125, а также результаты изучения радиационных параметров источников.

Радионуклид иод-125 распадается путём электронного захвата с последующим испусканием гамма-, рентгеновского характеристического излучения и электронов /I/. Период полураспада радионуклида равен 60 суткам. С точки зрения практического использования иод-125 можно рассматривать как источник характеристического рентгеновского излучения с энергиями в диапазоне 27,2÷35,5кэВ.Наодинактраспадаприходитсявсреднем1,4квантафотонного характеристического излучения со средней энергией 28,4 кэВ.

418

Сигнальный экземпляр

Иод-125 наносился сорбционным путём из водного раствора иодида натрия на поверхность неорганического материала основы, модифицированной труднорастворимым соединением. Внешний вид источника− гибкие пластины с размером сторон 50х50 мм и толщиной около 1 мм. Насыщенная радионуклидом основа помещена в тонкие защитные пакеты из алюминиевой фольги и полиэтилена. С одной стороны между этими пакетами находится тонкий (~0,3 мм) свинцовый экран, служащий для снижения внешнего излучения с тыльной, нерабочей поверхности источника.

Электроны внутренней конверсии, оже-электроны и фотонное излучение с энергией 3,8 кэВ, сопровождающее распад иода-125, полностью поглощаются

вконструктивных материалах источника.

Впроцессе изготовления и эксплуатации радионуклидных источников необходимо определять характеристики, в том числе: активность радионуклида

висточнике (А), внешнее фотонное излучение (Ф), распределение мощности дозы фотонного излучения по глубине облучаемого материала и т.д.

Значение Ф можно оценить по потоку Fw , измерённому с помощью камеры применённого давления газов (КПДГ), наполняющих её измерительный объём. Газ в камере выполняет две функции: служит детектором ионизирующих частиц и, одновременно, - поглотителем излучения /2/. Измерения ионизационного тока I в этой камере проводится при фиксированном расстоянии (h) между двумя плоскопараллельными электродами, но при вариации давления

(p) газа. Для измерения полного энерговыделения нужно было создать такое давление газа, которое обеспечивало бы практически полное поглощение фотонов в измерительном объёме камеры. В качестве наполнителя камеры мы использовали криптон-36 или ксенон-54, имеющие большую плотность и достаточно высокий атомный номер, а, следовательно и большой коэффициент поглощения фотонов. При измерении с ксеноном величина р составляла 4 атм,

ас криптоном-14 атм при h=30 мм. Источник располагали на поверхности одного из электродов камеры, диаметр которых (200 мм) позволяет считать, что измерительная щель достаточно широка ( при определённых значениях p и h) для вылета фотонов за её пределы. Электроды были изготовлены из меди или кадмия, имеющих практически такой же атомный номер, как у криптона и ксенона соответственно. Таким образом обеспечивалась квазигомогенность сред над и под источником, и, следовательно, равенство выделяемых в них энергий фотонов. Значение тока измерялось с помощью электрометра типа ВК-2-16 и составляло по порядку величины 10-8 А. Между электродами было приложено напряжение V= 3 кВ, что обеспечило полное собирание ионов. Значение Ф рассчитывалось по формуле:

Ф= 6,25∙1015 I∙W/E

Здесь W- средняя энергия ионообразования, для ксенона и криптона равная соответственно 22 и 24,2 эВ/ пара ионов); значение E выражено в кэВ, а I в ампер.

Внешнее излучение было оценено также и спектрометрическим методом согласно /3/. В измерениях использовался коммерческий детектор с NaI размером (40х40) и анализатор типа LP 4050. Измеренное независимыми способа-

419