результаты при использовании небольших разовых (0,3-0,4 Гр) и суммарных (1,5-3,0Гр) доз.Вгруппах больных снаружныхисреднимгнойным отитамии вазомоторным ринитом – всего более 250 больных – излечение или значительное улучшение отмечено у 65-90% больных.

Полное выздоровление и значительное улучшение отмечено в 85% случаев

– около 70 больных – при лечении хронического рецидивирующего афтозного стоматита как самостоятельно с помощью бета-аппликаторов, так и в сочетании с другими методами лечения.

Отдаленные результаты бета-терапии прослежены у 60% больных в сроки от 1 года до 10 лет. Ни в одной группе больных не отмечено каких-либо осложнений, а также признаков изменений кожи и слизистых оболочек в местах облучения, которые можно было бы связать с воздействием бета-излучения применявшихся аппликаторов.

Наш клинический опыт свидетельствует о высокой эффективности аппликационной бета-терапии ряда неопухолевых заболеваний кожи и слизистых оболочек, особенно при своевременном начале лечения, позволяющей сокращать сроки излечения в 1,5-2 раза по сравнению с общепринятыми нелучевыми методами,что даетнам основание рекомендовать аппликационную бета-те- рапию в клиническую практику.

Необходимо также отметить, что клиническая эффективность аппликационной бета-терапии в значительной степени обусловлена и высоким качеством новыхконструкцийгибкихаппликаторов,чтостимулируетдальнейшеерасширение возможностей лучевой терапии неопухолевых заболеваний.

Опыт использования офтальмоаппликаторов рутений-106+родий-106

Л.Ф.Линник, Т.С. Семикова, Л.В. Тимофеев

[…..]

Лечение больных с внутриглазными новообразованиями продолжает оставаться актуальной проблемой. В плане развития органосохранных методов лечения большая роль отводится в настоящее время лучевой терапии опухолей.

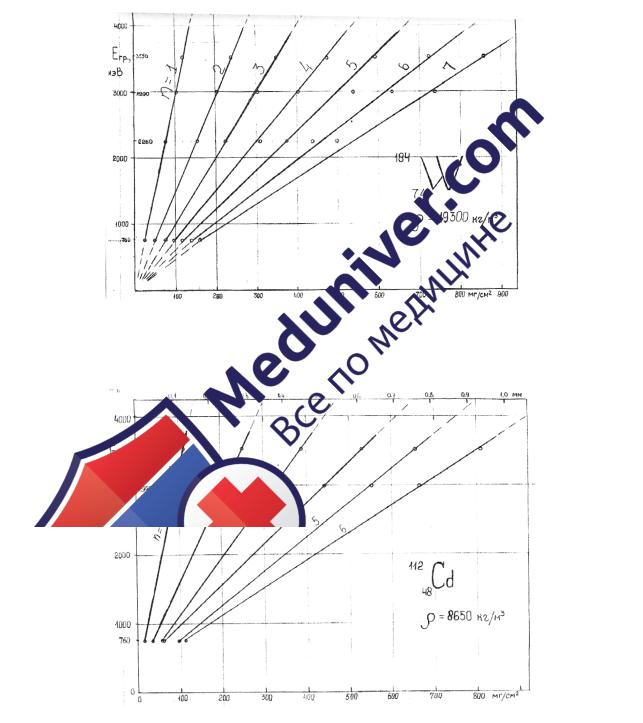

Длялеченияопухолейзаднегоотделаглазаспроминенциейдо8ммиспользовали в данной работе офтальмоаппликаторы с бета-излучающими радионуклидами 106Ru+106Rh типа «С» (производство ГДР).

В течение 1988 г. проведено лечение 10 больных с внутриглазными новообразованиями с проминенцией 4-8 мм и протяженностью 8-13 мм. Острота зрения у пациентов была в пределах 0,01 – 0,3.

Бета-аппликатор подшивался под общим наркозом на различные сроки в зависимости от проминенции новообразования и мощности дозы источника. Экспозиция составила 4-7 суток при мощности дозы 20-29 сГр/мин. Максимальная доза на вершину – 100 Гр, на основании опухоли – 170 Гр. В первые