4 курс / Лучевая диагностика / Физичеческие,_технич_и_некоторые_радиобиологические_и_мед_аспекты

.pdfПредставляет особый интерес, тот факт, что облученная плёнка (кривая 2) ведёт себя практически эдентично. Правда она имеет несколько меньше максимальное значение ε=850%, что свидетельствует по всей вероятности, о незначительномсшиваниимакромолекулполиэтилена,новсёжессохранениемэластических свойств близких к исходным. Это важно с точки зрения уточнения основных причин потерь механической прочности реальных аппликаторов.

Оказывается, именно обработка плёнок сульфопрепаратом приводит к резким изменениям их механических свойств. Так сульфированные плёнки (кривые 3,4) имеют более высокий предел вынужденной эластичности, чем первые два образца. Величина предела вынужденной эластичности тем выше, чем вышестепеньсульфирования.Значительноуменьшилосьεмакс.,до200%.Оба этих факта свидетельствуют о потере эластичности после сульфирования пленок, хотя это свойство и сохранится в некоторой степени.

Плёнка (5), имеющая наибольшую степень сульфирования, отличается от всех предыдущих. Её диаграмма растяжения не имеет предела вынужденной эластичности, т.е. фактически произошла её потеря. Кроме того, обладая очень малым значением макс. 40%, плёнка имеет высокое значение предела прочности, отличающееся от исходного в два раза. По характеру диаграммы плёнка обладаетхрупким разрывом,апрактическиэтовыражаетсявломкостиплёнки при деформации изгиба.

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. Облучениеполиэтиленовойплёнкинавоздухегамма-лучами кобальта-60вдозе 2,5∙105 Гр лишь частично влияет на её эластичность. Следует подчеркнуть, что облучение длилось всего шесть часов, поэтому не проявились окислительные процессы. При более длительном облучении в атмосферных условиях, могут произойти большие изменения свойств полиэтилена вследствие окислительной деструкции материала. Сульфирование же полиэтилена приводит к повышению его жёсткости и хрупкости. Кроме того последующее облучение сульфированного полиэтилена может также несколько повысить его жёсткость и хрупкость.

Полученные данные использованы для выработки рекомендаций по изысканию оптимальных режимов обработки материала для бета-источников. В результате плёнки выдерживали не менее 20 перегибов под углом 1800 без видимых изменений. Прочность на разрыв при насыщении их неактивными лентаном или церием составляла не менее 60 кг/см2.

Вплане модернизации МГИБИ проведена разработка модульных гибких источников на основе модифицированных стекло-тканей.

Впоисковой части работы в ИФХ АН СССР исследована сорбция прометия на четырёх типах сорбируемого материала /79/.

Для обеспечения максимального выхода бета-излучения прометия-147 целесообразно использовать в качестве радиационной основы стеклоткань относительно малой толщины. На этом этапе работы применена стеклоткань марки Э-0,1. После соответствующей обработки, в результате которой потери в весе составляли ~ 35%, толщина основы всего 7,2 мг/см2.

340

Сигнальный экземпляр

Первый экспериментальный источник изготовлены в ИФХ на стеклоткани модифицированной с диоксидом марганца (11,2 % по весу). Степень извлечения прометия-147 из раствора в этом случае достигла 90%. Модульный гибкий источник представлял собой квадрат с размером сторон 50 мм и толщиной 0,2 мм / /. Радиационная основа источника толщиной 12 мг/cм2 после насыщения радионуклидом помещалась в двойной пакет из териленовой плёнки (1,84 мг/ cм2 х 2), герметизированный затем клеем К-88.

О прочности фиксации прометия-147 в основе источника свидетельствует следующее. Экспериментальный источник выдерживался в воде в течение пяти месяцев и за это время в раствор перешло менее 0,5% сорбированного на него прометия.

Дозиметрические параметры МГИ с прометием-147 таковы:

W, рассчитываемое по результатом измерений МПД в 25 областях поверхности аппликатора детектором диметра=10 мм < 8%, значения.

Измерение с помощью установки ЭК-2м значения МПД бета-излучения- Д0=22,5 Гр/ч.(погрешность измерений МПД не превышала ±7%);

Д0, макс/Д0=1,15, σ=64 МБк/cм2.

Таким образом, отработанная совместно с ИФХ АН СССР методика изготовления ГМИ с прометием-147 позволила получать изделия с высоким значением МПД и приемлиемой равномерностью её распределения по источнику.

Глубинное распределение МПД от МГИ в тканеэквивалентном материале изучали с помощью установки ЭК-2. Схема измерения:териленовые фильтры различной толщины накладывались непосредственно на источник и образующаяся стопкаприводиласьвконтактсвходнымокномионизационнойкамеры. Результаты измерений представлены на рис. 2.2.2. При переходе от терилена к мягкой биологической ткани отношение тормозных способностей принималось равным 1,07. Как видно из кривой-50% изодоза находится на глубине всего 2,5 мг/см2 (25мкм) ткани, а 95% энергии бета-излучения поглощается слоем ткани, толщиной 15 мг/cм2 (150мкм).

Таким образом, показано, что основным фактором, определяющим прочность параметры активных матриц на основе сульфированного полиэтилена, является степень сульфирования, а не радиационные воздействия на полиэтилен, что в частности использовано при выработке оптимальных условий (режимов) приготовления матриц источников.

На основании физико-технических исследжований гибких источников с бе- та-излучающими радионуклидами малой энергии (147Р) показано, что для локального облучения тканей могут быть созданы ЗТРИИ с РФП:

=(5÷60) сГр/мин; W< 10%; ∆1/2=0,03 мм;

S= (10x20); (50x50); (50x100); (100x100) мм2, толщиной (0,06÷0,2) мм; ∆99=0,25 мм ткани.

Модульный гибкий источник с 147Pm позволил оперативно апроьбировать в

341

клиниках страны щалящую методику терапии с использованием бета-излуче- ния малой энергии.

Возможности модульных гибких источников с радионуклидом проме- тий-147 иллюстрируют и радиобиологические эксперименты, проведённые под руководством проф. Д.П. Осанова по исследованию воздействия ионизирующего излучения на кожу /103-105/. Гибкие источники с прометием-147 позволили локально облучать эпидермис кожи животных (поросят). Сопоставляя полученныерезультатысхарактеромглубинного распределенияпоглощённых доз, авторы сделали вывод о необходимости пересмотра точки зрения на локализацию в коже той структуры, которая ответственна за развитие лучевых поражений.

Вдругихрадиобиологическихэкспериментах,сиспользованиемгибкихаппликаторов с 147Pm, В.А. Раковой и Д.П. Осанову удалось исследовать методический индекс бальных клеток эпидермиса / /.

4.2.3. На основе МГИРm впервые в стране совместно с клиницистами созданы базовые модели офтальмоаппликаторов с 147Pm и гибкие дерматологические аппликаторы.

Проведённые исследования позволили разработать методических рекомендаций (физический раздел), ИЗДАННЫХ МИНЗдравом СССР, по применению в клинике источниковс147Pm.ПриказыминистраздравоохраненияСССРразрешают применение на практике разработанных клиницистами методик лучевой терапии.

Бета-излучение с Егр=200 кэВ эффективно поглощается толщинами ТЭМ равным῀(0,1÷0,3) мм. Естественно для локального воздействия на более глубоко лежащие структуры органа или ткани требуется исследовать возможности бета-излучателей и с большей, нежели у 147Pm, энергий- Егр< 1 МэВ.

Примеры конкретного использования устройства.

1.Больной Р. оперирован в МНТК “МГ” с диагнозом миопия средней степени. После операции кератомии в течении двух месяцев больного беспокоил роговичный синдром, слезоточение, светобоязнь. Р. прошёл курс общепринятой местной противоспалительной терапии без положительной динамики, после чегоемубыланазначенабета-терапия.Разоваядозасоставила30сГр,суммарная доза за три сеанса90сГр. После первого и второго сеансов больного перестали беспокоить слезоточение и светобоязнь в течении нескольких часов, а после третьего-эти явления исчезли полностью и в дальнейшем не возобновлялись.

2.БольнойП.оперированпоповодуосложнённойкатарактыналевыйглаз.

Впослеоперационном периоде в передней камере глаза появился желеобразный экссудат.Втечении10днейбольнойполучалобщепринятую противоспалительную терапию, однако, без видимой положительной динамики. На одиннадцатые сутки была подключена бета-терапия с помощью аппликатора с радионуклидом

342

Сигнальный экземпляр

99Tc. Через 5 сеансов экссудат полностью рассовался, зрительные функции увеличились с 0,2 до 0,6 без коррекции. Глаз стал спокоен и больной был выписан.

Рис. 127. Простая язва роговицы правого глаза: а- больной С. До лечения 147Pm; б- тот же больной после лечения.

Рис. 128. Эписклерит правого глаза:

а - больной А. до лечения 147Pm; б- тот же больной после лечения

343

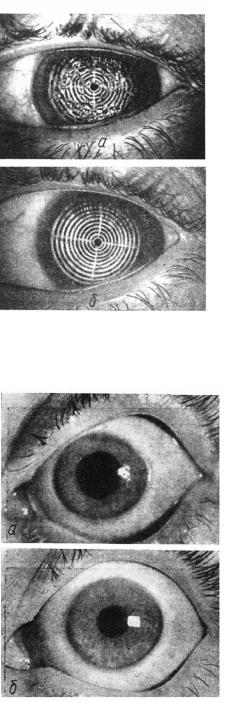

Рис. 129. Аденовирусный кератоконъюктивит левого глаза (кератограмма): а- больной З. до лечения 147Pm;

б- тот же больной после лечения

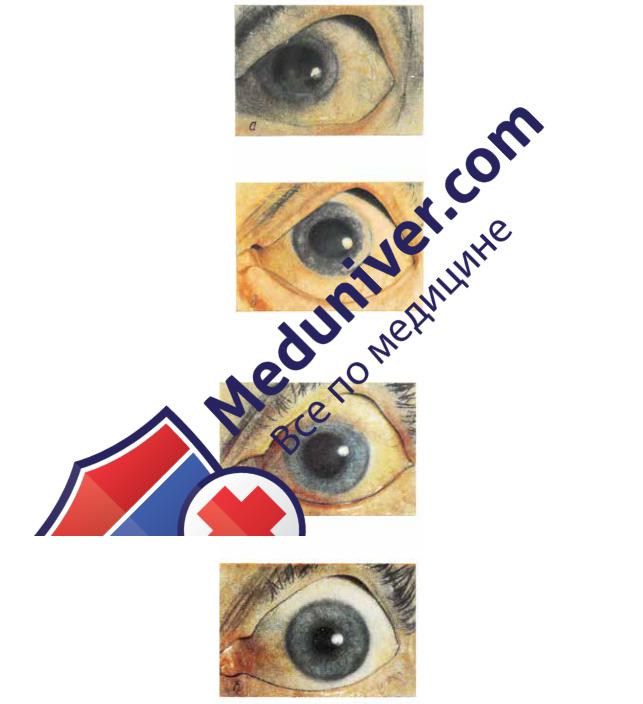

Рис. 130. Древовидный кератит левого глаза: а- больная Л. До лечения 147Pm; б- та же больная после лечения.

344

Сигнальный экземпляр

Рис. 131. Метагерпетический кератит левого глаза: а- больной К. до лечения 147Pm; б- тот же больной после лечения.

Рис. 132. Краевой кератит левого глаза: а- больная Л. до лечения 147Pm; б- та же больная после лечения.

345

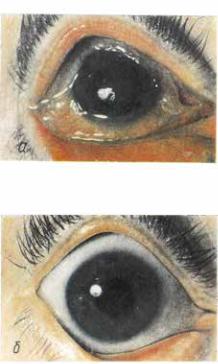

Рис. 133. Травматический кератит правого глаза: а- больной Б. до лечения 147Pm; б- тот же больной после лечения.

Критерием для окончания β−лучевой терапии служило выздоровление либо значительное улучшение. Лишь при лечении 204Tl и 147Pm пришлось прекращать облучение в единичных случаях, осложнившихся вовлечением в процесс радужной оболочки. Однако эффективность облучения P32, Tl204 у больных аденовирусным кератоконъюнктивитом далеко не одинакова и поэтому приводится таковая в зависимости от каждого излучателя в отдельности, что нашло отражение в таблице.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ β−РАДИАЦИЕЙ (32P, 204Tl, 147Pm) 165 БОЛЬНЫХ (191 ГЛАЗ) С АДЕНОВИРУСНЫМ КОНЪЮНКТИВИТОМ

Вид излуча- |

Количество |

Выздоровление |

Улучше- |

Без эф- |

Рецидив |

||

теля |

|

|

|

|

ние |

фекта |

|

больных |

глаз |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

P32 |

53 |

|

57 |

56; 98,2% |

1; 1,8% |

− |

3; 5,3% |

Tl204 |

65 |

|

76 |

48; 63,1% |

22; 29% |

6; 7,9% |

3; 2,3% |

Pm147 |

47 |

|

58 |

37; 63,8% |

18; 31% |

3; 5,2% |

3; 5,2% |

Всего |

165 |

|

191 |

141; 73,8 % |

41; 21,5 |

9; 4,7% |

8; 4,2% |

|

|

|

|

|

% |

|

|

346

Сигнальный экземпляр

Рис. 134.

Биохимические показатели сред глаза при воздействии бета-излучения на роговицу глаза

При использовании в народном хозяйстве, медицине энергии атома не исключён непосредственный контакт человека с ионизирующим излучением. Бе- та-излучающие нуклиды могут попасть непосредственно на роговицу глаза; в другой ситуации тоже самое бета-излучение может использоваться в терапевтических целях. Степень воздействия излучения на различные поверхностные структуры глаза зависит и от энергии бета-излучения и от способа излучения. Если учесть, что средняя толщина роговицы ~0,5мм, то полностью в таком слое ткани поглотятся электроны с энергией ~200 кэВ.

Среди бета-излучателей граничную энергию бета-спектра 225 кэВ имеет радионуклид 147 Рm. В своё время один из авторов статьи участвовал в изготовлении и аттестации первых отечественных офтальмоаппликаторов с радионуклидами 147Рm и 204Тl. Кстати, средняя энергия бета-частиц 204Тl равна 238 кэВ. Об эффективности бета¬терапии с помощью этих аппликаторов сообщалось в работах С.Г.Свириденко (1968 г.)...ПРАВКА

С.Г.Свириденко применяла разовые дозы на эпителий роговицы глаза (15/50)сГр. Сумарные дозы составили (150/900) сГр. В настоящее время разрабатывается бетатерапевтический аппарат с набором источников различной энергии. Возможность локального облучения роговицы и (или) её структур предусматривается использованием излучения радионуклида 147Рm (В.В. Бочкарёв, Л.В. Тимофеев и др. 1981 г).

Так об изменении проницаемости гемато-офтальмологического барьера можно судить на основе изменения количества белка в передней камере глаза.

347

Так нарушение гемато-офтальмологического барьера можно регистрировать на

основании изменения количества белка в передней камере и т. д.(Bengson

Е. 1977 г).

Крайне ограниченное число публикаций и необходимость в расширении сведенийповоздействиюбета-излучениймалойэнергиинаорганзренияпобу- дили провести соответствующую экспериментальную работу.

Материалы и методы В эксперименте были использованы взрослые кролики породы «шиншил-

ла» массой (1,5+2) кг каждый. Облучение глаза кроликов производили с помощью упоминающегося выше аппарата, в котором среди других использован источник типа БИП-10 с радионуклидом 147Рm.Поток электронов от этого источника направлялся на объект облучения посредством стального коллиматора цилиндрической формы с внутренним диаметром 17,5 мм. Дозное поле от облучателя было предварительно экспериментально исследовано на тканеэквивалентном фантоме глаза с помощью экстраполяционной камеры с диаметром собирающего электрода равны 3,6 мм. На рис. и таблице приведено распределение дозы по глубине облучаемой ткани. За 100 % принято значение мощности дозы в ткани непосредственно на выходе из каллиматора, равное 18,7 сГр/мин. Погрешность измерений Ро не превышала +- 10%.

Глубинное распределение дозы в тканях глаза

Глубина |

0 |

0,025 |

0,05 |

0,10 |

0,15 |

слоя ткани, |

|

|

|

|

|

мм |

|

|

|

|

|

Относи- |

100 |

73 |

53 |

23 |

9 |

тельная |

|

|

|

|

|

величина |

|

|

|

|

|

P(d)xl00% |

|

|

|

|

|

P0 |

|

|

|

|

|

Источникомизлученияслужитаппаратскалиматором,внутреннийдиаметр которого равняется 18 мм (17,5) . Дозное поле в мягкой биологической ткани было измерено с помощью экстраполяционной ионизационной камеры с диаметром собирающего спектрода 3,6 мм.

На выходе из каллиматора, мощность дозы равнялась 18,7 рад/мин. В установке использован промышленный источник с радионуклидом 147Рm типа БИП-10.

Роговица кролика представляет собой сферический сегмент шириной (12+16) мм и высотой 14 мм. Толщина роговицы до 0,8 мм. Масса хрусталика взрослых кроликов (580-590) мг.

Облучение проводили с интервалом в один день. Первые 10 облучений с разовой дозой 25 сГр и последующие 5- дозой 50 сГр. Таким образом, суммарная доза на поверхности облучаемого глаза составляет 500 сГр. Обследование глаза животных проводили непосредственно после окончания всего цикла облучения, через один и три месяца. Влагу из передней камеры глаза отсасывали шприцом сразу же после забоя кроликов. Общее содержания белка в

348

Сигнальный экземпляр

камерной влаге определяли биуретовым методом. Количественное содержание белковых фракций и изучение их электрохимических свойств проводили методом диск-электрофореза в полиакриламидном геле в трис-глицировом буфере (Рh=7,4);сила тока 10 мА. Время проведения электрофореза = 1 час. Разделение проводили в сплошном блоке, окрашивание - амидошварц - 10 В. Блок обрабатывали с помощью денситометр. Чувствительность метода позволила определитьсоотношение белковых фракций в камерной влаге,исходяиз общего количества белка и количества влаги, вносимой в гель.

Содержание глюкозы определяли методом иодо-метрического титрования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Некоторые результаты эксперимента представлены в таблице 2. Как видно из таблицы содержание общего белка во влаге необлучённых правых глаз и во влаге левых парных облучённых глаз возрастает почти в 2 раза после курса облучения по сравнению с количеством белка камерной влаги глаз контрольной группы животных. Это возрастание произошло, вероятно, за счёт глобулиновой фракции.

Анализируя денситометрические кривые (рис.2) замечаем присутствие (на старте) белка, не обладающего электрохимическими свойствами (очевидно денатурированный белок).

Анализ тканей глаза через 30 дней после облучения, показывает, что к этому времени содержания белка заметно уменьшилось - резко уменьшилось количество глобулинов, но на (старте) всё ещё присутствует динатурированный белок, хотя и в значительной меньшей степени. ( Рис. 3 табл. 3)

Исследуемые параметры нормализуются в промежутке 30+90 дней со времени облучения (Рис. 4 табл.2).

На рис. 2-4 представлены электрофореграммы белков камерной влаги (жидкости) облучённых и необлучённых парных глаз в различные сроки исследований. На рис. 3 , 4 так же приведены данные по содержанию белка в сыворотке крови.

Каквидноизрисунковбелкикамернойвлагиобладаютоднойитойжеэлектрохимической подвижностью, что и белки сыворотки. Очевидно, увеличение глобулиноввкамернойвлагевозрастаетзасчёттранссудацииизплазмыкрови, т.е. увеличивается проницаемость гематоофтальмического барьера за счёт увеличения проницаемости сосудистой стенки.

Определенный интерес представляет контроль за изменениями в тканях глаза сразу после облучения однократной дозы, равной 500 рад. (время экспозиции 25 мин), т.е. дозой, полученной в предыдущем эксперименте в течение приблизительно 1,5 месяцев. В этом эксперименте мы проследили за содержанием глюкозы в камерной влаге и хрусталике облучённого, необлучённого парного и контрольного (здорового) глаза кролика. Концентрацию глюкозы определяли йодометрическим титрованием. Результаты эксперимента указаны

втабл. 3. Как видно из таблицы, содержание глюкозы в камерной влаге глаз практически одинаковы. В то же время концентрация глюкозы в кристаллике облучённого глаза вдвое выше концентрации её в необлучённом глазу, которая

всвою очередь равна концентрации в контрольном глазу. Очевидно, что разо-

349