4 курс / Лучевая диагностика / РЕНТГЕНОВСКОЕ_ИЗОБРАЖЕНИЕ_И_ЕГО_СВОЙСТВА_ФОРМИРОВАНИЕ_РЕНТГЕНОВСКОГО

.pdf

458 |

УКЛАДКИ |

ми. Следует подчеркнуть, что раздельное изображение перечисленные зо ны имеют только на снимках в прямой проекции (передней и задней). На снимках же в боковых и косых проекциях изображение их суммируется. Значительная часть легкого на снимке в прямой проекции скрыта за тенью сердца и верхнего средостения, а также диафрагмы и поддиафрагмальных органов.

По обе стороны от тени средостения, между передними концами 11 и IV ребер, находятся корни легких, анатомическим субстратом которых явля ются крупные ветви легочной артерии, венозные стволы, главные бронхи, лимфатические узлы и расположенная между ними соединительная ткань. В корнях принято выделять три отдела. Верхняя, более широкая часть, на зывается головкой; средняя, расположенная между передними концами 111 и IV ребер,— телом и оставшаяся часть — хвостом корня. Корень левого легкого расположен на 1—1,5 см выше правого, большая его часть закры та сердцем. В норме корень характеризуется структурностью, возмож ностью получать на снимках дифференцированное изображение отдельных его элементов. Справа между тенью корня и сердцем проходит светлая полоска, обусловленная промежуточным бронхом, переходящим в нижне долевой. Потеря структурности тени корня, изменение его величины или положения говорят о развитии патологического процесса.

В области легочных полей на снимках определяется своеобразный те невой рисунок, состоящий из линейных полосок, кружков и овалов. В норме он образован главным образом тенями артерий и вен, проходящих под раз ными углами по отношению к плоскости пучка рентгеновского излучения. Для нормального легочного рисунка характерны правильность ветвления, четкость контуров и постепенное уменьшение от центра к периферии калибт ра сосудов.

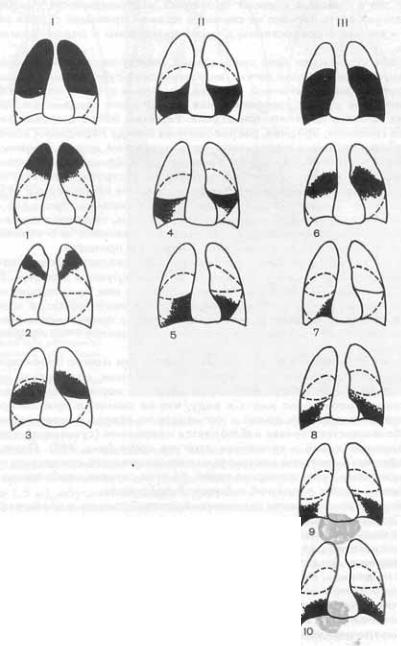

При анализе снимка легких в прямой проекции можно ориентировочно, руководствуясь данными топографической анатомии, определить местопо ложение долей и сегментов легких (границы их в норме на снимках не вид ны). Однако необходимо иметь в виду, что на снимке в прямой проекции изображение отдельных долей и сегментов не всегда бывает изолирован ным. В большинстве случаев наблюдается наложение (суммация) изображе ния различных долей v\ сегментов друг на друга (рис. 498). Поэтому для топографоанатомической локализации патологического процесса, а нередко и для выявления патологических теней, во всех случаях необходимо выпол нять снимки легких в прямой и боковой проекциях.

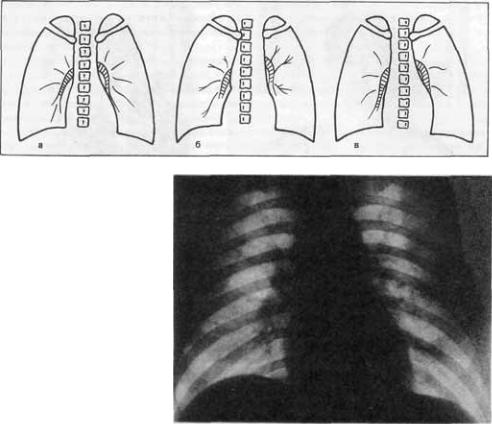

• Критерии правильности технических условий съемки и правильности ук ладки. Основным критерием правильности технических параметров съемки является хорошая видимость легочного рисунка. На рентгенограммах долж ны быть отчетливо различимы контуры нижних шейных и 4—5 верхних груд ных позвонков. Недопустимо «срезать» какие либо отделы легких. Тени лопаток не должны наслаиваться на легочные поля. Проверку правильности установки больного (симметричность укладки) обычно осуществляют путем измерения расстояния между медиальными концами ключиц и остистым отростком позвонка, расположенного на одном с ними уровне. При правиль ной симметричной установке больного это расстояние с обеих сторон одина ково. Если же больной более плотно прижимался к кассете правой или ле вой стороной, то расстояние от конца приближенной к пленке ключицы до остистого отростка окажется меньше, чем от конца отдаленной ключицы. Эта закономерность отражена на рис. 499, где приведено изображение органов грудной полости при правильной (симметричной) установке больного (а)

ГРУДЬ |

459 |

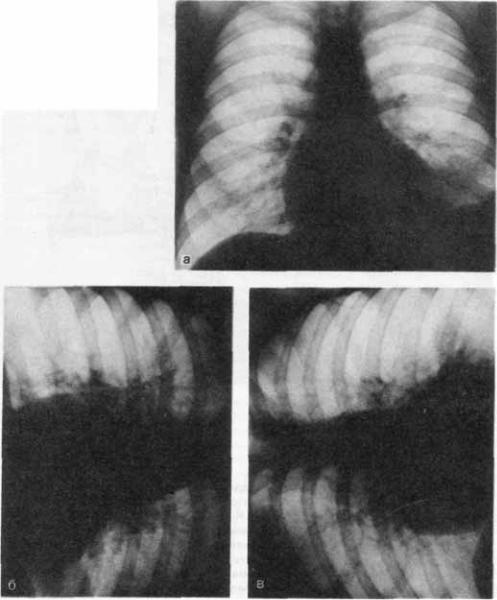

Рис. 499. Схематическое изображение органов груд ной полости на прямых пе редних снимках, выполнен ных при правильной симмет

ричной установке больного (а), небольшом повороте правым (б) и левым (в) боком вперед.

Рис. 500. Снимок легких в прямой передней проекции, выполненный при неправиль ном положении рук боль ного.

Тени лопаток проецируются на легочные поля.

и при небольших поворотах: правым (б) и левым (в) боком вперед (по

Л.С. Розенштрауху).

•Наиболее частые ошибки при выполнении снимка — чрезмерная вы держка, обусловливающая динамическую нерезкость (прежде всего, кон туров корней и легочного рисунка); недостаточное фокусное расстояние (меньше 1,5 м), обусловливающее нерезкость структур, значительно отда ленных от рентгенографической пленки; несимметричная установка больно го, создающая проекционные искажения; неправильное положение рук (пле чи приподняты, локти недостаточно направлены вперед), не обеспечиваю щее выведение лопаток за пределы легочных полей (рис. 500); включение высокого напряжения до полного прекращения больным дыхательных дви жений.

СНИМОК ЛЕГКИХ

ВПРЯМОЙ ЗАДНЕЙ ПРОЕКЦИИ

•Назначение снимка. К съемке в прямой задней проекции прибегают главным образом с целью получения более резкого изображения патоло гических теней при поражении задних отделов легочной ткани. В этой проек ции нередко делают снимки больным, находящимся в тяжелом состоянии.

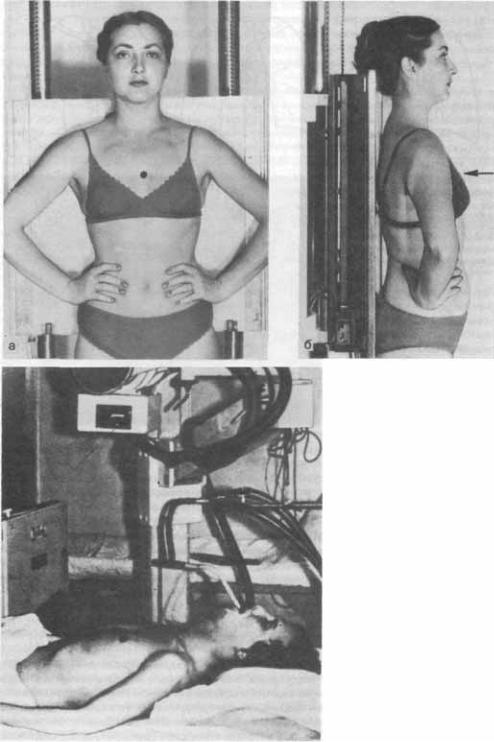

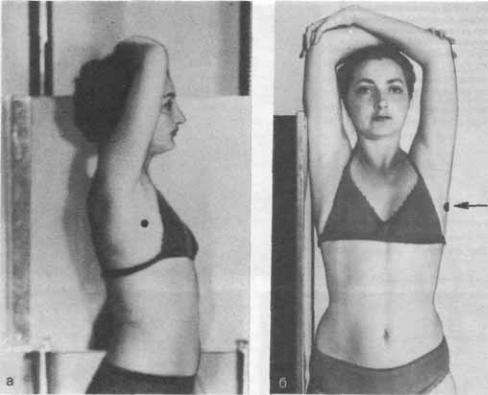

•Укладка для выполнения снимка. В зависимости от общего состояния обследуемого снимок выполняют в положении стоя (рис. 501, а, б), сидя или

462 |

УКЛАДКИ |

гается соответственно спереди или сзади больного. Руки подняты и заложе ны за голову. Съемка осуществляется горизонтальным пучком рентгенов ского излучения.

• Информативность, оценка качества снимка и наиболее частые ошибки при его выполнении в основном такие же, как и при обычной рентгеногра фии в прямой проекции. Иногда при латерографии может быть «срезано» изображение прилежащих к снимочному столу мягких тканей, ребер и пери ферических отделов легочного поля. С целью исключить такую возмож ность больного как бы несколько приподнимают над столом. Для этого под кладывают поролоновый матрац толщиной 10 см (6. П. Паламарчук).

СНИМОК ЛЕГКИХ В ПОЛОЖЕНИИ ЛАТЕРОПОЗИЦИИ

СИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ГРАВИТАЦИОННОЙ ПРОБЫ»

•Назначение снимков — изучение влияния силы тяжести на интенсив ность и характер патологических теней в легком с целью дифференциаль ной диагностики воспалительных и опухолевых поражений, а также для исключения остаточных явлений острой пневмонии.

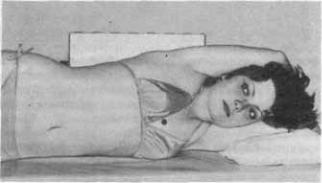

•Укладка больного для выполнения снимков. После обычной рентгено графии в прямой проекции последовательно выполняют две латерограммы горизонтальным пучком рентгеновского излучения в положении больного на больном и здоровом боку.

•Информативность снимков. Установлено, что вследствие изменчивости кровенаполнения сосудов при различных пространственных положениях те ла величина, а также интенсивность патологических теней при различных заболеваниях меняются не одинаково [Байрак В. Г., 1982; Тихонов К. Б., 1981, и др.]. Так, при воспалительной инфильтрации интенсивность патоло гических теней значительно выше при латерографии на больном боку (рис. 504, а, б, в). Тень же опухоли в отличие от воспалительной инфильтрации при съемке на здоровом и больном боку практически не меняется.

СНИМОК ЛЕГКИХ В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ

• Назначение снимка — такое же, как и снимка легких в прямой проек ции. На снимке в боковой проекции удается получить изолированное изоб ражение передних, центральных и задних отделов легких, что позволяет во многих случаях более уверенно выявлять расположенные здесь патологи ческие изменения, а также осуществлять их топографоанатомическую ло кализацию.

• Укладка больного для выполнения снимка. В зависимости от клиники заболевания и данных, полученных при рентгенографии в прямой проекции, прибегают к съемке в левой, правой или последовательно в левой и правой боковых проекциях. При этом больного устанавливают так, чтобы он при жимался к кассете исследуемым боком. Руки подняты кверху и скрещены на голове (ближе к темени). Приведение грудины обследуемого в краеобра зующее положение достигается небольшим (8—14°) поворотом больного в сторону трубки. Кассету размером 30X40 см устанавливают вертикаль но или горизонтально в соответствии с индивидуальными особенностями грудной клетки. Верхний край кассеты — на уровне VI шейного позвонка. Центральный пучок излучения направляют на переднюю подмышечную линию, на ширину кисти ниже подмышечной ямки (рис. 505, а, б),

464 |

УКЛАДКИ |

Рис, 505. Укладка для рентге

нографии легких в боковой

проекции.

а — вид со стороны трубки; б — вид сбоку.

В практической работе иногда возникает необходимость отличить ле вую боковую рентгенограмму легких от правой. Проще всего это сделать путем оценки положения диафрагмы. Как видно из рис. 507, в связи с проек ционными особенностями формирования рентгеновского изображения ор ганов грудной полости в боковой проекции удаленная от кассеты половина купола диафрагмы всегда располагается ниже другой половины, прилегаю щей к пленке. Иными словами, на снимках, сделанных в правой боковой проекции, выше находится правая половина, а на снимках, выполненных в левой боковой проекции — левая половина диафрагмы. Как известно, под правой половиной купола диафрагмы находится печень, а под левой — га зовый пузырь желудка и толстая кишка {нередко содержащая газ). Очевид но, что на левой боковой рентгенограмме газовый пузырь желудка будет располагаться под вышележащей половиной диафрагмы, а на правой — под нижележащей. Это позволяет без труда уточнить проекцию, в которой сде лан снимок.

Периферические отделы бокового снимка легких заняты изображением мягких тканей. При этом задняя поверхность прилежащей к пленке полови ны грудной клетки располагается медиальнее задней поверхности противо

ГРУДЬ |

465 |

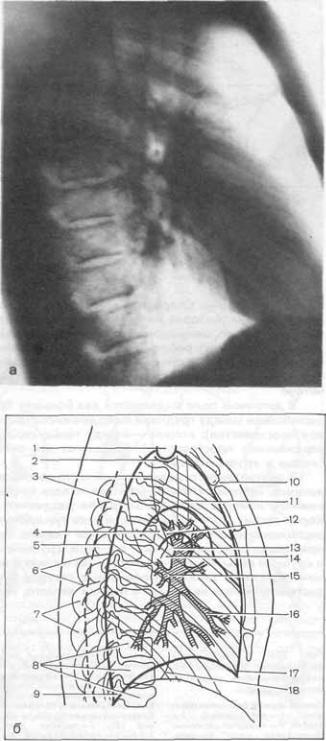

Рис. 506. Рентгенограмма (а) и схема с рентгенограммы (6) легких в правой боковой проекции.

1— головка плечевой кости; 2— суставная впадина лопатки; 3— край лопатки; 4— начало нисходящей аорты; 5— задняя поверхность правого легкого; 6— задняя поверхность левого легкого; 7— тела ребер левой стороны; 8— тела позвонков; 9— задний отдел реберно ди афрагмального синуса; 10— грудиноключичныи сустав; 11 —

трахея; |

12— бифуркация тра |

|

хеи; |

1 3— правый |

главный |

бронх; |

\А— левый |

главный |

бронх; |

1 5'—• сосуды корня лег |

|

кого; 16—средняя долевая ар терия; 17—передний отдел ре берно диафрагмального сину са; 18—нижняя полая вена.

466

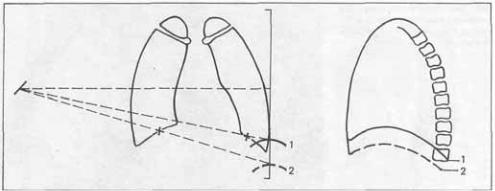

Рис. 507. Схема формирова ния рентгеновского изобра жения органов грудной по лости в левой боковой проек ции.

Левая половина диафрагмы (1) располагается выше правой (2).

положной стороны. Спереди, непосредственно под мягкими тканями, нахо дится грудина, которая на снимке видна в профиль на всем протяжении (от рукоятки до мечевидного отростка); от позвоночника к грудине косо вперед и вниз идут ребра. При этом ребра прилежащей к пленке стороны имеют более резкие очертания и меньшие размеры. Изображение же ре бер противоположной стороны проекционно увеличено, контуры их не четкие.

Влегочном поле выделяются два больших прозрачных отдела. Первый расположен между грудиной и сердечно сосудистой тенью (ретростерналь ное пространство); второй — между тенью сердца и позвоночника (ретро кардиальное пространство). Разделяют эти светлые участки легких тень сердца и крупных сосудов.

Вцентральном отделе верхней части легочного поля, кпереди от позво ночника, находится трахея (светлая полоса шириной 2—2,5 см). На уровне нижнего контура дуги аорты трахея разделяется на два главных бронха. Корни легких дают на боковом снимке суммарную тень шириной 2,5—3 см, расположенную в центральной части снимка. В образовании ее в норме

принимают участие главным образом крупные стволы легочной артерии и крупные вены. Легочный рисунок так же, как и на прямом снимке, в основ ном образован тенями кровеносных сосудов. Лучше отображаются сосу дистые пучки прилежащего к пленке легкого, которые направляются в его

Рис. |

508. |

Схематическое |

ральный, |

5— медиальный |

сег |

передний, |

4—верхний |

язычко |

|||||

изображение |

проекции |

до9 |

менты; I I I — нижняя |

доля: 6— |

вый, |

5— нижний |

язычковый |

||||||

лей и |

сегментов |

легких |

на |

верхушечный, 7— медиальный |

сегменты; 11— нижняя доля: 6— |

||||||||

боковом снимке. |

|

|

(сердечный) баэальный, 8—пе |

верхушечный (верхний), 7— ме |

|||||||||

|

|

редний |

базальный, |

9— лате |

диальный |

(сердечный) |

базаль |

||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

Правое |

легкое |

(а). |

I— верхняя |

ральный базальный, ( 0 — задний |

ный, |

8— передний |

базальный, |

||||||

доля; |

1—верхушечный, |

2— |

базальный сегменты. Левое лег |

9— латеральный |

базальный, |

||||||||

задний, 3— передний сегменты; |

кое (б). |

I— верхняя |

доля: |

10—задний базальный |

сегмен |

||||||||

II—средняя |

доля: |

4—лате |

1 + 2 — верхушечно задний, 3— |

ты. |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||