4 курс / Лучевая диагностика / Рентгеноанатомия_скелета_Лагунова_И_Г_

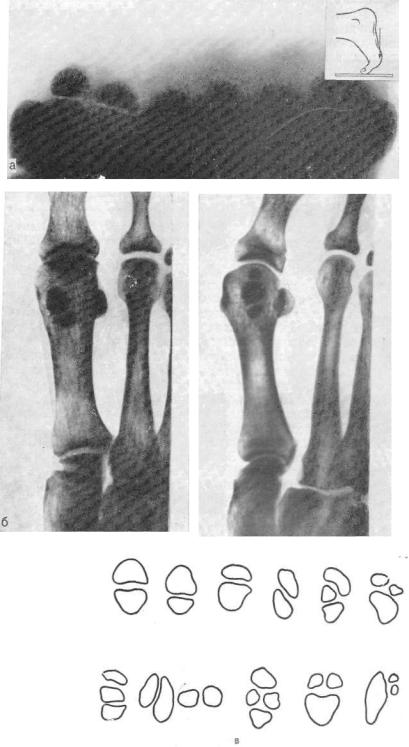

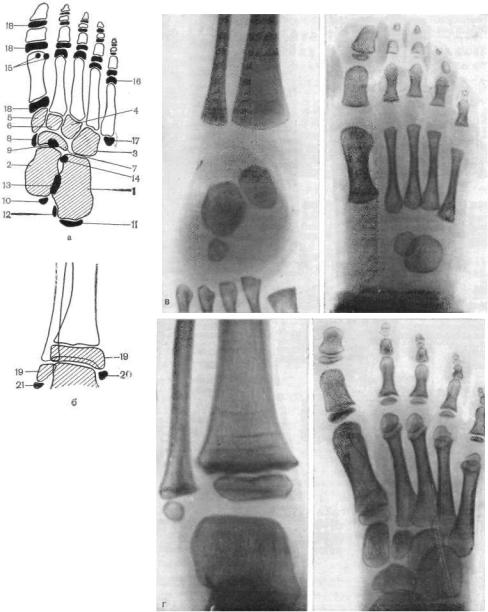

.pdfИзображение внутренней (тибиальной) сесамовидной кости накла дывается на головку I плюсневой кости полностью, а наружной (фибулярной) — лишь частично или может контурироваться изолированно. Для более детального изучения их делают прицельный аксиальный сни мок сесамовидных костей при резком тыльном сгибании пальцев. На таком снимке получается изображение обеих костей как бы во фрон тальном сечении (рис. 193, а). Форма и размеры сесамовидных костей варьируют в значительных пределах. Встречаются двойные, тройные и множественные кости с различным соотношением составляющих их час тей. Сесамовидные косточки (одна или две) могут располагаться также около головок II и V плюсневых костей (реже у других плюсневых).

В норме плюсневые кости на прямых снимках располагаются почти параллельно и межкостные промежутки имеют прямоугольную форму. Головки плюсневых костей, особенно II, III и IV, располагаются почти вплотную друг к другу. Это свидетельствует о нормальном состоянии поперечного свода стопы. При поперечном плоскостопии плюсневые ко сти веерообразно расходятся, расстояние между головками значительно увеличивается, а межкостные промежутки приобретают клиновидную форму («растопыренная» стопа). Такая деформация часто сочетается с наличием halux valgus.

Кроме вариантов сводов и в значительной мере связанных с этим искривлений I пальца с образованием halux valgus, в стопе встречают ся и другие варианты: изолированное укорочение одной или двух плюс невых костей (реже фаланг), которое может быть как односторонним, так и двусторонним, но не симметричным, а также слияние отдельных костей предплюсны (пяточной с кубовидной, таранной с ладьевидной, редко таранной с пяточной). Очень часто встречается слияние средних и ногтевых фаланг IV и особенно V пальцев.

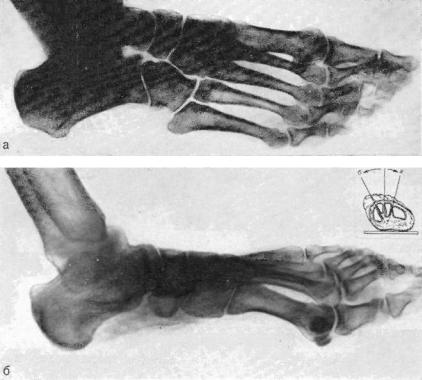

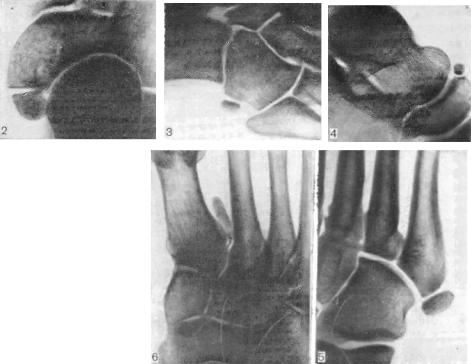

К о с ы е с н и м к и с т о п ы. Поскольку в силу сводчатого строения стопы на прямом снимке изображения некоторых костей накладываются друг на друга и плохо дифференцируются, прямой подошвенный сни мок дополняют двумя косыми, при которых центральный луч направля ют по ходу суставных щелей. Это достигается приподниманием наруж ного края стопы или наклоном центрального луча кнаружи (наружный косой снимок) и приподниманием внутреннего края стопы или наклоном центрального луча кнутри (внутренний косой снимок).

Косой н а р у ж н ы й снимок стопы (рис. 194, а) позволяет изучить многие анатомические детали наружного отдела стопы, не дифференци рующиеся на прямом подошвенном снимке. Хорошо выявляются вари анты кубовидной кости (рис. 195) и все образованные ею суставы. Су ставная щель между кубовидной и основаниями IV и V плюсневых костей (наружная часть сустава Лисфранка) прослеживается на всем протяжении в виде имеющей равномерную ширину, несколько дугооб разно изогнутой полосы просветления с четкими контурами субхонд-

ральных пластинок. Прямым |

ее |

продолжением |

является суставная |

щель между основаниями III плюсневой и наружной клиновидной кос |

|||

тей. Отчетливо видны щели |

и |

между боковыми |

поверхностями II — |

V плюсневых костей, а также между кубовидной и наружной клиновид ной, между наружной и промежуточной клиновидными костями, где рас полагается клинокубовидная связка — «ключ» сустава Лисфранка. Хо рошо прослеживается в виде почти прямолинейной полосы просветления щель пяточно-кубовидного сустава (наружная часть сустава Шопара). Суставные щели таранно-ладьевидного и ладьевидно-клиновидного су-

353

Рис. 193. Снимки сесамовидных костей.

а — аксиальный; б — по дошвенный; в — вариан ты их формы.

Рис. 194. Косые снимки стопы.

а — наружный; б — внутренний.

ставов прослеживаются, но представляются несколько укороченными и перекрыты изображениями сочленяющихся костей.

Бугристость ладьевидной кости проекционно накладывается на го ловку таранной кости. Между обращенными друг к другу контурами ладьевидной, кубовидной, пяточной и таранной костей располагается не правильно продолговатое «свободное» пространство. Его задний отрезок соответствует той части таранно-пяточно-ладьевидного сустава, которая находится между таранной и пяточной костями, а передний представля ет собой место расположения бифуркационной связки — ключа сустава Шопара. По наружному краю стопы резко выступает бугристость V плюсневой кости в виде массивного отростка, вытянутого назад. Его форма и размеры вариабельны. Около его верхушки и у наружного края кубовидной кости могут располагаться добавочные кости — os vesaliani и os sesamus peroneum (см. рис. 199). Основания III—V плюсне вых костей представлены раздельно, а I и II, так же как внутренней и промежуточной клиновидных проекционно суммируются.

Таким образом, косой наружный снимок стопы дает возможность

детально |

изучить наружные отделы |

суставов (Лисфранка и Шопара). |

|

Их внутренние отделы выявляются |

более отчетливо «а |

косом внут |

|

р е н н е м |

снимке (рис. 194, б), на котором внутренняя клиновидная |

||

кость, I |

плюсневая и фаланги I пальца изображаются |

изолированно. |

|

|

|

|

355 |

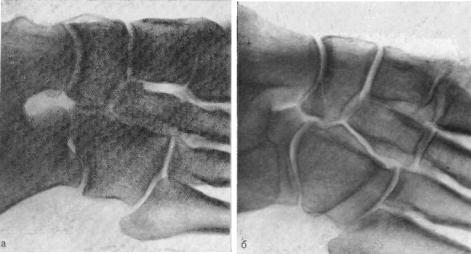

Рис. 195. Варианты кубовидной кости (а, б).

Отчетливо прослеживаются суставные щели между внутренней клино видной, ладьевидной и основанием I плюсневой кости, а также внутрен ний отрезок щели между ладьевидной и таранной. Хорошо контурируются сесамовидные кости I пальца и щели его плюснефалангового и межфалангового суставов.

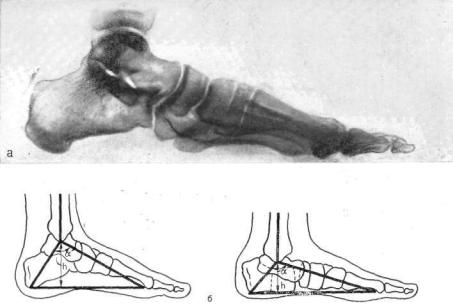

Б о к о в о й с н и м о к с т о п ы делают в положении исследуемого лежа на боку.. На боковом (наружном) снимке представлены все отде лы стопы, но лишь задний отдел (таранная, пяточная и в меньшей сте пени ладьевидная и кубовидная кости и их суставы) дает изолирован ное изображение. Остальные кости среднего и переднего отделов стопы проекционно накладываются друг на друга, и удается дифференциро вать лишь некоторые из их контуров (рис. 196, а). Так, прослеживается контур нижней поверхности V плюсневой кости, ее бугристость и в меньшей степени ее головка. Прослеживаются суставные поверхности оснований плюсневых костей, лучше всего II плюсневой. Довольно чет ко контурируются головка I плюсневой кости и сесамовидные кости у ее подошвенной поверхности.

Боковой снимок используется главным образом для изучения свода стопы. В этом случае он делается в состоянии максимальной статиче ской нагрузки на стопу, т. е. в положении исследуемого стоя. Продоль ный свод стопы (см. рис. 187, а) определяется двумя ориентирами — высотой (h) и углом (а). Их определяют на боковом снимке путем построения вспомогательного треугольника (рис. 196, б). Из точки в середине таранной кости проводят две прямые линии к точкам опоры стопы на подошвенной поверхности пяточного бугра и сесамовидной кости у головки I плюсневой кости. Угол а, образованный этими линия ми, составляет 90—100°. Если точки опоры стопы соединить горизон тальной линией и из вершины угла опустить на нее перпендикуляр, то его длину принимают за высоту свода стопы h, которая равняется 50— 60 мм. Исходной точкой построения треугольника может быть нижний полюс таранно-ладьевидного или клиноладьевидного сустава (угол a

356

Рис. 196. Боковой снимок стопы (а), измерение ее свода (б).

может равняться 125—130°, а высота 30—35 мм). Все эти цифры явля ются сугубо усредненными. Для решения вопроса о плоскостопии как патологическом состоянии необходимо учитывать многие факторы.

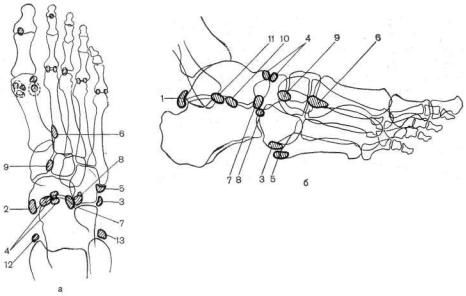

Возрастные особенности голеностопного сустава и стопы (рис. 197). К моменту рождения окостеневшими являются только диафизы берцо вых и плюсневых костей и почти все фаланги пальцев. Из костей пред плюсны центры окостенения значительных размеров имеются в таран ной (2), пяточной (1) и кубовидной (3) костях, которые на снимках располагаются на фоне большого объема мягких тканей области голе ностопного сустава между концами диафизов берцовых и плюсневых костей (19). В 1—2 года центры окостенения выявляются в эпифизах берцовых костей, а к 4—5 годам — в остальных костях предплюсны — в

клиновидных: раньше наружной (4), затем во внутренней (5) |

и позже |

||

в промежуточной (6) |

и позже всего в ладьевидной |

(часто множествен |

|

ные) (7), а также в |

эпифизах плюсневых костей |

и фаланг |

(16, 18). |

В течение 5—10 лет эпифизы и кости предплюсны растут и приобретают присущую им у взрослого форму. В 7—14 лет выявляются добавочные,

одиночные или множественные центры окостенения |

около верхушек |

|||

внутренней (20) и наружной (21) лодыжек, бугристости V плюсневой |

||||

(17) |

и ладьевидной (8, 9) костей, заднего |

отростка таранной |

кости |

|

(10), |

в передневерхнем отделе пяточной |

(14), в |

sustentaculum |

tali |

(12, |

13). Все эти добавочные центры к 15—16 годам сливаются с основ |

|||

ными и рентгенологически улавливаются не всегда, но в части случаев остаются неслившимися и образуют добавочные кости стопы (см. рис. 199).

В пяточном бугре (апофиз) (11) центр окостенения хорошо выявля ется на боковом и аксиальном снимках. В возрасте 7—8 лет задний контур пяточной кости становится мелковолнистым (рис. 198) и вдоль

357

Рис. 197. Возрастные особенности голено стопного сустава и стопы.

а, б — общая |

схема; |

в — снимок |

голено |

стопного сустава и стопы новорожденно го; г — ребенка 3— 5 лет.

него цепочкой появляются центры окостенения бугра, которых чаще всего бывает несколько и самой разнообразной формы. Эта фаза мно жественных центров окостенения бугра нередко дает повод трактовать ее как патологические изменения. Постепенно сливаясь, центры око стенения образуют «фигуру полумесяца», которая к 15—16 годам сли вается с пяточной костью.

Центры окостенения сесамовидных костей, как основных, так и до бавочных выявляются в возрасте 10—12 лет (см. рис. 197, 15). В основ-

358

Рис. 198. Особенности и варианты окостенения пяточного бугра (а—г).

ных сесамовидных костях центры окостенения также бывают множест венными. Если слияние этих центров не происходит, то образуются двойные, тройные и множественные кости (sesamo bipartitum, tripartitum, multipartitum).

Окостенение голеностопного сустава и стопы по возрастам может быть представлено в виде следующей схемы.

В костях плюсны выявляются псевдоэпифизы, но встречаются они реже, чем в кисти. Они очень разнообразны по форме и могут быть несимметричными.

359

Рис. 199. Наиболее часто встречающиеся добавоч ные кости стопы.

Всредней фаланге V пальца очень часто эпифиз не появляется вовсе

иее диафиз сливается с дистальной фалангой. То же самое, но значи тельно реже наблюдается в IV пальце (бифалангия IV и V пальцев). Сроки синостозирования эпифизов с диафизами на стопе очень вариа бельны. Синостозы наступают в возрасте 15—20 лет. Однако возмож но и более раннее синостозирование. На стопе часто возникает более раннее синостозирование эпифизов в одной, реже в двух плюсневых костях (брахиметатарзия) или в одной или нескольких фалангах (брахифалангия), в силу чего происходит укорочение соответствующих пальцев. Такое изолированное ранее синостозирование чаще симмет рично, но может быть и односторонним.

Д о б а в о ч н ы е к о с т и стопы. В стопе, |

как и в кисти, встреча |

ются добавочные кости (рис. 199, 200). |

|

Однако они более стабильны и частота их |

достигает 25%. Если |

в запястье добавочные кости встречаются в одном из 100, то в пред плюсне—в одном из 4 случаев. Они заслуживают особого внимания, так как часто служат источником неправильной анатомической трак товки. В области голеностопного сустава встречаются 2 добавочные

кости у |

внутренней и |

наружной лодыжек — os |

subtibiale (или parati- |

|

biale |

в |

зависимости |

от ее расположения) |

и os subfibulare (см. |

рис. 200, а, 12, 13). На стопе число добавочных костей достигает 11: |

||||

1. |

Os trigonum tarsi — треугольная кость у наружного выступа задне |

|||

го отростка таранной кости. |

|

|||

2. Os tibiale externum — наружная берцовая кость, хотя располага ется у задневнутреннего края ладьевидной кости. Размеры этой доба вочной кости очень вариабельны. При больших размерах ее ладьевид-

360

Рис. 200. Добавочные кости голеностопного сустава и стопы (общая схема).

а — в прямой проекции; б — в боковой проекции.

ная кость представляется состоящей как бы из двух частей (naviculare tripartita).

3. Os sesamum peroneum (os peroneus accesorius) — сесамовидная малоберцовая кость, развивающаяся в сухожилии длинной малобер цовой мышцы, у места перегиба его через наружный край кубовидной кости. Размеры ее также очень вариабельны. Иногда она бывает двой ной.

4. Os supranaviculare, supratali — надладьевидная и надтаранная кости (одна или обе) у верхних краев ладьевидной или таранной костей на уровне их сустава. Располагаются так близко к краю той или другой кости, что образуют на ней вдавление.

5. Os vesalianum tarsi — у бугристости V плюсневой кости.

6. Os intermetatarseum — межплюсневая кость между основаниями I и II плюсневых костей. Иногда срастается с ними или с клиновидными костями.

7. Os calcaneus secundarium — вторая пяточная кость у передневерхнего края пяточной кости между ней, кубовидной и ладьевидной кос тями.

8.Os cuboideus secundarium — вторая кубовидная кость между пя точной и кубовидной с подошвенной стороны.

9.Os intercuneiforme — межклиновидная кость между I и II клино видными костями. Иногда их бывает две — тыльная и подошвенная (cuneiforme plantare и cuneiforme dorsale).

10.Os sustentaculum — у одноименного отростка таранной кости.

11.Os talus accesorius — несколько сзади предыдущей, у заднемедиального края таранной кости, между ней и пяточной костью.

Большая часть костей располагается у тыла и по наружному краю

стопы |

(2, 4, |

6, 7, 9). По |

внутреннему краю располагаются 3 кости |

|

(2, 10, |

11), |

с подошвенной |

стороны — одна (8) и |

сзади — одна (1). |

Чаще |

всего |

встречаются 1 |

(см. рис. 189, г) 2, 3 |

и 4, реже 5 и 6 |

(рис. 199), остальные — в единичных случаях. |

|

|||

|

|

|

|

361 |

Большинство перечисленных костей являются неслившимися в про цессе синостозирования центрами окостенения. Межплюсневые кости (впервые описанные В. Л. Трубергом в 1852 г.) и достигающие иногда значительных размеров, расцениваются как атавистический рудимент многолучевой конечности. Наружную большеберцовую кость, которая является неслившимся центром окостенения бугристости ладьевидной кости, отдельные авторы также рассматривают как рудимент VI луча, имеющегося и в настоящее время у ряда низших позвоночных, а неко торые — как сесамовидную кость, поскольку она вплетена в подошвен ную пяточно-ладьевидную связку и тесно связана с ней частью сухо жилия задней большеберцовой мышцы, которая прикрепляется к бугри стости ладьевидной кости. Эти кости обычно двусторонние и симмет ричные. По поводу os subtibiale и os subfibulare ряд авторов высказы вают мнение об их травматическом происхождении. В то же время часто они бывают также двусторонними.

Постоянными добавочными костями являются 2 сесамовидные кости (медиальная — тибиальная и латеральная — фибулярная) в плюснефаланговом суставе I пальца. Наряду с ними встречаются непостоянные сесамовидные кости в межфаланговом суставе I пальца (редко в других межфаланговых суставах) и в плюснефаланговых суставах других пальцев (чаще II и V). Они обычно одиночные, но их может быть две и даже три. Все добавочные кости стопы схематически представлены на рис. 200. Добавочные кости стопы, которые встречаются довольно ча сто, являются одновременно и наиболее частой причиной диагностиче ских ошибок.

362