4 курс / Лучевая диагностика / Лд_повреждение_и_заболевание_органов_грудной_клетки

.pdf

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Г.Е. ТРУФАНОВА, Г.М. МИТУСОВОЙ

а |

б |

в |

г |

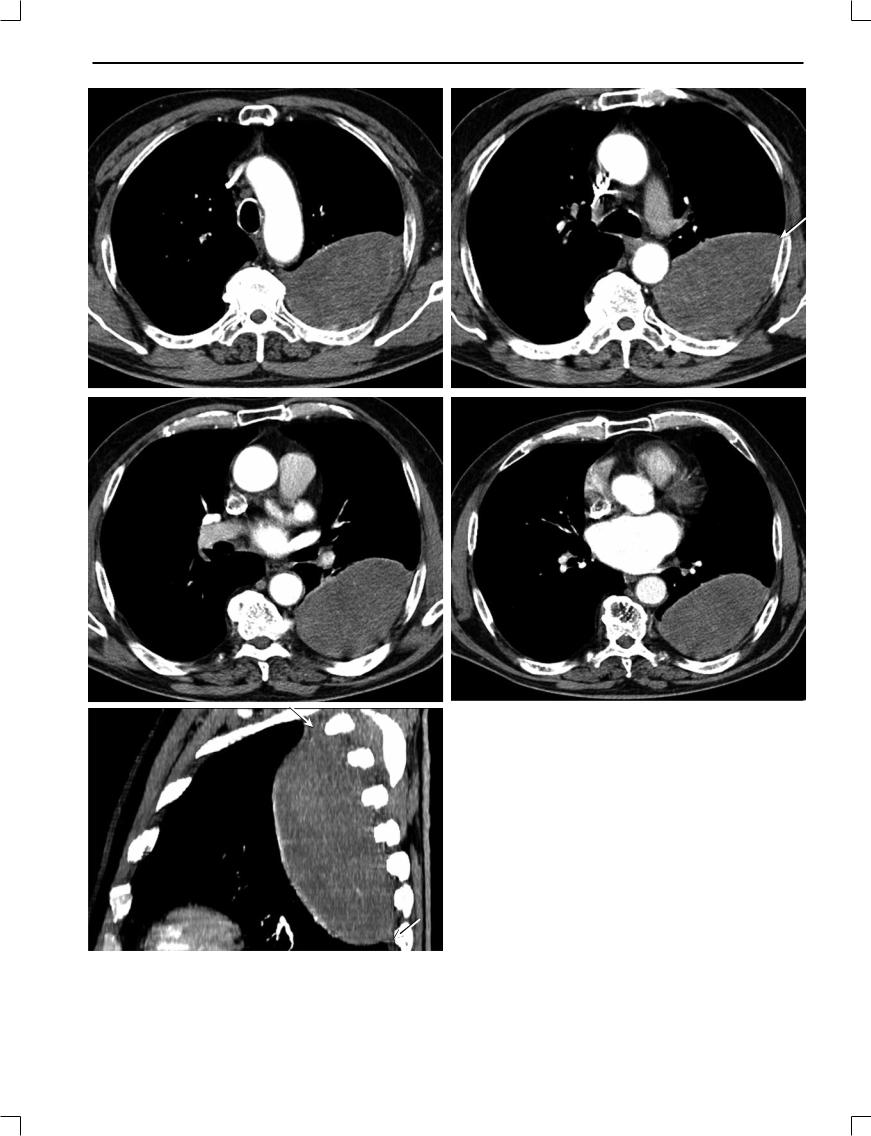

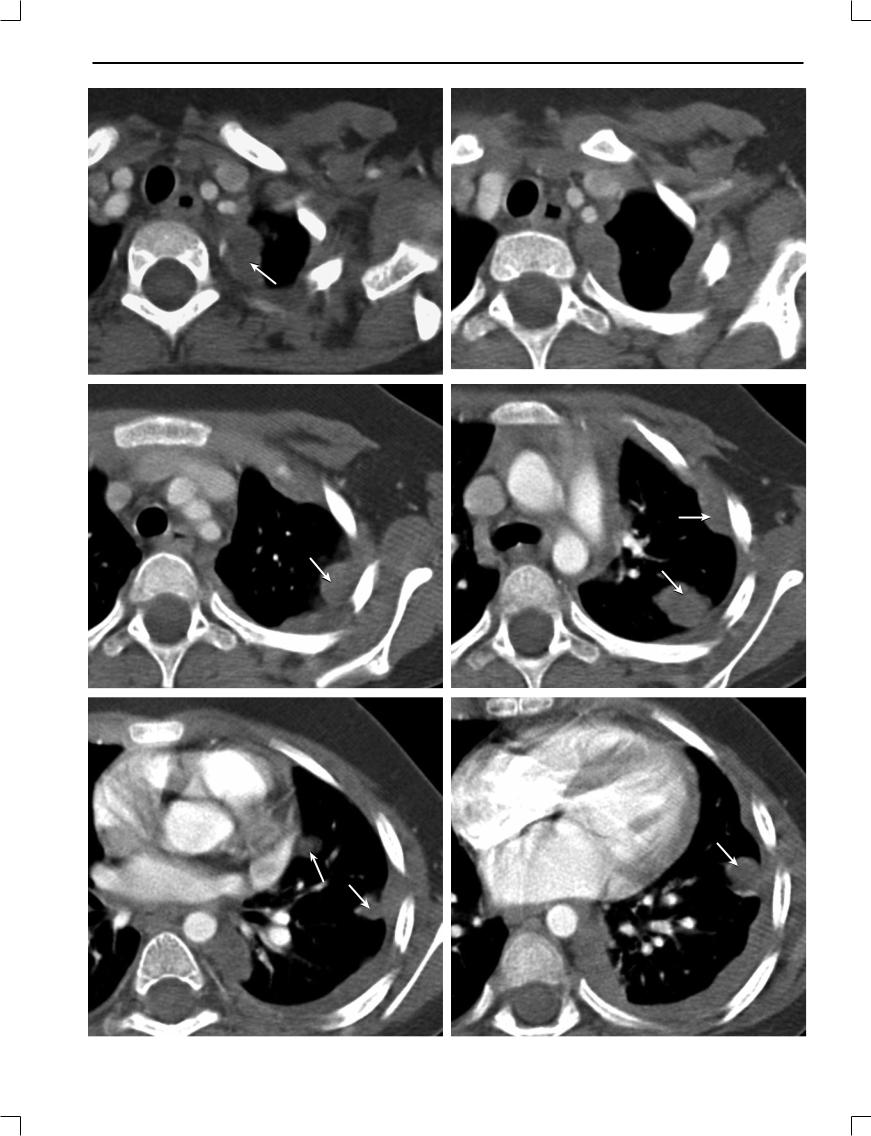

Рис. 10.11. Осумкованная эмпиема плевры. СКТА.

а, б, в, г — мягкотканное электронное окно; д — МПР. В заднем отделе левой плевральной полости выявляется осумкованная жидкость плотностью +25…28HU, капсула которой накапливает КВ и образует тупые углы с грудной стенкой (стрелки)

д

338

КТ-ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ПЛЕВРЫ

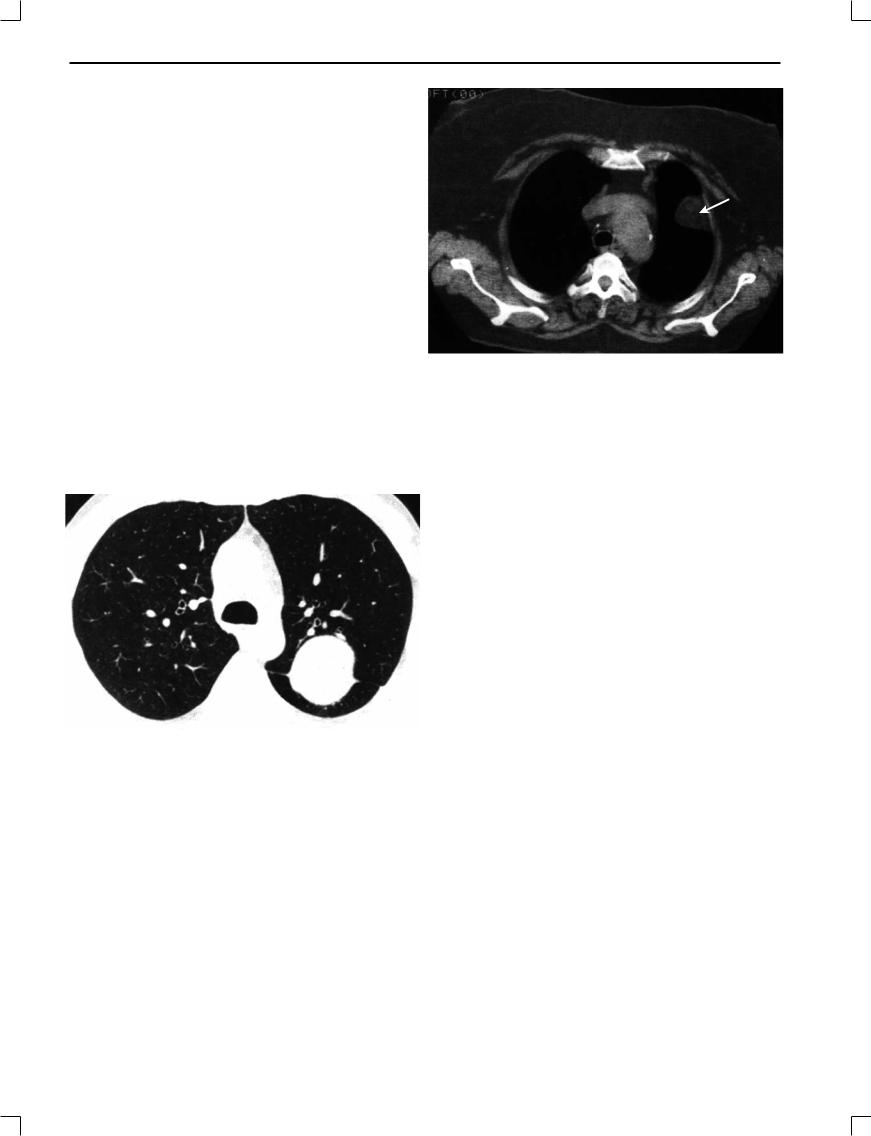

Рис. 10.12. Липома плевры

На компьютерной томограмме в легочном окне определяется образование округлой формы, широким основанием прилежащее к костальной плевре, с четкими ровными контурами и плотностными показателями –75…–90 HU (стрелка)

Рис. 10.13. Доброкачественная солитарная мезотелиома плевры

На компьютерной томограмме в легочном окне по ходу главной междолевой щели левого легкого определяется образование округлой формы с ровными четкими контурами мягкотканной плотности

339

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по лучевой диагностике сайта https://meduniver.com/

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Г.Е. ТРУФАНОВА, Г.М. МИТУСОВОЙ

а |

б |

в |

г |

д |

е |

340

КТ-ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ПЛЕВРЫ

ж

з

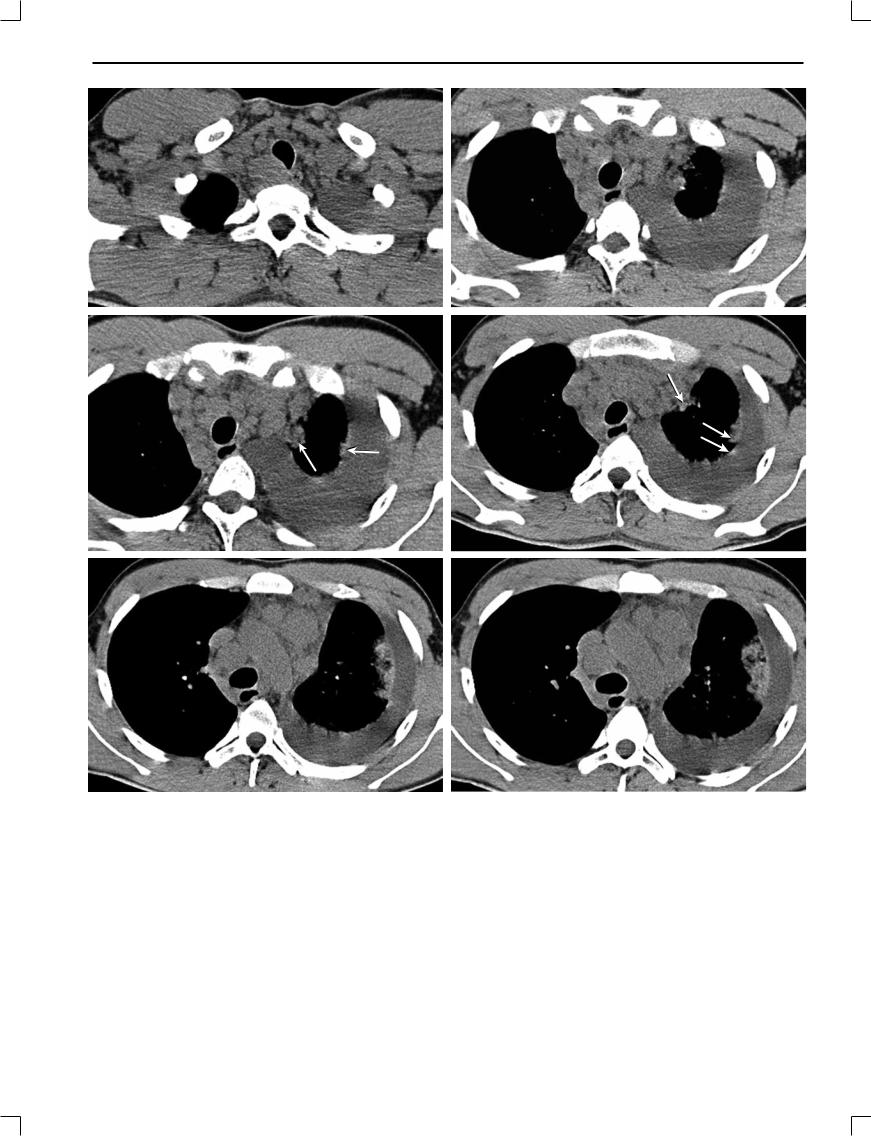

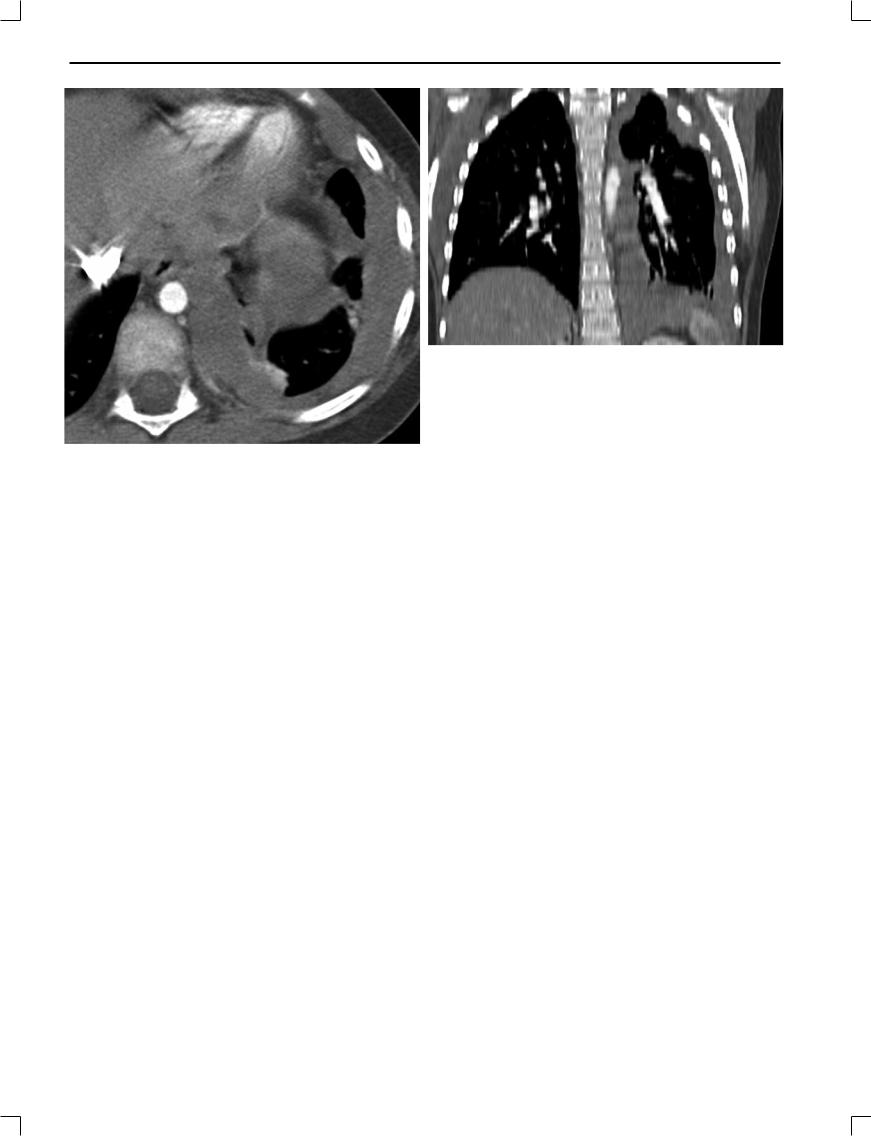

Рис. 10.14. Злокачественная мезотелиома

На компьютерных томограммах в аксиальной плоскости (а, б, в, г, д, е, ж) и многоплоскостной реконструкции (з) определяется большое количество жидкости в левой плевральной полости (симптом «неисчерпаемости экссудата»). Плевра, преимущественно в медиастинальных отделах, утолщена за счет мелких узлов (стрелки). Левое легкое уменьшено в объеме. Увеличены преваскулярные, параортальные, верхние и нижние паратрахеальные прекардиальные лимфатические узлы округлой формы

341

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по лучевой диагностике сайта https://meduniver.com/

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Г.Е. ТРУФАНОВА, Г.М. МИТУСОВОЙ

а |

б |

в |

г |

д |

е |

342

КТ-ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ПЛЕВРЫ

з

ж

Рис. 10.15. Злокачественная мезотелиома. СКТА

На компьютерных томограммах в аксиальной проекции (а, б, в, г, д, е, ж) и многоплоскостной реконструкции (з) определяется тотальное поражение плевры левого легкого множественными узловыми образованиями (стрелки) с вовлечением междолевой плевры, которые накапливают контрастное вещество. В плевральной полости имеется скопление жидкости. Объем левого легкого уменьшен в объеме

343

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по лучевой диагностике сайта https://meduniver.com/

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Г.Е. ТРУФАНОВА, Г.М. МИТУСОВОЙ

а

б

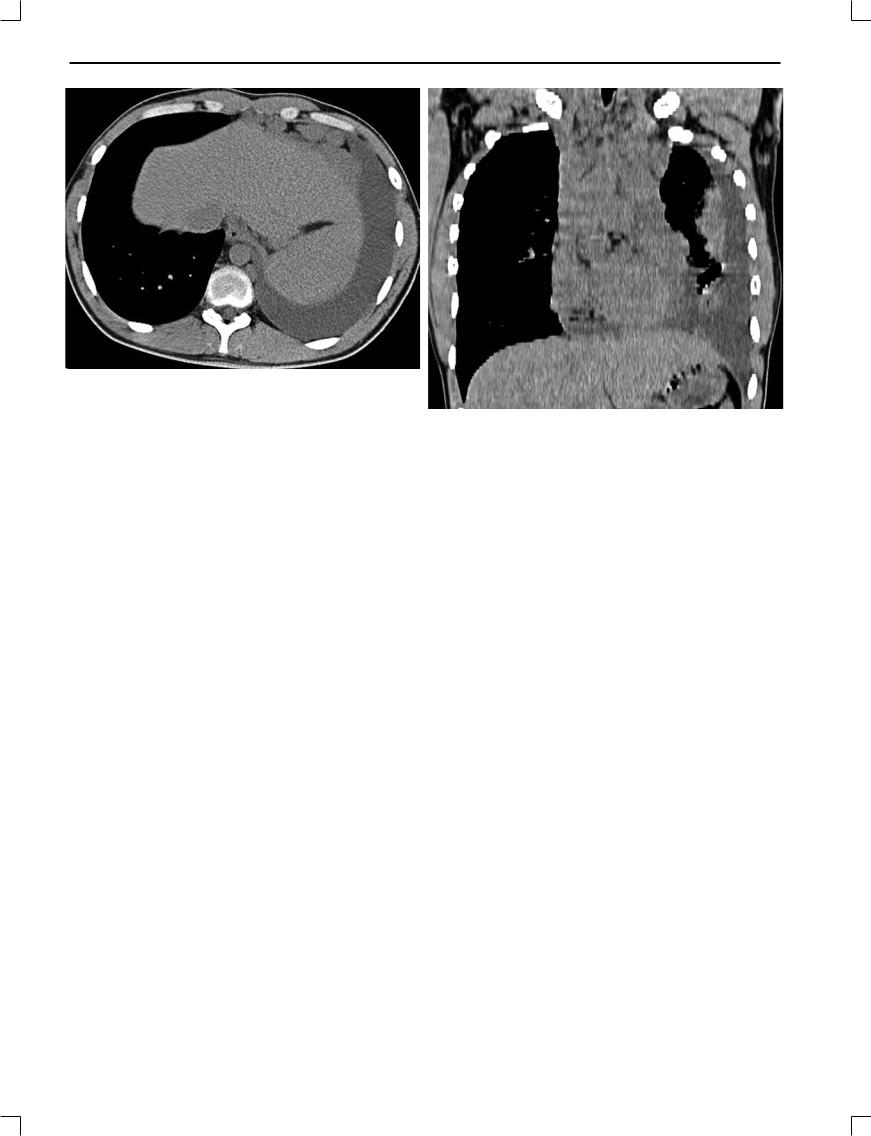

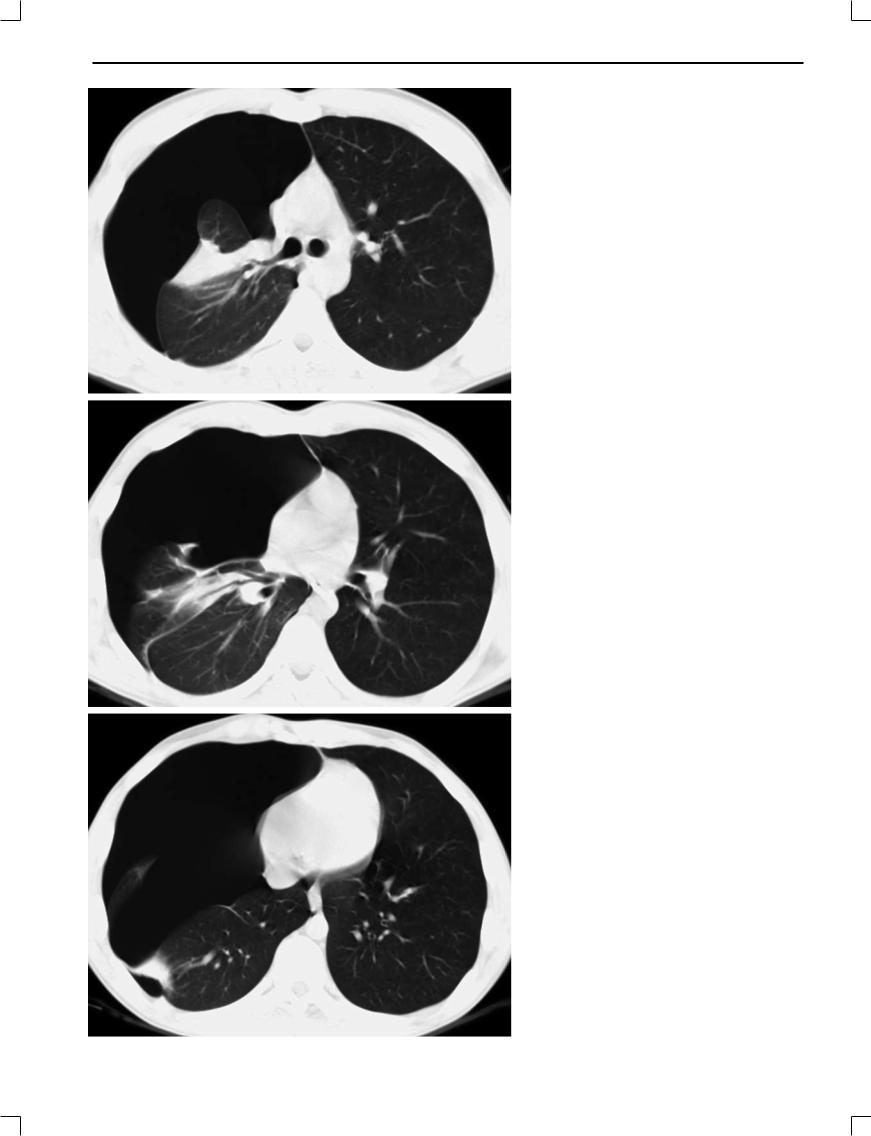

Рис. 10.16. Правосторонний спонтанный пневмоторакс

На компьютерных томограммах в легочном окне (а, б, в) определяется большое количество воздуха в правой плевральной полости. Верхняя и средняя доли право-

в го легкого коллабированы. Средостение смещено влево

344

Глава11. КТИРЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙОРГАНОВ ГРУДНОЙПОЛОСТИ

Повреждения груди относятся к категории наиболее тяжелых травм как военного, так и мирного времени. Различают повреждения груди закрытые и открытые, а среди последних—огне-

стрельные и неогнестрельные.

Общая характеристика травм груди

В боевых условиях подавляющую часть травм груди составляют огнестрельные ранения.

Закрытые травмы

Закрытые повреждения груди возникают вследствие непосредственного воздействия «тупых» механических агентов. Чаще всего это происходит при дорожно-транспортных происшествиях и падении с высоты, реже—при производственных и бытовых травмах, стихийных бедствиях (землетрясениях), при воздействии взрывной волны.

По тяжести закрытые травмы груди варьируют от сравнительно легких в виде ушибов и гематом мягких тканей до тяжелых и крайне тяжелых, когда имеются повреждения костного каркаса грудной клетки и внутренних органов грудной полости.

Переломы костей при тяжелой закрытой травме груди имеются у 90% пострадавших. Они могут быть линейными или оскольчатыми, одиночными или множественными. Оскольчатые переломы ребер, как правило, сопровождаются повреждениями легких и плевры. Переломы нижних ребер могут сопровождаться разрывами диафрагмы, повреждениями печени и селезенки.

Повреждения легких при тяжелой закрытой травме наблюдаются в 65–70% случаев. Они име-

ют характер ушиба либо разрыва легочной ткани. Морфологическим субстратом ушиба легкого являются, в основном, кровоизлияния и дольковые ателектазы. Разрывы легочной паренхимы приводят к образованию полостей, заполненных кровью (гематоцеле) или воздухом (пневматоцеле). Обычно имеется сочетание этих двух видов повреждения легких.

Повреждения плевры при закрытой травме груди встречаются в 50%. Проявляются они, как правило, пневмотораксом, гемотораксом, гемопневмотораксом, значительно реже—подкожной, межмышечной, медиастинальной эмфиземой.

Повреждения средостения при закрытой травме груди, как правило, сочетаются с повреждениями костного каркаса груди, с повреждениями легких и плевры. Изолированные повреждения средостения при травме груди мирного времени не превышают 1,5%. Повреждения средостения возможны без повреждения и с повреждением медиастинальных органов. Первый вариант встречается редко. Характеризуется он кровоизлиянием в клетчатку средостения из поврежденных мелких сосудов.

Среди органов средостения при тяжелой закрытой травме груди наиболее часто повреждается сердце—до 30%. В механизме такого повреждения основное значение имеют прямой удар в грудь, резкое ускорение и торможение тела, компрессионный толчок со стороны легких и диафрагмы, резкое повышение давления в аорте и камерах сердца.

Повреждения грудной аорты при тяжелой закрытой травме груди встречаются в 5–10%. Большинство таких пострадавших погибает на месте травмы. Но треть из них все-таки доставляется в

345

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по лучевой диагностике сайта https://meduniver.com/

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Г.Е. ТРУФАНОВА, Г.М. МИТУСОВОЙ

лечебные учреждения, из которых 60–70% при соответствующем лечении выживают. В 90% случаев повреждения аорты локализуются в области ее перешейка, т. е. в участке между устьем левой подключичной артерии и местом прикрепления артериальной связки.

Трахея и главные бронхи при тяжелой закрытой травме груди повреждаются в 5%. Пищевод и грудной лимфатический проток при закрытой травме повреждаются исключительно редко.

Повреждения диафрагмы при тяжелой закрытой травме груди встречаются в 0,8–2,2%. Как правило, повреждается левая половина. Наряду с органами груди нередко травмируются также и органы живота, чаще всего печень и селезенка. Через большие разрывы левой половины диафрагмы в грудную полость могут проникать желудок, селезенка, петли тощей кишки, селезеночный угол толстой кишки, левая доля печени. При разрывах правой половины диафрагмы выхождение в грудную полость печени происходит редко.

Огнестрельные ранения

Огнестрельные ранения груди бывают одиночными и множественными, односторонними и двухсторонними. По виду ранящего снаряда различают пулевые и осколочные ранения, а в зависимости от характера раневого канала—сквозные и слепые. Но, пожалуй, наиболее важным моментом в характеристике огнестрельных ранений груди является состояние париетальной плевры. По этому критерию огнестрельные ранения груди подразделяются на проникающие, если целостность париетальной плевры нарушена, и непроникающие, если плевра не повреждена. В случаях непроникающих ранений повреждаются обычно лишь мягкие ткани грудной стенки, чаще без переломов ребер. Они относятся к категории легких. При проникающих ранениях повреждение внутренних органов происходит очень часто, в связи с чем они являются гораздо более опасными для жизни пострадавших.

Неогнестрельные открытые ранения

Неогнестрельные открытые ранения наносятся холодным оружием. В зависимости от его вида различают ранения колотые, резаные, рубленые. Они могут быть как непроникающими, так и проникающими. В целом, неогнестрельные ранения отличаются небольшой зоной повреждения груди. Переломы костей грудной клетки редки, а если бывают, то обычно являются одиночными, имеют линейный вид или носят характер насечек; значительное смещение отломков отсутствует. Раневой канал при колото-резаных ранах узкий и, как правило, короткий. Кровоизлияние вокруг него незначительное. При проникающих ранениях среди органов грудной

полости чаще повреждаются легкие. Но надо иметь в виду достаточно большую частоту повреждений сердца и торакоабдоминальных ранений. Иногда в грудной клетке остаются обломки колющих, режущих орудий. С клинических позиций при неогнестрельных ранениях наибольшее значение имеют внутригрудные кровотечения, которые могут проявляться в виде гемоторакса, гемоперикарда, гемомедиастинума.

Повреждения плевры

Рентгенологическая и КТ-семиотика

Основными КТ-признаками повреждения плевры являются пневмоторакс, гемоторакс, пневмогемоторакс, отчасти—эмфизема мягких тканей грудной клетки и эмфизема средостения.

Пневмоторакс. Воздух в плевральную полость может проникнуть через раневое отверстие в грудной стенке или из поврежденного легкого. Информативность компьютерной томографии в выявлении воздуха составляет 100%.

Различают пневмоторакс закрытый, открытый и клапанный.

Закрытый пневмоторакс характерен для закрытой травмы груди. При открытой проникающей травме в момент ранения плевральная полость вскрывается, но затем, благодаря небольшим размерам раневого отверстия, смещению тканей и быстрому образованию кровяного сгустка, это отверстие часто закрывается и происходит разобщение плевральной полости с внешней средой. Возможны три типа закрытого пневмоторакса: с давлением ниже атмосферного, выше и равным ему. В первом случае количество воздуха в плевральной полости невелико. Спадение легкого выражено нерезко. Средостение смещено в сторону поражения. При давлении в плевральной полости выше атмосферного легкое резко коллабировано, его дыхательные экскурсии едва заметны. Средостение смещено в здоровую сторону, диафрагма опущена. Если давление в плевральной полости равно атмосферному, то легкое спадается частично, экскурсия его при дыхании отчетливая, средостение и диафрагма расположены обычно.

Открытый пневмоторакс возникает при зияющей ране грудной стенки или ране, раскрывающейся в момент вдоха («сосущий пневмоторакс»). Несмотря на то, что количество воздуха в плевральной полости и степень коллабирования легкого при открытом пневмотораксе могут быть меньшими, чем при закрытом, расстройства жизненных функций оказываются значительно более тяжелыми. В момент вдоха легкое на стороне ранения спадается

346

КТ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

под давлением входящего через рану внешнего воздуха и расправляется в момент выдоха. Это парадоксальное дыхание приводит к тому, что во время вдоха отработанный воздух из пораженного легкого через трахею попадает в здоровое легкое, что приводит к снижению оксигенации крови и развитию гипоксемии. Кроме того, в здоровое легкое из поврежденной стороны поступают раневой детрит, кровяные сгустки, часто являющиеся причиной возникновения легочных осложнений. Непрерывные колебания внутриплеврального давления сопровождаются также значительными смещениями средостения, что отрицательно воздействует на сердце и крупные сосуды.

Клапанный пневмоторакс развивается в случаях поступления воздуха в плевральную полость из поврежденного легкого по вентильному механизму при закрытой травме груди, а также при проникающей открытой травме, но с закрывшимся раневым отверстием грудной стенки. Значительно реже клапанный пневмоторакс развивается при сосущих ранах грудной клетки, узкий раневой ход которых в момент вдоха раскрывается (и происходит засасывание внешнего воздуха), а в момент выдоха закрывается. При любом варианте с каждым вдохом количество воздуха в плевральной полости увеличивается, давление в ней повышается, что может привести к возникновению напряженного пневмоторакса. При КТ исследовании определяются весьма характерные изменения: резкий коллапс легкого на стороне травмы, значительное смещение средостения в противоположную сторону, низкое стояние диафрагмы.

Гемоторакс

КТ-семиотика

При компьютерной томографии гемоторакс определяется как скопление однородной жидкости в плевральной полости с плотностными показателями 55–80 HU, причем, чем раньше срок выполненного исследования, тем выше плотностные показатели. В дальнейшем, по мере лизирования крови, отмечается уменьшение ее плотности.

Источником кровотечения в плевральную полость могут быть сосуды легкого, грудной стенки, средостения. Кровотечение из легочной паренхимы имеет склонность к самостоятельной остановке. Кровотечение из межреберных, внутренних грудных артерий или крупных сосудов средостения спонтанно, как правило, не прекращается и приводит к образованию прогрессирующего массивного гемоторакса.

По локализации выделяют реберно-диафраг- мальный, междолевой, парамедиастинальный и диафрагмальный гемоторакс. При наличии сраще-

ний может возникнуть осумкованный гемоторакс в любом отделе плевральной полости.

В 5–15% случаев кровь в плевральной полости при травме груди частично свертывается. Образовавшиеся сгустки при КТ дают более плотные образования в плевральной полости, с характеристиками 85–90HU, причудливой формы и различной величины. В условиях гемопневмоторакса сгустки крови при КТ могут частично возвышаться над горизонтальным уровнем жидкости (симптом «айсберга»), при изменении положения тела они смещаются.

При междолевом гемотораксе КТ-картина скоплений крови весьма характерна: однородное уплотнение линзообразной формы с ровными четкими контурами, располагающееся по ходу междолевых щелей, плотностью 55–70 HU.

Парамедиастинальные скопления крови в нижних отделах проявляются интенсивным равномерным уплотнением, прилежащим к средостению и диафрагме. При наличии крови и в верхнем отделе определяются такие же уплотнения, соединенные друг с другом в области корня легкого. Реже встречаются изолированные скопления крови в верхнем парамедиастинальном пространстве.

Диафрагмальный гемоторакс, при котором кровь скапливается равномерно над диафрагмой, четко дифференцируется от диафрагмы и печени на фоне легочных полей.

Осумкованный гемоторакс может сформироваться в любом отделе плевральной полости. Он бывает одиночным и множественным. Осумкование является следствием либо старых спаечных процессов, либо раннего, сразу после травмы выпадения из крови фибрина. КТ-картина характеризуется пристеночным уплотнением однородной плотности 55–70 HU в плевральной полости веретенообразной или округлой формы с четким внутренним контуром.

Гемопневмоторакс

КТ-семиотика

При этом в плевральную полость одновременно поступают кровь и воздух, что проявляется на КТ наличием горизонтального уровня жидкости и воздуха в плевральной полости. Диагностика этого состояния не вызывает затруднения.

Эмфизема

Межмышечная эмфизема проявляется характерным перистым рисунком с четкой контурацией отдельных групп мышц. Нередко газ распространяется также в мягкие ткани шеи и брюшной стенки. Эмфизема мягких тканей грудной клетки может возникнуть при проникающих ранениях, обычно

347

Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по лучевой диагностике сайта https://meduniver.com/