4 курс / Лучевая диагностика / Донделинджер_Р_,_Маринчек_Б_ред_Неотложная_радиология_Часть_1_

.PDF

Глава 2.11. Лучевая диагностика повреждений мышечно8скелетной системы конечностей |

335 |

Следует досконально оценивать целостность кортикальной пластинки, поскольку легко можно пропустить небольшие поверхностные внутрисуставные переломы . Ш ирина суставного щ ели в норме составляет 3—4 мм в медиальном отделе и более 5 мм — в латеральном. П ри расширении расстояния между большеберцовой и малоберцовой костью следует заподозрить повреждение связок. В боковой проекции важно захватить в снимок основание пятой плюсневой кости, поскольку нередко встречаются отрывные переломы данной локализации, которые клинически проявляются как переломы лодыжки . При постановке диагноза « п е р е л о м » следует помнить о возможности существования сесамовидных костей . Н екоторы е переломы невозможно увидеть при анализе стандартных проекций. При отчетливой клинической картине может проводиться исследование с дополнительными проекциями. Косая проекция с ротацией стопы кнутри на 45° позволяет улучшить визуализацию медиальной лодыжки и задней суставной поверхности таран но пяточного сустава. Косая проекция с ротацией стопы на 45° кнаружи позволяет увидеть контур переднего бугорка большеберцовой кости и латеральную лодыжку под другим углом . М Р Т вытеснила из практики рентгенографию с нагрузкой.

Переломы |

голеностопного |

сустава |

|

|

|

|

|

|

|||

Выделяют переломы одной, обеих лодыжек, пере- |

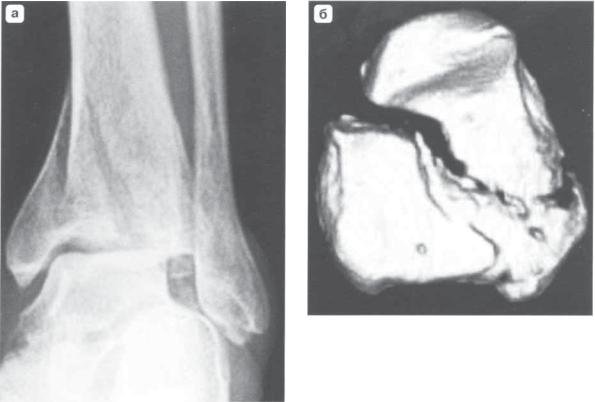

Рис. 33. Перелом дистального конца малоберцовой кости |

||||||||||

ломы обеих лодыжек и заднего края дистального кон- |

|||||||||||

выше голеностопного сустава (тип С по Weber). |

|

||||||||||

ца большеберцовой кости, или так называемой «зад- |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

ней л о д ы ж к и » (треугольник |

Ф о л ь к м а н а ) , |

а также |

|

|

|

|

|

|

|||

сложные раздробленные переломы дистальных кон- |

|

|

|

|

|

|

|||||

цов костей голени . Наиболее широко используется |

Выделяют 5 стадий перелома Maisonneuve: разрыв пе- |

||||||||||

классификация Weber, в рамках которой стабильность |

редней большеберцово малоберцовой связки, перелом |

||||||||||

повреждения оценивается по целостности синдесмоза |

заднего края дистального конца большеберцовой кос- |

||||||||||

и межкостной мембраны, что определяется уровнем |

ти, разрыв капсулы голеностопного сустава, перелом |

||||||||||

перелома малоберцовой кости. К типу А относятся |

проксимального конца малоберцовой кости, перелом |

||||||||||

поперечные переломы малоберцовой кости, располо- |

медиальной лодыжки или разрыв дельтовидной связ- |

||||||||||

женные на уровне голеностопного сустава. В ряде слу- |

ки. В целом при смешении костных структур более чем |

||||||||||

чаев они сочетаются с переломами медиальной ло- |

на 2 мм требуется хирургическое вмешательство. |

||||||||||

дыжки и разрывом медиальной |

таранно малоберцо |

П ерелом |

Ф олькмана (называемый также |

перело- |

|||||||

|

|

|

|

|

|||||||

вой связки. К типу В относятся косые или спиральные |

мом Д есто) |

— это внутрисуставной перелом |

заднего |

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

переломы малоберцовой кости на уровне голеностоп- |

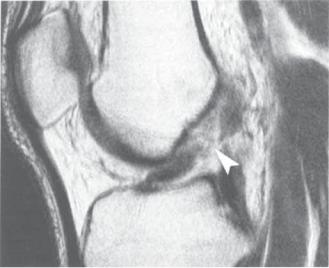

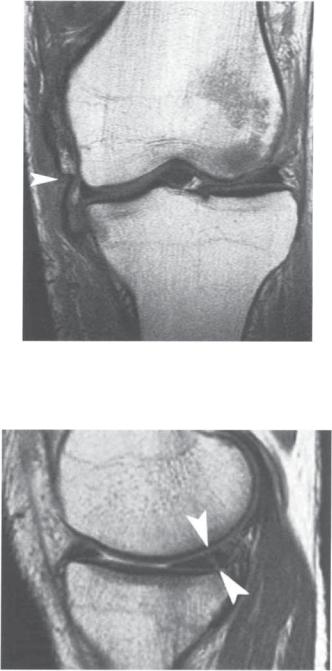

края дистального эпифиза большеберцовой кости. Ре- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

ного сустава с частичным или |

возможным разрывом |

позиция производится при наличии внутрисуставного |

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

болш еберцово малоберцового |

синдесмоза, |

которые |

отломка более 1 см . Существует несколько классифи- |

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

могут сочетаться с отрывными |

переломами |

медиаль- |

каций раздробленных и |

вдавленных переломов дис- |

|||||||

|

|

|

|

|

|||||||

ной лодыжки или разрывом дельтовидной связки. Тип |

тальной суставной поверхности большеберцовой кос- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

С (рис. 33) представлен переломами выше |

голенос- |

ти, которые оценивают степень смещения отломков и |

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

топного сустава в сочетании с разрывом задней таран |

поражения |

суставной поверхности. П оскольку даже |

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

но малоберцовой связки и синдесмоза, что ведет к ла- |

незначительная неконгруэнтность суставных |

поверх- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

теральной |

нестабильности голеностопного сустава. |

ностей может привести |

к быстрому развитию остео |

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

При переломе Maisonneuve, возникающем при наруж- |

артроза, |

практически |

все подобны е |

переломы |

|||||||

|

|

|

|

|

|||||||

ной ротации стопы, наблюдается разрыв синдесмоза. |

(рис. 34) требуют оперативного лечения . Даже при оп- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

П оэтому при наличии на рентгенограмме лодыжки |

тимальной |

репозиции сохраняется достаточно высо- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

изолированного перелома медиальной лодыжки или |

кий риск частичного или даже полного некроза таран- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

заднего края дистального конца большеберцовой кос- |

ной кости. С лож ны е раздробленные переломы соп- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

ти необходимо обследовать всю малоберцовую кость. |

ровождаются |

обш ирны м |

повреждением |

мягких тка |

|||||||

|

|

|

|

|

|||||||