4 курс / Лучевая диагностика / Донделинджер_Р_,_Маринчек_Б_ред_Неотложная_радиология_Часть_1_

.PDF

2 6 0 Раздел 2. Травматические повреждении: диагностика и интервенционные вмешательства

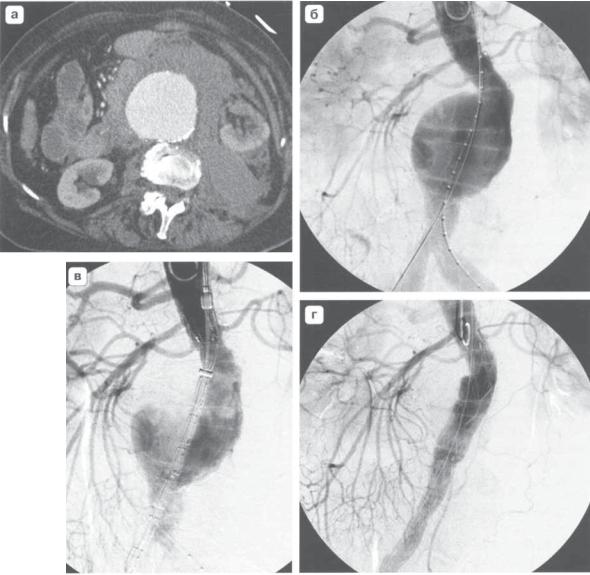

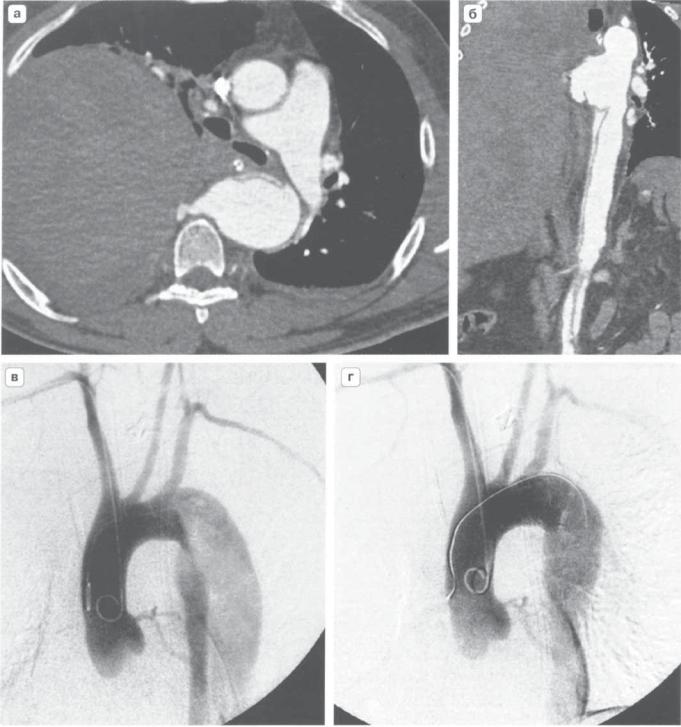

Р и с. 9 . Н е п о л н ы й разры в п е р е ш е й к а аорты после бокового авто м о б и л ь н о го с т о л к н о в е н и я ; а — КТ. Ч а с т и ч н ы й разры в стенки аорты на внутренней поверхности дуги аорты с ф о р м и р о в а н и е м л о ж н о й а н е в р и з м ы ; б — ан ги о гр ам м а . О строе ф ормиро - вание л о ж н о й а н е в р и з м ы на внутренней поверхности дуги аорты ; в — к о н тр о л ь н а я ан ги о гр ам м а, г — к о н тр о л ь н а я КТ, вы- п о л н е н н ы е через 1 нед после установки стент граф та.

2 6 2 Раздел 2. Травматические повреждения: диагностика и интервенционные вмешательства

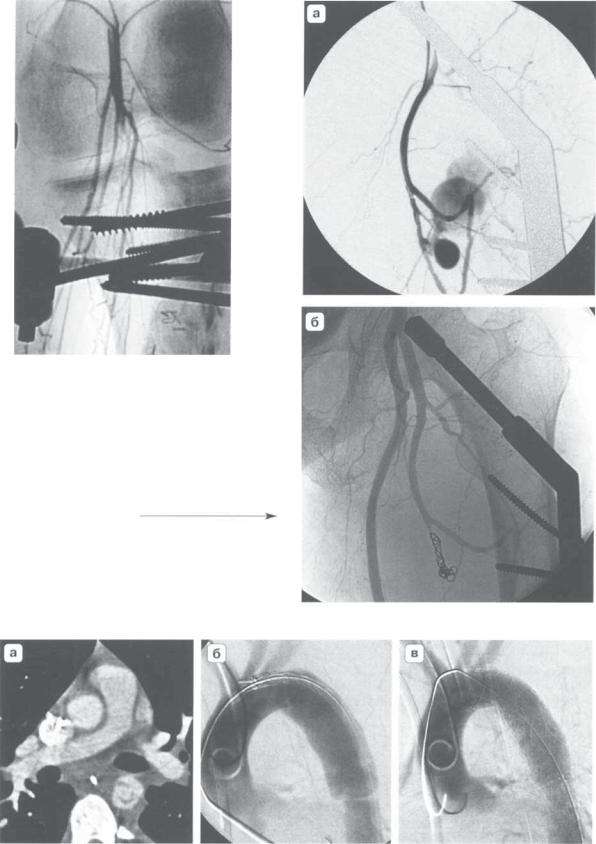

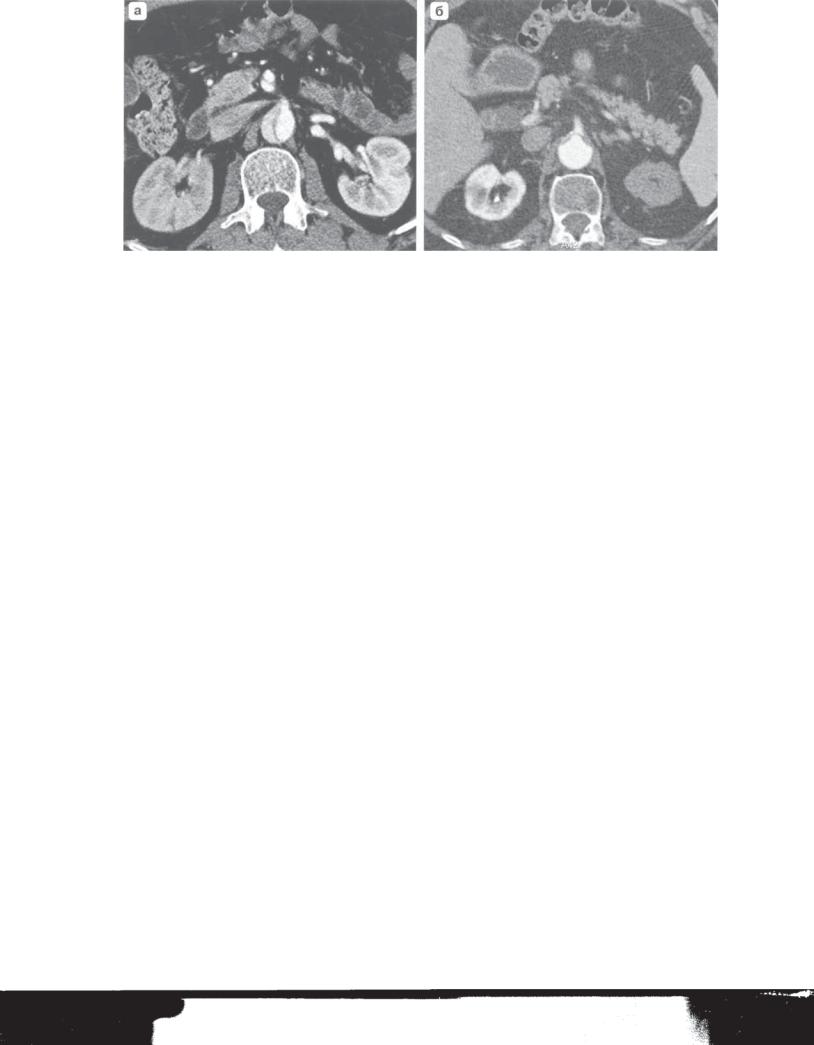

Рис. 10. П осттравм ати ческое р ассло ен и е аорты т и п а Б по Stanford с п е р ф о р а ц и е й в правую плевральную полость: а — КТ. Небольш ой и с т и н н ы й просвет и б о л ь ш о й л о ж н ы й просвет, место п е р ф о р а ц и и , п р а в о с т о р о н н и й гем оторакс; б — м ультипланар ная р е к о н с тр у к ц и я участка п е р ф о р а ц и и л о ж н о г о просвета; в — ан ги о гр ам м а . П р о к с и м а л ь н о е входное отверстие разры ва рядом с левой п о д к л ю ч и ч н о й артерией; г — ан ги о гр ам м а . З ак р ы ти е разры ва стен т граф том .

Глава 2.9. Диагностика и интервенционные вмешательства при повреждении крупных артерий |

2 6 5 |

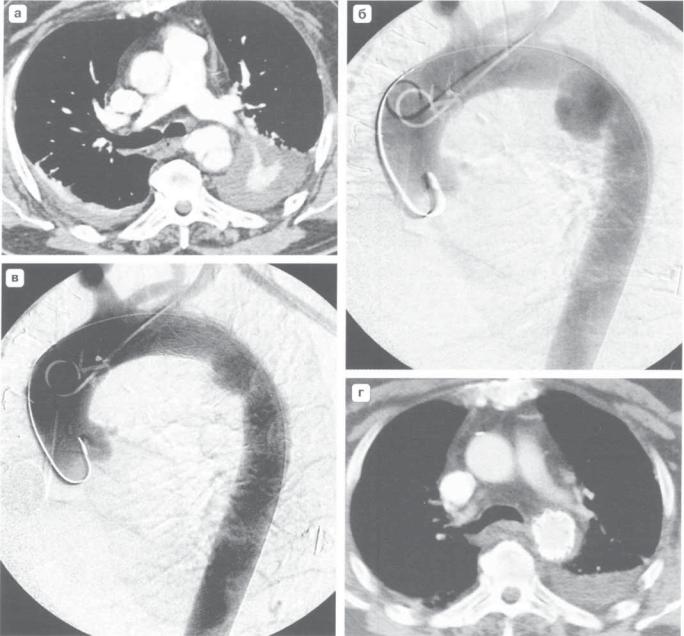

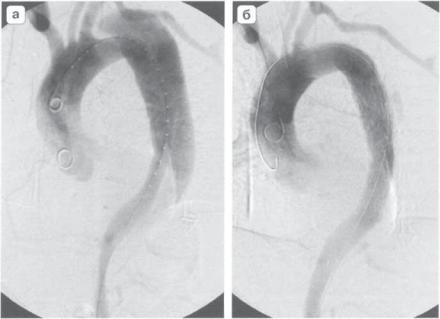

Рис. 12. Острое расслоение аорты ти п а Б; а — а н г и о г р а м м а . П р о к с и м а л ь н о е входное отверстие разры ва и сдавлен ие истинного просвета; б — зак р ы ти е входного отверстия и р а с ш и р е н и е и с ти н н о го просвета стент граф том .

гепарина. Под общ им или спинальным обезболивани- |

просвет помещается катетер для внутрисосудистого |

|||||

ем осуществляется хирургический доступ к общей |

У З И ( В С У З И ) , который обычно имеет больш ой диа- |

|||||

подвздошной или к бедренной артерии. Д ля того |

метр. Д ля пункции разделительной мембраны исполь- |

|||||

чтобы выявить место проксимального разрыва и опре- |

зуется изогнутая, полая внутри, металлическая игла |

|||||

делить участки фиксации стент графта, выполняется |

(например, игла, входящая в набор для трансюгуляр |

|||||

серия ангиограмм с использованием катетера Pigtail. |

ного доступа к печени) . Пункция выполняется под |

|||||

Затем, для того чтобы ввести стент, Pigtail катетер |

контролем |

В С У З И в инфраренальном отделе аорты, |

||||

заменяется жестким проводником . Диаметр стент |

и отверстие расширяется баллонным катетером диа- |

|||||

графта должен превышать диаметр истинного просве- |

метром по меньшей мере 15 мм, проводимым по жест- |

|||||

та, но не |

общ его диаметра аорты. П од контролем |

кому проводнику. Если выравнивание давления в со- |

||||

ф лю ороскопии при наклоне трубки на 60° влево |

судах и восстановление кровотока по ветвям аорты не |

|||||

стент графт устанавливается таким образом, что его |

бы ло достигнуто, возможно создание нескольких от- |

|||||

край заходит за входное отверстие примерно на 2 см. |

верстий в разделительной мембране. |

|||||

Иногда может потребоваться заведение стента за устье |

|

|

||||

левой подключичной артерии. Спадению и тромбозу |

2.9.5. Брюшной отдел аорты |

|||||

ложного просвета способствует размещение стент |

||||||

|

|

|||||

графта в проксимальной части нисходящего отдела |

|

|

||||

аорты. Однако для сохранения кровотока по передней |

2. 9. 5.1. |

Тупые травмы брюшного отдела |

||||

спинно мозговой артерии (артерии Адамкевича) лис- |

аорты |

|

||||

тал ьная часть нисходящего отдела должна оставаться |

Повреждения брю ш ного отдела аорты в результате |

|||||

непокрытой. |

|

|

||||

|

|

тупой травмы происходят редко. На серии аутопсий, |

||||

|

|

|

|

|||

В литературе сообщается, что первичное закрытие |

проведенных Parmley и соавт. [61], из 400 пострадав- |

|||||

входного отверстия после установки стент графта |

ших с повреждениями аорты только у 4% из них была |

|||||

происходит в 89—100% случаев [126—136], а тромбоз |

травма брю ш ного отдела. В то же время у пациентов, |

|||||

ло ж н о го |

просвета нисходящ его отдела аорты — |

поступивших в отделение неотложной помощ и, трав- |

||||

в 70 100% |

[127, 128, 130, 136]. Dake и соавт. пришли |

мы брю ш ного отдела составили 0,05—15% от общ его |

||||

к выводу, что восстановление кровотока по всем вовле- |

количества повреждений аорты [138, 139]. Тупая трав- |

|||||

ченным ветвям аорты после установки стент графта |

ма может вызвать незначительный разрыв интимы, |

|||||

происходит только при статическом сужении просве- |

образование внутристеночной гематомы, расслоение |

|||||

та. П ри присоединении динамической обструкции |

аорты с ишемией конечностей и параплегией, форми- |

|||||

в 60% случаев потребовалась установка непокрытого |

рование ложной аневризмы или полный разрыв аорты. |

|||||

стента в истинный просвет суженной артерии [128]. |

Большая часть повреждений локализуется дистально |

|||||

В случае, если боковая ветвь аорты сдавливается |

от устья нижней брыжеечной артерии, а наиболее час- |

|||||

|

|

|||||

напряженным ложным просветом, требуется создание |

той причиной является натяжение ремня безопаснос- |

|||||

|

|

|||||

отверстия |

в мембране |

между лож ны м и |

истинным |

ти при автом обильном столкновении [140, 141]. |

||

|

|

|||||

просветом |

[137]. Д л я |

создания отверстия |

в лож ны й |

П ри тупых травмах брю ш ного отдела аорты сопутст |

||

|

|

|||||