4 курс / Лучевая диагностика / ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ_РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА_ЗАБОЛЕВАНИЙ_ОРГАНОВ_ДЫХАНИЯ (1)

.pdfследует прежде всего думать о саркоидозе ПА стадии. Если при этом окажется, что заболевание выявлено при флюорографии, жалоб больной не предъявляет, то имеется характерный симптомокомплекс для медиастинально-легочной стадии саркоидоза.

Основные симптомокомплексы при наиболее частых поражениях с учетом клинико-рентгенологической и эндоскопической картины приведены в табл. 1.1.

В ситуациях, когда клинико-рентгенологическая диагностика и дифференциальная диагностика рутинными методами оказывается неэффективной, следует переходить к биопсийным методам диагностики, которые должны применяться лишь в специализированных учреждениях.

Решение о биопсии легкого должно приниматься на основе обследования конкретного больного с учетом возраста, профессии, характера клинико-рентгенологической картины заболевания.

1.13.ОДНОСТОРОННИЕ ТЯЖИСТЫЕ ЗАТЕМНЕНИЯ

1.14.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

Внастоящем разделе рассмотрена диагностика поражений, которые характеризуются преимущественно односторонним за-

темнением тяжистого характера, т. е. |

такой картиной, когда |

на фоне участка легкого пониженной |

прозрачности опреде- |

ляется усиление или деформация легочного рисунка. Нередко ее интерпретация вызывает затруднения. К односторонним тяжистым затемнениям мы относим изменения, которые наблюдаются при бронхоэктатической болезни, острой долевой и сегментарной пневмонии, ограниченных сегментарных и долевых циррозах, в начальной стадии пневмонита при нарушении бронхиальной проходимости вследствие центральной эндобронхиальной опухоли (центральный рак легкого).

1.15. БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Бронхоэктатическая болезнь (бронхоэктазии) является заболеванием, которое чаще всего развивается в раннем детском возрасте и сопровождается расширением бронхов более чем в 2 раза. В зависимости от характера расширения бронхов различают цилиндрические, мешотчатые и смешанные бронхоэктазы. По распространенности процесс может быть одно- и Двусторонним. Чаще поражаются нижняя и передняя зона легких. Заболевание обычно диагностируется в молодом возрасте и клинически проявляется кашлем с выделением мокроты в количестве 20—200 мл и более. При обострении отмечаются Усиление кашля и увеличение количества мокроты, могут

51

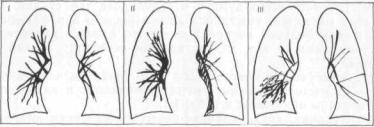

Рис. 1.19. Варианты рентгенологической картины при односторонних бронхоэктазах.

I — разряжение легочного рисунка слева в сродней и нижней областях; II — обеднение рисунка в этих областях, двойной контур срединной тени слева; III — разряжение рисунка в верхней зоне и деформация его в нижней зоне, прозрачность легочного поля снижена.

наблюдаться повышение температуры тела, кровохарканье, боль в грудной клетке. Физикальные симптомы непостоянны.

Рентгенологическая картина зависит от степени поражения бронхиального дерева и респираторной ткани, а также распространенности процесса и может быть весьма разнообразной.

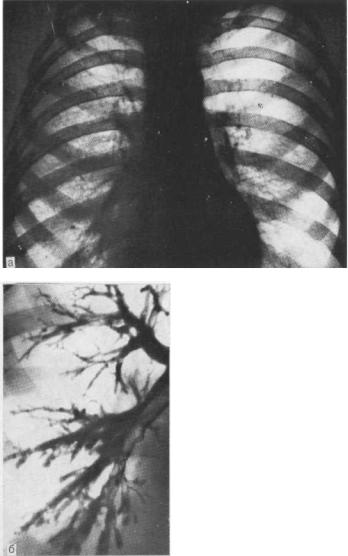

Восновном на обзорной рентгенограмме определяются: 1) разрежение и ослабление легочного рисунка в одной из легочных зон; 2) разрежение рисунка в сочетании с дополнительной тенью у контура сердца; 3) тяжистая тень или усиление и деформация рисунка на фоне понижения прозрачности легочного поля (рис. 1.19). При всех указанных вариантах отмечаются обеднение, разрежение легочного рисунка в верхней зоне слева и перераспределение при первых двух вариантах, когда уменьшение объема нижней доли более значительно, чем при последнем варианте. Именно в этом варианте наблюдается картина тяжистого затемнения, обусловленного бронхоэктазами. Наиболее демонстративная картина поражения бронхиального дерева выявляется при бронхографии, которая позволяет преодолеть диагностические и дифференциально-диагностические трудности (рис. 1.20, а, б).

1.16.ДОЛЕВАЯ И СЕГМЕНТАРНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Вданном разделе мы остановимся лишь на одном симптоме —

ограниченной тяжистой тени или усилении легочного рисунка на ограниченном участке, который может соответствовать сегментарной или долевой пневмонии. До сих пор существует мнение, что рентгенологическая картина усиления рисунка наблюдается в начальной или конечной стадии пневмонии. Однако А. В. Цинзерлинг (1970) показал, что последовательных стадий в течении крупозной пневмонии нет. Признаки каждой

52

Рис. 1.20. Обзорная рентгенограмма (а) и бронхограмма (б). Бронхоэктазы нижней доли справа. Затемнение тяжистого характера определяется в нижней медиальной зоне правого легочного поля. На бронхограмме цилиндрические бронхоэктазы.

стадии (прилив, опеченение, рассасывание) могут наблюдаться одновременно. Кроме того, сульфаниламидные препараты и антибиотики быстро «обрывают» течение пневмонии.

Между тем рентгенологическая картина в виде усиления рисунка продолжает иметь место. Как это объяснить? Усиление рисунка в проекции верхней, средней доли, язычковых сегментов наблюдается наиболее часто, причем практически всегда сочетается с некоторым понижением прозрачности легочной

53

Рис. 1.21. Обзорная рентгенограмма (а) и боковая томограмма (б). Усиление рисунка в проекции V сегмента справа. На томограмме однородное затемнение этого же сегмента. В последующем отмечено полное рассасывание.

ткани на этом же участке. При исследовании в боковой проекции, особенно при томографии, выявляется характерное для пневмонии затемнение сегмента или субсегмента. Следовательно, ограниченное тяжистое затемнение на обзорной рентгенограмме легких может быть обусловлено острой пневмонией, что доказывается исследованием в боковой проекции и полной

54

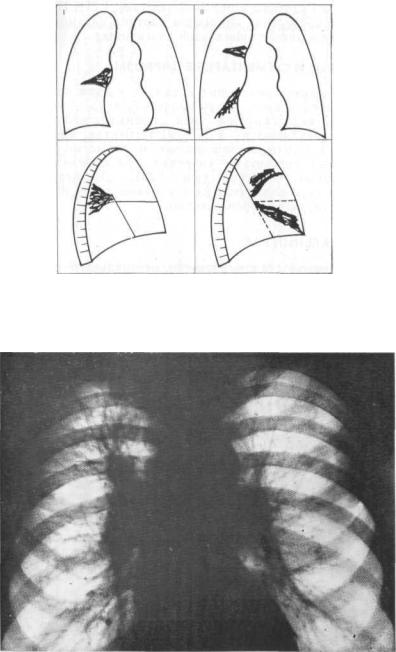

Рис. 1.22. Рентгенологическая картина цирротических изменений легких.

I — ц и р р о з VI сегмента с п р а в а ; II — ц и р р о з I I I сегмента и с р е д н е й д о л и .

Рис. 1.23. Обзорная рентгенограмма. Тяжистое затемнение в правой прикорневой зоне. Головка и тело корня расширены.

нормализацией картины через 2—3 нед (рис. 1.21). При наличии клинических проявлений описанная картина пневмонии обычно не нуждается в дифференциальной диагностике.

1.17. ДОЛЕВЫЕ И СЕГМЕНТАРНЫЕ ЦИРРОЗЫ

Циррозы, имеющие небольшой объем, т. е., как правило, сегментарной локализации, могут проявляться на обзорной рент-

генограмме |

в виде тяжистой |

тени, |

стримыкающей |

к |

корню. |

||||

Тень чаще |

локализуется в |

III—VI |

сегментах, имеет |

контур, |

|||||

совпадающий |

с |

междолевой |

щелью, |

и |

тяжистый |

характер, |

|||

обусловленный |

просветами |

умеренно |

|

расширенных |

бронхов |

||||

субсегментарного |

калибра |

(рис. |

1.22). |

Дифференциальная |

|||||

диагностика осуществляется на основании томо- и бронхографии, в ряде случаев — бронхоскопии.

1.18. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАК

На определенной стадии развития центрального рака, когда уже нарушены аэродинамика соответствующего сегмента или всей доли и кровообращение, но легкое еще не потеряло воздушности, на обзорной рентгенограмме может определяться тяжистая тень, примыкающая к корню (рис. 1.23). Последняя нередко неверно трактуется как пневмония, ограниченный

Рис. 1.24. Томограмма в правой косой проекции того же больного. Сужение верхнедолевого бронха и наличие перибронхиального узла. Бронхобиопсия — центральный рак верхнедолевого бронха.

56

|

|

Дифференциально-диагностические признаки |

одностороннего |

тяжистого |

затемнения |

Т а б л и ц а |

1.2 |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

Заболевание |

Клиническая |

картина |

|

|

|

|

Рентгенологическая |

картина |

|

Данные |

бронхоскопии |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

изменения |

легких |

|

|

изменения корней |

|

биопсии |

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Бронхоэктатиче- |

Заболевание известно с детскоПонижение |

прозрачности Затемнение примыкает |

к При бронхоскопии |

яв- |

|||||||||||||||||

ская болезнь |

го возраста. Периодически |

облегочного поля, тяжистый корню |

легкого, |

последления |

бронхита |

различ- |

|||||||||||||||

|

|

острения |

болезни, |

сопровождахарактер |

легочного |

риний структурен |

|

ной протяженности и сте- |

|||||||||||||

|

|

ющиеся |

кашлем |

с |

выделением сунка. При бронхографии |

|

|

|

пени в зависимости от ха- |

||||||||||||

|

|

мокроты (200 мл и более^субопределяется характерная |

|

|

|

рактера |

процесса. |

Биоп- |

|||||||||||||

|

|

фебрильной |

температурой |

тела, картина |

|

|

|

|

|

|

|

|

сия не требуется |

|

|

||||||

|

|

кровохарканьем |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Долевая или сег- |

Обычно острое начало болезни: Понижение |

прозрачности Корень |

легкого |

структуБиопсия не требуется |

|

||||||||||||||||

ментарная |

пневмо |

боль в груди, повышение темлегочного поля, «воспа- |

рен |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

ния |

|

пературы |

тела, |

непостоянный лительное» |

усиление ри- |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

кашель, |

увеличение |

СОЭ, |

|

лейсунка — тяжистая тень, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

коцитоз |

|

|

|

|

|

примыкающая к корню. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Быстрая |

|

рентгенологи- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

ческая динамика |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Долевой или сегКлинические |

проявления |

завиТяжистое |

|

затемнение |

с Корень |

легкого |

структуПри бронхоскопии может |

||||||||||||||

ментарный |

цирроз сят от присоединения вторичной четкой |

границей, |

если рен, |

иногда перекрыт |

те быть выявлено |

рубцовое |

|||||||||||||||

|

|

инфекции в зоне цирроза. Непоследняя |

совпадает |

с пью цирроза |

|

сужение |

устья |

соответст- |

|||||||||||||

|

|

эедко клинических |

проявлений междолевой |

щелью |

|

|

|

|

|

вующего |

сегментарного |

||||||||||

|

|

нет |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

бронх-а |

|

|

|

|

Изменения |

вследКлинические |

проявления неспеТяжистая тень, примыкаКорень легкого уплотнен, При бронхоскопии |

опре- |

||||||||||||||||||

ствие центральной цифичны: кашель, |

субфебрильющая к |

корню легкого. неструктурен, может быть деляется |

опухолевое |

су- |

|||||||||||||||||

опухоли бронха |

ная температура тела, увеличеМожет значительно |

|

расширен. При |

томогражение бронха. Биопсия |

|||||||||||||||||

|

|

ние СОЭ, что отражает наличие уменьшаться, |

затем вновь фии |

выявляется |

сужение бронха позволяет верифи- |

||||||||||||||||

|

|

вторичного воспалительного |

рецидивирует |

|

|

или культя бронха |

цировать диагноз |

|

|

||||||||||||

|

|

процесса |

в легочной паренхиме |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

пневмосклероз и т. п. В этой ситуации томография соответствующего бронха способствует уточнению характера данной тени. На томограмме при центральном раке определяются суже-

ние, |

культя бронха, |

периобронхиальный узел или сочетание |

этих |

симптомов (рис. |

1.24). |

1.18.1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОДНОСТОРОННЕГО ТЯЖИСТОГО ЗАТЕМНЕНИЯ

Поскольку тяжистые односторонние затемнения легких наблюдаются при различных заболеваниях (острая пневмония, циррозы, бронхоэктазы, центральный рак), уже при первом рентгенологическом исследовании и выявлении указанной патологии проводится их дифференциация. Следует отметить, что в ряде случаев клинико-анамнестические данные о давности заболевания, в частности при бронхоэктазах и циррозе, имеют определенное значение для диагностики. В то же время рентгенологическая картина, выявленная при томо- и бронхографии, в большинстве случаев позволяет преодолеть диагностические затруднения. Быстрая динамика процесса с полной нормализацией картины свойственна пневмонии. Цирроз доли легкого характеризуется стабильностью изменений с сохранением деформированных просветов дренирующих бронхов. Наличие культи бронха, перибронхиальной узловатой тени доказывает раковый характер процесса. Сведения, представленные в табл. 1.2, облегчают дифференциальную диагностику заболеваний этой группы.

2.КОЛЬЦЕВИДНЫЕ ТЕНИ

2.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

В этом разделе речь идет о единичных и множественных, в основном тонкостенных, полостях в легких. Полости в легких — весьма распространенное явление. Оно встречается при долевых и сегментарных затемнениях (абсцедирующая пневмония, хроническая неспецифическая пневмония, цирротический и инфильтративный туберкулез), затемнениях без четких анатомических границ, округлых затемнениях (туберкулома с распадом, периферический рак с распадом, круглые фокусы хронической пневмонии, абсцесс, эхинококк с распадом и др.), диссеминациях (гематоген- но-диссеминированный туберкулез, пневмокониозы), распространенных процессах (саркоидоз) и др.

Но во всех перечисленных ситуациях полости распада либо не выступают на первый план, как при абсцедирующей пневмонии, когда ведущим скиалогическим признаком является само пневмоническое затемнение, либо составляют лишь часть шаровидного образования, в частности при туберкуломе или периферическом раке, либо сопровождаются большим количеством очаговых теней и фиброзом при различных формах туберкулеза. Описание всех этих и подобных им скиалогических картин читатель найдет в соответствующих разделах. В этом же разделе рассмотрены трудности дифференциальной диагностики полостей, являющихся ведущим и основным симптомом рентгенологической картины. При всем этом повторы в какой-то степени неизбежны, тем более, что одно и то же заболевание в динамике может проявляться вначале округлым затемнением с одной или несколькими полостями распада, затем затемнением с большой центрально расположенной полостью распада и толстыми стенками и, наконец, в виде тонкостенной полости. Возможна и противоположная динамика: тонкостенная полость, заполняясь, становится округлым затемнением (заполненные каверны) либо в ней появляется новый фокус затемнения, который может заполнить всю полость (в частности, при аспергиллемах).

Существует большое число классификаций тонкостенных воздушных полостей, создателями которых являются морфологи, рентгенологи, хирурги, фтизиатры и другие специалисты. Казалось бы, наиболее логично тонкостенные полости в зависимости от их происхождения разделить на врожденные и приобретенные. Однако до сих пор нет достоверных, проверенных практикой кли- нико-рентгенологических критериев, основываясь на которых можно было бы отличить врожденные образования от приобретенных. Ю. Н. Левашов (1978) лишь у 9 из 8092 (0,11%) детей

59

обнаружил в легких множественные кисты врожденного характера, которые отличались от приобретенных бронхоэктазов тремя признаками: отсутствием хрящевых пластинок в стенках, недоразвитием респираторных отделов легких и слабо выраженным воспалением в бронхах и паренхиме легкого.

Понятно, что эти признаки уловимы на морфологическом уровне и не могут быть достоверно установлены клиническими и рентгенологическими методами исследования. Кроме того, морфологи все еще спорят о доказательности критериев врожденности воздушных полостей.

В практической работе, исходя из диагностических возможностей применяемых методик исследования и потребностей клиники, мы делим тонкостенные полости в легких на пять групп: бронхиальные (истинные) кисты, кистевидные бронхоэктазы, постпневмонические (ложные) кисты, санированные каверны и эмфизематозные буллы.

Что касается теней, которые могут симулировать кольцевидные образования, то их немного. В первую очередь это относится к переплетениям сосудистого рисунка, которые иногда могут дать картину тонкостенных полостей. Кроме того, встречаются неправильности строения ребер, например раздвоенное ребро Лушки, перемычки между ребрами, изменения ребер после туберкулеза и остеомиелита, которые при первом взгляде на снимок или экран могут создать впечатление полости. Однако полипозиционное исследование, особенно при рентгеноскопии, дает возможность исключить кольцевидные тени, хорошо очерченные и замкнутые со всех сторон, сохраняющие форму при поворотах и смещающиеся с легким при дыхании.

2.2. МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для дифференциальной диагностики кольцевидных теней применяют следующие методики:

1.Полипозиционное исследование под контролем рентгеновского экрана, в том числе в латеропозиции.

2.Производство прямых и боковых снимков, в том числе прицельных.

3.Производство прямых и боковых томограмм паренхимы легкого.

4.Бронхография, в основном ненаправленная.

5.Контрастное исследование желудочно-кишечного тракта.

6.Диагностический пневмоторакс и пневмоперитонеум.

2.3.БРОНХИАЛЬНЫЕ (ИСТИННЫЕ) КИСТЫ

Бронхиальные кисты — это тонкостенные полости в легких, представляющие собой локальные расширения бронхов, возникшие вследствие вентильного стеноза в их проксимальных отрезках. Стенками таких полостей являются растянутые стенки бронхов,

60