4 курс / Лучевая диагностика / Rentgenodiagnostika_zabolevaniy_organov_dykhania_Rozenshtraukh

.pdf

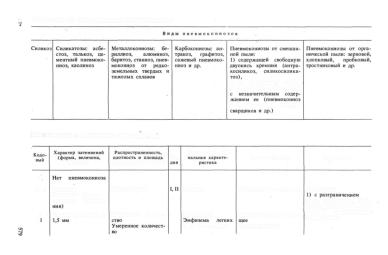

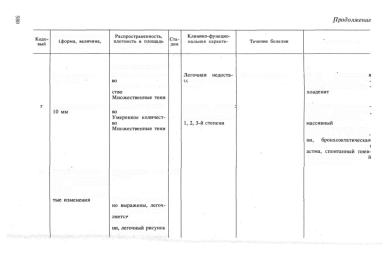

- Таблица 10. Классификация пневмокониозов1

2) не содержащей свободной двуокиси кремния или

шлифовальщиков, электро-

К.mi I и ко-рентгс нологическая характеристика

|

|

|

|

Клинико-функцио- |

|

|

|

|

контуры) |

распространения теней |

Ста- |

Течение болезни |

Осложнения |

||

|

|

|

|

|

|||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

0 - 1 |

Контроль |

Двусторонняя |

Бронхит |

Быстро прогрессирующее |

Туберкулез: |

||

|

Узелковый (малые |

|

|

|

|

|

|

|

округлые |

затемне- |

|

|

|

форм |

туберкулеза (фор- |

|

|

|

|

|

|

мы туберкулеза по совре- |

|

р |

Узелки |

размером до |

Небольшое количе- |

Бронхиолит |

Медленно прогрессирую- |

менной |

классификации |

туберкулеза): |

|||||||

|

|

|

|

1, 2, 3-й степени |

Регрессирующее |

|

|

|

Характер затемнений |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

контуры) |

распространения теней |

ристика |

Осложнения |

|||||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

Множественные тени |

|

|

|

|

|

||

|

Узелки |

размером |

Небольшое количест- |

|

Позднее развитие |

2) без |

|

разграничен |

|||

|

1,5-3 |

мм |

|

|

|

|

с"тГнТ |

'" 2' 3"Й |

формы |

туберкулеза: си |

|

|

|

|

|

Умеренное |

количе- |

ликотуберкулезный брон |

|||||

|

Узелки размером 3— |

Небольшое количест- |

Легочное |

сердце |

Силикотуберкулез: мелко |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

компенсированное, |

узловой, |

|

крупноузловой |

|

|

|

|

|

|

|

|

декомпенсированное |

(силикотуберкулома), |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пневмония: острая, хро- |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ническая 1, 2, 3-й степе |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

болезнь, |

бронхиальная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

моторакс, |

ревматоидны |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

артрит, |

неоплазма |

|

s |

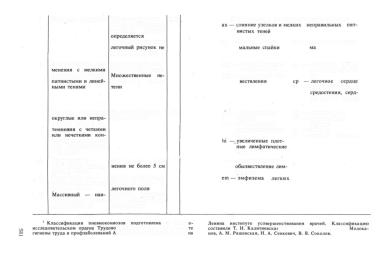

Интерстициальный |

Двусторонняя, |

диф- |

1,П |

|

|

|

|

|||

(небольшие |

затемне- |

фузная |

|

|

|

|

|

|

|||

|

ния |

неправильной |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

формы) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Линейные |

и сетча- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нерезко или умерен- |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

ный рисунок |

опреде- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Множёственные |

те- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

не дифференцируется |

|

|

|

|

|

||

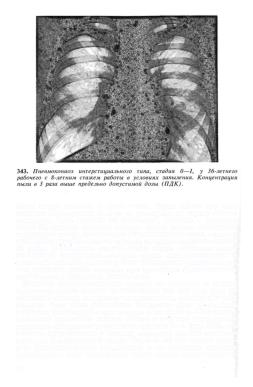

/ стадии у 39-летнего формовщика •рация пыли в 6 раз выше ПДК.

ключение о наличии или отсутствии профессионального заболевания. Естественно, что при сравнительной оценке необходимо внимательно учесть не только рентгенологические, но и клинические и лабораторные данные, динамика которых также имеет существенное значение. Необходимо подчеркнуть, что к формулированию заключения о наличии пневмокониоза следует отнестись с особой ответственностью, так как подобный диагноз часто служит основанием для важных организационных мероприятий, включая смену профессии больного.

Как следует из классификации, рентгенологическая характеристика отдельных стадий пневмокониоза различна при интерстициальном и узелковом видах пневмокониоза, поэтому их следует рассматривать и описывать раздельно.

Интерстициальный пневмокониоз

I стадия. Для I |

стади и и н т е р с т и ц и а л ь н о |

г о пневмо - |

к о н и о з а характерна |

следующая рентгенологическая |

картина. Ве- |

дущим симптомом при этой стадии процесса является деформация легочного рисунка, проявляющаяся диффузной сетчатостью, занимающей нижние и средние пояса легочных полей. В верхних поясах также видна сетчатость, но преимущественно в наружных зонах, в то время как в средних и медиальных еще сохраняется радиальное направление линейных теней. Тени корней легких умеренно расши-