6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / Белоголовский_Г_Г_Анатомия_человека_Для_массажистов_2007

.pdf

16

Рецепторы способны различать четыре основных вкуса: сладкое воспринимают рецепторы, располагающиеся на кончике языка, горькое — рецепторы, находящиеся у корня языка, соленое и кислое — рецепторы по краям языка.

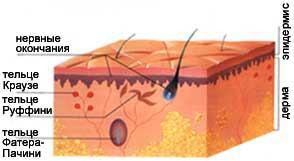

Кожный анализатор воспринимает внешние механические, температурные, химические и другие раздражители кожи. Кожа (cutis) представляет собой общий покров тела, площадь которого достигает 1,5–2,0 м2. В 1 см2 кожи содержится до 300 чувствительных нервных окончаний.

Кроме осязательной функции, кожный покров выполняет защитную, предохраняя от повреждений расположенные под ним органы и части организма, препятствует проникновению вредных веществ и микроорганизмов, играет немаловажную роль в процессе дыхания, водои теплообмене.

Рецепторная функция кожи — восприятие извне и передача сигналов в ЦНС. Рецепторы кожи воспринимают тактильные, температурные и болевые раздражения.

Осязание — сложное ощущение, возникающее при раздражении рецепторов кожи, наружных частей слизистых оболочек и мышечно-суставного аппарата. Осязательный рецептор — рецептор осязания, расположенный в сосочковом, самом наружном слое кожи.

Часть этих функций (прежде всего защитных) обеспечивается за счет эпителиальной ткани (textus epitheliales), которая покрывает наружную поверхность тела и способствует обмену веществ между организмом и внешней средой. Поверхностный слой кожи называется надкожницей, или эпидермисом (epidermis), и представляет собой многослойный, постоянно ороговевающий эпителий. Толщина эпидермиса составляет от 0,07 до 0,4 мм.

Второй слой кожи — собственно кожа, или дерма (dermis), — представляет собой волокнистую соединительную ткань.

В дерме различают более глубокий сетчатый слой (stratum reticulare) и поверхностный сосочковый слой (stratum papillae). На поверхности сосочкового слоя располагаются сосочки, врастающие в эпидермис. В бороздках между сосочками находятся петли кровеносных сосудов и нервные окончания, которые вместе с нервными окончаниями сетчатого слоя представляют собой рецепторы, воспринимающие тактильные раздражения.

Кожа служит первым защитным барьером в момент прикосновения токоведущего проводника к телу. Обладая большим электрическим сопротивлением, достигающим иногда десятки тысяч Ом, кожа, в первый момент, препятствует прохождению электрического тока

|

через внутренние органы, что позволяет включиться |

|

|

другим видам защиты организма. |

|

|

Функциональное нарушение 30-50% кожного |

|

|

покрова, при отсутствии специальной медицинской |

|

|

помощи, приводит к гибели человека. |

|

|

На коже имеется примерно 500 тысяч точек — |

|

|

тактильных анализаторов, воспринимающих ощуще- |

|

|

ния, возникающие при воздействии на кож-ную |

|

|

поверхность различных механических |

стимулов |

Рисунок 414. Разрез кожи и |

(прикосновение, давление). Кроме этого, |

на коже |

имеются неравномерно распределённые анализато- |

||

тактильные рецепторы. |

ры, воспринимающие боль, тепло и холод. |

|

Наиболее высокая чувствительность на дистальных частях тела (наиболее удалённых от оси тела).

Тактильный анализатор обладает высокой способностью к пространственной локализации. Характерная его особенность — быстрое развитие адаптации (привыкания), т.е. исчезновение чувства прикосновения или давления. Время адаптации зависит от силы раздражителя, для различных участков тела оно колеблется от 2 до 20 секунд. Благодаря адаптации мы не чувствуем прикосновение одежды к телу.

Температурная чувствительность свойственна организмам, обладающим постоянной температурой тела, достигаемой терморегуляцией. Температура кожи ниже внутренней

17

температуры тела (примерно З6,6 °С) и различна для отдельных участков (на лбу 34-35, на лице 20-25, на животе 34, на стопах ног 25-27° С).

Вкоже человека находятся два вида анализаторов температуры: одни реагируют только на холод, другие — только на тепло. Всего на коже около 30 тысяч тепловых точек и примерно 250 тысяч точек холода.

Порог восприятия тепла и холода различен, например, тепловые точки различают разницу температуры в 0,2, а точки холода в 0,4°С. Время, необходимое для ощущения температуры, примерно 1 секунда. Температурные анализаторы, защищая организм от перегрева и переохлаждения, помогают сохранять постоянную температуру тела.

Вкоже находится большое количество рецепторов. Одни из них воспринимают температурные раздражения, другие — прикосновение и давление на кожу (тактильные). Их особенно много на кончиках пальцев, в коже ладоней, на кончике языка, на губах. Третьи воспринимают болевые раздражения. Возникшее в коже возбуждение по чувствительным нервам и проводящим путям передается в головной мозг в чувствительную зону (область теменных долей), где возникает соответствующее ощущение. Раздражая кожу различными раздражителями, можно вызвать четыре рода ощущений: чувство прикосновения и давления (тактильное чувство), чувство холода, чувство тепла, болевое чувство. Совокупность тактильных, температурных и проприоцептивных ощущений составляет чувство осязания. Четыре вида кожной чувствительности обусловлены наличием в коже различных рецепторов: тактильных — около 500000, холодовых — 250000, тепловых — 30000. Кожная чувствительность (кроме болевой) проецируется в заднюю центральную извилину коры больших полушарий.

Осязательные рецепторы позволяют головному мозгу определить не только природу раздражителя (давление, тепло...), но и определить точное место его воздействия. Есть несколько видов осязательных рецепторов.

Вкоже содержатся сосуды и чувствительные, двигательные, сосудодвигательные, симпатические и секреторные нервы. Окончания чувствительных нервов располагаются в эпидермисе, благодаря им осуществляется восприятие болевых ощущений. Осязательные тельца, или тельца Мейсснера (corpuscula tactus) (рис. 415), находятся в сосочках дермы, имеют овальную форму и окружены соединительно-тканной оболочкой. Наибольшее их количество наблюдается в подушечках пальцев, ладонной поверхности кистей и на подошвах. Эти тельца воспринимают прикосновения. Осязательные мениски — диски Меркеля — располагаются в нижних слоях эпидермиса, состоят из эпителиальных клеток и чувствительных нервных окончаний. Они также воспринимают прикосновения и образуют зоны повышенной чувствительности (например, их очень много в губах). Воздействие тепла воспринимают тельца Руффини (рис. 415), а холод — колбы Краузе (рис. 415). В подкожной основе располагаются крупные (от 2 до 4 мм) овальные пластинчатые тельца Фатера-Пачини (corpuscula lamellosa) (рис. 415), которые способны не только передавать в мозг информацию о касании, но и оценивать степень давления, в результате чего организм реагирует на вибрацию.

Рисунок 415. Тактильные рецепторы кожи.

Мышечное чувство. Для человека важное значение имеет мышечно-суставное чувство, позволяющее при закрытых глазах правильно определить положение своего тела, находить предметы. Рецепторы двигательного анализатора находятся в мышцах, сухожилиях, связках и на суставных поверхностях; их называют проприоцепторами (от латинского proprius —

18

собственный). Они посылают сигналы в мозг, сообщая о том, в каком состоянии находятся мышцы. По нервам возбуждение от мышц и суставов передается в чувствительно-двигатель- ную зону больших полушарий, где возникает ощущение, позволяющее различать изменения в положении отдельных частей и всего тела в пространстве. Благодаря мышечному чувству определяется масса и объем предметов, производится тонкий анализ движений и их координация. В ответ мозг направляет импульсы, координирующие работу мышц. Мышечное чувство, учитывая воздействие гравитации, «работает» постоянно. Благодаря ему человек принимает более удобную позу.

При нарушении функции двигательного анализатора походка становится неуверенной, шаткой, человек теряет равновесие.

Болевая чувствительность. Боль — сигнал тревоги для организма, призыв к борьбе с опасностью. Боль воспринимают любые анализаторы, если превышен верхний порог чувствительности, но есть и специальные рецепторы в слое кожи — болевые. На одном квадратном сантиметре кожи имеется до 100 болевых точек — оголённых окончаний нервов.

Боль может быть опасной, например, при болевом шоке, который осложняет деятельность организма по самовосстановлению.

Болевые ощущения вызывают оборонительные рефлексы, в частности, рефлекс удаления от раздражителя. Под влиянием боли перестраивается работа всех систем организма.

Пример порога болевой чувствительности: 1) кожа живота — 20 г/мм2; 2) кончики пальцев

— 300 г/мм2.

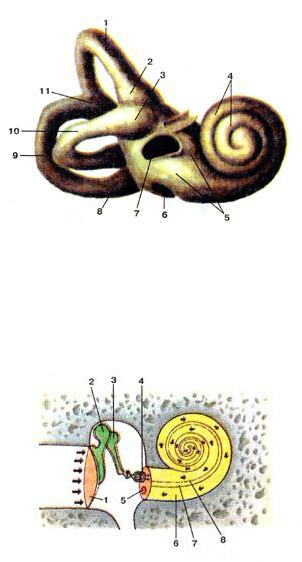

Орган слуха (рис. 416) расположен в пирамиде височной кости.

Рисунок 416. Строение органа слуха.

Орган слуха и равновесия (преддверно-улитковый орган) (рис. 417) содержит чувствительные клетки нескольких видов: рецепторы, воспринимающие звуковые колебания; рецепторы, улавливающие положение головы в пространстве; рецепторы, воспринимающие изменения направления и быстроты движения. Выделяют три части органа: наружное, среднее и внутреннее ухо.

19

Рисунок 417. Преддверно-улитковый орган (organum vestibulo-cochleare). Фронтальный разрез через наружный слуховой проход. I - ушная раковина; 2 - наружный слуховой проход; 3 - барабанная перепонка; 4 - барабанная полость; 5 - молоточек; 6 - наковальня; 7 - стремя; 8 - преддверие; 9 - улитка; 10 - преддверно-улитковый нерв; 11 - слуховая труба.

Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода и предназначено для улавливания и проведения звуковых колебаний. Ушная раковина образована эластич-ным хрящом сложной формы, покрытым кожей. Она прикрепляется к височной кости связками. Наружный слуховой проход состоит из хрящевой и костной части. Хрящевая часть является продолжением хряща ушной раковины. Наружный слуховой проход выстлан кожей и богат желе-зами, выделяющими ушную серу. Его внутренний конец замыкает барабанная перепонка, которая нахо-дится на границе между наружным и средним ухом.

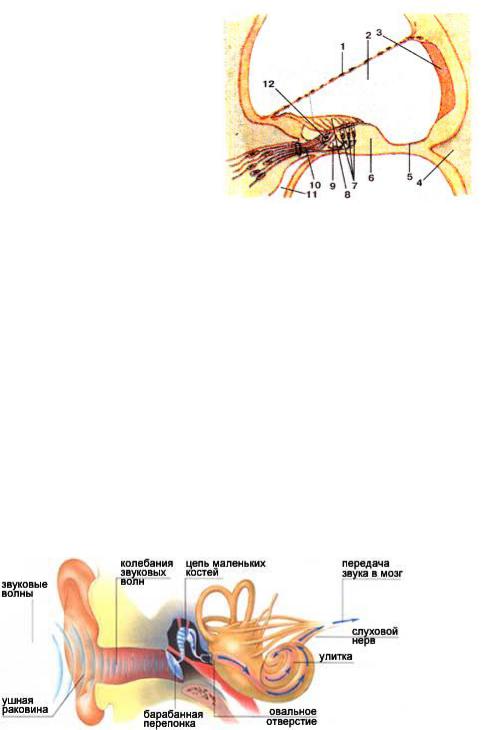

Среднее ухо лежит внутри пирамидки височной кости и состоит из барабанной полости и слуховой (евстахиевой) трубы, соединяющей среднее ухо с носоглоткой. Среднее ухо представлено барабанной полостью, которая с помощью слуховой (евстахиевой) трубы сообщается с носоглоткой; от наружного уха оно отграничено барабанной перепонкой. Составные части этого отдела — молоточек, наковальня и стремечко (рис. 418). Своей рукояткой молоточек срастается с барабанной перепонкой, наковальня же сочленена и с молоточком, и со стремечком, которое прикрывает овальное отверстие, ведущее во внутреннее ухо. В стенке, отделяющей среднее ухо от внутреннего, кроме овального окна находится еще круглое окно, затянутое перепонкой.

Рисунок 418. Слуховые косточки (ossicula auditis), правые. I - молоточек; 2 - головка молоточка; 3 - наковальне-молоточковый сустав; 4 - наковальня; 5 - короткая ножка наковальни; 6 - длинная ножка наковальни; 7 - наковальне-стременной сустав; 8 - стремя; 9 - задняя ножка стремени; 10 - основание стремени; 11 - передняя ножка стремени; 12 - рукоятка молоточка; 13 - передний отросток молоточка.

20

Внутреннее ухо, или лабиринт (рис. 419, 420), расположено в толще височной кости и имеет двойные стенки: лабиринт перепончатый как бы вставлен в костный, повторяя его форму. Щелевидное пространство между ними заполнено прозрачной жидкостью — перилимфой, полость перепончатого лабиринта — эндолимфой. Лабиринт представлен преддверием, кпереди от него находится улитка, кзади — полукружные каналы. Улитка сообщается с полостью среднего уха через круглое окно, затянутое перепонкой, а преддверие — через овальное окно.

Рисунок 419. Костный лабиринт (labyrinthus osseus) внутреннего уха; правый. Вид сбоку и спереди. 1 - передний полукружный канал; 2 - передняя костная ампула; 3 - латеральная костная ампула; 4 - улитка; 5 - преддверие; 6 - окно улитки (круглое окно); 7 - окно преддверия (овальное окно); 8 - задняя костная ампула; 9 - задний полукружный канал; 10 - латеральный полукружный канал; 11 - общая костная ножка.

Рисунок 420. Схема взаимоотношений костного лабиринта и находящегося внутри него перепончатого лабиринта. Перепончатый лабиринт показан темно-зеленым; перилимфатическое пространство — светло-зеленым. 1 - костное вещество пирамиды височной кости; 2 - задний полукружный проток; 3 - латеральный полукружный проток; 4 - передний полукружный проток; 5 - ампулы полукружных протоков; 6 - эндолимфатический мешочек; 7 - эллиптический мешочек; 8 - эндолимфатический проток; 9 - проток, соединяюший эллиптический и сферический мешочки; 10 - сферический мешочек; 11 - улитковый проток; 12 - лестница преддверия; 13 - 6apa6aнная лестница; 14 - соединяющий проток; 15 - каналец улитки; 16 - вторичная барабанная перепонка; 17 - стремя; 18 - преддверие.

21

Органом слуха является улитка, остальные его части составляют органы равновесия. Улитка (рис. 421) — спирально закрученный канал в 2,75 оборота, разделенный тонкой перепончатой перегородкой. Эта перепонка спирально завита и называется основной.

Рисунок 421. Схема строения улиткового протока. Поперечный разрез. 1 - преддверная мембрана; 2 - улитковый проток; 3 - сосудистая полоска; 4 - костная стенка спирального канала улитки; 5 -базилярная пластинка; 6 - спиральный (кортиев) орган; 7 - наружные волосковые клетки спирального органа; 8 - покровная мембрана; 9 - внутренний туннель; 10 - нервные волокна; 11 - спиральный узел улитки; 12 - внутренняя волосковая клетка.

Она состоит из фиброзной ткани, включающей около 24 тыс. особых волокон (слуховые струны) разной длины и расположенных поперек вдоль всего хода улитки: самые длинные — у ее вершины, у основания — наиболее укороченные. Над этими волокнами нависают слуховые волосковые клетки — рецепторы. Это периферический конец слухового анализатора, или кортиев орган. Волоски рецепторных клеток обращены в полость улитки — эндолимфу, а от самих клеток берет начало слуховой нерв.

Восприятие звуковых раздражений (рис. 422-423). Количество информации, получаемой человеком посредством органа слуха, значительно меньше воспринимаемой с помощью органа зрения (примерно 10%). Однако и она имеет большое значение в поведении, в развитии и формировании личности, в частности, для развития речи у ребенка, которая оказывает существенное влияние на его психическое и интеллектуальное становление.

Орган слуха имеет около 23 тысяч клеток — анализаторов, в которых звуковые волны превращаются в нервные импульсы, идущие в мозг. Человеческое ухо воспринимает звуки частотой от 1620 герц (Гц) до 20-22 кГц. Интенсивность звуков принято измерять в таких относительных единицах, как белы и децибелы (дБ).

Важная особенность слуха —

бинауральный эффект — возмож-

ность определения направления Рисунок 422. звука. Звук доходит до ушной раковины, обращённой к источнику звука, быстрее, чем до другой, более удалённой. У людей, глухих на одно ухо, бинауральный эффект отсутствует. Бинауральный эффект мало помогает при поступлении звука сверху.

Колебания стремечка через мембрану овального окна передаются перилимфе преддверия, а через нее — перилимфе улитки. Пробегая по ее перилимфатическому пространству к вершине завитка улитки, они приводят в действие звуковоспринимающий аппарат — спиральный (кортиев) орган. Он находится в стенках перепончатого лабиринта улитки. Воспринимающие клетки располагаются на мембране, имеющей разную ширину у начала улитки и у ее вершины.

22

Считается, что в результате этого мембрана резонирует разными своими частями в ответ на звуки разной высоты. Ее воспринимающие клетки имеют микроскопические волоски, которые при колебаниях мембраны касаются другой пластинки, нависающей над ними в виде полога (покровная мембрана). Это и является стимулом к формированию нервных импульсов, которые в дальнейшем VIII черепномозговым нервом будут передаваться в мост головного мозга, а через его центры и центры промежуточного мозга — в височную долю полушария, где расположен корковый центр слуха.

Рисунок 423. Схема распространения звуковой волны (показано стрелками) в наружном; среднем и внутреннем ухе. I - барабанная перепонка; 2 - молоточек; 3 - наковальня; 4 - стремя; 5 - круглое окно; 6 - барабанная лестница; 7 - улитковый проток; 8 - лестница преддверия.

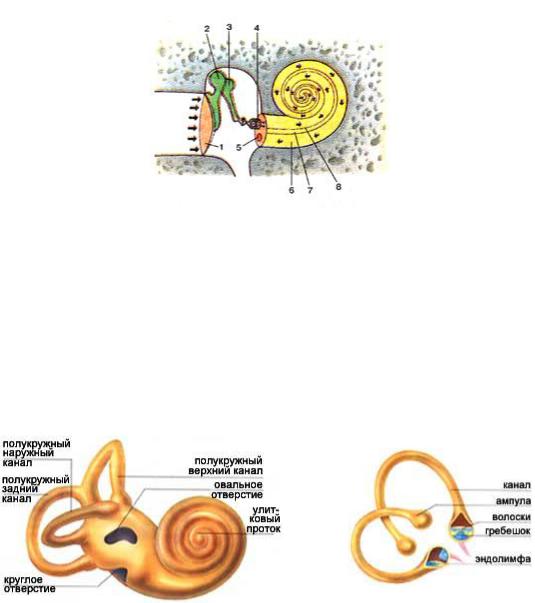

Вестибулярный аппарат. Для ряда профессий состояние вестибулярного аппарата (рис. 424) имеет особенно важное значение (моряки, лётчики, некоторые виды геодезических работ и т.д.). В определении положения тела в пространстве, его перемещении и скорости движения большую роль играет вестибулярный аппарат. Он расположен во внутреннем ухе и состоит из преддверия и трех полукружных каналов, размещенных в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Полукружные каналы наполнены эндолимфой.

Рисунок 424.

В эндолимфе преддверия находятся два мешочка — круглый и овальный со специальными известковыми камешками — статолитами, прилежащими к волосковым рецепторным клеткам мешочков. Перепончатые полукружные каналы, а также мешочек и маточка, содержат в своих стенках вестибулярные воспринимающие клетки, снабженные волосками. В пятнах мешочка и маточки волоски погружены в особую тонковолокнистую и желеподобную массу с кристаллами карбоната кальция (отолиты). При разных положениях головы эта масса в силу гравитации воздействует на волоски под разными углами, что и улавливается рецепторными клетками.

23

Аналогичные клетки в стенке ампул полукружных перепончатых каналов возбуждаются в другой ситуации. Они реагируют на смещения эндолимфы, находящейся в этих каналах. Последние не случайно имеют трехмерную ориентацию. При любом движении головы, в неодинаковой мере в разных каналах, эндолимфа будет смещаться относительно стенок этих идеально круглых образований, стимулируя рецепторные клетки через их волоски.

Информация от вестибулярного воспринимающего аппарата через одноименную часть VIII черепномозгового нерва передается в виде потоков нервных импульсов в головной мозг.

При обычном положении тела статолиты своим давлением раздражают волоски нижних клеток, при изменении положения тела статолиты также перемещаются и своим давлением раздражают другие клетки; полученные импульсы передаются в кору больших полушарий. В ответ на раздражение вестибулярных рецепторов, связанных с мозжечком и двигательной зоной больших полушарий, рефлекторно изменяются тонус мышц и положение тела в пространстве. Организм рефлекторно отвечает необходимым изменением положения тела.

Взаимозаменяемость органов чувств. Организм человека способен компенсировать повреждения одних органов чувств за счет других. При потере зрения повышается острота слуха, обостряются обоняние и осязание. Особенно удивительна приспособленность организма человека к внешней среде при одновременном повреждении нескольких органов чувств. Например, обоняние у слепоглухонемых людей настолько обострено, что по запаху они могут определять знакомых и даже названия газет и журналов, всей поверхностью тела «слушать» музыку, улавливая вибрацию воздуха во время игры на музыкальных инструментах. Взаимозаменяемость органов чувств свидетельствует о неисчерпаемых и до конца еще не познанных возможностях организма человека.

24

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Латинский алфавит

Таблица 27. Латинский алфавит

Написание |

Название |

Написание |

Название |

A a |

a |

M m |

эм |

B b |

бэ |

N n |

эн |

C c |

цэ |

O o |

о |

D d |

дэ |

P p |

пэ |

E e |

э |

Q q |

ку |

F f |

эф |

R r |

эр |

G g |

гэ |

S s |

эс |

H h |

га |

T t |

тэ |

I i |

и |

U u |

у |

J j |

йота (йот) |

V v |

вэ |

K k |

ка |

X x |

икс |

L l |

эль |

Y y |

ипсилон, игрек |

|

|

Z z |

зэта (зэт) |

Буквы a, e, i, o, u, y передают гласные звуки.

Буквы b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z передают согласные звуки. 2. Правила чтения гласных и согласных.

Произношение гласных и согласных, совпадающих со звуками русского языка.

Таблица 28. Правила чтения латинских букв

Буква |

A a |

произносится как звук [а]. |

Буква |

B b |

произносится как звук [б]. |

Буква |

D d |

произносится как звук [д]. |

Буква |

E e |

произносится как звук [э]. |

Буква |

F f |

произносится как звук [ф]. |

Буква |

G g |

произносится как звук [г]. |

Буква |

K k |

произносится как звук [к]. |

Буква |

M m |

произносится как звук [м]. |

Буква |

N n |

произносится как звук [н]. |

Буква |

O o |

произносится как звук [о]. |

Буква |

P p |

произносится как звук [п]. |

Буква |

R r |

произносится как звук [р]. |

Буква |

T t |

произносится как звук [т]. |

Буква |

U u |

произносится как звук [у]. |

Буква |

V v |

произносится как звук [в]. |

Например: abdomen произносится как [абдомэн] - живот; gutta произносится как [гутта] - капля;

vertebra произносится как [вэртэбра] - позвонок; foramen произносится как [форамэн] - отверстие; apertura произносится как [апэртура] - апертура.

! – Обратите особое внимание на произношение буквы е – она должна произноситься как

[э], а не [e].

Особенности произношения некоторых гласных и согласных.

25

1.Буква L l читается всегда мягко как [ль]. Например: ala [аля] - крыло;

palma [пальма] - ладонь.

2.Буква H h. В русском языке нет аналога для данного звука. Буква H h читается, приблизительно, как белорусская буква [г], английская или немецкая буква h в начале слова [h]. Например: hepar [гэпар] – печень.

3. Буква C c произносится как русский звук [ц] перед буквами e, i, y и перед буквосочетаниями ae, oe, которые произносятся как русский гласный звук [э].

Например: cerebrum [цэрэбрум] - головной мозг; cingulum [цингулюм] - пояс;

cysta [циста] - киста; caecus [цэкус] – слепой.

N.B! Сочетание -сс- в этой же позиции читается как сочетание [кц]. Например: occiput [окципут] - затылок;

os coccygis [ос кокцигис] - копчиковая кость.

В остальных случаях буква С с читается как русский звук [к]. Например: cranium [краниум] - череп;

costa [коста] - ребро; caput [капут] - голова;

truncus [трункус] - ствол, туловище. 4. Буква I i читается как русский звук [и]. Например: intestinum [интэстинум] - кишка.

Буква I i а) в начале слова перед гласными a, e, o, u б) в середине слова между гласными произносится как русское [й].

Например: ieiunum [йэюнум] - тощая кишка maior [майор] – большой.

Втаких случаях в словах латинского происхождения можно использовать букву [J j]. Например: jejunum [ йэюнум ] - тощая кишка

major [майор] – большой.

Буква J j не пишется в словах греческого происхождения (например: iater [иатэр] - врач). 5. В большинстве случаев буква S s произносится как русский звук [с].

Например: sulcus [сулькус] - борозда; gaster [гастэр] - желудок; bursa [бурса] - сумка; pelvis [пэльвис] – таз.

Всередине слова между гласными буква S s произносится звонко как русский звук [з]. Например: basis [базис] - основание.

Часто буква S s читается как [з] и в сочетаниях - ns -, - ms - в словах греческого

происхождения.

Например: platysma [плятизма] - подкожная мышца шеи; chiasma [хиазма] - перекрест.

Но syndesmosis [синдэсмозис] - синдесмоз. N.B! Сочетание - ss - читается как русское [сс].

Например: fossa [фосса] - ямка (удлинённой формы).

6.Буква X x читается как сочетание русских звуков [кс]. Например: axis [аксис] - ось.

7.Буква Z z в словах греческого происхождения читается как звук [з]. Например: zygomaticus [зигоматикус] - скуловой.

В словах негреческого происхождения читается как звук [ц]. Например: Zincum [цинкум] - цинк.

8.Произношение дифтонгов