6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / Белоголовский_Г_Г_Анатомия_человека_Для_массажистов_2007

.pdf22

7) поджелудочная и паращитовидная железы функционируют более или менее автономно, регулируя соответственно уровни глюкозы и кальция. Поджелудочная железа отвечает также на сигналы вегетативной нервной системы.

Иммунная система. Выделены особенности, связанные с нервной и эндокринной системами:

1)цитокины. Наиболее наглядно связь между иммунной и нервной системами иллюстрируется тем, что ФНО, ИЛ-1, ИФ вызывают лихорадку. Большие дозы многих цитокинов также вызывают сонливость и общее недомогание. Цитокины, особенно ИЛ-2 и ИЛ-6, обнаружены в мозге. ФНО и ИЛ-1 индуцируют секрецию АКТГ гипофизом, возможно, через гипоталамус.

2)лимфоидные органы. Нейроны, заканчивающиеся в тимусе и лимфатических узлах, прослеживаются по симпатическим нервам до спинного мозга;

3)лимфоциты. Установлено, что лимфоциты несут рецепторы к эндорфинам, энкефалинам, веществу Р, а также сами секретиру-ют эндорфины и гормоны, например АКТГ.

Иммунный ответ ингибируется гидрокортизоном и гормонами половых желез и при стрессовых, особенно неизбежных, ситуациях (экзамены, тяжёлые переживания и т.д.). Известно, что гипноз снижает немедленные и замедленные реакции кожной гиперчувствительности. Действительно ли эти случаи объясняются действием кортикостероидов, пока остаётся спорным.

4)аутоиммунитет. Очень многие аутоиммунные заболевания поражают эндокринные органы. Особенно сильно поражается щитовидная железа, в которой аутоанти-тела могут как мимикрировать, так и блокировать стимулирующее действие ТСГ.

Гиперчувствительность (аллергия). Нарушения, сопровождающиеся гиперчувствитель-

ностью к антигенам, являются наиболее частой формой проявлений иммунотоксичности у человека. Гиперчувствительность можно определить как избыточную по интенсивности реакцию организма на антиген или существенное понижение порога чувствительности к данному антигену. В настоящее время в мире состоянием гиперчувствительности страдают несколько десятков миллионов людей, причем около 10% нуждаются в медицинской помощи. Часто причиной патологии являются лекарственные вещества. Так, около 5% общего числа госпитализаций связано с приёмом лекарств. Для обозначения реакции гиперчувствительности предложено несколько терминов.

1.Термин «аллергия» введен Pirquet в 1906 году. Этим термином обозначалась изменённая реакция организма на повторное действие фактора. В настоящее время термин «аллергия» иногда рассматривают как синоним термина «гиперчувствительность».

2.Термин «анафилаксия» предложен Porter и Richet в 1902 году для обозначения побочной реакции, возникавшей на лошадиную сыворотку, вводившуюся с лечебной целью инфекционным больным. В настоящее время под анафилаксией подразумевают острую реакцию организма на чужеродный агент, включающую как иммунный, так и воспалительный компоненты.

3.Термин «атопия» предложен Coca в 1920 году для описания многочисленных необычных реакций, развивающихся у людей на целый ряд агентов. Эти «странные» реакции сейчас рассматриваются как аллергические. В контексте современной иммунологии атопия обозначает конституциональную или наследственную склонность к развитию состояний хронической гиперчувствительности, такие как сенная лихорадка, астма и т.д., на факторы, у «нормальных» людей не вызывающих неблагоприятные явления.

Формирование аллергического статуса связано с наличием скрытого периода после первичного контакта с аллергеном. Вслед за этим уже ничтожная доза вещества может вызвать появление симптоматики. Этому состоянию всегда предшествует этап, в ходе которого происходит проникновение антигена в организм (контакт с покровными тканями), его распознавания иммунокомпетентными клетками, сенсибилизация лимфоцитов и активация

23

процесса их пролиферации, выработка антител, диссеменация их в организме, фиксация на клетках, не вырабатывающих антитела (тучные клетки, базофилы и др.).

Таблица 22. Типы аллергических реакций (по материалам Gell, Coombs)

Тип

1.

Анафилактические или атопические реакции

Механизм

Взаимодействие антигена с антителами (IgE, IgG4), связанными с поверхностью мембран клетокэффекторов (тучные клетки, базофилы) ® высвобождение медиаторов иммунного ответа из клеток: гистамина, фактора активации тромбоцитов (ФАТ), серотонина, лейкотриенов, цитокинов, простогландинов) ® физиологическая реакция.

Проявления

Анафилактический шок, Астма, Аллергический ринит, Уртикарная сыпь

2.

Цитотоксические

реакции

3.

Реакции, опосредованные иммунным комплексом

4.

Реакции, опосредованные клеточными эффектами

Взаимодействие антител (IgM, IgG, IgA) с компонентами клеточных мембран ® активация комплемента ® активация гранулоцитов, высвобождение цитокинов, лизосомальных энзимов ® гибель и разрушение клеток

Образование иммунного комплекса антигенантитело и его преципитация в тканях ® активация комплемента ® аттракция полиморфноядерных лейкоцитов ® высвобождение медиаторов иммунного ответа (катепсины Д и Е, цитокины, лизосомальные энзимы, О2-радикалы) ® цитотоксические реакции

Взаимодействие сенсибилизированных Т-лимфоцитов с антигеном ® аттракция

макрофагов к месту взаимодействия ® высвобождение медиаторов иммунной реакции ® физиологическая реакция

Иммуноцитопении (агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитические анемии)

Реакция Артюся, Гломерулонефрит,

Пневмониты, Сывороточная болезнь и

т.д.

Контактные дерматиты, Экзема, Аутоиммунные реакции

Аллергическая реакция первого типа протекает в три этапа:

—взаимодействие антигенов со специфическими антителами, фиксированными на клеткахэффекторах;

—активация клеток-эффекторов (тучные клетки, базофилы) и высвобождение ими биологически активных веществ, включая гистамин, серотонин, гепарин, арахидоновую кислоту и т.д.;

—действие этих веществ на клетки-мишени и формирование физиологической реакции: сокращение гладкой мускулатуры бронхов (бронхоспазм), расширению артериол (крапивница), падение артериального давления и т.д.

При системном действии антигена (попадание в кровь) реакция, как правило, носит общий характер (анафилактический шок, генерализованная сыпь на коже и проч.), при контакте с тканями (дыхательные пути, кожа и т.д.) — местный. Таким образом, характер патологии определяется органом, в котором протекает аллергический процесс (сосудистая система, печень, дыхательная система и т.д.). Предрасположенность органа к повреждению определяется как токсикокинетическими (способ аппликации, особенности распределения, метаболизма, выведения ксенобиотика), так и токсикодинамическими (особенности физиологии органа) факторами. Примерами аллергических реакций этого типа являются аллергический ринит, астма, атопические кожные реакции (например, крапивница) на действие некоторых химических веществ (например, вещества раздражающего действия).

Реакция второго типа проходит при участии комплемента и приводит к повреждению антителами клеточных мембран, модифицированных токсикантом. Процесс сопровождается активацией субпопуляции клеток-киллеров, фагоцитов, и завершается разрушением клеток и их

24

фогоцитозом. Такой механизм лежит в основе поражения некоторыми ксенобиотиками форменных элементов крови.

Третий тип аллергической реакции обусловлен образованием стойкого, длительно персистирующего в организме комплекса антиген-антитело. Этот комплекс активирует систему комплемента, а затем макрофаги, нейтрофилы, тромбоциты и другие клетки, участвующие в формировании воспалительного процесса. Классическими примерами реакций данного типа являются реакция Артюса (местный процесс), сывороточная болезнь (системный процесс), аллергические пневмонии.

Аллергическая реакция четвертого типа связана с сенсибилизацией Т-лимфоцитов. Пассивную передачу состояния гиперчувствительности данного типа от одного экспериментального животного другому можно осуществить только с помощью трансплантации лимфоцитов, но не плазмы крови (в отличии от реакций 1-3 типов). Сенсибилизированные лимфоциты атакуют гаптен или продукт взаимодействия гаптена с белковыми структурами тканей, что сопровождается выделением лимфокинов — активаторов клеточных реакций, аттрактантов лейкоцитов и других биологически активных веществ. В итоге, при выраженном процессе в месте поражения образуются обширные инфильтраты, склонные к некротизации. При внутривенном введении антигена возможно развитие шокоподобного состояния. Местные реакции могут развиваться в различных органах, например, в щитовидной железе, надпочечниках, кишечнике, печени, нервной системе, коже и т.д. По этому механизму формируются в частности аллергические контактные дерматиты (АКД). У чувствительных людей целый ряд синтетических и встречающихся в природе веществ может вызвать АКД. Антибиотики, мази, косметика, смеси растворителей, краски и др., все эти агенты могут стать причиной заболевания. Сенситизация может развиться в результате однократного или повторного действия аллергена; в ряде случаев процессу предшествует многолетний контакт с веществом. Антигены, вызывающие данный тип реакции, как правило, высокоактивные соединения, растворимые в воде, способные коньюгировать с протеинами кожи с образованием комплексных антигенов, распознающихся иммунной системой как «чужеродное». Эпидермальные макрофаги (клетки Лангерганс), как полагают, играют ключевую роль в процессии антигена и презентации его Т-лимфоцитам. Ранние стадии АКД характеризуются эритемой и отеком. Межклеточный отек прогрессирует с образованием везикулярных элементов, которые, вскрываясь, образуют мокнущие поверхности. Тяжесть состояния может нарастать в течение нескольких суток после прекращения действия аллергена. Заживление проходит в течение 2-4 недель. Однажды возникнув, сенситизация сохраняется в течение длительного времени. Последующий контакт даже с малым количеством аллергена, запускает процесс. Системное поступление аллергена в организм может вызвать у сенситизированного человека тяжелую генерализованную кожную реакцию.

Псевдоаллергические реакции. Различные химические вещества, действуя на организм, порой вызывают состояния, чрезвычайно напоминающие аллергические реакции и проявляющиеся широким спектром нарушений от кожной сыпи до астмы и анафилаксии. При этом лабораторными методами не удаётся выявить участие в процессе иммунологических механизмов. Молекулярные механизмы таких феноменов в полной мере не ясны. Не исключено, что некоторые ксенобиотики обходят обычный двухстадийный процесс активации тучных клеток (фиксация на поверхности клеток антител; взаимодействие антигена с фиксированными антителами). В этом случае дегрануляция и высвобождение биологически активных веществ происходит вследствие непосредственного разрушения тучных клеток (цитотоксическое действие).

Иммуногены и аллергены. Молекулы, вызывающие иммунный ответ организма, называются иммуногенами. Идентификация иммуногена может быть осуществлена с помощью моноклональных антител. Как правило, аллергия развивается при действии именно иммуногенов, то есть высокомолекулярных соединений, естественных полных антигенов. Однако становится все более очевидным, что многие низкомолекулярные вещества

25

(производственные токсиканты, лекарства, косметика, экополлютанты и т.д.) также могут вызвать состояние гиперреактивности, т.е. выступить в качестве аллергенов.

Особый вид аллергии, вызываемый ксенобиотиками, представляет фотоаллергия. В данном случае образование прочной связи между молекулой белка и гаптеном, накопившемся в коже, активируется в результате фотохимического превращения последнего, как правило, при действии ультрафиолетовых лучей. В клинической практике нередко встречаются с фотоаллергическими реакциями на хлорпромазин, псорален, сульфаниламидные препараты и др.

Сенсибилизирующие свойства вещества могут быть оценены с помощью «индекса сенсибилизации», который представляет собой выраженную в процентах вероятность развития аллергии у лиц, контактирующих с веществом.

По частоте аллергических реакций, вызываемых медикаментами, на первом месте стоит пенициллин. Механизм формирования реакции в основном изучен. Антитела формируются на метаболиты пенициллина, в частности пеницилловую кислоту, пеницилленовую кислоту, пеницилламин. Эти соединения взаимодействуют с белками с образованием прочных амидных связей. Возможна перекрестная аллергия к другим препаратам группы пенициллина. Высокой иммуногенностью обладает цефалоспорин.

Свойствами аллергенов обладают производные салициловой кислоты, встречающиеся в виде примесей в лекарственных формах препарата (ангидрид ацетилсалициловой кислоты, цисдисалицилид и др.).

Примерно у 3% людей, принимающих барбитураты, развиваются аллергические реакции. Как правило, отмечаются кожные проявления (экзантемы, эритема). Производные фенотиазина вызывают контактную сенсибилизацию кожи, аутоиммунный агранулоцитоз, отек Квинке. Наиболее часто реакция развивается у работающих на производствах по выпуску препаратов. Аллергенами также являются некоторые анестетики (новокаин, прокаин, бензокаин), рентгеноконтрастные вещества, вызывающие кожные реакции (эритема, уртикарная сыпь, буллезные изменения кожи, лихорадку), блокаторы адренорецепторов (поражение глаз, серозных оболочек).

Аутоиммунные процессы. Распознавание «чужеродного» и формирование биологической реакции на него — основная функция иммунной системы. Для того, чтобы реагировать на чужое, иммунная система должна распознавать и «своё». Поломки в механизмах, позволяющих иммунокомпетентным структурам отличать своё от чужого лежат в основе аутоиммунных процессов. Количество болезней и синдромов, в основе которых лежат аутоиммунные процессы, неуклонно возрастает. Ранее в качестве пускового механизма рассматривали действие, прежде всего, инфекционного фактора. В настоящее время не меньшее значение придаётся химическим агентам.

Имеющиеся данные свидетельствуют, что аутоиммунные заболевания являются следствием количественных нарушений отдельных сторон и в норме протекающих процессов: увеличения количества пролиферирующих стволовых клеток, продуцируемых антител, образующихся комплексов антиген-антитело (иммунные комплексы). Полагают, что заболевания являются следствием сочетанного действия ряда причин, включая генетически обусловленную индивидуальную предрасположенность, сопутствующие воздействия среды, благоприобретённые дефекты механизмов регуляции иммунной системы. Так, у животных, с вызванным в эксперименте аутоиммунным процессом выявляется дефект клеток-супрессоров.

Аутоиммунные заболевания подразделяются на орган-специфичные и орган-неспеци- фичные. Оба процесса запускаются нормальными антигенами собственного организма, либо антигенами, модифицированными действием экзогенных факторов. Поскольку химические вещества могут с одной стороны, вступая во взаимодействие с макромолекулами организма изменять их антигенные свойства (см. выше), а с другой — существенно изменять процессы активации лимфоцитов, синтеза антител, продукцию цитокинов, не удивительно, что результатом взаимодействия организма и ксенобиотика могут стать аутоиммунные заболевания (табл. 23). Ртуть, диэлдрин, метилхолантрен — известные стимуляторы аутоиммунных реакций.

26

Таблица 23. Аутоиммунные болезни. Патология, обусловленная антителами

Синдромы |

Соответствующие ассоциированные антигены |

|

|

|

|

Системная красная волчанка |

однонитевая и двунитевая ДНК, ядерные и цитоплазматические |

|

ассоциированные антигены |

||

|

||

|

|

|

Миастения гравис |

рецепторный белок к ацетилхолину |

|

|

|

|

Аутоиммунный тиреоидит |

Тириоглобулин |

|

|

|

|

Аутоиммунная эндокринопатия |

отдельные гормоны |

|

|

|

|

Аутоиммунная гемолитическая |

ксенобиотик, присоединенный к мембране клетки крови |

|

анемия |

||

|

||

|

|

|

Иммунная гранулоцитопения |

- |

|

|

|

|

Иммунная тромбоцитопения |

- |

|

|

|

|

Пузырчатка |

внутриядерные ассоциированные антигены |

|

|

|

|

Сывороточная болезнь |

модифицированные белки крови |

|

|

|

|

Анафилаксия |

- |

|

|

|

|

|

|

С генетической точки зрения иммунологическая реакция — это генетически детерминированный процесс, в котором одновременно принимают участие различные клетки со сложной системой клеточных рецепторов, медиаторов и иммуноглобулины. Каждый из участников данной реакции контролируется собственным геном или несколькими генами, т.е., в конечном итоге, иммунная реакция, это результирующая функция множества генов ответственных за сохранение генетического и антигенного постоянства организма.

В настоящее время завершена идентификация генов человека, контролирующих развитие и функции иммунной системы. Эта работа проводилась в рамках международной программы «Геном человека» (1988-2005 гг.). Как показали результаты реализации этой программы, иммунитет человека, как системы управляется 2190 генами, состоящими из 166 миллионов нуклеотидных пар. Общее число генов, ответственных за иммунитет, составляет почти 6% от всего генома. Большая часть этих генов располагаются на 6-й хромосоме. Из 2190 генов 633 являются неактивными, то есть кодируемые ими белки никогда не синтезируются в клетках иммунной системы.

Из оставшихся 1557 генов на данный момент изучены функции примерно половины, причем известно, что дефекты 130 генов могут провоцировать развитие нарушений иммунитета.

ГЛАВА 8. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Эстезиология (от греч. aisthesis — чувство, ощущение и logos — учение), раздел анатомии, изучающий строение органов чувств.

На человека постоянно действует непрерывный поток внешних раздражителей и разнообразная информация о процессах внутри и вне организма. Принять эту информацию и правильно отреагировать на большое число происходящих вокруг событий позволяют человеку органы чувств: глаз, ухо, язык как орган вкуса, нос как орган обоняния и др. Органы чувств (organa sensuum) представляют собой рецепторы, или периферические отделы анализаторов, воспринимающие различные виды раздражений, поступающих из внешней среды.

Каждый из этих органов устроен таким образом, что реагирует только на определенные явления окружающей среды: глаз — на свет, ухо — на звук и т. д. Органы чувств преобразуют сигналы внешнего мира (свет, запах, звук, механические воздействия) в сигналы нервной системы — нервные импульсы

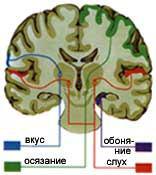

Мозг (рис. 402) получает сигналы от органов чувств, перерабатывает их и посылает «приказ» исполнительным органам: человек останавливается, увидев красный свет светофора; спешит на кухню, почувствовав запах подгоревшей еды; снимает трубку, услышав телефонный звонок.

Органы чувств работают постоянно, они направляют действия и контролируют их.

В органе чувств рецептор преобразует сигналы внешнего мира в нервные импульсы. Каждый вид рецепторов преобразует только один вид раздражений, например рецепторы глаза — свет, рецепторы уха — звук. К «своим» раздражителям рецептор обладает высокой чувствительностью. Всего несколько квантов света достаточно для возникновения зрительного ощущения, слуховые рецепторы начинают посылать сигналы в мозг, когда барабанная перепонка смещается на величину, в десять раз меньшую атома водорода; достаточно двух-трех молекул пахучего вещества, чтобы почувствовать запах.

Рисунок 402. Все рецепторы, улавливающие изменения во внешней среде, называются экстерорецепторами. В мышцах, сухожилиях находятся проприорецепторы, сигнализирующие в мозг о сокращении мышц, движениях суставов и тем самым обеспечивающие постоянную информацию от двигательного аппарата. Во внутренних органах находятся многочисленные интерорецепторы, улавливающие тончайшие изменения во внутренней среде организма. Имеются рецепторы, реагирующие на изменения в химическом и газовом составе крови — хеморецепторы; в осмотическом давлении крови — осморецепторы; в температуре — терморецепторы; в объеме крови, притекающей к левому предсердию — волюмрецепторы; механорецепторы реагируют на давление и растяжение органа. Большинство рецепторов находится в слизистых оболочках пищеварительного тракта, в стенках кровеносных сосудов и других органах (мочевой пузырь, легкие, сердце и др.). Многие из них еще недостаточно изучены.

Для каждого рецептора имеется определенный порог раздражения и порог различения. Ощущение возникают в том случае, когда раздражитель имеет определенную силу и длительность действия.

Основной характеристикой анализатора является чувствительность, которая характеризуется величиной порога ощущения. Различают абсолютный и дифференциальный пороги ощущения.

Абсолютный порог ощущения — это минимальная сила раздражения, способная вызвать появление реакции.

Дифференциальный порог ощущения — это минимальная величина, на которую нужно изменить раздражение, чтобы вызвать изменение ответа. Психофизическими опытами установлено, что величина ощущений изменяется медленнее, чем сила раздражителя.

Время, проходящее от начала воздействия раздражителя до появления ощущений, называют

латентным периодом.

Нижний абсолютный порог чувствительности — минимальная величина раздражителя, на который начинает реагировать анализатор.

2

Если раздражитель вызывает боль или нарушение деятельности анализатора — это будет верхний абсолютный порог чувствительности. Интервал от минимума до максимума определяет диапазон чувствительности (для звука от 20 Гц до 20 кГц).

У человека рецепторы настроены на следующие раздражители:

электромагнитные колебания светового диапазона — фоторецепторы в сетчатке глаза;

механические колебания воздуха — фонорецепторы уха;

изменение гидростатического и осмотического давления крови — баро- и осморецепторы;

изменение положения тела относительно вектора гравитации — рецепторы вестибулярного аппарата.

Кроме того, есть хеморецепторы (реагируют на воздействие химических веществ), терморецепторы (воспринимают температурные изменения как внутри организма, так и в окружающей среде), тактильные рецепторы и болевые.

В ответ на изменение условий окружающей среды, чтобы внешние раздражители не вызывали повреждений и гибели организма, в нём формируются компенсаторные реакции, которые могут быть: поведенческими (изменение места пребывания, отдёргивание руки от горячего или холодного) или внутренними (изменение механизма терморегуляции в ответ на изменение параметров микроклимата).

С увеличением силы растет интенсивность ощущения. Почти все рецепторы обладают свойством адаптации, т.е. приспособления к силе действующего раздражителя. Субъективно это выражается в привыкании к действию запаха, шума, давления одежды.

От рецепторов по чувствительным нейронам импульсы передаются в определенную зону коры больших полушарий. Физиологическая природа ощущений, тонкое различение раздражений связаны с возбуждением нейронов коры.

Рецепторы, пути, по которым от них проводится возбуждение, и специальные зоны коры больших полушарий головного мозга составляют единую систему, где рождается ощущение и происходит различение раздражений. Такая система была названа И.П.Павловым анализатором.

Нельзя путать понятия «органы чувств» и «рецептор». Например, глаз — это орган зрения, а сетчатка — фоторецептор, один из компонентов органа зрения. Органы чувств сами по себе не могут обеспечить ощущение. Для возникновения субъективного ощущения необходимо, чтобы возбуждение, возникшее в рецепторах, поступило в соответствующий отдел коры больших полушарий.

Повреждение любой из трех частей анализатора ведет к потере способности различать определенные раздражения. Так, человек может потерять зрение из-за нарушения функций рецепторов глаза, повреждения зрительного нерва или при поражении зрительной зоны коры больших полушарий.

Все богатство восприятия окружающего мира обеспечивается работой многих анализаторов: зрительного, слухового, обонятельного, вкусового, кожно-мышечного.

С помощью анализаторов человек получает информацию о внешнем мире, которая определяет работу функциональных систем организма и поведение человека.

Максимальные скорости передачи информации, принимаемой человеком с помощью различных органов чувств, приведены в таб. 24 и 25.

Таблица 24. Характеристика органов чувств

Воспринимаемый |

Содержание сигнала |

Максимальная скорость передачи |

|

сигнал |

информации Бит\с |

||

|

|||

|

|

|

|

Зрительный |

Длина линии. Цвет. Яркость |

3,25; 3,1; 3,3 |

|

|

|

|

|

Слуховой |

Громкость. Высота тона |

2,3; 2,5 |

|

|

|

|

|

Вкусовой |

Солёность |

1,3 |

|

|

|

|

|

Обонятельный |

Интенсивность |

1,53 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

Продолжение таблицы 24 |

|

Воспринимаемый |

Содержание сигнала |

Максимальная скорость передачи |

||

сигнал |

информации Бит\с |

|||

|

|

|||

|

|

|

|

|

Тактильный |

Интенсивность. |

Продолжительность. |

2,0; 2,3; 2,8 |

|

(осязательный) |

Расположение на теле |

|

||

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 25. |

|

|

|

|

|

Время, по истечении которого органы ощущения человека отвечают на различные |

Сек |

|

раздражающие сигналы |

||

|

||

осязательные |

0,09-0,22 |

|

звуковые |

0,12-0,18 |

|

болевые |

0,13-0,89 |

|

световые |

0,15-0,22 |

|

вкусовые |

|

|

на соленое |

0,31 |

|

на сладкое |

0,45 |

|

на горькое |

0,12 |

|

температурные |

0,3-1,6 |

|

|

|

Эмбриональное развитие зрительного анализатора начинается сравнительно рано (на 3 неделе) и к моменту рождения ребенка зрительный анализатор морфологически сформирован. Однако совершенствование его структуры происходит и после рождения, заканчиваясь уже в школьные годы.

Органом зрения является глаз. Форма глаза шаровидная, у взрослых его диаметр составляет около 24 мм, у нворожденных 16 мм, причем форма глазного яблока более шаровидная, чем у взрослых. В результате этого новорожденные дети от 80 до 94% случаев обладают дальнозоркой реакцией. Рост глазного яблока продолжается и после рождения, но интенсивнее всего в первые 5 лет жизни и менее интенсивно до 10-12 лет.

Роговица у детей (новорожденных) толще и более выпуклая. К 5 годам толщина роговицы уменьшается, за счет чего уменьшается и ее преломляющая сила (за счет уплотнения). Хрусталик у новорожденных и детей дошкольного возраста более выпуклой формы, прозрачен и обладает большей эластичностью.

Зрачок у новорожденных узкий. В 6-8 лет зрачки широкие вследствие преобладания тонуса симпатических нервов, иннервирующих мышцы радужной оболочки (радиальные и кольцевые). В 8-10 лет зрачок вновь становится узким и очень быстро реагирует на свет. К 1213 годам быстрота и интенсивность зрачкового рефлекса на свет такая же, как у взрослых.

У новорожденных детей рецепторы в сетчатке дифференцированы, а число колбочек в желтом пятне начинает возрастать после рождения и к концу первого полугодия морфологическое развитие центральной части сетчатки заканчивается.

Обобщая изложенное выше, нужно отметить, что в основном морфогенез периферической части зрительного анализатора заканчивается к моменту рождения.

Дифференцировка центрального отдела коркового представительства зрительного анализатора у человека не оканчивается и к моменту рождения. Хотя область коры имеет у новорожденного все признаки коры взрослого, она обладает меньшей толщиной (1,3 мм вместо 2 мм у взрослого) и более густым расположением клеток и заканчивается к 7 летнему возрасту.

Наиболее рано в онтогенезе развивается светопринимающая функция. О наличии светоощущения у очень маленьких детей можно судить по рефлекторным реакциям, возникающим при засвете глаз (зрачковый рефлекс, смыкание век и отведение глаз).

4

Измерение чувствительности к свету у детей с помощью адаптометров становится возможным с 4-5-летнего возраста. Исследования показали, что чувствительность к свету в первые два десятилетия резко нарастает, а затем постепенно падает.

Острота зрения является очень важной характеристикой зрительного анализатора, измеряемая способностью не только колбочкового аппарата, но и прозрачностью роговицы и стекловидного тела, фокусирующей способностью хрусталика, его астигматических свойств. Доставляет трудность определение этого показателя у детей, особенно в периоды 1 и 2 детства. Для детей до 1 года в поле зрения ребенка на разном расстоянии от глаз вводится шарик на тонкой нити. Расстояние, на котором ребенок перестает следить за шариком, характеризует остроту его зрения. Измерение разных авторов показали, что острота зрения в первые месяцы и даже годы жизни ниже, чем у взрослого. В период с 18 до 60 лет острота зрения практически не изменяется, а затем снижается. Причем с возрастом изменяется и распределение людей, обладающих различной остротой зрения. Процент людей с нормальным зрением с возрастом уменьшается.

Цветоощущение, как и острота зрения, является функцией колбочкового аппарата. Психологические опыты с названием цветных объектов выявили очень поздние сроки появления цветоощущения: 2-3 года (метод исследования — фиксация взора на цветном пятне, движущемся на фоне другого цвета). Это, по-видимому, связано с незаконченностью к моменту рождения морфологического строения колбочкового аппарата. В старческом возрасте повышаются пороги цветоощущения и цветоразличения. Частично это зависит от общего снижения остроты зрения. Больше всего при этом снижается восприятие голубого цвета, что определяется пожелтением хрусталика.

Аккомодация — это способность глаза к четкому видению разноудаленных предметов за счет изменения кривизны хрусталика. Доказано, что понижение величины аккомодации начинается с 10-летнего возраста, хотя практически это не сказывается на зрении в течение многих лет. Основной причиной снижения аккомодации является уплотнение хрусталика, утрата эластических свойств — теряет изменять свою кривизну.

Поле зрения формируется в онтогенезе на довольно поздних стадиях. У детей периферическое зрение появляется только к 5 месяцам жизни. До этого времени у них не удается вызвать оборонительного мигательного рефлекса при введении объекта с периферии. С возрастом поле зрения растет. Особенно сильное расширение границ поля зрения наблюдается в период от 6,5 до 7,5 лет, когда величина поля зрения возрастает примерно в 10 раз. В старости величина этого показателя несколько уменьшается. Старческие изменения зависят от целого ряда факторов, в том числе и от профессии.

К слуховому анализатору относится ухо (наружное, среднее и внутреннее). Рецепторный аппарат расположен в улитке (кортиев орган). Звуковые колебания передаются к ним через целую систему вспомогательных образований, обеспечивающих совершенное восприятие звуковых раздражений.

Орган слуха у новорожденных детей еще не вполне развит, поэтому нередко считалось, что ребенок рождается глухим. Такое мнение ошибочно. У новорожденных детей имеет место относительная глухота, которая связана с особенностями строения уха. Наружный слуховой проход у них короткий и узкий, расположен при рождении вертикально. У детей до одного года наружный слуховой проход состоит из хрящевой ткани и лишь постепенно его основа окостеневает. Барабанная перепонка такая же, как у взрослых, и расположена почти горизонтально.

Полость среднего уха у новорожденного заполнена амниотической жидкостью, что затрудняет колебания слуховых косточек. Постепенно эта жидкость рассасывается и вместо нее из носоглотки через евстахиеву трубу проникает воздух. Слуховая труба уже и короче, что облегчает попадание микробов в среднее ухо. Именно этим объясняется довольно частое у детей воспаление среднего уха.

Новорожденный ребенок реагирует на громкие звуки вздрагивает, изменением дыхания, прекращением плача. Вполне отчетливым слух у детей становится к 2-3 месяцу. В 4-5 месяцев

5

звуки становятся условнорефлекторными раздражителями. К 1-2 годам дети способны различать звуки, разница между которыми составляет 1-2. В процессе онтогенеза происходит постепенное уменьшение порогов, которое особенно заметно в первые 3 года жизни. Например, у взрослого человека порог слышимости лежит в пределах 10-12 дБ; у детей 6-9 лет — 17-24; 10-12 лет — 12-14 дБ. Наибольшая острота слуха достигается в старшем школьном возрасте (14-19 лет). Чувствительность слухового анализатора к чистым тонам является максимальной в 19-30 лет. После 30 лет начинается снижение слуховой чувствительности, особенно выраженное в области высоких частот. Например, пожилые люди часто не слышат звуки, издаваемые сверчком. В старческом возрасте снижается также и восприятие речи.

К собственно вестибулярному анализатору относятся преддверие и полукружные каналы. Рецепторы вестибулярного анализатора расположены в мешочках и маточке преддверия (отолитов прибор) и в ампулярных расширениях лабиринта. Основной функцией вестибулярного аппарата является анализ положения и движения тела в пространстве.

Закладка вестибулярного аппарата происходит одновременно со слуховым в виде единого слухового пузыря. После разделения слухового пузыря на две части верхняя дает начало утрикулюсу и полукружным каналам, а нижняя сакулюсу и улитке. Исследования возбудимости вестибулярного анализатора в различные периоды немногочисленны. Наиболее убедительными данными являются изменение хронаксии. Само возникновение и характеристика глазного нистагма —- важный показатель состояния вестибулярной системы и широко используется в космической, авиационной и морской медицине, в клинической практике.

Возбудимость вестибулярного аппарата у детей меньше. Чем старше ребенок, чем больше продолжительность нистагма, но по сравнению со взрослыми ниже. У старых людей отмечается увеличение порогов, то есть снижение возбудимости, что сопровождается увеличением длительности субъективных эффектов после вращения (ЧСС, дыхание и т.д.).

Орган зрения (organum visus) воспринимает световые раздражители. С их помощью осуществляется процесс восприятия окружающих предметов: размера, формы, цвета, расстояния до них, движения и др. Орган зрения состоит из основных и вспомогательных органов.

Зрительный анализатор (рис. 403-406) включает в себя глаз, зрительный нерв, зрительный центр в затылочной части коры головного мозга. Примерно от 70 до 90% информации о внешнем мире человек получает через зрение. Орган зрения — глаз — обладает высокой чувствительностью. Изменение размера зрачка от 1,5 до 8 мм позволяет глазу менять чувствительность в сотни тысяч раз. Сетчатка глаза воспринимает излучения с длиной волн от 0,38 (фиолетовый цвет) до 0,76 (красный цвет) мкм.

В этих границах различные диапазоны волн вызывают различные ощущения (цвета) при воздействии на сетчатку:

0,38 - 0,455 мкм — фиолетовый цвет;

0,455 - 0,47 мкм — синий цвет;

0,47 - 0,5 мкм — голубой цвет;

0,5 - 0,55 мкм — зеленый цвет;

0,55 - 0,59 мкм — жёлтый цвет;

0,59 - 0,61 мкм — оранжевый цвет;

0,61 - 0,77 мкм — красный цвет.

Приспособление глаза к различию данного объекта в данных условиях осуществляется путём трёх процессов без участия воли человека.

Аккомодация — изменение кривизны хрусталика так, чтобы изображение предмета оказалось в плоскости сетчатки (наведение на фокус).

Конвергенция — поворот осей зрения обоих глаз так, чтобы они пересеклись на объекте различия.

Адаптация — приспособление глаза к данному уровню яркости. В период адаптации глаз работает с пониженной работоспособностью, поэтому необходимо избегать частой и глубокой