6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / Белоголовский_Г_Г_Анатомия_человека_Для_массажистов_2007

.pdf2

Центральное место в системе комплемента занимает белок С3. В плазме крови постоянно происходит «холостая» активация С3, приводящая к фиксации небольшого числа его молекул на поверхности как «своего», так и «чужого».

На поверхности собственных клеток регуляторные белки вызывают разрушение связавшихся молекул С3 и подавляют дальнейшую активацию комплемента. На чужеродных структурах, лишенных регуляторных белков, напротив, начинается его активация.

Итак, функции системы комплемента — это: лизис клеток; растворение иммунных комплексов; участие в фагоцитозе; воспалительной реакции; образование хемотаксинов; модуляция иммунного ответа; нейтрализация веществ.

Носителями приобретенного иммунитета, являются Т- и В-лимфоциты. В костном мозге образуются полипотентные стволовые клетки, дающие начало всем формам кровяных и лимфоидных клеток. Стволовые клетки, дифференцирующиеся по лимфоидному типу, мигрируют в тимус или созревают до зрелых форм в костном мозге.

Клетки, созревающие до зрелых форм в тимусе, получили название Т-лимфоцитов. Клетки, созревающие в костном мозге, называются В-лимфоцитами. Клетками, продуцирующими антитела, являются плазмоциты — потомки активированных В-лимфоцитов. До середины 60-х годов казалось, что основные клетки Т- и В-систем осуществляют иммунологические функции автономно. Первые из них предназначены для реализации клеточного типа ответа, вторые — гуморального. В тех случаях, когда организм инфицируется бактериями, основная нагрузка падает на В-систему иммунитета. Конечным результатом работы В-системы является накопление специфических антител, которые нейтрализуют бактерии или их токсины. Если организм столкнулся с вирусной инфекцией, то в работу вступает Т-система иммунитета, составляющими элементами которой являются указанные выше субпопуляции Т-лимфоцитов, антигенраспознающие рецепторы, находящиеся на поверхности этих клеток (Т-клеточные рецепторы

— ТКР), а также цитокины или группа регуляторных молекул. Одна из клеточных субпопуляций этой системы — Т-киллеры (цитотоксические Т-лимфоциты) являются основным компонентом антивирусного иммунитета.

Следующим этапом в понимании иммунной системы стало открытие закономерностей реакции отторжения трансплантата от тканей хозяина. Был открыт комплекс антигенов, локализованных на лимфоцитах и имеющих непосредственное отношение к реакции отторжения трансплантанта — Нuman Leukocyte Antigen (HLA — человеческий антиген лейкоцитов).

До конца 60-х — начала 70-х годов было известно лишь одно свойство этого комплекса — контроль синтеза антигенов, вызывающих иммунную реакцию отторжения пересаженной ткани.

Затем, при изучении генетического контроля силы иммунного ответа и, особенно, анализе механизмов взаимодействия генетически отличающихся клеток был выявлен достаточно широкий спектр биологической активности HLA комплекса. По мере расширения знаний об участии комплекса в формировании иммуннитета, последний получил название главного комплекса гистосовместимости (ГКГ).

Антигены ГКГ представляют собой белковые комплексы, находящиеся на поверхности клеток. Они кодируемые группой тесно сцепленных генов, находящихся на коротком плече 6-й хромосомы. ГКГ занимает 3500 kb (kb — это тысяча пар оснований) и содержит более 220 генов. Выделено 3 класса генов ГКГ. Поэтому и продукты ГКГ принято подразделять на антигены трех классов. При этом многие черты контролируемых ГКГ белков свойственны одному или другому классу, хотя некоторые черты могут быть характерны для двух классов.

Практически на всех ядросодержащих клетках (кроме клеток нейроглии ворсинчатого трофобласта человека) имеются антигены HLA класса I. Они широко представлены на лимфоидных клетках и в меньшей степени — клетках печени, легких, почек. Еще реже они встречаются на клетках мозга и скелетных мышц.

3

Распределение антигенов HLA класса II более ограничено. Они ассоциированы с B- лимфоцитами, антигенпрезентирующими клетками (клетки Купфера, дендритные клетки, клетки альвеолярного эпителия легких ) и макрофагами.

Структура генов ГКГ класса I и класса II исследована достаточно полно: определена аминокислотная последовательность десятков аллельных вариантов этих молекул; выяснена пространственная структура некоторых из них, например, HLA-A2. Оба класса белков HLA антигенов относятся к иммуноглобулиновому суперсемейству.

ГКГ принадлежит центральное место в дифференцировке и окончательном созревании Т- лимфоцитов. Именно в тимусе происходят процессы дифференцировки Т-клеток на субпопуляции (Т-киллеры, Т-хелперы, Т-супрессоры).

Основная причина массовой гибели более 90% поступающих из костного мозга ранних предшественников Т-клеток.связана с жесткостью селекционных процессов — положительным отбором только тех клеток, которые способны реагировать со своими собственными антигенами ГКГ. Все остальные клетки, не прошедшие контроля на специфичность, погибают. Таким образом, в определении судьбы тимоцитов антигены гистосовместимости выступают и как факторы селекции, определяя становление клонов Т-клеток, способных распознавать собственные антигены, и как факторы дифференцировки, от которых зависит формирование функционально самостоятельных субпопуляций. Часть генов ГКГ вовлечена в процессы дифференцировки клеток у эмбриона, а возможно, и в плаценте.

Проникшие в организм чужеродные антигены (бактерии, вирусы, трансплантационные антигены, белки и др.) провоцируют образование строго специфических антител и/или формируют соответствующий клон лимфоцитов.

Под антигенами подразумеваются химические вещества, свободные, либо входящие в состав клеток, способные индуцировать иммунный ответ, сводящийся к удалению этого агента из организма.

Как правило, полноценный антиген состоит из двух частей: носителя и эпитопа. Носитель или стабилизирующая часть составляет до 97-99% массы молекулы антигена и представляет собой, как правило, инертную часть антиген. Эпитоп или детерминантная часть молекулы антигена (олигосахариды или олигопептиды), располагающиеся на поверхности молекулы (эпи-). Именно детерминантная группа определяет специфичность антигена.

По своей природе все существующие антитела представляют собой иммунноглобулины. Хотя иммуноглобулины и антигенсвязывающие рецепторы имеют между собой определенные различия, разнообразие антигенной специфичности тех и других формируется сходными механизмами. У млекопитающих, включая человека, известны 5 классов иммуноглобулинов:

IgM, IgG, IgA, IgD и IgE.

Каждый класс обладает своими структурными и биологическими свойствами, однако все они построены по общему плану.

Иммунная система представляет собой комплекс специализированных лимфоидных органов, а

также диссеминированных клеток мезенхимального происхождения, способных выполнять иммунологические функции. Гистологически иммунная система практически соответствует лимфоидной ткани. Важнейшая особенность последней состоит в том, что она распространена по всему организму, исключая немногие органы или отдельные их участки, называемые иммунологически привилегированными. При этом локализация клеток иммунной системы, прежде всего лимфоцитов, отнюдь не ограничивается лимфоидными органами: значительная их часть рециркулирует (т.е. постоянно поступает в кровоток и возвращается обратно) и при этом может мигрировать не только в лимфоидную ткань. Иммунная система обладает собственной системой циркуляции — лимфатическими сосудами1, которые имеются во всех органах, кроме головного мозга. По лимфатическим сосудам течет бесцветная, густая жидкость (лимфа), содержащая жиры и лейкоциты (лимфоциты). В лимфатических узлах, миндалинах, костном мозге, селезенке, печени, легких и кишечнике — расположены особые зоны, где лимфоциты

1 Описание лимфатической системы дано в главе 4. Сердечно-сосудистая система

4

скапливаются, мобилизуются и откуда они отправляются выполнять свои защитные функции. Сложное строение иммунной системы гарантирует в случае необходимости быстрое развитие иммунного ответа.

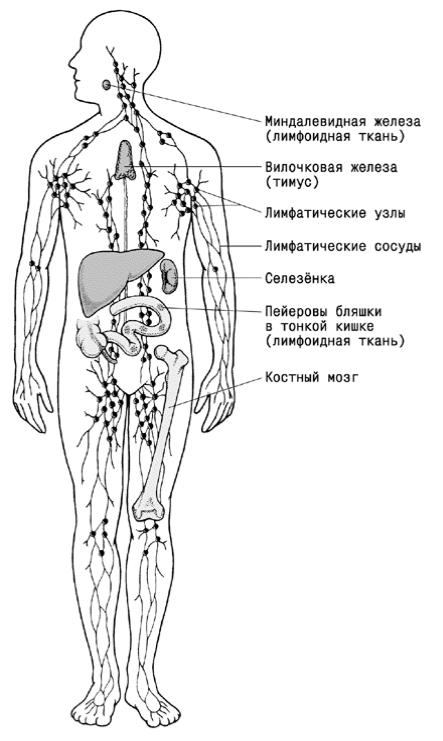

В схематизированной форме структура иммунной системы и взаимосвязи составляющих ее органов представлена на рисунках 385 и 386.

Рисунок 385. Основные органы иммунной системы человека

5

Рисунок 386. Взаимосвязи органов иммунной системы. Показаны взаимоотношения центральных и периферических органов иммунной системы и направления миграции лимфоцитов в процессе созревания и рециркуляции (указано стрелками). В — В-лимфоциты; М — моноциты; Г — гранулоциты; Т — Т-лимфоциты.

Органы иммунной системы. Хотя клетки, выполняющие иммунологические функции, рассеяны по всему организму, к иммунной системе, строго говоря, относятся лишь лимфоидные органы и лимфоидные скопления, т.е. органы и структурные образования, основу которых составляют лимфоциты. Лимфоидные органы разделяют на центральные (первичные) и периферические (вторичные). Такими органами являются красный костный мозг, тимус, лимфатические узлы, селезенка и кишечные пластинки Пэйе.

Таблица 17. Органы и другие структурные образования иммунной системы

Группы органов и структур

Источники клеток-пред- шественников

Центральные органы В- лимфопоэза

Центральный орган Т- лимфопоэза

Периферические лимфоидные органы

Лимфоидные скопления в нелимфоидных органах

Циркуляция

Органы и структуры

В эмбриогенезе — желточный мешок, печень; у взрослых — костный мозг (для В1 — сальник)

Плевроперитонеальная полость (?)

Тимус

Лимфатические узлы, селезенка, миндалины, групповые лимфатические фолликулы (пейеровы бляшки), аппендикс

Внутриэпителиальные лимфоциты слизистых оболочек и кожи, lamina propria кишечника и матки, солитарные фолликулы слизистых оболочек; молочные пятна сальника

Кровь, лимфа

6

Иммунная система не только подвижная, но и непрерывно обновляющаяся. В то же время постоянство ее состава поддерживается достаточно строго. Хотя принципы этого гомеостаза еще недостаточно понятны, очевидно, что регуляция осуществляется на уровне отдельных разделов (компартментов) системы: численность и состав клеток костного мозга, тимуса и периферических лимфоидных органов регулируются самостоятельно и относительно независимо друг от друга, причем периферические лимфоидные органы регулируются как единое целое.

Уникальная особенность лимфоидных клеток состоит в том, что для их терминального созревания во внутренней среде организма в норме отсутствуют необходимые стимулы: для этого требуется поступление извне или образование внутри (вследствие патологического процесса) чужеродной субстанции — антигена. Лишь при появлении последнего во внутренней среде организма лимфоциты превращаются в эффекторные клетки, способные выполнять иммунологические функции, которые и служат конечными стадиями их развития.

Костный мозг. В костном мозгу (рис. 387) образуются все форменные элементы крови, включая лейкоциты — клетки, непосредственно связанные с иммунной системой. Часть клеток, развивающихся из костномозговых предшественников и относящихся к иммунной системе, практически не определяется в крови, таковы дендритные и тучные клетки. Кроветворная ткань представлена в костном мозгу цилиндрическими скоплениями вокруг артериол, образующими шнуры, отделенные друг от друга венозными синусоидами. Они расположены радиально и впадают в центральный синусоид. Клетки различных типов располагаются в кроветворной ткани островками. Наибольшее число стволовых элементов сосредоточено в периферической части просвета костномозгового канала. Рядом с ними вокруг разветвлений артериол располагаются лимфоидные и моноцитарные

Рисунок элементы, тогда как предшественники нейтрофильных гранулоцитов сосредото- 387. чены в центре гемопоэтических долек. Размножающиеся и созревающие кроветворные клетки располагаются в петлях, которые образуют ретикулярные клетки. По мере созревания клетки (в частности, лимфоидные) перемещаются из периферической части

просвета к центру, где они проникают в синусоиды и поступают в кровоток.

На долю миелоидных элементов в костном мозгу человека приходится 60—65 % клеток, на долю лимфоидных — около 10-15 % кариоцитов. Примерно 60 % лимфоидных клеток находится в процессе созревания, остальные — зрелые клетки, готовые к эмиграции из костного мозга или, наоборот, мигрировавшие в костный мозг из крови. Доля ежедневно эмигрирующих лимфоцитов составляет у мышей около 50 % от общего числа лимфоидных элементов в костном мозгу (180 из 230-320 млн клеток). Обратный приток лимфоцитов из крови в костный мозг в 10 раз меньше (20 млн клеток в день). Содержание в костном мозгу лимфоцитов В-ряда выше, чем Т-клеток и их предшественников. В костном мозгу содержится 1-2 % плазматических клеток, что можно рассматривать как отражение иммунных реакций, реализуемых в костном мозгу.

В-росток лимфопоэза отличается большой интенсивностью функционирования. За сутки у мыши образуется 20-50 млн В-клеток, что значительно превосходит число клеток, требующихся для обновления популяции В-лимфоцитов. Полагают, что значительная часть образующихся клеток гибнет на стадии преВ-лимфоцитов. В настоящее время признано, что костный мозг служит основным местом дифференцировки В-лимфоцитов у млекопитающих (хотя признается роль в В-лимфопоэзе групповых лимфатических фолликулов толстой кишки у овец и некоторые другие особые случаи экстрамедуллярной дифференцировки В-клеток). Небольшое количество (7-8%) кариоцитов костного мозга приобретает маркеры Т-клеток под влиянием дифференцировочных факторов, т.е. представляют собой предшественники Т- лимфоцитов. Часть из них экспрессирует маркеры Т-лимфоцитов — CD7, 2 и 5.

Формирование этих маркеров зависит от гормонов тимуса, приносимых в костный мозг с кровью. У клеток-предшественников, испытавших воздействие этих гормонов, повышается способность к миграции в тимус, в котором они продолжают свое развитие. На

7

костномозговой стадии развития предшественники Т-лимфоцитов стимулируют (при участии выделяемого ими гуморального фактора) пролиферацию стволовых клеток.

До 4% клеток костного мозга (20-30% от общего числа его лимфоидных клеток) несут маркеры зрелых Т-лимфоцитов, в частности CD3. Часть из них — Т-клетки, мигрировавшие из крови, — является представителями рециркулирующего пула лимфоцитов. Для этих клеток характерно преобладание СD8+-лимфоцитов над СD4+-лимфоцитами: соотношение CD4+/CD8+ составляет в костном мозгу 0,5-1,0 (в крови 1,5-2,0). Миграция зрелых Т- лимфоцитов, а также части тимоцитов в костный мозг усиливается под влиянием гормонов коры надпочечников. В связи с этим содержание Т-клеток в костном мозгу увеличивается при стрессе. Физиологический смысл этого явления неясен; возможно, это связано с усилением процесса образования антител в костном мозгу вследствие миграции сюда Т-клеток, но это объяснение имеет отношение лишь к миграции СD4+-клеток.

В то же время для костного мозга характерна субпопуляция Т-клеток, имеющих фенотип CD3+CD4-CD8-. На их долю приходится 60% СDЗ+-клеток. Среди них 70-80% несут рецептор αβ-типа, а 20-30% — γδ-типа. Первые похожи на аналогичные клетки печени, но лишены (у мышей) маркера В220. Полагают, что они дифференцируются локально, минуя тимус.

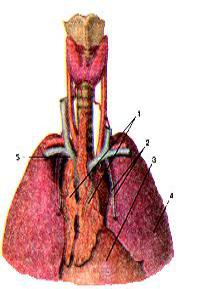

Тимус (вилочковая железа) (рис. 388). В отличие от костного мозга, совмещающего функции кроветворного органа и центрального органа иммунной системы, в котором детерминируется развитие лимфоидных клеток и созревают В-лимфоциты, тимус специализирован исключительно на развитии Т-лимфоцитов (а также, как выяснилось в последнее время, миелоидных элементов собственного микроокружения). Это отражает особую сложность процесса развития Т-лимфоцитов.

Рисунок 388. Тимус (Thimus). Положение тимуса в грудной полости. Вид спереди. 1 - тимус (правая и левая доли); 2 - внутренние грудные артерия и вена; 3 - перикард; 4 - левое лёгкое; 5 - плечеголовная вена (левая).

Тимус представляет собой лимфоэпителиальный орган. Эпителиальная часть органа является стабильной составляющей, имеющей местное происхождение, а лимфоидные элементы (собственно тимоциты) являются транзиторными: их предшественники мигрируют

втимус из костного мозга (в эмбриональном периоде из печени), а большая часть созревших

втимусе Т-лимфоцитов эмигрирует в периферический отдел иммунной системы, где они включаются в функциональный рециркулирующий пул Т-клеток. Основное назначение тимуса и состоит в формировании данного пула, что включает в себя:

—созревание Т-лимфоцитов, в частности появление у них антигенраспознающих рецепторов;

—дифференцировку Т-клеток на субпопуляции;

8

— отбор (селекцию) клонов Т-лимфоцитов, способных распознавать чужеродные пептиды в комплексе с аутологичными продуктами МНС.

Эти процессы осуществляются путем воздействия на предшественники Т-лимфоцитов и созревающие тимоциты клеточных и гуморальных факторов микроокружения, создаваемого элементами стромы тимуса.

Тимус состоит из двух долей, объединенных друг с другом. Каждая доля ограничена капсулой, от которой внутрь ткани отходят перегородки, делящие ее на дольки на уровне наружной части органа — коры. Внутренняя часть органа — мозговая — едина для каждой доли.

Тимус как бы разделен на два пространства (компартмента). Одно из них представлено обычной соединительнотканной стромой, сопровождающей сосуды и нервы. Строма образована фибробластами, эндотелием капилляров, волокнами; в периваскулярном пространстве присутствуют макрофаги, реже — плазматические и тучные клетки. Большая же часть объема органа приходится на второй — эпителиальный (внутритимусный) — компартмент, образованный трехмерным каркасом из эпителиальных клеток и ограниченный этими же клетками снаружи.

Периферические лимфоидные органы. Как отмечалось, периферический отдел иммунной системы включает систему органов (лимфатические узлы, селезенка, лимфоидные структуры и диффузная лимфоидная ткань, связанные со слизистыми оболочками и кожей), объединенных системой рециркуляции с относительной автономией субсистем, которые связаны с различными отделами слизистых оболочек (желудочно-кишечного тракта, бронхолегочного аппарата, урогенитального тракта) и кожи.

Лимфатические узлы дренируют лимфу с определенных регионов тела и контролируют появление в них чужеродных объектов — антигенов и их носителей. В некоторых отделах организма, например вдоль крупных сосудов на брыжейке, узлы располагаются цепочками или образуют конгломераты. Они имеют бобовидную форму и размеры от зерна до миндального ореха. Приносящие лимфатические и кровеносные сосуды проникают в узел с его выпуклой стороны и впадают в краевой синус, через который лимфа проникает в ткань коры. Узел покрыт капсулой, от которой внутрь органа отходят тонкие соединительнотканные перегородки — трабекулы. Эфферентные сосуды выходят с вогнутой поверхности узла.

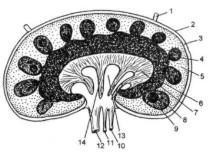

Лимфатический узел (рис. 389) содержит наружную, корковую и более глубокую, медуллярную, зоны. В наружной части коры имеются фолликулы, которые служат средоточием В-лимфоцитов; среди стромальных элементов фолликулов находятся фолликулярные дендритные клетки.

Рисунок 389. Строение лимфатического узла. 1 - афферентный лимфатический сосуд; 2 - капсула; 3 - краевой синус; 4 - первичный лимфоидный фолликул; 5 - наружные слои коры (перифолликулярное пространство); 6 - паракортикальная зона; 7 - мозговой слой; 8 - вторичный фолликул; 9 - зародышевый центр; 10 - артерия; 11 - вена; 12 - эфферентный лимфатический сосуд; 13 - медуллярный синус; 14 - медуллярный шнур.

При развитии иммунного ответа в фолликулах появляются центры размножения (содержащий их фолликул называется вторичным). При этом дендритные клетки длительное

9

время сохраняют на своей поверхности антиген, что является условием для формирования в зародышевом центре клеток памяти. В пространстве, окружающем фолликулы, содержатся как В-, так и Т-лимфоциты. Фолликулярные дендритные клетки отсутствуют у мышей с разрушенными генами лимфотоксинов α и β; параллельно блокируются развитие лимфатических узлов и формирование центров размножения в фолликулах селезенки. Очевидно, «выпадающие» морфогенетические процессы контролируются лимфотоксинами.

Мозговая зона лимфатических узлов содержит мякотные шнуры, образованные ретикулиновыми волокнами, лимфоцитами обоих классов (с преобладанием В-лимфоцитов) и плазматическими клетками, число которых особенно увеличивается при иммунном ответе. Между мякотными шнурами находятся медуллярные синусы — скопления лимфы, собираемой в эфферентные лимфатические сосуды. В узлах преобладают Т-лимфоциты. Хотя

вних развивается как гуморальный, так и клеточный ответ на антигены, полагают, что второй тип ответа в большей степени отражает специфику иммунологической функции лимфатических узлов. В основе этого лежат особенности микроокружения лимфатических узлов, которые

вусловиях антигенной стимуляции способствуют дифференцировке CD4+-клеток преимущественно в направлении «воспалительных» хелперов типа Тh1. Последние обеспечивают развитие клеточных иммунных реакций. Отличия в структуре и функции лимфатических узлов, локализующихся в различных отделах организма, невелики. Наибольшим своеобразием отличаются брыжеечные лимфатические узлы, в которых несколько выше процент В- лимфоцитов, особенно несущих мембранный IgA. Кроме того, они занимают особое место в рециркуляции лимфоцитов.

Селезенка расположена на гематогенных путях распространения антигенов, что отличает ее от лимфатических узлов, контролирующих лимфатические пути, и обусловливает единичность этого органа (в отличие от множественности лимфатических узлов, дренирующих определенные регионы тела). Селезенка обладает более комплексными функциями, чем лимфатический узел: у многих животных в ней осуществляется гемопоэз, она служит фильтром для старых эритроцитов, резервуаром, регулирующим объем циркулирующей крови и т.д.

Селезенка (рис. 390) окружена плотной капсулой, от которой внутрь отходят трабекулы, несущие сосуды (как и в лимфатических узлах). Содержимое селезенки представляет собой массу красного цвета (красная пульпа), в которую вкраплены белесоватые зерновидные тельца (белая пульпа).

Белая пульпа связана с артериолами селезенки и имеет наиболее прямое отношение к иммунологической функции органа. Артериолы, отходящие от трабекулярных артерий, окружены лимфоидными скоплениями, муфтами, образованными в основном Т-лимфоцитами и являющимися тимусзависимыми зонами селезенки. Муфты соседствуют с фолликулами, аналогичными фолликулам лимфатических узлов и образованными В-лимфоцитами. В фолликулах от артериол отделяются капилляры, открывающиеся в ткань, которая окружает фолликулы, и муфты — маргинальную зону. Последняя отделяет белую пульпу от красной, в которую

Рисунок 390. переходит артериола. В маргинальной зоне В-лимфоциты преобладают, но здесь присутствуют и Т-клетки. Плотность лимфоцитов в маргинальной зоне меньше, чем в фолликулах и муфтах. Структура стромы тимусзависимых и тимуснезависимых зон селезенки напоминает таковую аналогичных зон лимфатических узлов и характеризуется теми же особыми типами клеток.

Вкрасной пульпе наряду с элементами крови, сосредоточенными в расширенных сосудах

— синусоидах, содержатся губчатые скопления ткани, в которой присутствуют макрофаги, плазматические клетки и лимфоциты обоих классов. Плазматические клетки обнаруживаются

вселезенке даже вне явно выраженных иммунных реакций. Это связано с тем, что в организме всегда присутствуют антигены (например, пищевые), на которые реагирует прежде всего селезенка. «Спонтанные» антителообразующие клетки селезенки и являются отражением этого фонового уровня иммунных реакций организма, тем более что селезенка служит тем

10

органом периферического отдела иммунной системы, в котором существуют оптимальные условия именно для развития гуморального ответа.

В селезенке В-лимфоциты преобладают над Т-клетками, что также свидетельствует о преимущественной ориентации органа на развитие гуморального иммунного ответа (в противоположность лимфатическим узлам). Среди Т-лимфоцитов преобладают, как и в других периферических органах иммунной системы, Т-хелперы. Однако в красной пульпе сосредоточены почти исключительно Т-клетки с супрессорной активностью. Здесь имеются также 0-клетки (т.е. клетки, лишенные маркеров Т- и В-лимфоцитов), в том числе значительное число NK-киллеров. В селезенке много макрофагов, и уровень их функциональной активности достаточно высок. В связи с тем, что селезенка служит хранилищем крови, регулятором ее циркуляторного объема и местом, где задерживаются (при участии макрофагов) старые эритроциты, в суспензиях спленоцитов всегда имеется много красных кровяных элементов.

Лимфоидные ткань и структуры, связанные со слизистыми оболочками. Лимфоидные структуры (рис. 391-394) и диффузные лимфоциты свойственны всем основным типам слизистых оболочек — в пищеварительном, бронхолегочном и урогенитальном трактах. Это огромный по объему отдел иммунной системы: площадь поверхности слизистых оболочек у человека составляет 400 м2 (для сравнения: поверхность кожи — 1,8 м2).

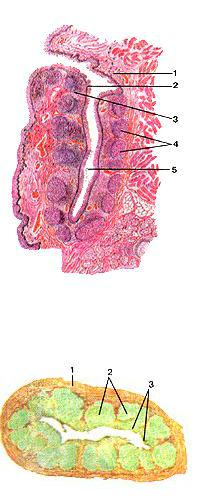

Рисунок 391. Небная миндалина (tonsilla palatina). Поперечный разрез. 1 - слизистая оболочка; 2 - многослойный плоский эпителий; 3 - околоузелковая лимфоидная ткань; 4 - лимфоидные узелки; 5 - просвет крипты.

Рисунок 392. Лимфоидные узелки в стенке аппендикса. Поперечный срез. 1 - стенка аппендикса; 2 - лимфоидные узелки; 3 - эпителиальный покров.

11

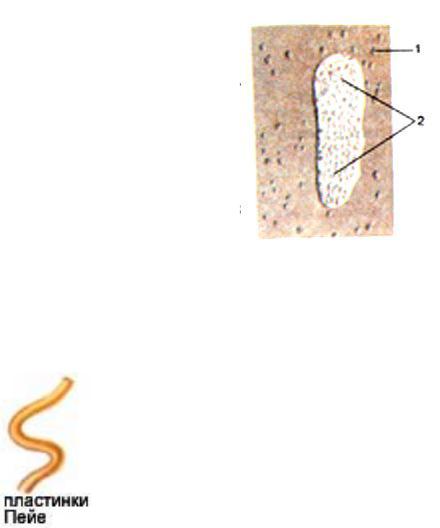

Рисунок 393. Лимфоидные узелки и лимфоидная бляшка в стенке тонкой кишки. I - лимфоидные узелки; 2 - лимфоидная бляшка

Различают структурированную и диффузную составляющие лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми оболочками. Первая включает в себя единичные некапсулированные фолликулы, а также такие организованные формирования лимфоидной ткани, как миндалины, аппендикс, групповые лимфатические фолликулы (пейеровы бляшки). Вторая составляющая представлена единичными клетками, инфильтрирующими эпителиальные пласты слизистых оболочек (Т-лимфоциты) и собственную пластинку (lamina propria), а также подслизистый слой (преимущественно В-лимфоциты). Другая классификация лимфоидных образований, связанных со слизистыми оболочками, основана на учете места этих образований в иммунных процессах: их разделяют на индуктивные и эффекторные участки. К первым в пищеварительном тракте

Рисунок 394. относятся миндалины, групповые лимфатические фолликулы и региональные лимфатические узлы, ко вторым — межэпителиальные лимфоциты и собственная пластинка (Пейе). Первые осуществляют процесс восприятия и первичной обработки антигена, вторые реализуют иммунные реакции.

Лимфоидная ткань, связанная с кожей. Для нее характерны три главных клеточных элемента — белые отростчатые эпидермоциты (клетки Лангерганса), лимфоциты и кератиноциты. Белые отростчатые эпидермоциты, описанные выше, являются антигенпредставляющими клетками, связывающими и обрабатывающими антиген, но неспособными представлять его Т-хелперам и активировать их. Они локализуются в эпидермисе. При проникновении в него антигена эти клетки фиксируют его и мигрируют в региональный лимфатический узел, созревая в процессе миграции до стадии интердигитальной клетки, способной активировать Т- хелперы.

Лимфоидные клетки эпидермиса представлены исключительно Т-лимфоцитами, несущими αβили γδ-рецептор. Первые постоянно выполняются за счет созревания в тимусе; они составляют часть общего рециркулирующего пула лимфоцитов. γδ-Т-клетки частично представляют собой потомки клеток, выселившихся из тимуса в эмбриональном периоде; их маркером является продукт VγЗ-гена, который содержится в составе их TCR. Другую группу образуют Vγ5+-клетки, которые, как полагают, созревают вне тимуса. В коже мышей присутствуют уникальные γδ+-Т-лимфоциты, имеющие морфологию дендритных клеток. Считают, что γδ+-Т-клетки кожи осуществляют первую линию защиты, реагируя на наиболее распространенные детерминанты бактериальных антигенов, в частности стресс-белки (белки теплового шока). В дерме присутствуют как Т-, так и В-лимфоциты, поступающие в нее из рециркуляции.