6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / Белоголовский_Г_Г_Анатомия_человека_Для_массажистов_2007

.pdf67

1.Задний кожный нерв бедра, n. cutaneus femoris posterior (SI-SIII), является чувствительной ветвью крестцового сплетения. Выйдя из полости таза через подгрушевидное отверстие, нерв направляется вниз и выходит из-под нижнего края большой ягодичной мышцы примерно на середине расстояния между большим вертелом и седалищным бугром. На бедре нерв располагается под широкой фасцией, в борозде между полусухожильной и двуглавой мышцами бедра. Его ветви прободают фасцию и разветвляются в коже заднемедиальной поверхности бедра вплоть до подколенной ямки.

У нижнего края большой ягодичной мышцы от заднего кожного нерва бедра отходят нижние нервы ягодиц, nn. [rr.] clunium inferiores, которые огибают край этой мышцы и иннервируют кожу ягодичной области. Промежностные ветви, rr. perineales, направляются к коже промежности.

2.Седалищный нерв, n. ischiadicus (LIV-LV), (SI-SIII), является самым крупным нервом тела человека. В его формировании принимают участие передние ветви крестцовых и двух нижние поясничных нервов, которые как бы продолжаются в седалищный нерв. В ягодичную область из полости таза седалищный нерв выходит через подгрушевидное отверстие. Далее он направляется вниз вначале под большую ягодичную мышцу, затем между большой приводящей мышцей и длинной головкой двуглавой мышцы бедра. В нижней части бедра седалищный нерв делится на две ветви: лежащую медиально более крупную ветвь — большеберцовый нерв, n. tibialis, и более тонкую латеральную ветвь — общий малоберцовый нерв, n. peroneus [fibularis] communis. Нередко деление седалищного нерва на две конечные ветви происходит в верхней трети бедра или даже непосредственно у крестцового сплетения,

аиногда в подколенной ямке.

В области таза и на бедре от седалищного нерва отходят мышечные ветви к внутренней запирательной и близнецовым мышцам, к квадратной мышце бедра, полусухожильной и полуперепончатой мышцам, длинной головке двуглавой мышцы бедра и задней части большой приводящей мышцы.

Большеберцовый нерв, n. tibialis, является продолжением ствола седалищного нерва на голени и по размерам превосходит его латеральную ветвь. В подколенной ямке большеберцовый нерв располагается посередине, непосредственно под фасцией, позади подколенной вены. У нижнего угла подколенной ямки он идет на подколенной мышце между медиальной и латеральной головками икроножной мышцы, вместе с задней большеберцовой артерией и веной проходит под сухожильной дугой камбаловидной мышцы и направляется в голенноподколенный канал. В этом канале большеберцовый нерв спускается вниз и, выйдя из него, располагается позади медиальной лодыжки под удерживателем сгибателей. Здесь большеберцовый нерв делится на свои конечные ветви: медиальный и латеральный подошвенные нервы. Медиальный подошвенный нерв, n. plantaris mеdialis, больше, чем латеральный.

Сегментарный аппарат спинного мозга включает в себя вещество спинного мозга, передние и задние корешки и чувствительный межпозвоночный узел. На сегментарном уровне спинного мозга и ствола мозга осуществляется рефлекторная деятельность.

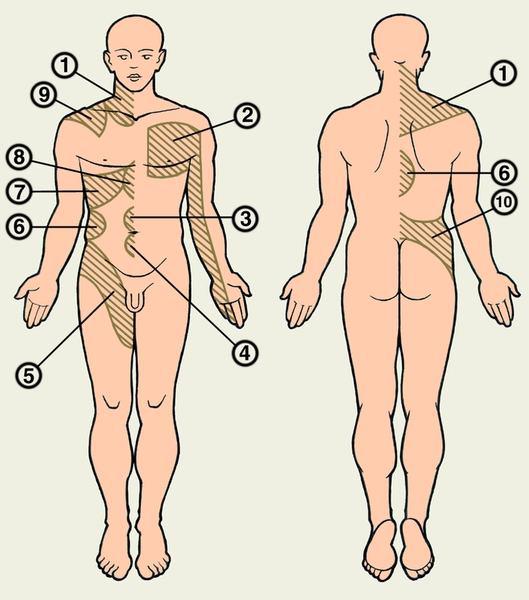

Зоны Захарьина-Геда — ограниченные участки кожи (зоны), в которых при заболеваниях внутренних органов часто появляются отраженные боли, а также изменения чувствительности в виде болевой и температурной гиперестезии. Анатомо-физиологической основой возникновения таких зон является метамерное строение сегментарного аппарата спинного мозга, имеющего постоянную анатомическую связь как с определенными участками кожи (дерматомами), так и с внутренними органами (спланхнотомами).

Деятельность спинного мозга находится под контролем головного мозга, который регулирует спинно-мозговые рефлексы.

Несмотря на то, что спинной мозг новорожденного является наиболее зрелой частью НС, его окончательное развитие заканчивается только к 20 годам. За этот период масса мозга увеличивается в 8 раз.

68

Рисунок 356. Схема расположения зон Захарьина-Геда на туловище и конечностях. В указанных зонах могут появляться боль и гиперестезия при заболеваниях легких и бронхов (1), сердца (2), кишечника (3), мочевого пузыря (4), мочеточников (5), почек (6), печени (7 и 9), желудка и поджелудочный желеэы (8), мочеполовой системы (10).

Периферическая нервная система условно подразделяется на два больших отдела — соматическую, или анимальную, нервную систему и вегетативную, или автономную, нервную систему.

Таблица 14. Периферическая нервная система

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Соматическая (нервные волокна не прерываются; |

|

Вегетативная (нервные волокна прерываются |

||||||||

|

скорость проведения импульса 30-120 м/с) |

|

узлами; скорость проведения импульса 1-3 м/с) |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

черепно-мозговые нервы |

|

спинно-мозговые нервы (31 |

|

симпатические нервы |

|

парасимпатические |

||||

|

(12 пар) |

|

пара) |

|

|

|

|

нервы |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Состав и строение |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Отходят от |

различных |

|

Отходят симметричными |

|

Отходят |

симметричными |

|

Отходят |

от ствола |

|

|

отделов головного мозга в |

|

парами по обе стороны спин- |

|

парами по |

обе стороны |

|

головного |

мозга |

и |

|

|

виде нервных |

волокон. |

|

ного мозга. Через задние |

|

спинного мозга в грудном и |

|

крестцового |

отдела |

||

|

Подразделяются на центро- |

|

корешки входят отростки |

|

поясничном отделах. Пред- |

|

спинного мозга. Нерв- |

||||

|

стремительные, центро- |

|

центростремительных ней- |

|

узловое волокно короткое, |

|

ные узлы лежат в или |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

69

Продолжение таблицы 14

Соматическая (нервные волокна не прерываются; скорость проведения импульса 30-120 м/с)

Вегетативная (нервные волокна прерываются узлами; скорость проведения импульса 1-3 м/с)

черепно-мозговые нервы |

|

|

|

спинно-мозговые нервы (31 |

|

|

симпатические нервы |

|

|

|

|

парасимпатические |

|||||||||||||||||||

|

(12 пар) |

|

|

|

|

|

пара) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

нервы |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

бежные. Иннервируют орга- |

|

ронов; |

через |

передние |

|

так как |

узлы |

лежат |

вдоль |

|

стенках |

или |

около |

||||||||||||||||||

ны чувств, |

внутренние |

|

корешки |

выходят отростки |

|

спинного мозга; |

послеузловое |

|

иннервируемых |

орга- |

|||||||||||||||||||||

органы, скелетные мышцы |

|

|

|

центробежных |

нейронов. |

|

волокно длинное, |

так как идет |

|

нов. |

Предузловое |

во- |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Отростки соединяются, об- |

|

от узла |

к |

иннервируемому |

|

локно длинное, |

так как |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

разуя нерв |

|

|

|

|

органу |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

проходит от |

мозга |

до |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

органа, |

послеузловое |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

волокно |

короткое, |

так |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

как находится в ин- |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

нервируемом органе |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Функции |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

Обеспечивают |

связь |

|

|

|

Осуществляют движения |

|

|

|

Иннервируют внутренние |

|

|

|

|

Иннервируют |

|

|

|

||||||||||||||

организма |

с |

|

внешней |

|

всех частей тела, конеч- |

|

органы. Послеузловые волок- |

|

внутренние |

|

органы, |

||||||||||||||||||||

средой, |

быстрые |

реакции |

|

ностей, |

обусловливают |

|

на выходят в составе сме- |

|

оказывая на них влияние, |

||||||||||||||||||||||

на |

ее |

|

изменение, |

|

чувствительность |

кожи. |

|

шанного |

нерва |

от |

|

спинного |

|

противоположное |

|

|

|||||||||||||||

ориентировку |

в |

прост- |

|

Иинервнруют |

скелетные |

|

мозга и проходят к внут- |

|

действию |

симпатической |

|||||||||||||||||||||

ранстве, |

движения тела |

|

мышцы, вызывая произволь- |

|

ренним |

органам. |

Нервы |

|

нервной |

системы. |

Самый |

||||||||||||||||||||

(целенаправленные), чув- |

|

ные |

и |

непроизвольные |

|

образуют сплетения - сол- |

|

крупный |

|

нерв |

- |

||||||||||||||||||||

ствительность, |

|

зрение, |

|

движения. |

Произвольные |

|

нечное, легочное, сердечное. |

|

блуждающий. Его |

ветви |

|||||||||||||||||||||

слух, обоняние, осязание, |

|

движения |

осуществляются |

|

Стимулируют работу сердца, |

|

находятся |

во |

|

многих |

|||||||||||||||||||||

вкус, мимику лица, речь. |

|

под |

контролем |

головного |

|

потовых |

|

желез, |

|

обмен |

|

внутренних |

органах |

- |

|||||||||||||||||

Деятельность |

|

осущест- |

|

мозга, не произвольные - |

|

веществ. Тормозят деятель- |

|

сердце, сосудах, желудке, |

|||||||||||||||||||||||

вляется |

под |

контролем |

|

под |

контролем |

спинного |

|

ность |

пищеварительного |

|

так как там расположены |

||||||||||||||||||||

головного мозга |

|

|

мозга |

|

(спинно-мозговые |

|

тракта, сужают сосуды, |

|

узлы этого нерва |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

рефлексы) |

|

|

|

расслабляют стенки мочево- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

го пузыря, расширяют зрачки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и др. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Деятельность |

|

вегетативной нервной |

системы |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

регулирует |

работу |

всех |

|

|

|

|

внутренних |

органов, |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

приспосабливая их к потребностям всего организма |

|

|||||||||||||||||

Соматическая нервная система иннервирует преимущественно органы сомы (тела): поперечнополосатые (скелетные) мышцы (лица, туловища, конечностей), кожу и некоторые внутренние органы (язык, гортань, глотку). Соматическая нервная система осуществляет преимущественно функции связи организма с внешней средой, обеспечивая чувствительность и движение, вызывая сокращение скелетной мускулатуры. Так как функции движения и чувствования свойственны животным и отличают их от растений, эта часть нервной системы получила название анимальной (животной). Действия соматической нервной системы подконтрольны человеческому сознанию.

К периферической нервной системе относится задние и передние корешки спинного мозга, межпозвоночные спинальные ганглии, спинномозговые нервы, их сплетения, периферические нервы, а также корешки и ганглии черепных нервов и черепные нервы.

Формирование периферического нерва происходит следующим образом. Задние и передние корешки, сближаясь, образуют до межпозвоночного ганглия так называемый корешковый нерв, после ганглия, который расположен в межпозвонковом отверстии, следует спинальный нерв. Выходя из межпозвоночного отверстия спинальные нервы делятся на задние ветви, иннервирующие мышцы и кожу задней поверхности спины и шеи, и передние более мощные иннервирующие мышцы и кожу вентральных отделов туловища и конечностей. Передние ветви грудных сегментов образуют межреберные мышцы; ветви шейных поясничных и крестцовых сегментов вступают в определенные соединения, образуя пучки сплетений: шейного, плечевого, поясничного, крестцового. От пучков сплетений отходят периферические нервные стволы или периферические нервы.

70

Периферические нервы являются в большинстве своем смешанными и состоят из двигательных волокон передних корешков (аксонов клеток передних рогов), чувствительных волокон (дендритов клеток межпозвонковых узлов) и вазомоторно-секреторно-трофических волокон (симпатических и парасимпатических) от соответствующих клеток серого вещества боковых рогов спинного мозга и ганглиев симпатического пограничного ствола.

Нервное волокно, входящее в состав периферического нерва, состоит из осевого цилиндра, расположенного в центре волокна, миелиновой или мякотной оболочки, одевающей осевой цилиндр и швановской оболочки.

Миелиновая оболочка нервного волокна местами прерывается, образуя так называемые перехваты Ранье. В области перехватов осевой цилиндр прилежит непосредственно к швановской оболочке. Миелиновая оболочка обеспечивает роль электрического изолятора, предполагается ее участие в процессах обмена осевого цилиндра. Швановские клетки имеют общее происхождение с нервными элементами. Они сопровождают осевой цилиндр периферического нервного волокна подобно тому, как глиозные элементы сопровождают осевые цилиндры в центральной нервной системе, поэтому швановские клетки иногда называют периферической глией.

Соединительная ткань в периферических нервах представлена оболочками, одевающими нервный ствол (эпиневрий), отдельные его пучки (периневрий) и нервные волокна (эндоневрий). В оболочках проходят сосуды, питающие нерв.

Сердце, легкие, пищеварительный тракт и другие внутренние органы иннервированы особым комплексом периферических нервов, в совокупности называемых автономной, или вегетативной, нервной системой. Система эта в свою очередь состоит из двух частей: симпатической и парасимпатической.

Вегетативная нервная система оказывает влияние на процессы так называемой растительной жизни, общие для животных и растений (обмен веществ, дыхание, выделение и др.), отчего и происходит ее название (вегетативная — растительная). Обе системы тесно связаны между собой, однако вегетативная нервная система обладает некоторой долей самостоятельности и не зависит от нашей воли, вследствие чего ее также называют автономной нервной системой. Ее делят на две части симпатическую и парасимпатическую.

Нервы периферической нервной системы односторонние — чувствительные (сенсорные) передают ощущения тела в нервные центры, а двигательные разносят команды головного мозга по всему организму. Также есть и смешанные нервы. Окончания сенсорных нервов находятся в основном в органах чувств и в коже, а двигательные нейроны двигательных нервов локализуются в головном мозге и спинном мозге.

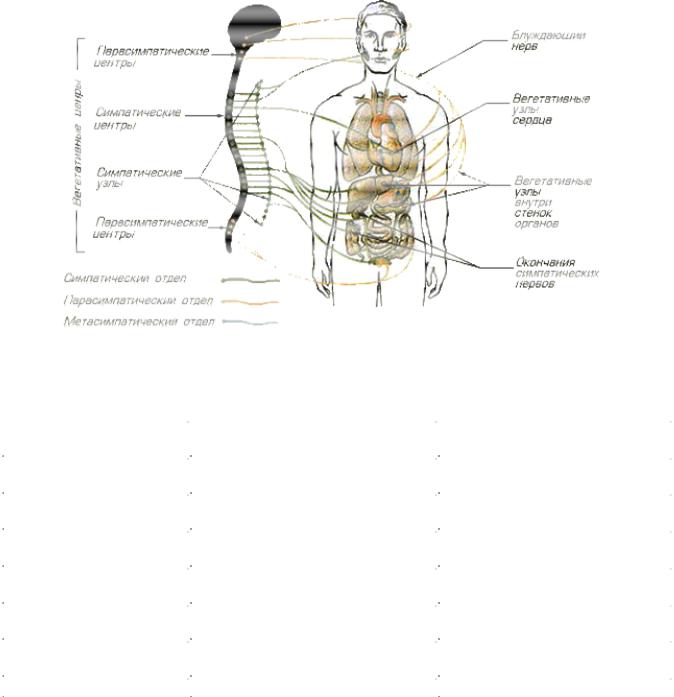

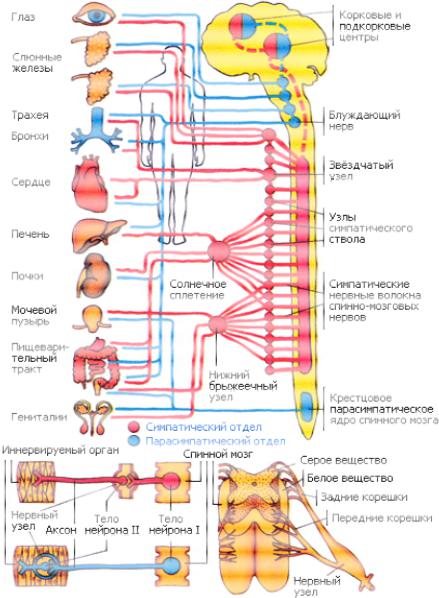

Вегетативная нервная система (рис. 357) — регулирует внутреннюю деятельность организма, ее работа не зависит от нашей воли. Выполняет свои функции через две системы, координирующие работу разных органов, — симпатическую и парасимпатическую.

Вегетативная нервная система в целом содержит как чувствительные, так и двигательные нервы, но она отличается от остальной нервной системы рядом особенностей. Волевой контроль над этими нервами со стороны больших полушарий невозможен; мы не можем произвольно ускорить или замедлить ритм сердечных сокращений или действие мускулатуры желудка и кишок. Далее, связь между чувствительными нервами и большими полушариями является менее прямой, так что нормальное раздражение этих нервов не вызывает ощущений. Еще одна важная особенность вегетативной системы состоит в том, что каждый внутренний орган получает двойной набор волокон: одна группа их подходит к органу через симпатические нервы, а другая — через парасимпатические.

Импульсы с симпатических и парасимпатических нервов оказывают на иннервируемый орган противоположное действие. Если первые, например, усиливают какую-либо активность, то вторые ослабляют ее. Эти действия суммированы в табл. 14.

71

Риунок 357. Схема вегетативной нервной системы.

Т аблица 15. Действие вегетативной нервной системы

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Иннервируемый орган |

|

Действие симпатических нервов |

|

Действие парасимпатических |

|

||||

|

|

|

|

нервов |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Сердце |

|

Усиливают |

и ускоряют |

сокращения |

|

Ослабляют и замедляют сокращения |

|

||

|

|

сердца |

|

|

|

сердца |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Артерии |

|

Вызывают |

сужение |

артерий и |

|

Вызывают |

расширение артерий и |

|

|

|

|

повышают кровяное давление |

|

понижают кровяное давление |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Пищеварительный тракт |

|

Замедляют перистальтику, уменьшают |

|

Ускоряют |

перистальтику, |

повыша- |

|

||

|

|

активность |

|

|

|

ют активность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Мочевой пузырь. Мускула- |

|

Вызывают расслабление пузыря. Рас- |

|

Вызывают |

сокращение |

пузыря. |

|

||

|

тура бронхов |

|

ширяют бронхи, облегчают дыхание |

|

Вызывают сокращение бронхов |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мышечные волокна радуж- |

|

Расширяют зрачок |

|

|

Суживают зрачок |

|

|

||

|

ной оболочки |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мышцы, поднимающие во- |

|

Вызывают поднятие волос |

|

Вызывают прилегание волос |

|

||||

|

лосы |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Потовые железы |

|

Повышают секрецию |

|

|

Понижают секрецию |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

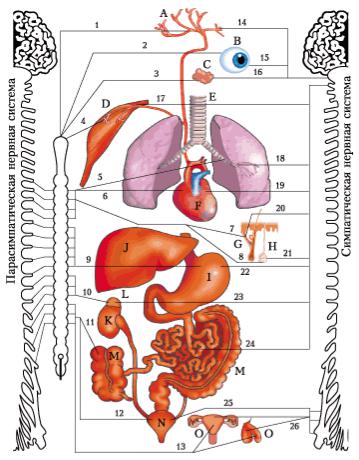

Вегетативная нервная система иннервирует внутренности, железы, гладкие мышцы органов и кожи, сосуды и сердце, регулирует обменные процессы в тканях. Вегетативная нервная система оказывает влияние (рис. 358, 359) на процессы так называемой растительной жизни, общие для животных и растений (обмен веществ, дыхание, выделение и др.), отчего и происходит ее название (вегетативная — растительная). Обе системы тесно связаны между собой, однако вегетативная нервная система обладает некоторой долей самостоятельности и не зависит от нашей воли, вследствие чего ее также называют автономной нервной системой. Ее делят на две части симпатическую и парасимпатическую. Выделение этих отделов основано как на анатомическом принципе (различия в расположении центров и строении периферической части симпатической и парасимпатической нервной системы), так и на функциональных отличиях. Возбуждение симпатической нервной системы способствует

72

интенсивной деятельности организма; возбуждение парасимпатической, наоборот, способствует восстановлению затраченных организмом ресурсов. На многие органы симпатическая и парасимпатическая системы оказывают противоположное влияние, являясь функциональными антагонистами.

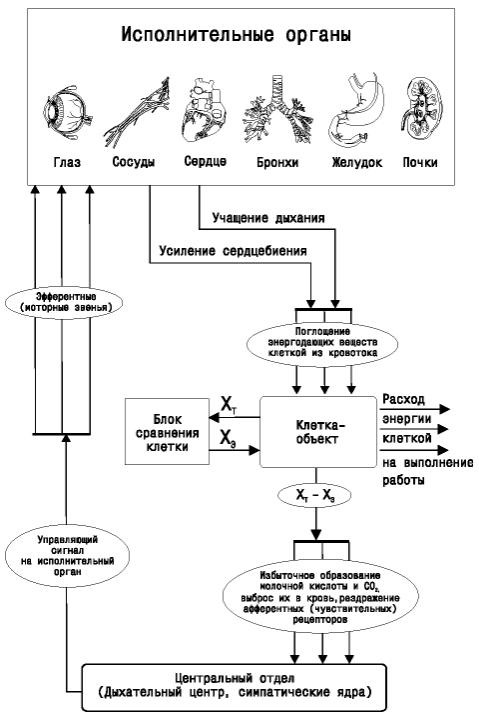

Рисунок 358. Функции симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Парасимпатическая нервная система 1, 2, 4, 5 — сужение; 3 — усиление секреции; 6 — замедление; 7,13 — расслабление; 8 — уменьшение; 9,11 — усиление моторики; 10 — уменьшение секреции; 12 — сокращение. Симпатическая нервная система 14, 15, 17, 18

— расширение; 16 — снижение секреции; 19 — ускорение и усиление сокращения; 20 — сокращение; 21 — усиление; 22, 24 — ослабление моторики; 23 — усиление секреции; 25 — расслабление; 26 — возбуждение.

А — сосуды головного мозга; B — зрачок; C — слюнные железы; D — периферийные сосуды; E — бронхи; F — сердце; G — мышца, поднимающая волос; H — потоотделение; I — желудок; J — печень; K — почка; L — надпочечник; M — кишечник; N — мочевой пузырь; O — половые органы.

Как видно из рисунка 358, если нервы симпатического отдела стимулируют какую-то реакцию, то нервы парасимпатического ее подавляют. Эти процессы разнонаправленного воздействия в конечном итоге взаимно уравновешивают друг друга, в результате функция поддерживается на соответствующем уровне. Действие лекарств часто направлено именно на возбуждение или торможение одного из таких противоположных по своей направленности влияний.

73

Рисунок 359. Функциональная модель описания вегетативной нервной системы

Так, под влиянием импульсов, приходящих по симпатическим нервам, учащаются и усиливаются сокращения сердца, повышается давление крови в артериях, расщепляется гликоген в печени и мышцах, увеличивается содержание глюкозы в крови, расширяются зрачки, повышается чувствительность органов чувств и работоспособность центральной нервной системы, суживаются бронхи, тормозятся сокращения желудка и кишечника, уменьшается секреция желудочного сока и сока поджелудочной железы, расслабляется мочевой пузырь и задерживается его опорожнение. Под влиянием импульсов, приходящих по парасимпатическим нервам, замедляются и ослабляются сокращения сердца, понижается артериальное давление, снижается содержание глюкозы в крови, возбуждаются сокращения желудка и кишечника, усиливается секреция желудочного сока и сока поджелудочной железы и др.

74

Следующая особенность вегетативной системы состоит в том, что двигательные импульсы идут от головного или спинного мозга до органа-эффектора не по одному нейрону, как импульсы ко всем другим частям тела, а через два или большее число последователъных нейронов. Тело первого нейрона этой цепи, так называемого преганглионарного нейрона, находится в головном или спинном мозгу, а тело второго нейрона — постганглионарного — в ганглии, лежащем где-либо вне центральной нервной системы. Тела симпатических постганглионарных нейронов расположены вблизи спинного мозга, ганглии парасимпатическнх нервов — вблизи иннервируемых органов или даже в их стенках. Афферентные волокна от внутренних органов входят в центральную нервную систему вместе с соматическими нервными волокнами.

Симпатическая нервная система состоит из волокон, клеточные тела которых лежат в боковых столбах серого вещества спинного мозга. Их аксоны выходят через передние корешки спинномозговых нервов вместе с двигательными волокнами, идущими к скелетным мышцам, а затем отделяются от этих волокон и образуют вегетативную ветвь спинномозгового нерва, идущего к симпатическому ганглию. Эти ганглии парные; с каждой стороны спинного мозга лежит цепочка из 18 ганглиев, которая тянется от шеи до области живота. В каждом ганглии аксон первого нейрона образует синапс с дендритом второго нейрона. Тело этого второго нейрона находится внутри ганглия, а его аксон направляется к иннервируемому органу.

Кроме волокон, идущих от каждого спинномозгового нерва к соответствующему ганглию, имеются волокна, идущие от одного ганглия к следующему. Аксоны некоторых из вторичных нейронов идут от симпатического ганглия обратно к спинномозговому нерву и проходят в его составе к иннервируемым потовым железам, мышцам, поднимающим волосы, и мускулатуре стенок кровеносных сосудов. Аксоны других вторичных нейронов направляются от шейных симпатических ганглиев вверх к слюнным железам и к радужной оболочке глаза. Чувствительные волокна симпатической системы проходят внутри тех же нервных стволов, что

идвигательные, но вступают в спинной мозг через задние корешки вместе с другими чувствительными нервами, не принадлежащими к вегетативной системе.

Парасимпатическая система. Это система состоит из волокон, начинающихся в головном мозгу и выходящих в составе III, VII, IХ и особенно Х (блуждающего) черепномозговых нервов

ииз волокон, начинающихся в крестцовом отделе спинного мозга и выходящих со спинномозговыми нервами этого отдела. Блуждающий нерв берет начало в продолговатом мозгу и спускается через область шеи в грудную и брюшную полости, где иннервирует сердце, дыхательную систему и пищеварительный тракт. Толстые кишки, мочевая система и половые органы иннервируются парасимпатическими волокнами через тазовые спинномозговые нервы. Радужная оболочка глаза, подъязычные и подчелюстные железы и околоушная железа иннервированы соответственно III, VII и IX парами черепномозговых нервов. Все эти нервы содержат аксоны первых нейронов в цепи; ганглии парасимпатической системы расположены в иннервируемых ими органах или около них, так что все аксоны вторичных нейронов сравнительно короткие.

Возбуждение симпатических нервов вызывает расширение сосудов головного мозга, кожи, периферических сосудов; расширение зрачка; снижение выделительной функции слюнных желез и усиление — потовых; расширение бронхов; ускорение и усиление сердечных сокращений; сокращение мышц, поднимающих волос; ослабление моторики желудка и кишечника; усиление секреции гормонов надпочечников; расслабление мочевого пузыря и оказывает возбуждающее действие на половые органы, также вызывая сокращение матки.

По парасимпатическим нервным волокнам отдаются «приказы», обратные по своей направленности: например, сосудам и зрачку — сузиться, мускулатуре мочевого пузыря — сократиться и так далее.

Вегетативная нервная система очень чувствительна к эмоциональному воздействию. Печаль, гнев, тревога, страх, апатия, половое возбуждение — эти чувства вызывают изменения функций органов, находящихся под контролем вегетативной нервной системы. Например, внезапный испуг заставляет сильнее биться сердце, дыхание становится более

75

частым и глубоким, в кровь из печени выбрасывается глюкоза, прекращается выделение пищеварительного сока, появляется сухость во рту. Организм готовится к быстрой реакции на опасность и, если требуется, к самозащите.

Длительное и сильное эмоциональное напряжение и возбуждение могут привести к тяжелым заболеваниям. К ним относятся гипертензия, коронарная болезнь сердца, язвенная болезнь желудка и многие другие.

В момент, когда клетка стала сжигать больше этих веществ, чем приносит кровь при данной скорости кровотока, она сообщает вегетативной нервной системе о нарушении своего постоянного состава и отклонении от эталонного энергетического состояния. Центральные отделы вегетативной нервной системы при этом формируют управляющее воздействие, приводящее к комплексу изменений для восстановления энергетического голодания: учащению дыхания и сокращений сердца, ускорению распада белков, жиров и углеводов и так далее.

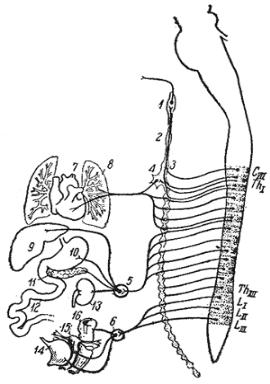

Рисунок 360. Схема взаимодействия центральной и периферической нервной системы.

Симпатический отдел вегетативной нервной системы образован двумя цепочками нервных узлов, расположенных по обе стороны от позвоночника, и нервными веточками, которые отходят от них и устремляются ко всем органам и тканям. Кроме внутренних органов,

76

симпатические волокна иннервируют кровеносные сосуды, а также кожу. Парасимпатический отдел представлен рядом нервов; главный из них — блуждающий — иннервирует почти все органы грудной и брюшной полости. На работу внутренних органов парасимпатические и симпатические нервы оказывают противоположное действие. Если первые, к примеру, усиливают деятельность какого-нибудь органа, то вторые ослабляют ее. Вегетативные нервные волокна состоят, по крайней мере, из двух нейронов: тело первого лежит в центральной нервной системе, а второго — в нервном узле, где и происходит передача возбуждения.

Звездчатый узел – часть системы симпатических парных узлов расположенных с обеих сторон вдоль почти всего позвоночника, недалеко от его поверхности. Эту систему называют симпатическим стволом, он состоит из 20...22 парных узлов — 3 шейных, 10...12 грудных, 3...4 брюшных и 4 тавровых. Они имеют сложное строение и посредством огромного количества тончайших нервных волокон связаны не только со спинным мозгом и между собой, но и со всеми внутренними органами. Каждая группа этих узлов имеет свою «сферу влияния». Шейные иннервируют область головы и шеи, грудные — туловище и внутренние органы, поясничные

— нижние конечности. Все узлы, составляющие симпатический ствол, тесно связаны с соответствующими отделами спинного и головного мозга.

Соматическая часть периферической нервной системы включает 12 пар черепных и 31 пару спинномозговых нервов.

Рисунок 361. Схема симпатической иннервации. C – шейные; Th – грудные; L – поясничные спинномозговые нервы. 1 – верхний шейный; 2 – средний шейный; 3 – нижний шейный; 4 – звёздчатый ганглии; 5 – солнечное сплетение; 6 – надчревный узел; 7 – сердце; 8 – лёгкое; 9 – печень; 10 – желудок; 11 – поджелудочная железа; 12 – кишечник; 13 – почка; 14 – мочевой пузырь; 15 – матка; 16 – прямая кишка.