6 курс / Медицинская реабилитация, ЛФК, Спортивная медицина / Белоголовский_Г_Г_Анатомия_человека_Для_массажистов_2007

.pdf

6

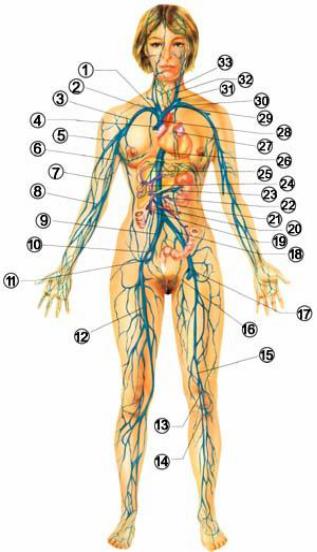

Рисунок 259. Сердечно-сосудистая система. Главные вены организма. 1 - правый плечеголовной ствол; 2 - правая подключичная; 3 - подмышечная; 4 - непарная; 5 - латеральная подкожная вена руки; 6 - медиальная подкожная вена руки; 7 - плечевая; 8 - промежуточная вена локтя; 9 - правая общая подвздошная; 10 - наружная подвздошная; 11 - внутренняя подвздошная; 12 - подкожная медиальная вена ноги; 13 - латеральная подкожная вена ноги; 14 - передняя большеберцовая; 15 - подколенная; 16 - глубокая бедренная; 17 - бедренная; 18 - левая общая подвздошная; 19 - верхняя брыжеечная; 20 - нижняя брыжеечная; 21 - яичниковая (яичковая); 22 - селезеночная; 23 - почечная; 24 - воротная; 25 - надпеченочная; 26 - нижняя полая; 27 - внутренняя грудная; 28 - верхняя полая; 29 - левый плечеголовый ствол; 30 - левая подключичная; 31 - наружная яремная; 32 - внутренняя яремная; 33 - передняя яремная.

7

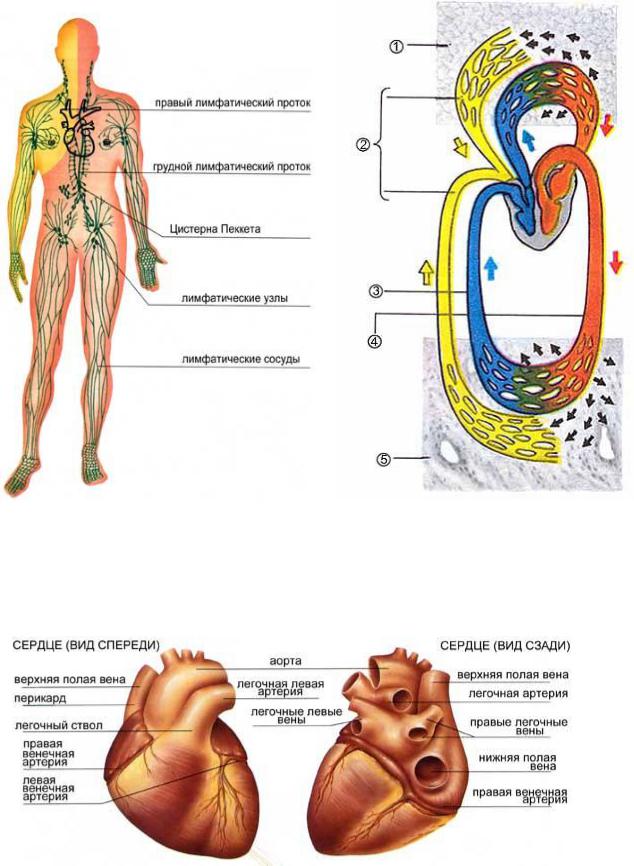

Рисунок 260. Система лимфатических сосудов. 1 - легкие; 2 - лимфатическая система; 3 - венозная система; 4 - артериальная система; 5 - ткани.

Центральным органом кровеносной системы является сердце (рис. 261-267), cor, которое представляет собой полый мышечный орган, состоящий из двух, левой — артериальной и правой — венозной, половин.

Рисунок 261. Сердце.

Каждая половина сердца состоит из сообщающихся между собой предсердия, atrium cordis, и желудочка сердца. venlriculus cordis. Предсердия принимают кровь из сосудов, приносящих ее к сердцу, а желудочки проталкивают эту кровь в сосуды, уносящие ее от сердца.

8

Рисунок 262. Проекция границ сердца, его клапанов и крупных сосудов на переднюю грудную стенку. 1 - левая внутренняя яремная вена; 2 - левая общая сонная артерия; 3 - левая подключичная артерия; 4 - левая плечеголовная вена; 5 - дуга аорты; 6 - легочный ствол; 7 - левый главный бронх; 8 - отверстие легочного ствола (клапан легочного ствола); 9 - левое пред- сердно-желудочковое отверстие (левый предсердно-желудочковый клапан); 10 - верхушка сердца; 11 - правое предсердно-желудочковое отверстие (правый предсердно-желудочковый клапан); 12 - отверстие аорты (клапан аорты); 13 - верхняя полая вена; 14 - правая плечеголовная вена; 15 - правая внутренняя яремная вена; 16 - правая общая сонная артерия.

Рисунок 263. Положение сердца в перикарде (околосердечной сумке). Перикард ( pericardium) и плевральные полости вскрыты. Передние края правого и левого легких оттянуты в стороны. Вид спереди. I - левый блуждающий нерв; 2 - левая подключичная артерия; 3 - купол плевры; 4 - первое ребро; 5 - дута аорты; 6 - средостенная (медиаспинальная) плевра; 7 - восходящая часть аорты (покрыта серозным перикардом); 8 - легочный ствол (покрыт серозным перикардом); 9 - левое ушко (сердца); 10 - перикард (разрезан и отвернут в стороны); 11 - левое легкое; 12 - верхушка сердца; 13 - левый желудочек; 14 - передняя межжелудочковая борозда; 15 - правый желудочек; 16 - диафрагма; 17 - диафрагмальная плевра; 18 - реберно-диафраг- мальный синус; 19 - реберная плевра; 20 - правое легкое; 21 - правое ушко (сердца); 22 - артериальный конус; 23 - верхняя полая вена; 24 - плечеголовной ствол; 25 - левая общая сонная артерия; 26 - трахея; 27 - правый блуждающий нерв; 28 - щитовидная железа.

9

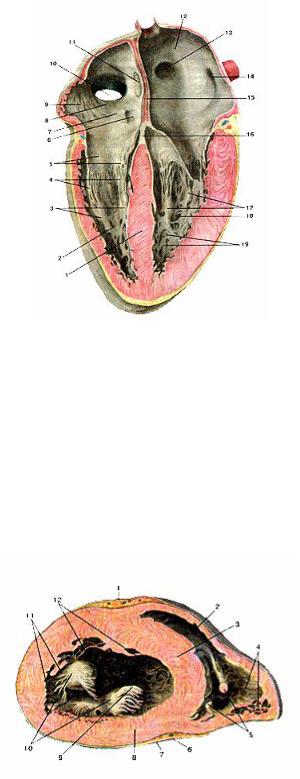

Рисунок 264. Внутренняя поверхность сердца, продольный разрез. Вид спереди. 1 - межжелудочковая перегородка (мышечная часть); 2 - правый желудочек; 3 - сосочковые мышцы правого желудочка; 4 - сухожильные хорды; 5 - створки правого предсердно-желудоч- кового клапана; 6 - устье венечного синуса сердца; 7 - заслонка венечного синуса; 8 - правое предсердие; 9 - гребенчатые мышцы; 10 - отверстие нижней полой вены; 11 - овальная ямка; 12 - левое предсердие; 13 - отверстие правой легочной вены; 14 - отверстие левой легочной вены; 15 - межпредсердная перегородка; 16 - перепончатая часть межжелудочковой перегородки; 17 - сосочковые мышцы левого желудочка; 18 - левый желудочек; 19 - мясистые трабекулы.

Рисунок 265. Стенки правого и левого желудочков на поперечном разрезе. Вид сверху. Предсердия и зона предсердно-желудочковых клапанов удалены. 1 - передняя межжелудочковая борозда; 2 - правый желудочек; 3 - межжелудочковая перегородка; 4 - мясистые трабекулы; 5 - сосочковые мышцы (правого желудочка); 6 - задняя межжелудочковая борозда; 7 - эпикард (висцеральная пластинка серозного перикарда); 8 - миокард; 9 - левый желудочек; 10 - сосочковые мышцы (левого желудочка); 11 - эндокард; 12 - мясистые трабекулы.

10

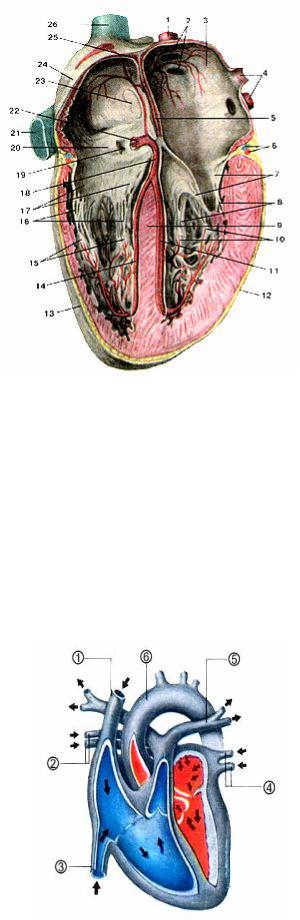

Рисунок 266. Проводящая система сердца. Сердце вскрыто продольным разрезом, проведенным во фронтальной плоскости. 1 - правая легочная вена; 2 - устья правых легочных вен; 3 - левое предсердие; 4 - левые легочные вены; 5 - межпредсердная перегородка; 6 - кровеносные сосуды сердца (в венечной борозде); 7 - створки левого предсердно-желудочкового клапана; 8 - сухожильные хорды; 9 - межжелудочковая перегородка; 10 - сосочковые мышцы; 11 - левая ножка предсердно-желудочкового пучка; 12 - левый желудочек; 13 - правый желудочек; 14 - правая ножка предсердно-желудочкового пучка; 15 - сосочковые мышцы; 16 - сухожильные хорды; 17 - створки правого предсердно-желудочкового клапана; 18 - предсерд- но-желудочковый пучок (пучок Гиса); 19 - устье венечного синуса; 20 - заслонка венечного синуса; 21 - нижняя полая вена; 22 - предсердно-желудочковый узел (узел Тавара); 23 - овальная ямка; 24 - правое предсердие; 25 - синусно-предсердный узел (узел Кис-Флака); 26 - верхняя полая вена.

Рисунок 267. Ток крови через сердце. 1 - верхняя полая вена; 2 - легочные вены; 3 - нижняя полая вена; 4 - легочные вены; 5 - легочная артерия.

11

Масса сердца у новорожденного равняется в среднем 23-37 г, к 8-му месяцу масса сердца удваивается, ко 2-3-му году жизни утраивается. Масса сердца в возрасте 20-40 лет в среднем достигает у мужчин 300 г, у женщин — 270 г. Отношение массы сердца к общей массе тела равняется у мужчин 1:170, у женщин — 1:180. Длина сердца у взрослого человека равняется в среднем 13 см, ширина — 10 см, толщина (переднезадний размер) — 7 см, толщина стенки правого желудочка — 4 мм, левого — 13 мм, толщина межжелудочковой перегородки — 10 мм.

В зависимости от размеров сердца различают четыре его основные формы:

1)нормальный тип — длинная ось сердца почти равна поперечной;

2)«капельное сердце» — длинная ось намного больше поперечной;

3)длинное, узкое сердце — длинная ось больше поперечной;

4)короткое, широкое сердце — длинная ось меньше поперечной.

Сердце расположено в грудной полости позади грудины, в области переднего средостения. В левой половине грудной клетки находится 2/3 сердца, и только 1/3 лежит в правой ее половине. Широкое основание сердца направлено вверх и назад, а суженная часть — верхушка – вниз, вперед и влево.

Стенки сердца состоят из трех слоев. Внутренний слой — эндокард — выстилает полости сердца изнутри, а его выросты образуют клапаны сердца. Он состоит из слоя уплощенных, тонких, гладких эндотелиальных клеток. Средний слой — миокард — состоит из особой сердечной поперечнополосатой мышечной ткани. В миокарде различают два отдела: менее выраженную мускулатуру предсердий и мощную мускулатуру желудочков. Наружный слой — эпикард — покрывает наружную поверхность сердца и ближайшие к сердцу отрезки аорты, легочного ствола и полых вен. Он образован слоем клеток эпителиального типа. Околосердечная сумка — перикард — имеет также и наружный листок.

Сердце человека продольной перегородкой разделено на две половины, не сообщающиеся между собой, — правую и левую. В правой течет венозная кровь, в левой — артериальная. В верхней части обеих половин расположены правое и левое предсердия, а в нижней части — правый и левый желудочки. Таким образом, сердце человека имеет четыре камеры: два предсердия и два желудочка.

В правое предсердие поступает кровь из всех частей тела по двум самым крупным венам: верхней полой вене и нижней полой вене. Кроме того, сюда же впадает венечная пазуха сердца, собирающая венозную кровь из тканей самого сердца. В левое предсердие впадают четыре легочных вены, несущие артериальную кровь из легких.

Из правого желудочка выходит легочной ствол, по которому венозная кровь поступает в легкое. Легочным стволом начинается малый круг кровообращения. Из левого желудочка выходит аорта, несущая артериальную кровь ко всем органам, стенкам полостей тела, голове и конечностям. Аортой начинается большой круг кровообращения.

Клапаны сердца представляют собой складки эндокарда. Они закрывают предсердножелудочковые отверстия и по своему строению являются створчатыми. Клапан между правым предсердием и правым желудочком имеет три створки и называется трехстворчатым. Клапан между левым предсердием и левым желудочком имеет две створки и называется двустворчатым, или митральным. Около отверстия ствола и отверстия аорты также имеются клапаны в виде трех карманов, открывающихся по направлению тока крови в этих сосудах.

Задача сердца — создать и поддерживать постоянную разность давления между артериями и венами. Причиной движения крови, как и любой другой жидкости, является разность давления.

При остановке сердца давление в артериях и венах быстро выравнивается и кровообращение прекращается. При нормальной частоте сокращений сердца происходит 70 ударов в минуту. Полный цикл сердечной деятельности продолжается 0,8 секунды. Отделы сердца — предсердия и желудочки – сокращаются не одновременно, а последовательно. Сокращение мышцы сердца называют систолой, а расслабление — диастолой. Во время работы сердца возникают звуковые явления, называемые тонами сердца. В настоящее время тоны сердца не только выслушивают, но и записывают на ленте электрокардиографа.

|

12 |

|

|

|

|

|

|

Сердце |

получает |

иннервацию |

от |

||

|

вегетативной нервной системы. Из |

|||||

|

продолговатого мозга к сердцу идут |

|||||

|

парасимпатические |

|

волокна |

|||

|

блуждающего нерва, а из верхних |

|||||

|

грудных сегментов спинного мозга - |

|||||

|

симпатические нервы. Нервы оказывают |

|||||

|

регулирующее влияние на работу сердца, |

|||||

|

изменяя |

ее |

и |

приспосабливая |

||

|

интенсивность |

кровообращения |

к |

|||

|

потребностям организма. Таким образом, |

|||||

|

ритм работы |

сердца подчиняется |

||||

|

командам головного мозга. |

|

|

|||

|

Сердце работает в двух типах |

|||||

|

движений: систолическом, или движении |

|||||

|

сокращения, и диастолическом, или |

|||||

|

движении |

|

расслабления. |

Цикл |

||

|

деятельности сердца, то, что мы обычно |

|||||

|

называем ударом, складывается из трех |

|||||

|

фаз: |

|

|

|

|

|

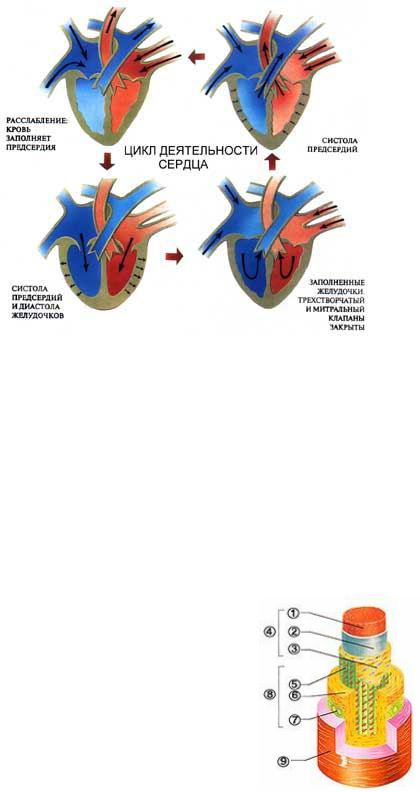

Рисунок 268. Деятельность сердца. |

1. Систола предсердий и диастола желу- |

|||||

дочков. При сокращении предсердий митральный и трехстворчатый клапаны открываются, и кровь поступает в желудочки.

2.Систола желудочков. Желудочки сокращаются, вызывая повышение кровяного давления. Полулунные клапаны аорты и легочной артерии открываются, и происходит опорожнение желудков через артерии.

3.Общая диастола. После опорожнения желудочки расслабляются, и сердце остается в фазе покоя до тех пор, пока кровь, заполняющая предсердие, не надавит на атриовентрикулярные клапаны.

В соответствии с направлением движения артериальной и венозной крови среди сосудов различают артерии, arteriae, вены, venae, и соединяющие их капилляры, vasa capillaria.

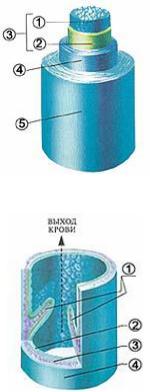

Стенки артерий и вен состоят из трех слоев (рис. 269-272): внутренней оболочки, tunica intima, средней оболочки, tunica media, и наружной оболочки, tunica externa.

Рисунок 269. Строение артерии. 1 - эндотелий; 2 - базальная мембрана; 3 - собственная пластинка; 4 - внутренняя оболочка; 5 - внутренняя эластическая мембрана; 6 - мышцы; 7 - наружная эластическая мембрана; 8 - средняя оболочка; 9 - наружная оболочка.

13

Рисунок 270. Строение вены. 1 - эндотелий; 2 - базальная мембрана; 3 - внутренняя оболочка; 4 - средняя оболочка; 5 - наружная оболочка.

Рисунок 271. Строение венозного клапана. 1 - венозный клапан; 2 - внутренняя оболочка; 3 - средняя оболочка; 4 - наружная оболочка.

Внутренняя оболочка сосуда, tunica intima, состоит из соединительнотканной основы, субэндотелиальных и эндотелиальных клеток; субэндотелиальные клетки играют роль росткового слоя, эндотелиальные — выстилают внутреннюю поверхность сосуда. Средняя оболочка, или мышечная, tunica media, образована главным образом циркулярно расположенными гладкими мышечными волокнами, а также соединительнотканными и эластическими элементами. Наружная оболочка, tunica externa, состоит из коллагеновых волокон и ряда продольных пучков эластических волокон. В строении стенки артерий и вен имеются различия. Стенка вен тоньше стенки артерий; мышечный слой вен развит слабо. Хотя крупные и мелкие артерии несколько различаются по своему строению, стенки тех и других состоят из трех слоев. Наружный слой (адвентиция) представляет собой сравнительно рыхлый пласт фиброзной, эластической соединительной ткани; через него проходят мельчайшие кровеносные сосуды (т.н. сосуды сосудов), питающие сосудистую стенку, а также веточки автономной нервной системы, которые регулируют просвет сосуда. Средний слой (медиа) состоит из эластической ткани и гладких мышц, обеспечивающих упругость и сократимость сосудистой стенки. Эти свойства необходимы для регуляции кровотока и поддержания нормального артериального давления в меняющихся физиологических условиях. Как правило, стенки крупных сосудов, например, аорты, содержат больше эластической ткани, чем стенки меньших артерий, в которых преобладает мышечная ткань. По этой тканевой особенности артерии делят на эластические и мышечные. Внутренний слой (интима) по толщине редко превышает диаметр нескольких клеток; именно этот слой, выстланный эндотелием, придает внутренней поверхности сосуда облегчающую кровоток гладкость. Через него поступают питательные вещества к глубинным слоям медии.

По мере уменьшения диаметра артерий их стенки истончаются и три слоя становятся все менее различимыми, пока — на артериолярном уровне — в них остаются в основном спиральные мышечные волокна, немного эластической ткани и внутренняя выстилка из эндотелиальных клеток.

В венах, особенно мелких и средних, имеются клапаны. В зависимости от степени развития мышечных или эластических элементов средней оболочки различают артерии эластического

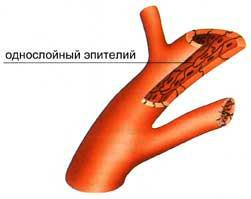

14

типа (аорта, легочный ствол), мышечно-эластического типа (сонная, бедренная и другие артерии такого же калибра) и артерии мышечного типа (все остальные артерии). Стенки капилляров состоят из одного слоя эндотелиальных клеток. Калибр и толщина стенок кровеносных сосудов по мере удаления их от сердца в результате постепенного деления в органах и тканях тела меняются.

Аорта — самая крупная артерия. Она выходит из левого желудочка сердца и делится на три части: восходящую аорту, дугу аорты и нисходящую аорту.

Восходящая аорта начинается расширением — луковицей аорты. В этой области расположен клапан аорты, состоящий из трех полулунных заслонок. Длина восходящей аорты — около 6 см. На уровне четвертого позвонка она переходит в нисходящую аорту. На уровне четвертого поясничного позвонка она делится на правую и левую подвздошные артерии и продолжается в таз в виде маленького стволика — срединной крестцовой артерии.

От аорты отходят правая и левая венечные артерии, которые снабжают кровью сердце. От дуги аорты отходят плече-головной ствол, левая общая сонная артерия и левая подключичная артерия. Подкрыльцовая артерия является продолжением подключичной, которая затем переходит в плечевую артерию. Лучевая и локтевая артерии на предплечье снабжают кровью кости, мышцы и кожу предплечья.

Ветви нисходящей аорты: грудная аорта, которая снабжает кровью пищевод, трахею, бронхи и перикард, и брюшная аорта, питающая желудок, двенадцатиперстную кишку, головку поджелудочной железы, печень, селезенку, органы таза и нижние конечности.

Кровеносные сосуды постоянно находятся в состоянии сокращения, или тонуса. Явление тонуса обусловлено, с одной стороны, свойствами гладких мышц, находящихся в стенках сосудов, а с другой — нейро-гуморальными влияниями. В зависимости от состояния органа, покоя или работы, тонус сосудов изменяется, и соответственно изменяется его кровоснабжение. Сосуды иннервируются двумя видами нервов — сосудосуживающими и сосудорасширяющими, центры которых расположены в продолговатом мозге. На просвет сосудов могут оказывать влияние не только нервы, но и химические вещества, которые образуются в самом организме или поступают из внешней среды (например, лекарственные и пищевые вещества). На тонус сосудов оказывают влияние и гормоны: адреналин — гормон надпочечников, вазопрессин — гормон гипофиза, тироксин — гормон щитовидной железы. Все они оказывают сосудосуживающее действие.

В артериальной системе поддерживается постоянный уровень кровяного давления, который может лишь временно изменяться в связи с изменением функционального состояния человека (трудовые процессы, спортивные упражнения, сон). Поддерживание постоянства уровня кровяного давления в артериях обусловлено механизмами саморегуляции, которая осуществляется нервно-гуморальным путем.

Артерии. У здорового человека диаметр аорты составляет приблизительно 2,5 см. Этот крупный сосуд отходит от сердца вверх, образует дугу, а затем спускается через грудную клетку в брюшную полость. По ходу аорты от нее ответвляются все крупные артерии, входящие в большой круг кровообращения. Первые две ветви, отходящие от аорты почти у самого сердца, — это коронарные артерии, снабжающие кровью ткань сердца. Кроме них, восходящая аорта (первая часть дуги) не дает ответвлений. Однако на вершине дуги от нее отходят три важных сосуда. Первый — безымянная артерия — сразу же делится на правую сонную артерию, снабжающую кровью правую половину головы и мозга, и правую подключичную артерию, проходящую под ключицей в правую руку. Второе ответвление от дуги аорты — левая сонная артерия, третье — левая подключичная артерия; по этим ветвям кровь направляется в голову, шею и левую руку.

От дуги аорты начинается нисходящая аорта, которая снабжает кровью органы грудной клетки, а затем через отверстие в диафрагме проникает в брюшную полость. От брюшного отдела аорты отделяются две почечные артерии, питающие почки, а также брюшной ствол с верхними и нижними брыжеечными артериями, отходящими к кишечнику, селезенке и печени. Затем аорта делится на две подвздошные артерии, снабжающие кровью органы таза.

15

В области паха подвздошные артерии переходят в бедренные; последние, спускаясь по бедрам, на уровне коленного сустава переходят в подколенные артерии. Каждая из них в свою очередь делится на три артерии — переднюю большеберцовую, заднюю большеберцовую и малоберцовую артерии, которые питают ткани голеней и стоп.

На всем протяжении кровеносного русла артерии по мере своего разветвления становятся все меньше и меньше и, наконец, приобретают калибр, лишь в несколько раз превышающий размеры содержащихся в них клеток крови. Эти сосуды называются артериолами; продолжая делиться, они образуют диффузную сеть сосудов (капилляров), диаметр которых примерно равен диаметру эритроцита (7 мкм).

Капилляры. Наконец, артериолы незаметно переходят в капилляры, стенки которых высланы лишь эндотелием. Хотя в этих тончайших трубочках содержится менее 5% объема циркулирующей крови, они крайне важны. Капилляры образуют промежуточную систему между артериолами и венулами, и их сети настолько плотны и широки, что ни одну часть тела нельзя проколоть, не пронзив огромное их количество. Именно в этих сетях под действием осмотических сил совершается переход кислорода и питательных веществ в отдельные клетки организма, а взамен в кровь поступают продукты клеточного ме-

Рисунок 272. Строение капилляра таболизма.

Кроме того, эта сеть (т.н. капиллярное ложе) играет важнейшую роль в регуляции и поддержании температуры тела. Постоянство внутренней среды (гомеостаз) организма человека зависит от сохранения температуры тела в узких границах нормы (36,8–37,0 0С). Обычно кровь из артериол попадает в венулы через капиллярное ложе, но в условиях холода происходят закрытие капилляров и снижение кровотока, в первую очередь в коже; при этом кровь из артериол поступает в венулы, минуя множество разветвлений капиллярного ложа (шунтирование). Напротив, при необходимости теплоотдачи, например в тропиках, все капилляры открываются, и кожный кровоток возрастает, что способствует потере тепла и сохранению нормальной температуры тела. Такой механизм существует у всех теплокровных животных.

Вены. На противоположной стороне капиллярного ложа сосуды сливаются в многочисленные мелкие каналы, венулы, которые по размерам сравнимы с артериолами. Они продолжают соединяться, образуя более крупные вены, по которым кровь от всех частей тела оттекает обратно к сердцу. Постоянному кровотоку в этом направлении способствует система клапанов, имеющихся в большинстве вен. Венозное давление, в отличие от давления в артериях, не зависит напрямую от напряжения мышц сосудистой стенки, так что кровоток в нужном направлении определяется в основном иными факторами: подталкивающей силой, создаваемой артериальным давлением большого круга кровообращения; «присасывающим» эффектом отрицательного давления, возникающего в грудной клетке при вдохе; насосным действием мышц конечностей, которые в ходе обычных сокращений проталкивают венозную кровь к сердцу.

Стенки вен по строению сходны с артериальными в том, что тоже состоят из трех слоев, выраженных, однако, значительно слабее. Для движения крови по венам, которое происходит практически без пульсации и при сравнительно низком давлении, не требуется таких толстых и упругих стенок, как у артерий. Другое важное отличие вен от артерий — присутствие в них клапанов, поддерживающих при низком давлении кровоток в одном направлении. В наибольшем количестве клапаны содержатся в венах конечностей, где мышечные сокращения играют особенно важную роль в перемещении крови обратно к сердцу; крупные вены, такие, как полые, воротная и подвздошные, клапанов лишены.