6 курс / Клинические и лабораторные анализы / Кровь гиста

.pdfКРОВЬ

Кровь циркулирует по кровеносным сосудам, поставляя всем органам кислород (из легких), питательные вещества (из кишечника), гормоны и др. и перенося от них к легким углекислый газ, а к органам выделения метаболиты, подлежащие обезвреживанию и выведению.

Таким образом, важнейшими функциями крови являются:

•дыхательная (перенос кислорода из легких во все органы и углекислоты из органов в легкие);

•трофическая (доставка органам питательных веществ);

•защитная (обеспечение гуморального и клеточного иммунитета, свертывание крови при травмах);

•выделительная (удаление и транспортировка в почки продуктов обмена веществ);

•гомеостатическая (поддержание постоянства внутренней среды организма, в том числе иммунного гомеостаза);

•регуляторная (перенос гормонов, факторов роста и других биологически активных веществ, осуществляющих регуляцию разнообразных функций).

Кровь состоит из форменных элементов и плазмы.

Плазма крови представляет собой межклеточное вещество жидкой консистенции. Она состоит из воды (90-93%) и сухого вещества (7-10%), в котором 6,6-8,5% белков и 1,5-3,5% других органических и минеральных соединений. К основным белкам плазмы крови относятся альбумины,

глобулины, фибриноген и компоненты комплемента.

К форменным элементам крови относятся

•эритроциты,

•лейкоциты

•кровяные пластинки (тромбоциты).

Из них только лейкоциты являются истинными клетками; эритроциты и тромбоциты человека относятся к постклеточным структурам.

ЭРИТРОЦИТЫ

Эритроциты, или красные кровяные тельца, наиболее многочисленные форменные элементы крови (4,5 млн/mL у женщин and 5 млн/mL у мужчин

– в среднем). Число эритроцитов у здоровых людей может варьировать в зависимости от возраста, эмоциональной и мышечной нагрузки, действия экологических факторов и др.

У человека и млекопитающих представляют собой безъядерные клетки, неспособные к делению.

Эритроциты образуются в красном костном мозге. Продолжительность жизни эритроцитов составляет около 120 дней, а затем старые эритроциты разрушаются макрофагами селезенки и печени (2.5 млн эритроцитов ежесекундно).

Эритроциты выполняют свои функции в кровеносных сосудах, которые в норме не покидают.

Функции эритроцитов:

• дыхательная, обеспечивается наличием в эритроцитах гемоглобина

https://psv4.userapi.com/c810335/u83891355/docs/8712760…gXzwac6EGn_JjzkgNeRCkP8PndCKGNVaUI0g1VQrHKcGXTel-Q |

03.01.2019, |

20W17 |

|

Стр. 1 |

из 16 |

(железосодержащий белковый пигмент), который определяет их цвет;

• регуляторная и защитная – обеспечиваются благодаря способности эритроцитов переносить на своей поверхности биологически активные вещества, в том числе иммуноглобулины.

Форма эритроцитов

• В норме в крови человека 80-90% составляют эритроциты двояковогнутой формы –

дискоциты.

У здорового человека незначительная часть эритроцитов может иметь форму, отличающуюся от обычной: встречаются планоциты (с плоской поверхностью) и стареющие формы: сфероциты (шаровидные); эхиноциты

(шиповидные); стоматоциты (куполообразные). Такое изменение формы обычно связано с аномалиями мембраны или гемоглобина у стареющих эритроцитов. При различных заболеваниях крови (анемиях, наследственных заболеваниях и др.) отмечается пойкилоцитоз – нарушения формы эритроцитов (примеры патологических формы эритроцитов: акантоциты, овалоциты, кодоциты, дрепаноциты (серповидные), шистоциты и др.)

Размеры эритроцитов

70% эритроцитов у здоровых людей – нормоциты с диаметром от 7,1 до 7,9 мкм. Эритроциты с диаметром менее 6,9 мкм называют микроцитами, эритроциты с диаметром более 8 мкм называются макроцитами,

эритроциты с диаметром 12 мкм и более – мегалоцитами.

В норме количество микро- и макроцитов составляют по 15%. В том случае, когда количество микроцитов и макроцитов превышает пределы физиологической вариации, говорят об анизоцитозе. Анизоцитоз является ранним признаком анемии, а его степень говорит о тяжести анемии.

Обязательной составной частью популяции эритроцитов являются их молодые формы (1-5% от общего числа эритроцитов) – ретикулоциты. Ретикулоциты поступают в кровоток из костного мозга. Ретикулоциты содержат остатки рибосом и РНК, – выявляются в виде сеточки при суправитальном окрашивании, - митохондрии и к.Гольджи. Окончательная дифференцировка в течение 24-48 часов после выхода в кровоток.

Поддержание формы эритроцита обеспечивают белки примембранного цитоскелета.

https://psv4.userapi.com/c810335/u83891355/docs/8712760…gXzwac6EGn_JjzkgNeRCkP8PndCKGNVaUI0g1VQrHKcGXTel-Q |

03.01.2019, |

20W17 |

|

Стр. 2 |

из 16 |

В состав цитоскелета эритроцитов входят: примембранный белок спектрин, внутриклеточный белок анкирин, мембранные белки гликоферин и белки полос 3 и 4. Спектрин участвует в поддержании двояковогнутой формы. Анкирин связывает спектрин с трансмембранным белком полосы 3.

Гликоферин пронизывает плазмолемму и выполняет рецепторные функции. Олигосахариды гликолипидов и гликопротеидов образуют гликокаликс. Они определяют антигенный состав эритроцитов. По содержанию агглютиногенов и агглютининов различают 4 группы крови. На поверхности эритроцитов имеется также резус-фактор – агглютиноген.

Цитоплазма эритроцитов состоит из воды (60%) и сухого остатка (40%), содержащего около 95% гемоглобина. Гемоглобин является дыхательным пигментом, имеющим в своем составе железосодержащую группу (гем).

ЛЕЙКОЦИТЫ

Лейкоциты или белые кровяные клетки, представляют собой группу морфологически и функционально разнообразных подвижных форменных элементов циркулирующих в крови, могут переходить через стенку сосудов в соединительную ткань органов, где они выполняют защитные функции.

Концентрация лейкоцитов у взрослого человека составляет 4-9х109 /л. Величина этого показателя может варьировать в связи со временем суток, приемом пищи, характером выполняемой работы и другими факторами. Поэтому исследование показателей крови является необходимым для установления диагноза и назначения лечения. Лейкоцитоз - увеличение концентрации лейкоцитов в крови (чаще всего при инфекционных и воспалительных заболеваниях). Лейкопения – снижение концентрации лейкоцитов в крови (в результате тяжелых инфекционных процессов, токсических состояний, облучения).

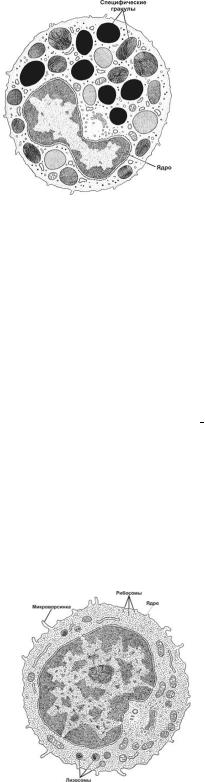

По морфологическим признакам, из которых ведущим служит присутствие в их цитоплазме специфических гранул, и биологической роли лейкоциты подразделяют на две группы:

•зернистые лейкоциты, (гранулоциты);

•незернистые лейкоциты, (агранулоциты).

К гранулоцитам относятся

•нейтрофильные,

•эозинофильные

•базофильные лейкоциты.

Для группы гранулоцитов характерно наличие сегментированных ядер и специфической зернистости в цитоплазме. Они образуются в красном костном мозге. Продолжительности жизни гранулоцитов в крови – от 3 до 9 дней.

https://psv4.userapi.com/c810335/u83891355/docs/8712760…gXzwac6EGn_JjzkgNeRCkP8PndCKGNVaUI0g1VQrHKcGXTel-Q |

03.01.2019, |

20W17 |

|

Стр. 3 |

из 16 |

Нейтрофильные гранулоциты - составляют 48 – 78% от общего числа лейкоцитов, их размер в мазке крови составляет 10-14 мкм.

В зрелом сегментоядерном нейтрофиле ядро содержит 3–5 сегментов, соединенных тонкими перемычками.

Для женщин характерно наличие в ряде нейтрофилов полового хроматина в виде барабанной палочки – тельце Барра.

Функции нейтрофильных гранулоцитов:

•уничтожение микроорганизмов;

•разрушение и переваривание поврежденных клеток;

•участие в регуляции деятельности других клеток.

Нейтрофилы поступают в очаг воспаления, где фагоцитируют бактерии и тканевые обломки.

Ядро нейтрофильных гранулоцитов имеет неодинаковое строение в клетках разной степени зрелости. На основании строения ядра различают:

•юные,

•палочкоядерные

•сегментоядерные нейтрофилы.

Юные нейтрофилы (0,5%) имеют бобовидное ядро. Палочкоядерные нейтрофилы (1 - 6%) имеют сегментированное ядро в форме буквы S, изогнутой палочки или подковы. Увеличение в крови юных или палочкоядерных нейтрофилов свидетельствует о наличии воспалительного процесса или кровопотери, и такое состояние называют сдвигом влево.

Сегментоядерные нейтрофилы (65%) имеют дольчатое ядро,

представленное 3-5 сегментами.

https://psv4.userapi.com/c810335/u83891355/docs/8712760…gXzwac6EGn_JjzkgNeRCkP8PndCKGNVaUI0g1VQrHKcGXTel-Q |

03.01.2019, |

20W17 |

|

Стр. 4 |

из 16 |

Цитоплазма нейтрофилов слабооксифильна, в ней можно различить два типа гранул:

•неспецифические (первичные,

азурофильные)

•специфические (вторичные).

Неспецифические гранулы являются первичными лизосомами и содержат лизосомальные ферменты и миелопероксидазу. Миелопероксидаза из

перекиси водорода продуцирует молекулярный кислород, обладающий бактерицидным действием. Специфические гранулы содержат бактериостатические и бактерицидные вещества – лизоцим, щелочную фосфатазу и лактоферрин. Лактоферрин связывает ионы железа, что способствует склеиванию бактерий.

Так как основная функция нейтрофилов - фагоцитоз, их еще называют микрофагами. Фагосомы с захваченной бактерией сначала сливаются со специфическими гранулами, ферменты которых убивают бактерию. Позднее к этому комплексу присоединяются лизосомы, гидролитические ферменты которых переваривают микроорганизмы.

Нейтрофильные гранулоциты циркулируют в периферической крови 8-12 часов. Срок жизни нейтрофилов 8-14 суток.

Эозинофильные гранулоциты составляют 0,5-5% всех лейкоцитов.

Их диаметр в мазке крови 12-14 мкм.

Функции эозинофильных гранулоцитов:

•антипаразитарная и антипротозойная;

•участие в аллергических и анафилактических реакциях

Ядро эозинофила имеет обычно два сегмента, в цитоплазме содержатся два типа гранул – специфические оксифильные и неспецифические азурофильные (лизосомы).

|

|

Для специфических гранул |

характерно |

|||

|

|

наличие в центре гранулы кристаллоида, |

||||

|

|

который |

содержит |

главный |

щелочной |

|

|

|

белок |

(МВР), |

богатый |

аргинином |

|

|

|

(обуславливает эозинофилию гранул) и |

||||

|

|

обладает |

мощным |

антигельминтным, |

||

|

|

антипротозойным |

|

и |

||

|

|

антибактериальным эффектом. |

||||

|

|

Эозинофилы |

с |

помощью |

фермента |

|

|

|

гистаминазы |

нейтрализуют |

гистамин, |

||

|

|

выбрасываемый |

базофилами |

и тучными |

||

клетками, |

а |

также |

фагоцитируют |

комплекс |

||

Антиген-Антитело.

Базофильные гранулоциты самая малочисленная группа (0-1%) лейкоцитов и гранулоцитов.

Функции базофильных гранулоцитов:

• регуляторная, гомеостатическая – гистамин и гепарин, содержащиеся

https://psv4.userapi.com/c810335/u83891355/docs/8712760…gXzwac6EGn_JjzkgNeRCkP8PndCKGNVaUI0g1VQrHKcGXTel-Q |

03.01.2019, |

20W17 |

|

Стр. 5 |

из 16 |

в специфических гранулах базофилов, участвуют в регуляции процесса свертывания крови и проницаемости сосудов;

• участие в иммунологических реакциях аллергического характера.

Ядра базофильных гранулоцитов слабо дольчатые, цитоплазма заполнена крупными гранулами, нередко маскирующими ядро и обладающими метахромазией, т.е. способностью изменять цвет примененного

красителя.

Метахромазия обусловлена наличием гепарина. В гранулах содержатся также гистамин, серотонин, ферменты пероксидаза и кислая фосфатаза.

Быстрая дегрануляция базофилов происходит при реакциях гиперчувствительности немедленного типа (при астме, анафилаксии, аллергическом рините), действие выделяющиеся при этом веществ приводит к сокращению гладких мышц, расширению сосудов и повышению их проницаемости. На плазмолемме есть рецепторы к IgE.

К агранулоцитам относятся

•лимфоциты;

•моноциты.

Вотличие от гранулоцитов агранулоциты:

•не содержат в цитоплазме специфической зернистости;

•их ядра не сегментированы.

Лимфоциты составляют в крови 20-35% от всех лейкоцитов. Их размеры варьируют от 4 до 10 мкм. Различают малые (4,5-6 мкм), средние (7- 10 мкм) и большие лимфоциты (10 мкм и более). Большие лимфоциты (молодые формы) у взрослых в периферической крови практически отсутствуют, встречаются лишь у новорожденных и детей.

Функции лимфоцитов:

•обеспечение реакций иммунитета;

•регуляция деятельности клеток других типов в иммунных реакциях.

Для лимфоцитов характерно округлое или бобовидное, интенсивно окрашенное ядро, так как содержит много гетерохроматина и узкий ободок цитоплазмы.

В цитоплазме содержится небольшое количество азурофильных гранул (лизосом).

https://psv4.userapi.com/c810335/u83891355/docs/8712760…gXzwac6EGn_JjzkgNeRCkP8PndCKGNVaUI0g1VQrHKcGXTel-Q |

03.01.2019, |

20W17 |

|

Стр. 6 |

из 16 |

По происхождению и функции различают Т-лимфоциты (образуются из стволовых клеток костного мозга и созревают в тимусе), В-лимфоциты (образуются в красном костном мозге).

В-лимфоциты составляют около 30% циркулирующих лимфоцитов. Их главная функция – участие в выработке антител, т.е. обеспечение гуморального иммунитета. При активации они дифференцируются в плазмоциты, которые вырабатывают защитные белки – иммуноглобулины (Ig), которые поступают в кровь и уничтожают чужеродные вещества.

Т-лимфоциты составляют около 70% циркулирующих лимфоцитов. Основными функциями этих лимфоцитов являются обеспечение реакций клеточного иммунитета и регуляция гуморального иммунитета (стимуляция или подавление дифференцировки В-лимфоцитов).

Среди Т-лимфоцитов выявлено несколько групп:

•Т-хелперы,

•Т-супрессоры,

•цитотоксические клетки (Т-киллеры).

Продолжительность жизни лимфоцитов варьирует от нескольких недель до нескольких лет. Т-лимфоциты являются популяцией долгоживущих клеток.

Моноциты составляют от 2 до 9% от всех лейкоцитов. Являются самыми крупными клетками крови, их размер - 18-20 мкм в мазке крови. Ядра моноцитов - крупные, разнообразной формы: подковообразные, бобовидные, более светлые, чем у лимфоцитов, гетерохроматин рассеян мелкими зернами по всему ядру. Цитоплазма моноцитов имеет больший, чем у лимфоцитов объем. Слабобазофильная цитоплазма содержит азурофильную зернистость (многочисленные лизосомы), полирибосомы, пиноцитозные пузырьки, фагосомы.

Моноциты крови являются фактически незрелыми клетками, находящимися на пути из костного мозга в ткани. Они циркулируют в крови около 2-4 суток, затем мигрируют в соединительную ткань, где из них образуются макрофаги.

Главная функция моноцитов и образующихся из них макрофагов – фагоцитоз. Различные вещества, образующиеся в очагах воспаления и разрушения ткани, привлекают сюда моноциты и активируют моноциты / макрофаги. В результате активации увеличивается размер клетки, образуются выросты типа псевдоподий, усиливается метаболизм, и клетки выделяют биологически активные вещества цитокинымонокины, такие как интерлейкины (ИЛ-1, ИЛ-6), фактор некроза опухолей, интерферон, простагландины, эндогенные пирогенны и др.

Кровяные пластинки или тромбоциты представляют собой циркулирующие в крови безъядерные фрагменты цитоплазмы гигантских клеток красного костного мозга – мегакариоцитов.

Тромбоциты имеют округлую или овальную формы, размеры тромбоцитов 2-5 мкм. Продолжительность жизни тромбоцита – 8 дней. Старые и дефектные тромбоциты разрушаются в селезёнке (где депонируется одна треть всех тромбоцитов), печени и костном мозге. Тромбоцитопения – снижение числа тромбоцитов, наблюдается при нарушениях деятельности красного костного мозга, при СПИДе. Тромбоцитоз – увеличение числа тромбоцитов в крови, наблюдается при усиленной выработке в костном мозге, при удалении селезенки, при болевом стрессе, в условиях высокогорья.

Функции тромбоцитов:

https://psv4.userapi.com/c810335/u83891355/docs/8712760…gXzwac6EGn_JjzkgNeRCkP8PndCKGNVaUI0g1VQrHKcGXTel-Q |

03.01.2019, 20W17 |

|

Стр. 7 из 16 |

•остановка кровотечения при повреждении стенки сосудов (первичный гемостаз);

•обеспечение свертывания крови (гемокоагуляция) - вторичный гемостаз;

•участие в реакциях заживления ран;

•обеспечение нормальной функции сосудов (ангиотрофическая функция).

Строение тромбоцитов

В световом микроскопе каждая пластинка имеет более светлую периферическую часть, называемую гиаломером и центральную более темную, зернистую часть, называемую грануломером. На поверхности тромбоцитов имеется толстый слой гликокаликса с большим содержанием рецепторов к различным активаторам и факторам свёртывания крови. Гликокаликс образует мостики между мембранами соседних тромбоцитов при их агрегации.

Плазмолемма образует инвагинации с отходящими канальцами, которые участвуют в экзоцитозе гранул и эндоцитозе.

В тромбоцитах хорошо развит цитоскелет, представленный актиновыми микрофиламентами, пучками микротрубочек и промежуточными виментиновыми филаментами. Большую часть элементов цитоскелета и две системы трубочек содержит гиаломер.

Грануломер содержит органеллы, включения и специальные гранулы нескольких типов:

• ά-гранулы – самые крупные (300-500 нм), содержат белки гликопротеины, принимающие участие в процессах свертывания

крови, факторы роста.

•δ-гранулы, немногочисленные, накапливают серотонин, гистамин, ионы кальция, АДФ и АТФ.

•λ-гранулы: мелкие гранулы. содержащие лизосомные гидролитические ферменты и фермент пероксидазу.

Содержимое гранул при активации выделяется по открытой системе каналов, связанных с плазмолеммой.

В кровотоке тромбоциты представляют собой свободные элементы, не слипающиеся ни друг с другом, ни с поверхностью эндотелия сосудов. При этом эндотелиоциты в норме вырабатывают и выделяют вещества, угнетающие адгезию и препятствующие активации тромбоцитов.

При повреждении стенки сосуда микроциркуляторного русла, которые наиболее часто травмируются, кровяные пластинки служат основными элементами в остановке кровотечения.

https://psv4.userapi.com/c810335/u83891355/docs/8712760…gXzwac6EGn_JjzkgNeRCkP8PndCKGNVaUI0g1VQrHKcGXTel-Q |

03.01.2019, |

20W17 |

|

Стр. 8 |

из 16 |

КРОВЕТВОРЕНИЕ (ГЕМОПОЭЗ)

Кроветворение (гемопоэз) – процесс образования крови. Выделяют эмбриональный и постэмбриональный гемопоэз.

Эмбриональный гемопоэз – это процесс образования крови как ткани.

Постэмбриональный гемопоэз – процесс образования форменных элементов крови в ходе физиологической и репаративной регенерации.

Согласно унитарной теории кроветворения, все клетки крови развиваются из одной родоначальной стволовой кроветворной клетки

(СКК).

Эмбриональный гемопоэз делится на три периода в зависимости от времени и места протекания. Это периоды в определенной степени перекрываются:

•мегалобластический (внезародышевый) период - 1-2-й месяцы эмбриогенеза;

•гепато-тимо-лиенальный период - 2-5-й месяцы эмбриогенеза;

•медулло-тимо-лимфатический период – 5-9-й месяцы эмбриогенеза.

https://psv4.userapi.com/c810335/u83891355/docs/8712760…gXzwac6EGn_JjzkgNeRCkP8PndCKGNVaUI0g1VQrHKcGXTel-Q |

03.01.2019, |

20W17 |

|

Стр. 9 |

из 16 |

Мегалобластический период начинается со 2-3 недели внутриутробной жизни в мезенхиме желточного мешка.

•В результате интенсивного деления клеток в мезенхиме образуются кровяные островки, клетки которых дифференцируются в двух направлениях:

•ангиобласты, лежащие по периферии, превращаются в эндотелий и образуют стенки первичных кровеносных сосудов;

•стволовые кроветворные клетки, которые лежат в центре островков, превращаются в первичные клетки крови – бласты.

Большая часть бластов делится и превращается в первичные эритробласты больших размеров – мегалобласты. Мегалобласты активно делятся и начинают синтезировать и накапливать эмбриональные гемоглобины. Из оксифильных мегалобластов образуются эритроциты больших размеров – мегалоциты. Часть мегалоцитов содержат ядро, часть – является безъядерными. Процесс образования мегалоцитов называется

мегалобластическим эритропоэзом. Кроме мегалоцитов в желточном мешке образуется некоторое количество безъядерных эритроцитов обычного размера - нормобластический эритропоэз. Образование эритроцитов в желточном мешке идёт внутри кровеносных сосудов – интраваскулярно.

Одновременно с эритропоэзом в желточном мешке экстраваскулярно – вне просвета сосудов - идёт гранулоцитопоэз – образуются нейтрофильные и эозинофильные гранулоциты.

После образования кровеносных сосудов в теле зародыша и соединения их с сосудами желточного мешка эти клетки попадают в другие органы, участвующие в эмбриональном гемопоэзе. В дальнейшем желточный мешок постепенно редуцируется, и к 12-й неделе эмбриогенеза кроветворение в нём полностью прекращается

В печени кроветворение начинается на 5-6 нед. развития. Здесь образуются эритроциты, гранулоциты и тромбоциты. К концу 5-го месяца интенсивность гемопоэза в печени уменьшается, но в небольшой степени продолжается ещё несколько недель после рождения.

Гемопоэз в селезёнке наиболее выражен с 4-го по 8-й месяцы внутриутробного развития.

Начиная с 5-го месяца, красный костный мозг постепенно становится универсальным органом кроветворения, и происходит разделение на миелопоэз (образование всех видов форменных элементов крови за исключением лимфоцитов) и лимфопоэз.

Постэмбриональный гемопоэз – процесс образования форменных элементов крови в ходе физиологической и репаративной регенерации после рождения. Обновление различных клеточных популяций крови необходимо,

https://psv4.userapi.com/c810335/u83891355/docs/8712760…gXzwac6EGn_JjzkgNeRCkP8PndCKGNVaUI0g1VQrHKcGXTel-Q |

03.01.2019, 20W17 |

|

Стр. 10 из 16 |