6 курс / Клинические и лабораторные анализы / Гематология_Национальное_руководство

.pdf6. Если в случае смены терапии будет достигнута полная ремиссия - возможно обсуждение аллогенной ТКМ [III, C].

ПАЦИЕНТЫ СТАРШЕ 65 ЛЕТ ИЛИ НУЖДАЮЩИЕСЯ В ТЕРАПИИ ПОНИЖЕННОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПО КОМОРБИДНЫМ ПРИЧИНАМ

1.R-CHOP-терапия или другие режимы пониженной токсичности, например BR.

2.Оценка ответа на лечение.

3.В случае достижения полной ремиссии после R-CHOP - поддерживающие введения ритуксимаба каждые 2 мес до рецидива заболевания [I, А].

4.Наблюдение каждые 3-6 мес в течение 5 лет.

5.В случае достижения частичного ответа или констатирования прогрессирования заболевания или рецидива - режимы второй линии, в том числе применяемые при ДБККЛ. Рассматривается включение в клинические исследования. Проведение терапии из перечня программ первой линии обсуждается при позднем рецидиве.

ЛИТЕРАТУРА

1.Клиническая онкогематология. Руководство для врачей / под ред. проф. М.А. Волковой. - М.: Медицина, 2007.

2.Armitage J.O., Mauch P.M., Harris N.L. et al. NonHodgkin lymphomas. Second edition. - 2010. - P. 284-303.

3.Deng C., Lee S., O'Connor O. New strategies in the treatment of mantle cell lymphoma // Clin. Canc. Res. - 2012. - Vol. 18. - P. 3499-3508.

4.Dreyling M., Thieblemont C., Gallamini A. et al. ESMO consensus conferences: guidelines on malignant lymphoma. Part 2: marginal zone lymphoma, mantle cell lymphoma, peripheral T-cell lymphoma // Ann. Oncol. - 2013. - Vol. 24. - P. 857-877.

5.Harel S., Delarue R., Ribrag V. et al. Treatment of younger patients with mantle cell lymphoma // Semin. Hemat. - 2011 - Vol. 48. - P. 194-207.

6.Klapper W. Histopathology of mantle cell lymphoma // Semin. Hemat. - 2011 - Vol. 48. - P. 148-154.

7.Kluin-Nelemans H., Doorduijn J.K. Treatment of elderly patients with mantle cell lymphoma // Semin. Hemat. - 2011. - Vol. 48. - P. 208-213.

Медицинские книги

@medknigi

8.Kluin-Nelemans H., Hoster E., Hermini O. et al. Treatment of older patients with mantle cell lymphoma // New. Eng. J. Med. - 2012. - Vol. 367. - P. 520-

9.Lee Z.M., Zucca E., Ghielmini M. Open questions in the management of mantle cell lymphoma // Canc. Treat. Rev. - 2013. - P. 602-609.

10.Non-Hodgkin' lymphomas. Ver. 1.2013 // NCCN clinical practice guidelines in oncology. - 2012.

11.Perez-Galan P., Dreyling M., Wiestner A. Mantle cell lymphoma: biology, pathogenesis and the molecular basis of treatment in the genomic era // Blood. - 2011. - Vol. 117. - P. 26-38.

12.WHO Classification of tumours of haеmatopoietic and lymphoid tissues. - 2008. - P. 229-237.

Медицинские книги

@medknigi

Глава 31. Диффузная B-крупноклеточная лимфома. В.П. Поп

Диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома (DLBCL), или диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДБККЛ) - опухоль, при которой наблюдается диффузный рост с инфильтрацией лимфатических узлов и/или нелимфатических органов и тканей крупными лимфоидными В- клетками, характеризующаяся агрессивным клиническим течением со склонностью к быстрому росту и раннему прогрессированию, а также высокой чувствительностью к химиотерапии.

ДБККЛ может возникать первично или быть результатом эволюционной трансформации некоторых видов индолентных лимфом: лимфоплазмоцитарных, фолликулярных, лимфом из малых лимфоцитов, MALT-лимфом.

Код по МКБ-10: С83.3. Диффузная неходжкинская лимфома (крупноклеточная диффузная).

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

ДБККЛ - один из наиболее часто встречающихся типов НХЛ, ее доля в среднем составляет 30-40%, незначительно варьируя в различных географических регионах, с тенденцией к нарастанию в течение последних десятилетий, особенно в связи с ВИЧ-инфекцией. Ежегодный прирост заболеваемости в развитых странах Европы и США составляет около 3%. Болеют преимущественно мужчины всех возрастных категорий, с пиком после 60 лет.

МОРФОЛОГИЯ И ИММУНОФЕНОТИП

Лимфатический узел при ДБККЛ обычно полностью диффузно инфильтрирован, хотя часто бывает частичный или полностью нодулярный рост. Клеточный состав разнообразен: центробласты, иммунобласты и центроциты в различных пропорциях. В зависимости от преобладания тех или иных клеточных популяций выделено несколько гистологических вариантов ДБККЛ. Центробластный вариант является наиболее частым - около 60%. Иммунобластный вариант занимает примерно 10% всех ДБККЛ и отличается относительно худшим прогнозом. Анапластический вариант характеризуется наличием крупных, даже гигантских клеток, которые иногда очень похожи на клетки Штернберга-Рид и экспрессируют CD30 (Ki-1) и некоторые Т-клеточные

Медицинские книги

@medknigi

антигены, хотя нет никакой гистогенетической связи с Т-клеточной анапластической лимфомой или лимфогранулематозом. Вариант с высоким содержанием Т-лимфоцитов и гистиоцитов иногда представляет трудности в дифференциальном диагнозе с лимфомой Ходжкина в смешанноклеточном варианте или лимфоидном преобладании. Ангиодеструктивный гистологический подтип ДБККЛ - лимфоматоидный гранулематоз - наблюдается часто у иммуноскомпрометированных и ВЭБпозитивных пациентов.

Опухолевые клетки при ДБККЛ экспрессируют один или несколько В- лимфоцитарных антигенов (CD19, CD20, CD22, CD79a) и часто, но не всегда, цитоплазматический и/или мембранный Ig (IgM чаще, чем >IgG), редко CD30. В 80% случаев иммуногистохимически выявляются накопление ингибитора апоптоза онкопротеина bcl-2, что сопряжено с плохим прогнозом, и в 70% случаев накапливается другой циклорегуляторный белок - bcl-6.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Разнородность ДБККЛ проявляется не только цитологическим, но и генетическим разнообразием, которое в большей степени, чем цитологическое, отражается на клиническом течении и прогнозе. В большинстве случаев ДБККЛ обнаруживаются реаранжировка и соматические мутации генов тяжелых и легких цепей иммуноглобулинов. Наиболее частой цитогенетической находкой при ДБККЛ, встречающейся в 20-40% случаев (при медиастинальной ДБККЛ обычно не обнаруживается), является хромосомная транслокация t(3;14)(q27;q32), ассоциированная с изменением экспрессии онкогенаbcl-6. Продукт этого онкогена - цинк-содержащий белок bcl-6 - является фактором транскрипции, регулирующим пролиферативную активность и дифференцировку В-клеточной линии. В 20-30% случаев ДБККЛ выявляется хромосомная транслокация t(14;18)(q32;q21), сочетающаяся с гиперактивацией онкогена bcl-2 и повышенным накоплением его продукта - протеина bcl-2, который играет существенную роль в супрессии апоптоза. Реже встречается хромосомная транслокация t(8;14)(q24;q32), ассоциированная с гиперэкспрессией онкогена c-

myc, кодирующего белок, который также регулирует пролиферацию, дифференцировку и апоптоз. Эта аномалия более характерна для лимфомы Беркитта, но выявляется и в 5-15% случаев ДБККЛ. При выявлении транслокации c-myc и bcl-2 такие ДБККЛ называют

Медицинские книги

@medknigi

лимфомами с двойной транслокацией (double hit lymphoma); они составляют около 8% первичных пациентов ДБККЛ и имеют плохой прогноз, несмотря на иммунохимиотерапию с ритуксимабом. Исследование молекулярно-генетических особенностей ДБККЛ позволило многим авторам выявить биологическую разнородность и выделить несколько генетических подтипов этого заболевания, отличающихся по течению и прогнозу. Подтипы ДБККЛ развиваются из генетических нарушений в процессе дифференцировки/созревания В- лимфоцитов и характеризуются блокированием апоптоза (т.е. нарушением регулировки Bcl-2, потерей функции Bcl-

6, делецией/мутацией р53), повышенной клеточной пролиферацией (т.е. увеличением ядерно-

го фактора NF-κΒ, нарушением регулировки c-Myc) или нарушением терминальной дифференцировки (т.е. дефектной функцией Blimp- 1).Специфические генетические повреждения или нарушения экспрессии/функции белков изменяются в зависимости от подтипа ДБККЛ.

При ДБККЛ выделено несколько онкогенных сигнальных путей (В- клеточного рецептора, постоянная активация NF-κΒ и нарушение регуляции Bcl-6/пути апоптоза), однако, как оказалось, ключевую роль в биологии различных типов ДБККЛ играет только разделение их по происхождению из зародышевого центра или активированных В-клеток. Анализ на основе ДНК-микрозондов позволил выявить, что в одних случаях ДБККЛ опухолевые клетки генетически идентичны В-лимфоцитам зародышевых центров фолликулов лимфатических узлов, а в других случаях имеются генетические особенности, свойственные активированным in vitro В-лимфоцитам периферической крови. Эти данные позволили разделить всю группу ДБККЛ на три гистогенетически различных варианта: ДБККЛ из клеток, подобных В-лимфоцитам зародышевых центров (germinal center Β cell-like DLCL, GCB-тип), и ДБККЛ из клеток, подобных активированным В-лимфоцитам периферической крови (activated Β cеll-like DLCL, АВС-тип), а также 3-й тип генной экспрессии, который представляет собой гетерогенную группу, определяющую плохой прогноз, близкий к АВС-типу. ДБККЛ GCB-типа характеризуются нарушением регулировки повышенной экспрессией Bcl- 2 и, нередко, c-Myc. АВС-тип ДБККЛ сопровождается транслокацией с вовлечением гена Bcl-6, а у части - инактивацией р53. Больные с GCBтипом лимфомы в среднем имеют как лучший ответ на стандартную

Медицинские книги

@medknigi

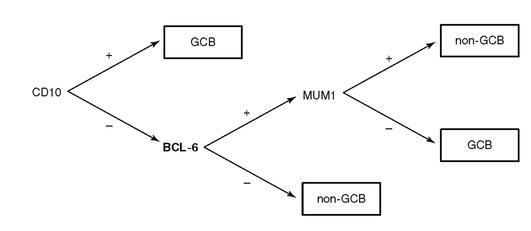

химиотерапию, так и лучший прогноз. Это объясняется тем, что при АВСтипе ДБККЛ имеет место активация NF-κΒ классическим способом, что приводит к рефрактерности к стандартной химиотерапии, но может быть преодолено назначением ингибиторов NF-κΒ (бортезомиб, леналидомид). Для разделения случаев ДБККЛ на молекулярные варианты (GCB-тип или не-GCB-тип) используются несколько методик, одна из них предложена в 2004 г. C. Hans и соавт. и основана на иммуногистохимической технике

(рис. 31.1).

Рис. 31.1. Молекулярные варианты диффузной В-крупноклеточной лимфомы (Hans C. et al., 2004 г.)

КЛАССИФИКАЦИЯ

В настоящее время ДБККЛ представляет собой совокупность нескольких заболеваний, которые в действующей классификации опухолей кроветворной и лимфоидной тканей ВОЗ представлены не только ДБККЛ, но и другими ее клинико-морфологическими вариантами. К ним относятся:

1)В-клеточная крупноклеточная лимфома, богатая Т- клетками/гистиоцитами (THRLBCL);

2)первичная кожная диффузная В-крупноклеточная лимфома с поражением нижних конечностей или первичная кожная DLBCL тип

"нижних конечностей" (PCLDCL, leg type);

3)ВЭБ-позитивная диффузная В-крупноклеточная лимфома пожилых (EBV+ DLBCL лиц старшей возрастной группы);

4)ДБККЛ, ассоциированная с хроническим воспалением (в том числе

PAL- pyothorax-associated lymphoma);

Медицинские книги

@medknigi

5)первичная медиастинальная (тимическая) В-крупноклеточная лимфома

(PMBL);

6)внутрисосудистая В-крупноклеточная лимфома (IVLBCL);

7)ALK-позитивная В-крупноклеточная лимфома;

8)плазмобластная лимфома;

9)В-крупноклеточная лимфома, развивающаяся из HHV-8- ассоциированной мультицентрической болезни Кастлемана;

10)первичная лимфома серозных полостей;

11)В-клеточная лимфома, неклассифицированная, с признаками, промежуточными между диффузной В-крупноклеточной лимфомой и лимфомой Беркитта;

12)В-клеточная лимфома, неклассифицированная, с признаками, промежуточными между диффузной В-крупноклеточной лимфомой и классической лимфомой Ходжкина.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

ДБККЛ обычно проявляется быстрорастущей опухолевой массой, расположенной нодально или экстранодально, с развитием симптоматики, обусловленной анатомической локализацией опухоли. Большинство больных ДБККЛ на момент постановки диагноза имеют диссеминированные стадии заболевания, и только у 15% больных определяется локализованное поражение I-II стадии. У одной трети пациентов имеют место выраженные симптомы опухолевой интоксикации, т.е. В-симптомы: лихорадка, изнуряющая ночная потливость, потеря массы тела. Возможен также генерализованный кожный зуд. Среди других симптомов выделяют анорексию, отеки ног (на фоне выраженной лимфаденопатии таза), общую слабость, одышку (особенно на фоне медиастинальной лимфаденопатии). Около 30% пациентов изначально имеют изолированную экстранодальную локализацию, а у 40% на момент постановки диагноза определяются как нодальные, так и экстранодальные поражения. Наиболее частой экстранодальной локализацией является ЖКТ (желудок и илеоцекальная область), далее следуют кожа, ЦНС, кости, селезенка, половые железы, мягкие ткани, слюнные железы, щитовидная железа, женские половые органы, легкие, почки, надпочечники, печень, кольцо Вальдейера. Первичное поражение костного мозга обнаруживается в 16-25% случаев.

Медицинские книги

@medknigi

ОТДЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ДИФФУЗНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЫ

Первичная медиастинальная (тимическая) В-крупноклеточная лимфома (ПМВКЛ). ПМВКЛ имеет отношение к звездчатым В-клеткам тимуса. Чаще поражает молодых женщин (возраст 30-35 лет, мужчины/женщины 1:2) с появлением больших медиастинальных масс (большая опухолевая масса), без периферических лимфатических узлов и вовлечения костного мозга. Заболевание достаточно часто вызывает развитие синдрома верхней полой вены. Необходимо исключить системную ДБККЛ с вторичным поражением средостения. Распространение за пределы средостения обычно встречается в случае рецидива и включает такие экстранодальные локализации, как почки, печень, надпочечники или центральная нервная система. ПМВКЛ морфологически гетерогенная, преимущественно состоит из крупных клеток с обильной светлой цитоплазмой и круглым яйцевидным ядром. Обычно находят клетки типа Рид-Штернберга, что увеличивает сходство с классической лимфомой Ходжкина. Выявляют участки фиброза, которые разделяют неопластическую ткань. Профиль экспрессии генов отличается от других подтипов ДБККЛ и в то же время имеет большое сходство на молекулярном уровне с лимфомой Ходжкина. ПМВКЛ экспрессирует зрелые В-клеточные маркеры и факторы транскрипции иммуноглобулинов. Характерны позитивная экспрессия антигенов CD30 в 80% случаев, но не так выраженно, как при лимфоме Ходжкина, а также отсутствие экспрессии ВЭБ.

Внутрисосудистая В-крупноклеточная лимфома, или интраваскулярный лимфоматоз, характеризуется избирательным ростом внутрь просвета капилляров, сосудов малого и среднего калибра, что приводит к их некротическим поражениям. Опухоль экспрессирует CD5. Внутрисосудистая В-крупноклеточная лимфома чаще наблюдается среди народов восточного полушария. Чаще всего поражаются ЦНС, почки, легкие, кожа и кости. Поражение периферических лимфатических узлов не является обязательным. В целом заболевание отличается обильной симптоматикой вследствие сосудистого поражения многих органов. Клиническое течение очень агрессивное, часто опухоль диагностируют только на аутопсии. Встречаются прогностически более благоприятные случаи, когда болезнь ограничена только поражением кожи.

Первичная кожная диффузная В-крупноклеточная лимфома с поражением нижних конечностей - см. главу 37.

Медицинские книги

@medknigi

ALK-позитивная В-крупноклеточная лимфома. Характеризуется пролиферацией мономорфных иммунобластоподобных В-клеток, иногда проявляется плазмобластной дифференциацией. Экспрессирует ALKпротеин, связанный с транслокацией t(2;17) или, реже, t(2;5). CD30, ВЭБ и другие вирусы не выявляются. Часто наблюдается у молодых иммунокомпетентных мужчин, проявляется лимфаденопатией и характеризуется высокоагрессивным клиническим течением.

Плазмобластная лимфома. Это В-крупноклеточное новообразование, морфологически пред-

ставлено иммунобластами с антигенным фенотипом плазматических клеток. Встречается у пациентов с иммуносупрессией и в основном поражает экстранодальные области - слизистую оболочку ротовой полости и желудочно-кишечный тракт. ВИЧ-инфекция является основной причиной иммунодефицита у этих больных, но посттрансплантационное или иммуносупрессивное лечение тоже может иметь место. Большинство плазмобластных лимфом ассоциированы с ВЭБ. Клиническое течение очень агрессивное со слабым ответом на терапию.

Первичная лимфома серозных полостей (ПЛСП) описана в главе 35.

ДБККЛ, ассоциированная с хроническим воспалением. Обычно является ВЭБ-позитивной лимфомой. В отличие от ПЛСП, не связана с HHV-8 инфекцией. Опухоли с такими же характеристиками могут образовываться на месте металлических имплантатов, кардиостимуляторов или длительно текущей туберкулезной инфекции, а также при хроническом остеомиелите или длительно незаживающих хронических изъязвлениях кожи. Прототипом этой лимфомы является пиоторакс-ассоциированная лимфома, которая преимущественно встречается у мужчин (М/Ж=12,3:1) на седьмом десятилетии жизни. Болезнь очень агрессивная с плохим прогнозом (5-летняя выживаемость около 20%). Пиоторакс-ассоциированная лимфома характеризуется плазмобластной дифференциацией, позитивной экспрессией CD45, В- клеточных маркеров и белка Bcl-2, Ki-67 и непостоянной экспрессией

CD138, IRF4 и CD30.

В-клеточная лимфома, неклассифицированная, с признаками, промежуточными между диффузной В-крупноклеточной лимфомой и лимфомой Беркитта. Эта довольно редкая лимфома встречается преимущественно у взрослых. Фенотип В-клеток герминального центра (CD20+, CD10+, BCL6+). Характеризуются перестройкой MYC и высоким

Медицинские книги

@medknigi

уровнем пролиферации (>90%). Морфологически могут напоминать лимфому Беркитта с атипическим фенотипом (BCL-2 экспрессия) или же наоборот - типичный для лимфомы Беркитта фенотип с атипичной морфологией (бластные ядерные характеристики с негативной экспрессией TdT или циклина D1). Эти лимфомы очень агрессивные с низким ответом на терапию. Пограничные случаи считаются рабочей категорией, так как нуждаются в дальнейшем исследовании для их точного распознавания и клинического ведения. Лимфомы с типичной морфологией ДБККЛ, высокой пролиферативной активностью и/ или наличием t(8;14) не должны включатся в эту категорию.

Существует значительный перекрест между подгруппами, в которые включаются лимфомы с признаками, промежуточными между ДБККЛ и лимфомой Беркитта, лимфома с двойной транслокацией (double hit - с реаранжировкой MYC и BCL2), ДБККЛ со сверхэкспрессией MYC, а также с экспрессией Ki-67 более чем 90%, но не относящиеся к другим подгруппам.

В-клеточные новообразования с признаками, промежуточными между ДБККЛ и классической лимфомой Ходжкина. Группа В-

клеточных лимфом, которая характеризуется морфологическим и клиническим перекрестом признаков ДБККЛ, в част-

ности ПМВКЛ, и классической лимфомы Ходжкина. Эти заболевания преобладают у молодых мужчин, проявляются большими медиастинальными опухолевыми массами, в некоторых случаях ассоциируются с поражением надключичных лимфатических узлов. Морфологически - слои плеоморфных крупных клеток в фибротической строме. Преобладают лакунарные клетки и клетки Ходжкина, с редкими воспалительными инфильтратами. Характерна экспрессия антигенов В-

клеток (CD20, CD79a, BOB-1, OCT2 и PAX-5) в сочетании с CD30 и CD15. В

эту категорию могут быть включены случаи, которые морфологически напоминают классическую лимфому Ходжкина, нодулярный склероз с экспрессией CD20 и других В-клеточных маркеров и негативной экспрессией CD15. Также сюда относят случаи, сходные с ПМВКЛ с негативной CD20 и позитивной CD15 экспрессией.

ДИАГНОСТИКА И СТАДИРОВАНИЕ

Основой диагностики ДБККЛ является исследование образца опухолевой ткани с помощью гистологических и иммуногистохимических методов.

Медицинские книги

@medknigi