6 курс / Клинические и лабораторные анализы / Гематология_Национальное_руководство

.pdfS.Z., 2001). Срок хранения криопреципитата при температуре ниже -25 °С составляет 36 мес.

Криопреципитат, приготовленный из СЗП от одной донации цельной крови, имеет объем 5-20 мл и содержит более 80 МЕ фактора VIII (должен содержать не менее 70 МЕ в соответствии с нормативными документами), фВ - 40-70% плазменного (более 80-100 ME), более 150 мг (в соответствии с нормативными документами должен содержать более 140 мг) фибриногена, небольшое количество XIII фактора (около 20-30% содержащегося в СЗП) и более 30 мг фибронектина.

Клиническое применение и показания. В настоящее время криопреципитат остается важным источником фибриногена (несмотря на появление на фармацевтическом рынке выделенного из плазмы концентрата фибриногена) и соответственно используется при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся гипофибриногенемией и требующих коррекции уровня фибриногена (при геморрагическом синдроме или перед оперативным вмешательством), а именно: при ДВСсиндроме, прогрессирующих заболеваниях печени, дилюционной коагулопатии на фоне массивных трансфузий, при необходимости нейтрализации эффекта фибринолитической терапии (Soresen B., 2010; Carson T.H., 2011). Также применяют криопреципитат при дисфибриногенемиях и врожденной афибриногенемии (Bucur S.Z., 2001;

Alvandi F., 2009).

Также переливание криопреципитата показано при дефиците XIII фактора, что является эффективной альтернативой концентрату фактора XIII в условиях его недоступности.

Ранее, до разработки и внедрения препаратов факторов свертывания, криопреципитат применяли при лечении гемофилии А и болезни Виллебранда в виде источника VIII фактора и фактора Виллебранда. В настоящее время криопреципитат следует использовать только как ургентное средство при лечении данной патологии в условиях отсутствия препаратов специфических факторов свертывания (Alvandi F., 2009;

Gottschall J.L., 2002).

Трансфузии криопреципитата могут быть эффективны при коррекции гемостаза у пациентов с уремией (Klein H.G., 2014).

Криопреципитат (полученный в сочетании с тромбином из одной дозы СЗП в двухшприцевой системе) применяют как компонент для

Медицинские книги

@medknigi

производства фибринового клея с целью использования при различных хирургических вмешательствах, в том числе имеет смысл заготовки такого препарата от аутологичных доноров (Klein H.G., 2014). Противопоказания. Криопреципитат не должен использоваться для лечения дефицита факторов свертывания, если нет доказанного дефицита специфических факторов, содержащихся в криопреципитате.

Не следует отдавать предпочтение трансфузии криопреципитата в условиях наличия препаратов специфических факторов свертывания (концентратов или рекомбинантных факторов) (Alvandi F., 2009).

Доза и скорость введения. У большинства пациентов уровень фибриногена более 125 мг/дл является достаточным для формирования сгустка. В зависимости от клинической ситуации пациенты с уровнем фибриногена ниже указанного могут нуждаться в его восполнении (трансфузии криопреципитата). Общепринято, что уровень фибриногена в крови пациента, необходимый для обеспечения нормального гемостаза,

должен быть >100 мг/дл (Joseph J.E., 2001).

Одна доза криопреципитата может повысить фибриноген у взрослого пациента со средними антропометрическими характеристиками на 5-10 мг/дл. В среднем трансфузия 12 контейнеров криопреципитата может обеспечить прирост фибриногена приблизительно на 100 мг/дл у взрослого человека с массой тела 70 кг (Mazza J.J., 2002).

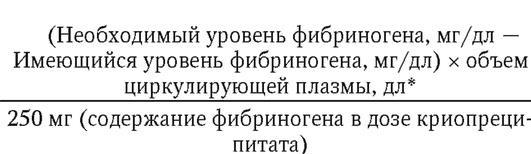

Необходимая доза криопреципитата зависит от степени дефицита фибриногена или факторов VIII, фВ, XIII, их желаемого уровня и рассчитывается c учетом объема циркулирующей плазмы пациента (Bucur S.Z., 2001). Количество доз криопреципитата для коррекции, например, гипофибриногенемии можно вычислить по формуле:

*Объем циркулирующей плазмы = (1-гематокрит, %/100) × масса тела пациента, кг × 70 мл/кг (Alvandi F., 2009).

Медицинские книги

@medknigi

Согласно нормативно-правовым документам, количество доз криопреципитата рассчитывается на основании показателей дефицита VIII фактора аналогично.

Скорость трансфузии криопреципитата определяется состоянием гемодинамики пациента. Трансфузия криопреципитата должна проводиться через фильтр 170-260 мкм.

Правила трансфузии. Криопреципитат следует размораживать при температуре 30-37 °С с использованием специального оборудования для размораживания в течение 5-10 мин, допустимо разведение его физиологическим раствором перед трансфузией. Размороженный криопреципитат должен храниться при комнатной температуре (20-24 °С) и перелит в течение 6 ч после размораживания.

Объем плазмы в криопреципитате мал, содержит небольшое количество анти-А и анти-B антител, а контаминация эритроцитами отсутствует. Поэтому желательно (но не обязательно) выполнение трансфузий криопреципитата от доноров, совместимых по системе АВ0 с реципиентом. Совместимость по Rh-системе и проведение тестов на совместимость перед трансфузией не требуется.

Ожидаемый результат. Положительным результатом трансфузии криопреципитата являются коррекция или предотвращение кровотечения.

На фоне терапии криопреципитатом для контроля эффекта, расчета дозы и планирования графика введения следует проводить динамическое определение уровня фибриногена (факторов) до и после трансфузии.

КОНЦЕНТРАТ ГРАНУЛОЦИТОВ

Характеристика компонента. Концентрат гранулоцитов получают методом афереза на автоматическом сепараторе клеток крови, минимальное содержание гранулоцитов в дозе, заготовленной в результате одной процедуры, должно быть не менее 1×1010 клеток. Объем концентрата может варьировать от 200 до 400 мл.

С целью получить достаточное для клинического эффекта количество гранулоцитов в ходе процедуры гранулоцитафереза применяют стимуляцию донора (для увеличения количества гранулоцитов в периферической крови) предварительным введением глюкокортикоидов или комбинацией глюкокортикоидов с Г-КСФ (Dale D.C., 1998; Jendiroba D.B., 1998). Трансфузия полученного таким образом (от стимулированного

Медицинские книги

@medknigi

донора) концентрата гранулоцитов может обеспечить некоторый прирост гранулоцитов в русле реципиента и лучшую их выживаемость in

vivo (Mazza J.J., 2002).

Клиническое применение и показания. Показания к трансфузиям гранулоцитов имеют достаточно ограниченный спектр, поскольку обычно для лечения или профилактики инфекционных осложнений, сопровождаемых нейтропенией, применяются антибиотики, Г-КСФ и гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМКСФ).

Трансфузии гранулоцитов могут быть применены при неэффективности проводимой антибактериаль-

ной (противогрибковой) терапии у пациентов с верифицированным сепсисом или другой тяжелой инфекцией (бактериальной, грибковой), протекающих на фоне тяжелой нейтропении (абсолютное количество гранулоцитов в периферической крови больного менее 500 клеток/мкл) и ожидаемого длительного периода агранулоцитоза (Mazza J.J., 2002).

Также переливания концентратов донорских гранулоцитов могут быть эффективны при неонатальном сепсисе (Cairo M.S., 1990) и у пациентов с врожденными дефектами функций нейтрофилов (включая хроническую гранулематозную болезнь) (King K.E., 2011).

Противопоказания. К трансфузиям концентратов гранулоцитов не следует прибегать при отсутствии вышеперечисленных критериев и в случаях, когда пациент в анамнезе имеет тяжелые легочные реакции на HLA или человеческие нейтрофильные антигены (Brecher M.E., 2005;

Stroncek D.F., 2007).

Доза и скорость введения. В ряде рандомизированных исследований было определено, что трансфузия, по крайней мере, 1×1010 гранулоцитов может оказаться эффективной (Strauss R. 1998; Dale D.C., 2009).

Сама процедура переливания должна проводиться медленно в течение 1-4 ч, а продолжительность терапии концентратами гранулоцитов составлять 4-7 дней, после чего следует оценить динамику состояния пациента (Anstee D.J., 2014).

С целью профилактики реакций на трансфузию концентрата гранулоцитов рекомендована премедикация антигистаминными средствами, парацетамолом (ацетаминофеном*), глюкокортикоидами или меперидином*9.

Медицинские книги

@medknigi

Правила трансфузии. После получения на сепараторе клеток крови концентрат гранулоцитов должен храниться при комнатной температуре +20-24 °С и перелит пациенту как можно скорее, но не позднее 24 ч после заготовки (Lightfoot T., 2000). Обязательно выполнять гаммаоблучение концентрата гранулоцитов в дозе 25 Гр перед трансфузией. Переливать гранулоциты необходимо через систему для трансфузии крови с фильтром 170-260 мкм, но без применения лейкофильтра.

Концентраты гранулоцитов контаминированы аллогенными лимфоцитами, эритроцитами, тромбоцитами, поэтому необходимы подбор по АВ0 и Rh-фактору для трансфузии реципиенту и проведение тестов на совместимость как для эритроцитсодержащих сред.

В случае, если пациент имеет иммунологическую резистентность к переливанию тромбоцитов, такому пациенту следует обеспечить переливание гранулоцитов от HLA-совместимого донора.

Пациенты с иммуносупрессией: после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, после трансплантации органов, новорожденные, которым проводится экстракорпоральная мембранная оксигенация, недоношенные и новорожденные с низкой массой тела - должны получать гранулоциты от ЦМВнегативных доноров.

При одномоментном применении или введениях с небольшим временным интервалом амфотерицина B

и концентрата гранулоцитов возрастает риск развития легочной токсичности в виде острого респираторного дистресс-синдрома. Поэтому для минимизации риска осложнений, согласно рекомендациям Национального института здоровья, интервал между трансфузиями концентрата гранулоцитов и введением амфотерицина B должен составлять не менее 4 ч.

Ожидаемый результат. Для прогнозирования эффекта от трансфузии концентрата гранулоцитов можно использовать оценку показателей посттрансфузионного прироста абсолютного числа нейтрофилов в периферической крови реципиента через 1-6 ч после процедуры переливания. Прирост гранулоцитов у реципиента после трансфузии концентрата гранулоцитов зависит от содержания клеток в концентрате и, как правило, его можно наблюдать при переливании количества клеток, в 3-4 раза превышающих минимальную терапевтическую дозу (1×1010). Хорошим клиническим результатом считается положительная динамика в

Медицинские книги

@medknigi

течении инфекционного процесса. В этом случае рекомендовано продолжать трансфузии гранулоцитов до разрешения инфекции или до начала восстановления собственного гранулоцитопоэза.

ПРАВИЛА ПЕРЕЛИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ ПРИ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКОЙ ТКАНИ

В процессе пересадки аллогенных гемопоэтических клеток принято придерживаться особой тактики использования эритроцит-содержащих сред и донорских тромбоцитов. Это связано с тем, что, подбор донора гемопоэтической ткани осуществляется по HLA, но при этом часто (от 20 до 40% аллогенных трансплантаций) имеет место несоответствие реципиента и донора трансплантата по системе групп крови AB0. В этих случаях особый интерес представляет правильный подход к выбору групповой принадлежности компонентов крови в ходе проведения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Выделяют так называемые малую и большую несовместимость трансплантата по системе AB0.

При малой несовместимости донорская сыворотка содержит антитела к эритроцитам реципиента (табл. 16.3). Перед переливанием гемопоэтических клеток можно редуцировать плазму, содержащую анти- A и/или анти-B, с целью предотвращения гемолиза эритроцитов реципиента непосредственно после трансплантации. При малой несовместимости в 10-15% может наступить неожиданный гемолиз через 7-10 дней после трансплантации, когда иммунокомпетентные B- лимфоциты трансплантата могут начать действовать против эритроцитов реципиента. Гемолиз может быть значительным и даже носить фатальный характер, несмотря на быстрое распознавание.

При большой несовместимости сыворотка реципиента содержит антитела против антигенов эритроцитов донора (см. табл. 16.3). Гемолиз эритроцитов, содержащихся в трансплантате, может произойти, если

Таблица 16.3. Трансфузии при малой и большой несовместимости трансплантатов (Mintz P.D., 2005; Огородникова М.Д., 2014)

При малой несовместимости

|

|

1-я фаза |

2-я фаза |

|

|

3-я фаза |

|

|

Все |

ЭритроцитыТромбоцитыСЗП |

|

Все |

|

|

|

компоненты |

|

|

|

компоненты |

A |

0 |

Группа крови |

0 |

A, AB, B, 0 |

A, |

Группа крови |

|

|

пациента |

|

|

AB |

донора |

Медицинские книги

@medknigi

B |

0 |

Группа крови |

0 |

B, AB, A, 0 |

B, |

Группа крови |

|

|

пациента |

|

|

AB |

донора |

AB |

0 |

Группа крови |

0 |

AB, A, B, 0 |

AB |

Группа крови |

|

|

пациента |

|

|

|

донора |

AB |

A |

Группа крови |

A |

AB, A, B, 0 |

AB |

Группа крови |

|

|

пациента |

|

|

|

донора |

AB |

B |

Группа крови |

B |

AB, B, A, 0 |

AB |

Группа крови |

|

|

пациента |

|

|

|

донора |

При большой несовместимости |

|

|

|

|

|

|

0 |

A |

Группа крови |

0 |

A, AB, B, 0 |

A, |

Группа крови |

|

|

пациента |

|

|

AB |

донора |

0 |

B |

Группа крови |

0 |

B, AB, A, 0 |

B, |

Группа крови |

|

|

пациента |

|

|

AB |

донора |

0 |

AB |

Группа крови |

0 |

AB, A, B, 0 |

AB |

Группа крови |

|

|

пациента |

|

|

|

донора |

A |

AB |

Группа крови |

A |

AB, A, B, 0 |

AB |

Группа крови |

|

|

пациента |

|

|

|

донора |

B |

AB |

Группа крови |

B |

AB, B, A, 0 |

AB |

Группа крови |

|

|

пациента |

|

|

|

донора |

При малой и большой несовместимости |

|

|

|

|||

A |

B |

Группа крови |

0 |

AB, A, B, 0 |

AB |

Группа крови |

|

|

пациента |

|

|

|

донора |

B |

A |

Группа крови |

0 |

AB, B, A, 0 |

AB |

Группа крови |

|

|

пациента |

|

|

|

донора |

1 фаза - время подготовки пациента к трансплантации гемопоэтических клеток 2 фаза - с начала миелоаблятивной терапии, от момента, когда прямой

антиглобулиновый тест отрицательный, изогемагглютинины против донорских эритроцитов больше не определяются или эритроциты реципиента не определяются

3 фаза - после перемены группы крови реципиента на донорскую (эритроциты реципиента не определяются)

Выбор групповой принадлежности компонента указан в порядке предпочтения.

Все клеточные компоненты крови должны быть облучены дозой 25 рад.

не выполнить их удаление перед инфузией. В посттрансплантационном периоде реципиент может продуцировать антитела к эритроцитам донора в течение нескольких месяцев, особенно при использовании немиелоаблятивных схем химиотерапии. В таком случае может угнетаться красный кровяной росток трансплантата, вплоть до аплазии.

Одномоментное наличие малой и большой несовместимости между донором и реципиентом может наблюдаться, когда пара реципиентдонор имеют группу крови A и B соответственно и наоборот.

Медицинские книги

@medknigi

Rh-несовместимость наблюдается в 10-15% случаев при трансплантациях. Трансфузионная тактика такая же, как при малой и большой несовместимости по AB0.

Для Rh-отрицательных реципиентов Rh-положительных гемопоэтических клеток необходимо удалять эритроциты для минимизации риска аллоиммунизации так же, как при большой несовместимости по системе

AB0.

Для Rh-положительных реципиентов от Rh-отрицательных доноров с предшествующей аллоиммунизацией к Rh-антигену необходимо внимательно мониторировать пациента на предмет возможного отсроченного гемолиза (как при малой несовместимости по AB0).

ОСЛОЖНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕЛИВАНИЕМ АЛЛОГЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ

За последние годы в Службе крови был выполнен ряд мероприятий, позволивших значительно сократить инфекционные осложнения трансфузий компонентов крови. Однако необходимо помнить, что, помимо риска передачи

гемотрансмиссивных инфекций, есть целый спектр серьезных осложнений, ассоциированных с гемотрансфузиями, иногда даже несущих угрозу для жизни пациента. Поэтому принятие решения о переливании компонентов является чрезвычайно важной обязанностью врача-клинициста и должно быть основано на тщательной оценке показаний, рисков и возможностей применения альтернативных методов лечения.

Осложнения, связанные с переливанием компонентов крови, могут быть острыми (развиваться в течение 24 ч после трансфузии) и отсроченными, а по генезу - иммунологическими и неиммунологическими (см. табл.

16.1).

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТРАНСФУЗИЙ

К иммунологическим осложнениям относятся гемолитические реакции (острые и отсроченные), аллергические реакции различной степени тяжести, анафилактические реакции, посттрансфузионная пурпура, а также широкий спектр эффектов, обусловленных контаминацией компонентов крови аллогенными лейкоцитами.

Медицинские книги

@medknigi

Гемолитические трансфузионные реакции (ГТР) представляют группу серьезных осложнений гемотрансфузий, которые характеризуются развитием гемолиза или ускоренного клиренса эритроцитов донора (а в ряде случаев - реципиента) в результате переливания компонентов крови. Классифицируются ГТР на острые и отсроченные; чаще всего гемолиз бывает обусловлен иммунологическими механизмами, хотя существует целый ряд факторов, приводящих к неиммунному лизису эритроцитов. Гемолиз может

быть внутрисосудистым (обусловлен антителами, активирующими систему комплемента) и внесосудистым (участвуют антитела, не активирующие систему комплемента). В основном, внутрисосудистый гемолиз возникает при развитии острых ГТР, а внесосудистый - отсроченных (Knoweles S., 2001). Чаще всего ГТР развиваются при трансфузии эритроцитсодержащих сред, но также могут быть ассоциированы с переливанием СЗП и концентратов донорских тромбоцитов (Popovsky M.A., 1988).

Острые гемолитические трансфузионные реакции

Характеристика. Острые реакции возникают во время переливания или вскоре после переливания. Как правило, острые ГТР развиваются при трансфузии иммунологически несовместимых эритроцитов реципиентам, имеющим клинически значимые антитела к антигенам, представленным на переливаемых эритроцитах, а также причиной может быть наличие антиэритроцитарных антител в переливаемом компоненте. Наиболее тяжелые реакции, несущие фатальный риск, развиваются при трансфузии АВ0-несовместимых эритроцитов. Причиной острой ГТР также могут быть антитела к другим эритроцитарным антигенам (Kell, Kidd, Fya, D, E и др.).

Клинические проявления. Тяжесть реакции зависит от количества перелитого несовместимого компонента и механизма гемолитической реакции (King K.E., 2011). Острая ГТР может сопровождаться следующими симптомами: лихорадкой, ознобом, тошнотой, рвотой, болями в грудной клетке, диспноэ, болями в боку или пояснице, психомоторным возбуждением, гемоглобинурией, в тяжелых случаях развиваются гипотензия, нарушение функции почек, ДВС-синдром, шок.

Если реципиент находится без сознания, признаками острой ГТР могут быть кровотечение из области операционного поля или гемоглобинурия.

Медицинские книги

@medknigi

Диагностика. Рекомендовано (помимо оценки клинической картины) взять пробы у реципиента (гематокрит, гемоглобин, гаптоглобин, билирубин, ЛДГ, креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ, а также выполнить коагулограмму, общий анализ мочи), провести проверку групповой принадлежности компонента и реципиента, совместимость, прямой антиглобулиновый тест, определение антиэритроцитарных антител; а также оценить плазму до и после реакции, цвет мочи, диурез; обязательно передать контейнер с компонентом (вызвавшим реакцию) в подразделение Службы крови для исследования.

Применяемые мероприятия:

•остановить трансфузию, сохранить венозный доступ и начать инфузию физиологического раствора;

•проверить идентичность по группе и резусу крови донора в контейнере и реципиента;

•начать проведение симптоматической терапии, направленной на коррекцию артериального давления, контроль кровоточивости (коагулопатии), профилактику острого тубулярного некроза (поддержание диуреза 100 мл/ч);

•выполнить необходимые диагностические исследования донора;

•оформить сообщение о реакции в истории болезни и отправить информацию в структуру, занимающуюся заготовкой компонентов крови (согласно национальной нормативно-правовой базе).

Профилактика. Необходимо четко соблюдать все правила проведения гемотрансфузий, поскольку большинство иммунологически обусловленных острых ГТР связаны с неправильной идентификацией крови донора и реципиента. Наилучшим методом профилактики является устранение возможных ошибок на каждом этапе проведения трансфузии.

Отсроченные гемолитические трансфузионные реакции

Характеристика. Эти реакции характеризуются развитием гемолиза в результате взаимодействия аллоантител реципиента, не выявленных в ходе предтрансфузионного обследования, с эритроцитами донорского компонента. Возникают за счет предшествующей иммунизации пациента в процессе трансфузий или беременности. Иммунный ответ, реализованный в виде ГТР, может развиться в промежутке от нескольких дней до 2 нед после трансфузии. Как правило, такие реакции не бывают

Медицинские книги

@medknigi