6 курс / Клинические и лабораторные анализы / Внутренние_болезни_Лабораторная_и_инструментальная_диагностика_Ройтберг

.pdf

Рис. 3.257. Сфигмограмма сонной артерии.

«1» — пресистолическая волна, «2» — анакрота, «3» — вершина истолической волны, «4» — катакрота, «5» — инцизура, «6» — дикротическая волна. «А» — анакрота, «К» — катакрота, СФ — сфигмограмма

Основная систолическая волна начинается с крутого подъема — анакроты (2), обусловленной быстрым поступлением крови из ЛЖ в аорту в период изгнания. Вершина систолической волны

(3) соответствует максимальному давлению в аорте. После этого регистрируется плавное снижение основной систолической волны (катакрота — 4), которое в конце фазы изгнания переходит в инцизуру (5), направленную вниз.

Самая низкая точка инцизуры соответствует моменту закрытия клапана аорты. В норме инцизура располагается примерно на высоте 2/3 общей амплитуды сфигмограммы.

Диастолическая часть сфигмограммы сонной артерии представлена дикротической волной (6), отражающей постепенный спад давления в аорте.

Клиническая оценка сфигмограммы центрального пульса включает временной анализ отдельных элементов сфигмограммы (анакроты, периода изгнания и протодиастолического периода), а также описание формы кривой, которая бывает весьма характерна при некоторых заболеваниях и патологических синдромах (рис. 3.258).

Рис. 3.258. Изменение формы сфигмограммы сонной артерии при некоторых заболеваниях и патологических синдромах: «1» — норма, «2» — pulsus tardus et parvus у больного со стенозом устья аорты, «3» — pulsus celer, altus, magnus у больного с недостаточностью клапана аорты, «4» — «петушиный гребень» на сфигмограмме сонной артерии у больного с выраженным аортальным

стенозом, «5» — изменение сфигмограммы при снижении сердечного выброса, «6» — изменение сфигмограммы при атеросклеротическом уплотнении аорты

У больных со стенозом устья аорты (рис. 3.258, «2») на сфигмограмме сонной артерии наблюдается пологий неравномерный анакротический подъем, смещение

вершины основной систолической волны к концу систолы и уменьшение амплитуды систолической волны, что отражает затруднение опорожнения ЛЖ (pulsus tardus et parvus). В ряде случаев на вершине систолической волны сфигмограммы можно заметить серию дополнительных колебаний высокой частоты («петушиный гребень»), соответствующих характерному для

аортального стеноза систолическому дрожанию в области аорты (рис. 3.258, «4»).

У больных с недостаточностью клапана аорты или пациентов с высоким ударным объемом и низким

периферическим сопротивлением сфигмограмма сонной артерии отличается крутым подъемом и быстрым спадом основной систолической волны и низко расположенной инцизурой (pulsus celes, altus et magnus) (рис. 3.258, «3»).

Снижение ударного объема (например при острой кровопотере, шоке, коллапсе) сопровождается уменьшением и закруглением систолического пика, а также замедлением

скорости убывания амплитуды волны в диастоле (рис. 3.258, «5»).

Уменьшение растяжимости аорты при ее уплотнении (например, при атеросклерозе) характеризуется

крутым и высоким анакротическим подъемом, высоким расположением инцизуры и пологим диастолическим спадом (рис. 3.258, «6»).

Сфигмограмма периферического артериального пульса отличается от кривых центрального (каротидного) пульса более простой формой: она состоит всего из двух волн —

основной (систолической) и дикротической (рис. 3.259). Она в большей степени, чем каротидная сфигмограмма, зависит от эластичных свойств самой артериальной стенки и скорости распространения пульсовой волны по периферическим артериям. Поэтому характерные изменения формы и амплитуды систолической волны периферического пульса могут

наблюдаться не только при описанных выше изменениях ударного объема, но и при нарушениях тонуса сосудистой стенки.

Рис. 3.259. Сфигмограмма бедренной артерии. «1» — систолическая волна, «2»

— дикротическая волна

Уменьшение амплитуды периферической сфигмограммы может быть связано с нарушением проходимости крупных артерий или аорты (периферический атеросклероз, коарктация аорты и др.). Высокая амплитуда систолической волны, ее крутой подъем и быстрый спад (pulsus celer, altus et magnus)

характерны не только для недостаточности клапана аорты, но и для пониженного тонуса артериальной стенки. Сфигмограммы периферического пульса используются для определения скорости распространения пульсовой волны.

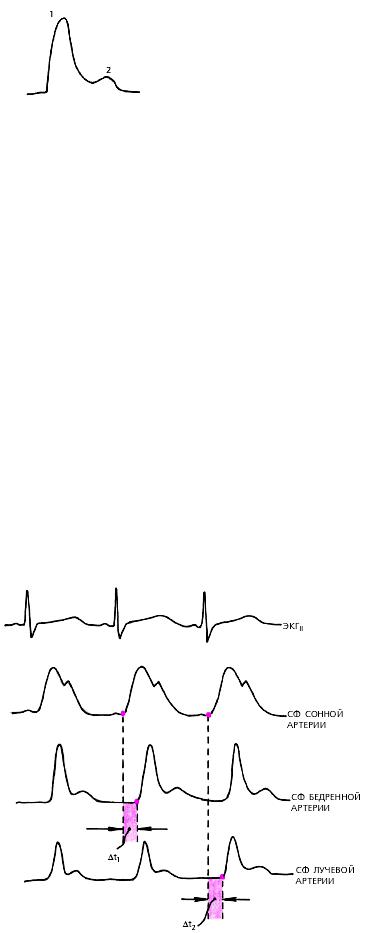

Для этого синхронно регистрируют сфигмограммы сонной, бедренной и лучевой артерий и определяют время запаздывания периферического пульса по отношению к центральному (Dt) (рис. 3,260).

Рис. 3.260. Определение скорости распространения пульсовой волны на отрезках: «сонная — бедренная артерии» и «сонная — лучевая артерии».

дельта-t1 и дельта-t2 — запаздывание пульсовой волны соответственно на уровне бедренной и лучевой артерий

Измерив расстояние между точками регистрации сфигмограммы сонной и бедренной, сонной и лучевой артерий

(L1,2), рассчитывают скорость распространения пульсовой волны соответственно по сосудам эластического типа (на участке сонная —бедренная артерия) и мышечного типа (на участке сонная — лучевая артерия) по формуле:

V = L / Δt

где V — скорость распространения пульсовой волны, Δt — время запаздывания периферического пульса по отношению к центральному, L — расстояние между точками регистрации центрального и периферического пульса.

В норме скорость распространения пульсовой волны, рассчитанная таким способом, составляет 450–800 см.с–1. Следует помнить, что она в несколько раз выше скорости кровотока, т. е. скорости перемещения порции крови по артериальной системе.

По скорости распространения пульсовой волны можно судить об эластичности артерий и величине их мышечного тонуса. Скорость распространения пульсовой волныувеличивается при атеросклерозе аорты, гипертонической болезни и симптоматических гипертензиях и уменьшается при аортальной недостаточности, открытом артериальном (боталловом) протоке, при снижении мышечного тонуса сосудов, а также при облитерации периферических артерий, их стенозах и уменьшении ударного объема и АД.

Предложены различные способы количественной оценки упругости и эластичности сосудов эластического и мышечного

типа, в основе которых лежит описанная методика определения скорости распространения пульсовой волны.

3.6.4.Фазовый анализ сердечного цикла

Фазовый анализ сердечного цикла применяется для оценки сократимости миокарда и выявления некоторых фазовых синдромов нарушения внутрисердечной

гемодинамики. Практическое использование этого метода для оценки функционального состояния левых и правых отделов сердца в последние годы существенно уменьшилось в

связи с возможностью более точного определения различных гемодинамических параметров с помощью эхокардиографии, радионуклидных и прямых инвазивных методов исследования. Однако следует помнить, что основные принципы анализа фазовой структуры систолы и диастолы используются в

современных программах эхокардиографической диагностики систолической и диастолической дисфункции миокарда желудочков, при анализе реографической кривой, а также кривой внутрижелудочкового давления.

Методика исследования

Наиболее простым и распространенным методом фазового анализа сердечного цикла является поликардиографический методиследования,

предложенный для определения длительности систолических фаз ЛЖ (Вlumberger, В. С. Карпман и др.). Он заключается в анализе синхронно записанных ЭКГ (II стандартное отведение), ФКГ (в частотном диапазоне 140 Гц) и сфигмограммы сонной артерии.

Методика определения фаз систолы ЛЖпоказана на рис. 3.261.

Рис. 3.261. Фазовый анализ систолы левого желудочка. 1 — фаза асинхронного сокращения ЛЖ, 2 — фаза изоволюметрического сокращения, 3 — фаза изгнания, 4 — центральное время распространения пульсовой волны. Объяснение в тексте.

Точку Е на сфигмограмме (начало катакроты) находят, проводя из нижней точки инцизуры (f) касательную. Момент отделения ее от изгиба сфигмограммы соответствует точке Е

Она основана на соответствии нескольких опорных точек на ЭКГ, ФКГ и сфигмограмме сонной артерии началу или окончанию отдельных фаз систолы ЛЖ.

1. Длительность фазы асинхронного сокращения ЛЖ (АС) оценивается по продолжительности

интервала Q-I тон, который измеряется от начала комплекса QRS ЭКГ (зубца Q или R) до первых

высокочастотных осцилляций I тона.

2. Фаза изоволюметрического сокращенияЛЖ (IC) измеряется от первых высокоамплитудных осцилляций I тона до начала крутого подъема систолической волны сфигмограммы с учетом небольшого запаздывания кривой центрального пульса по отношению к «событиям», происходящим в сердце. Это запаздывание измеряется так называемым центральным временем

распространения пульсовой волны —интервалом между аортальным компонентом II тона и нижней точкой инцизуры сфигмограммы (см. рис. 3.261).

3.Период изгнания ЛЖ (Е) соответствует интервалу от начала подъема систолической волны сфигмограммы до точки Е (начало инцизуры). Эту точку определяют, проводя из нижнего угла инцизуры касательную к нисходящему

колену систолической волны сфигмограммы, как показано на рисунке.

4.Протодиастолический период (Pd) — расстояние от начала инцизуры сфигмограммы (Е) до ее нижней точки (f).

5.Период напряжения (Т) представляет собой суммарную длительность фаз асинхронного и

изоволюметрического сокращения ЛЖ (Т = AC+IC).

6.Механическая систола (Sm) соответствует

суммарной длительности фазы изоволюметрического сокращения и периода изгнания (Sm = IC + E).

7.Общая систола (So) —суммарная длительность периодов напряжения и изгнания (So = T + E).

8.Длительность диастолы (D)рассчитывается путем вычитания из длительности сердечного цикла (R-R) продолжительности общей систолы ЛЖ (So).

Практическое значение имеет также расчет некоторых межфазовых показателей:

1.Механического коэффициента Блюмбергера (К) — отношения длительности периода изгнания (Е) к длительности периода напряжения (Т):

К = Е / Т.

2.Внутрисистолического показателя (ВСП)—

отношения длительности периода изгнания (Е) к продолжительности механической систолы (Sm) в процентах:

ВСП = (Е х 100 / Sm)%

3.Индекса напряжения миокарда (ИНМ) —отношения длительности периода напряжения (Т) к длительности электромеханической систолы ЛЖ (So), выраженной в процентах:

ИНМ = (Т х 100 / So)%.

4.Начальной скорости повышения

внутрижелудочкового давления (Vj), которая рассчитывается по формуле:

Vj = [(ДАД - 5) / IC] мм рт.ст / с

где ДАД –диастолическое АД; 5 — условная величина конечнодиастолического давления в ЛЖ; IC — длительность фазы изоволюметрического сокращения.

Интерпретация результатов

Нормальные величины некоторых фаз систолы ЛЖ и межфазовых показателей представлены в табл. 3.15.

Таблица 3.15

Нормальная продолжительность фаз систолы левого желудочка и межфазовых показателей

Фазы систолы и |

Средние |

Возможные |

межфазовые |

значения |

колебания значений |

показатели |

|

|

|

|

|

АС |

0,05 с |

0,04–0,07 с |

|

|

|

IC |

0,03 с |

0,02–0,05 с |

|

|

|

EP |

0,240 с |

0,230–0,260 с |

|

|

|

К |

3,0 |

2,5–4,5 |

|

|

|

ВСП |

89% |

85–94% |

|

|

|

ИНМ |

25% |

20–29% |

|

|

|

Vj |

2000 мм рт. ст. |

1500–4500 мм рт. ст. x с–1 |

|

x с–1 |

|

|

|

|

Для оценки нормальной продолжительности отдельных фаз систолы ЛЖ следует учитывать зависимость некоторых из них от ЧСС. Для этого рассчитывают так называемые должные величины продолжительности этих фаз:

Е = 0,109 . С + 0,159, Sm = 0,114 . C + 0,185, So = 0,12 . C + 0,235, D = 0,88 . C — 0,235,

где С — длительность сердечного цикла (с).

На основании фазового анализа систолы ЛЖвыделяют 5

основных фазовых синдромов:

1.Фазовый синдром гиподинамии свидетельствует о снижении сократительной способности миокарда ЛЖ. Синдром характеризуются удлинением фазы изоволюметрического сокращения (IC), укорочением фазы изгнания (Е) и длительности механической систолы (Sm),

снижением скорости возрастания внутрижелудочкового давления (Vj), уменьшением внутрисистолического показателя (ВСП) и увеличением индекса напряжения миокарда (ИНМ).

2.Фазовый синдром гипердинамии указывает на

гиперфункцию ЛЖ и нередко выявляется при тиреотоксическом сердце, нейроциркуляторной дистонии, а также в условиях физической нагрузки и т. п. Синдром

гипердинамии характеризуется укорочением фаз IC, Е и Sm, а