6 курс / Клинические и лабораторные анализы / Внутренние_болезни_Лабораторная_и_инструментальная_диагностика_Ройтберг

.pdf

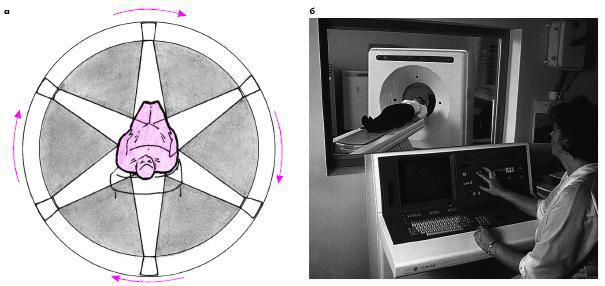

Принцип метода. Просвечивание каждого слоя ткани осуществляют в импульсном режиме с помощью рентгеновской трубки со щелевым коллиматором, которая вращается вокруг продольной оси тела пациента. Число таких просвечиваний под разными углами достигает 360 или 720 (рис. 2.91). Каждый раз при прохождении рентгеновских лучей

через слой ткани происходит ослабление излучения, зависящее от плотности отдельных структур исследуемого слоя. Степень ослабления рентгеновского излучения измеряется большим количеством специальных высокочувствительных детекторов, после чего вся полученная информация обрабатывается быстродействующей ЭВМ. В результате получают изображение среза органа, в котором яркость каждой координатной точки соответствует плотности ткани. Анализ изображения проводят как в автоматическом режиме с использованием ЭВМ и специальных программ, так и визуально.

Рис. 2.91. Схематическое изображение техники получения компьютерных томограмм (а) и проведение исследования (б)

В зависимости от конкретных задач исследования и характера патологического процесса в легких врач-оператор может выбрать

толщину аксиальных срезов и направление томографирования, а также один из трех режимов исследования.

1.Непрерывная КТ, когда последовательно получают изображение всех без исключения срезов органа. Этот способ томографирования дает возможность получить максимальную информацию о морфологических изменениях, но отличается большой лучевой нагрузкой и стоимостью исследования (рис.

2.92, а).

2.Дискретная КТ с заданным относительно большим интервалом между срезами, что существенно снижает лучевую нагрузку, но приводит к потере части информации (2.92, б).

3.Прицельная КТ заключается в тщательном

послойном исследовании одного или нескольких интересующих врача участков органа, обычно в области выявленного ранее патологического образования (рис. 2.92, в).

Рис. 2.92. Схематическое изображение различных режимов получения компьютерных томограмм (КТ).

а — непрерывная КТ, б — дискретная КТ, в — прицельнаяКТ

Непрерывная КТ легких позволяет получить максимум информации о патологических изменениях органа и показана прежде всего при объемных процессах в легких, когда не исключается наличие рака легкого или метастатического поражения органов. В этих

случаях КТ дает возможность подробно изучить строение и размеры самой опухоли и уточнить наличие

метастатического поражения плевры, лимфатических узлов средостения, корней легких и забрюшинного пространства (при КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства).

Дискретная КТ больше показана при диффузных патологических процессах в легких (пневмокониозы, альвеолиты, хронический бронхит и др.).

Прицельная КТ используется в основном у больных с установленным диагнозом и установленным характером патологического процесса, например для уточнения контура объемного образования, наличия в нем некрозов, состояния окружающей легочной ткани и т. п.

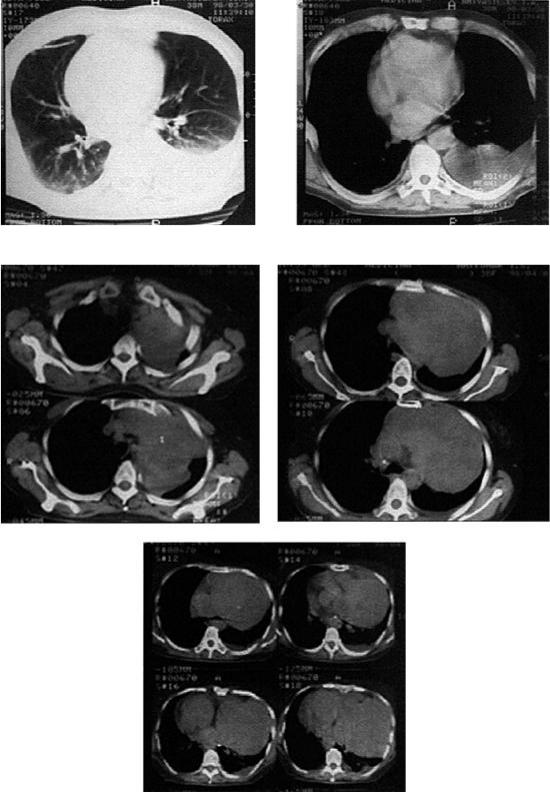

На рис. 2.93 и 2.94 представлены компьютерные томограммы органов грудной клетки, зарегистрированные

у больных с экссудативным плевритом и опухолью средостения. Компьютерная томография имеет существенные преимущества перед обычным рентгенологическим исследованием, включая рентгеновскую томографию, при любых заболеваниях органов дыхания (опухоль, диффузные заболевания легких, туберкулез, эмфизема легких, в том числе буллезная эмфизема, являющаяся причиной спонтанного пневмоторакса, хронические обструктивные заболевания легких и др.). При любом из этих заболеваний КТ позволяет обнаружить более

тонкие детали патологического процесса. Поэтому показания для использования метода КТ в клинической практике в принципе достаточно широки. Единственным существенным фактором, ограничивающим применение метода, является его высокая стоимость и относительно малая доступность для некоторых лечебных учреждений. Учитывая это, можно

согласиться с мнением ряда исследователей, что «наиболее общие

показания к КТ легких возникают в тех случаях, когда информативность обычного рентгенологического

исследования оказывается недостаточной для постановки точного диагноза, и результаты КТ способны повлиять на тактику лечения» (Ю. В. Малков).

Рис. 2.93. Компьютерная томограмма больного с экссудативным плевритом

Рис. 2.94. Серия КТ больного с опухолью средостения (лимфосаркомой)

2.4.5.Ангиография

Ангиография сосудов легких (селективная ангиопульмонография) — это

рентгенологический метод исследования сосудов легких и легочного кровотока, при котором контрастное вещество (уротраст, верографин, урографин и др.) вводится с помощью катетеров непосредственно в сосудистое русло. Для введения рентгеноконтрастного вещества в ствол легочной артерии, левую, правую или концевые (терминальные) ветви легочной артерии производят чрескожную катетеризацию бедренной вены по Сельдингеру и проводят катетер через правое предсердие и правый желудочек в легочную артерию и ее ветви.

Для контрастирования бронхиальных или добавочных артерий большого круга кровообращения применяют ретроградную катетеризацию бедренной артерии. Методика и техника венозной и артериальной катетеризации подробно описана в главе 3.

Таким образом, селективная ангиопульмонография дает возможность получить максимальную информацию об анатомическом и функциональном состоянии сосудов

легких. Наиболее общимипоказаниями для использования этого метода являются:

1. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии, особенно в тех случаях, когда другие методы исследования (например радионуклидные) дают сомнительные результаты, а антикоагулянтная или тромболитическая терапия чревата повышенным риском (J. Rees).

2.Рецидивирующее кровохарканье или легочное кровотечение, генез которых не удается выяснить с помощью обычных методов клинико-инструментального исследования больного.

3.Подозрение на врожденную аномалию легкого или легочных сосудов, когда от точности установления диагноза зависит выбор наиболее рационального метода лечения, включая оперативное вмешательство.

4.Уточнение риска предстоящей операции при точно установленном диагнозе (например опухоли легкого). Ангиография противопоказана при тяжелом общем состоянии больного, выраженной сердечно-легочной недостаточности с признаками легочной гипертензии, при нарушениях ритма сердца, выраженной печеночно-почечной недостаточности, тромбофлебите или флеботромбозе нижних конечностей, непереносимости препаратов йода.

Исследование выполняется в специально оборудованной операционной, оснащенной рентгенотелевизионной установкой, видеомагнитофоном и скоростной кинокамерой. После катетеризации соответствующих сосудов и селективного введения рентгеноконтрастного вещества получают серию ангиограмм, отражающих динамику заполнения контрастным веществом сосудистого русла в артериальной, капиллярной и венозной фазах кровотока.

Оценивают сужение, деформацию, характер ветвлений сегментарных и субсегментарных артерий, наличие артериальной обструкции, «культи» артерии, отсутствие контрастирования определенных зон легкого, а также скорость артериального кровотока, характер возможного перераспределения кровотока и другие признаки.

Интерпретация результатов

Наиболее характерными ангиографическими признаками тромбоэмболии легочной артерии являются (рис. 2.95):

1.полная обтурация одной из ветвей легочной артерии;

2.резкое локальное обеднение сосудистого

рисунка, соответствующее бассейну эмболизированной артерии;

3.внутриартериальные дефекты наполнения;

4.расширение обтурированной ветви легочной артерии проксимальнее места обструкции.

Рис. 2.95. Схема ангиограммы легких при тромбоэмболии ветви легочной артерии (а). Стрелкой показан артериальный дефект наполнения в области локализации эмбола и обрыв наполнения артерии ("культя артерии"). б - нормальная ангиограмма (схема)

Следует помнить, что локальное отсутствие контрастирования дистальных разветвлений легочной артерии (зоны аваскуляризации) и формирование «культи» артерии встречаются не только при тромбоэмболии легочной артерии, но и при других патологических состояниях (рак легкого, абсцесс, крупная воздушная полость и т. п.). В этих случаях для установления правильного диагноза необходимо учитывать данные других методов исследования

(рентгенологического, пульмоносцинтиграфии и др.) в сопоставлении с клинической картиной заболевания. Расширение ствола главных ветвей легочной артерии, выявляемое при ангиографии, относится к числу важных признаков легочной артериальной гипертензии. При отсутствии других причин повышения давления в легочной артерии (врожденные или приобретенные пороки сердца, хронические обструктивные заболевания легких и т. п.) этот признак может служить объективным критерием установления диагноза первичной легочной гипертензии.

При гипоплазии легкого наблюдается равномерное сужение сосудов, чаще долевых и сегментарных артерий.

Важная информация о состоянии бронхиальных сосудов и бронхиально-легочных анастомозов может быть получена с помощью селективной пульмоноангиографии у больных с рецидивирующими легочными кровотечениями и

кровохарканьем, не связанными с наличием распадающейся опухоли, каверны, абсцесса, инфаркта легкого или выраженной легочной гипертензии. Нередко такие повторные кровотечения возникают у больных с хроническим гнойным бронхитом и бронхоэктазами. В этих случаях наблюдается выраженное (в 5–10

раз) расширение бронхиальных артерий, относящихся к большому кругу кровообращения, а также бронхиальнолегочных анастомозов, которые чрезвычайно чувствительны к

хроническому воспалению и легочно-артериальной ишемии (Ю. Ф. Некласов, А. А. Носков). В результате происходит сброс

артериальной крови из системы большого круга кровообращения в легочную артерию. В этих случаях источником кровотечения служат расширенные ветви бронхиальных

артерий, образующие в подслизистом слое бронхов выраженную сосудистую сеть.

Основным ангиографическим признаком расширения бронхиальных артерий и формирования бронхиальнолегочных анастомозов является ретроградный выход контрастного вещества в подслизистый слой бронхов и (реже) в субсегментарные и даже сегментарные ветви легочной артерии. Следует иметь в виду, что ретроградная катетеризация бронхиальных артерий может быть использована не только для

уточнения патогенеза рецидивирующих кровотечений у больных с хроническим бронхитом и бронхоэктазами, но и с целью остановки кровотечения методами эмболизации сосудов или баллонной окклюзии.

Таким образом, селективная ангиопульмонография позволяет получить наиболее полное представление об изменениях сосудистого русла легких, что может быть использовано для уточнения характера патологического процесса и механизмов его развития.

2.5.1.Общие представления о дыхательной недостаточности

Как было указано выше, функция внешнего дыхания обеспечивается взаимосвязанной работой всех звеньев системы внешнего дыхания: 1) воздухоносных путей; 2) альвеол;

3) малого круга кровообращения; 4) костно-мышечного каркаса грудной клетки и плевры; 5) нейрогуморального аппарата регуляции дыхания. Нарушение любого из этих звеньев может приводить к развитию дыхательной недостаточности.

Дыхательная недостаточность (ДН) — это состояние,

при котором не обеспечивается поддержание

нормального газового состава артериальной крови, либо последнее достигается за счет ненормальной (напряженной) работы аппарата внешнего дыхания, приводящей к снижению функциональных возможностей организма.

В табл. 2.6. представлено многообразие причин, ведущих к развитию дыхательной недостаточности. Различают две группы причин ДН: I группа — с преимущественным поражением внелегочных механизмов и II группа — с преимущественным поражением легочных механизмов (вентиляции, перфузии и альвеолярнокапиллярной диффузии газов). В зависимости от

преимущественного поражения этих функций внешнего дыхания выделяют также две формы ДН. При вентиляционной форме ДН преобладают разнообразные нарушения вентиляции, что сопровождается как гипоксемией, так и

гиперкапнией. При так называемойпаренхиматозной форме ДН на первое место выступают нарушения диффузии газов, перфузии капиллярной крови или нарушения перфузионновентиляционных отношений. Эта форма ДН ведет к развитию гипоксемии, тогда как гиперкапнии обычно не наблюдается.

Таблица 2.6

Основные причины и механизмы дыхательной недостаточности