6 курс / Клинические и лабораторные анализы / Внутренние_болезни_Лабораторная_и_инструментальная_диагностика_Ройтберг

.pdfместе его стеноза, 2) цитологическое и бактериологическое исследование промывных вод бронха и, при необходимости, 3) пункционная биопсия парабронхиальных лимфатических узлов.

Инородные тела бронхов. Бронхоскопия позволяет выявить также инородные тела трахеи и крупных бронхов (главных, сегментарных, реже субсегментарных). При высокой квалификации врача-эндоскописта эта задача обычно не представляет большой трудности. Однако следует помнить, что бронхоскопическая диагностика инородных тел,

аспирированных более 1–2 месяцев назад, осложняется тем, что в месте их расположения быстро развивается гнойный воспалительный процесс, а разрастание

грануляционной ткани и гнойный секрет часто прикрывают инородное тело. В этих случаях необходима тщательная аспирация гнойного секрета и учет клинических и анамнестических данных.

В некоторых случаях в просвете долевого или сегментарного бронха при бронхоскопии можно обнаружить известковые камни (бронхиолиты).Чаще всего они представляют собой проникшие в просвет бронхов путем пенетрации известковые петрификаты из трахеобронхиальных лимфатических узлов, пораженных туберкулезом. Появление бронхиолитов в просвете бронхов ведет к развитию бурной воспалительной реакции и затем к рубцовым изменениям, вследствие чего наступает сужение (стеноз) просвета бронхов.

Легочные кровотечения. Бронхоскопия может быть использована для выявления источника легочного

кровотечения. Как известно, наиболее частыми причинами этого осложнения являются распадающийся рак легкого,

туберкулез и бронхоэктазы. При бронхоскопии вначале ориентировочно определяют интенсивность легочного

кровотечения. При небольшой кровопотере (менее 50 мл в сутки) на стенке бронхов обычно обнаруживают

небольшие кровянистые наслоения или примеси крови в слизистогнойном содержимом бронха (рис. 2.45, а). При умеренном легочном кровотечении (до 200 мл в сутки)

кровь заполняет долевой или сегментарный бронх (рис. 2.45, б), а при массивном кровотечении (более 300 мл в сутки) — два и более долевых бронха (2.45, в).

Рис. 2.45. Схема эндоскопической картины при легочном кровотечении.

а — небольшая кровопотеря (заметны кровянистые наслоения на стенке долевого бронха), б — умеренная кровопотеря (кровь заполняет долевой бронх), в — массивное легочное кровотечение (кровь заполняет два долевых бронха)

Запомните

При массивном кровотечении бронхоскопию лучше выполнять под наркозом, жестким бронхоскопом, позволяющим осуществить временную тампонаду бронха и остановить возобновившееся кровотечение.

Поскольку чаще всего источник легочного кровотечения располагается дистальнее субсегментарных ветвей бронхов, при бронхоскопии необходим

тщательный осмотр всех разветвлений сегментарных бронхов для того, чтобы выявить возможное поступление крови из одного из них. Предварительный анализ рентгенологических данных (например признаков сегментарного или долевого затемнения легкого) дает возможность оптимизировать эндоскопический поиск источника кровотечения при бронхоскопии.

2.3.3.Исследование материала, полученного при биопсии

Цитологическое исследование

Материалом для цитологического исследования служат полученные во время бронхоскопии мазки, соскобы щеточкой на участке поражения, аспираты бронхиального содержимого, ЖБАЛ , пунктаты, а такжеотпечатки биопсированного кусочка ткани. Цитологическое исследование материала, полученного при биопсии, позволяет с большой долей вероятности диагностировать морфологические изменения клеток, характерные для больших групп поражений легких (например острых или хронических воспалительных заболеваний) или даже признаки, патогномоничные для отдельных заболеваний.

Не останавливаясь на деталях цитологического исследования биопсийного материала, укажем лишь на наиболее типичные изменения, обнаруживаемые при некоторых заболеваниях органов дыхания.

Для острых воспалительных изменений в легких и бронхах

(бронхит, пневмония, абсцесс) характерно наличие аморфных некротических масс, большое количество полиморфно-ядерных лейкоцитов, реактивные структурные изменения клеток эпителия вплоть до развития их атипии.

При хронических воспалительных заболеваниях в биопсийном материале обнаруживают клетки воспалительного инфильтрата (полиморфноядерные лейкоциты, лимфоциты, моноциты, плазмоциты, макрофаги и др.), реактивные изменения в клетках эпителия бронхов, гиперплазию бокаловидных клеток.

При туберкулезе легких на фоне некротических казеозных масс выявляются так называемые эпителиоидные клетки, а также гигантские многоядерные клетки Пирогова-Лангханса. Наиболее достоверным цитологическим признаком туберкулеза является обнаружение микобактерий туберкулеза.

Наиболее сложным и ответственным является обнаружение цитологических признаков рака легких.

Запомните

Важнейшим признаком злокачественности в эпителиальных клетках является любая полиморфная атипия этих клеток (полиморфизм формы, размеров, контуров клеток, их ядрышек, глыбок хроматина, изменение ядерноцитоплазматического соотношения и др.).

Достоверная диагностика опухолей с использованием цитологического метода исследования биопсийного материала возможна, как правило, при высокодифференцированных вариантах плоскоклеточного и железистого рака (плоскоклеточный рак с ороговением,

высокодифференцированная аденокарцинома), а также при мелкоклеточном раке. Менее достоверный (иногда предположительный) диагноз опухоли

можно поставить при малодифференцированных вариантах

плоскоклеточного и железистого рака (плоскоклеточный рак без ороговения, аденокарцинома умеренной и низкой дифференцировки), а также при недифференцированном крупноклеточном раке. Поэтому

результаты цитологического исследования необходимо оценивать только в комплексе с другими, клиникорентгенологическими, лабораторными и инструментальными данными.

Гистологическое исследование биоптатов

Для гистологического изучения используют микропрепараты, приготовленные из кусочка ткани, полученного при прямой биопсии слизистой оболочки трахеи и

бронхов, чрезбронхиальной, трансбронхиальной и других видах биопсии трахеобронхиального дерева, легочной ткани, лимфатических узлов и плевры. Методика фиксации биоптатов, приготовления микропрепаратов и оценки морфологических признаков различных заболеваний органов дыхания подробно описываются в специальных руководствах.

2.3.4.Исследование бронхоальвеолярного содержимого

Исследование ЖБАЛ, полученной при бронхоскопии, включает: 1) изучение клеточного состава бронхоальвеолярного содержимого; 2) выявление патогенных

микроорганизмов, по возможности, идентификацию возбудителя инфекционного воспалительного процесса; при необходимости 3) биохимический анализ ЖБАЛ (определение содержания белка, липидов, ферментов, иммуноглобулинов и т. п.). Объем исследования ЖБАЛ каждый раз определяется конкретными диагностическими задачами, стоящими перед врачом.

Цитологический анализ ЖБАЛ

Для изучения клеточного состава бронхоальвеолярного содержимого ЖБАЛ центрифугируют при

температуре + 4° С и из осадка приготавливают мазки, которые окрашивают по Романовскому-Гимзе или другими красителями и подвергают микроскопии. Общее число клеток в 1 мл ЖБАЛ подсчитывают на гемоцитометре или в автоматическом гемоанализаторе.

В норме количество клеток в 1 мл ЖБАЛ составляет 0,5–10,0 Ч 105. Из них наальвеолярные макрофаги приходится более 90% всех клеточных элементов, налимфоциты — около 7% и нейтрофилы — менее 1%. Другие клеточные элементы встречаются крайне редко.

Диагностика некоторых заболеваний легких по результатам цитологического исследования ЖБАЛ основана на изменении соотношения основных клеточных элементов (альвеолярных макрофагов, лимфоцитов и нейтрофилов), выявлении дополнительных включений в эти клетки и

нарушении их морфологии и гистохимических свойств, а также на обнаружении новых патологических клеток. Наиболее информативен цитологический анализ ЖБАЛ при таких заболеваниях как злокачественные новообразования, гемосидероз, альвеолиты, асбестоз, саркоидоз и др.

Запомните

При злокачественных новообразованиях легких в ЖБАЛ нередко выявляются характерные опухолевые клетки, при гемосидерозе — альвеолярные макрофаги с включениями гемосидерина (сидерофаги), при идиопатическом фиброзирующем альвеолите и асбестозе увеличивается содержание альвеолярных макрофагов и нейтрофилов, а при экзогенном аллергическом альвеолите и саркоидозе — альвеолярных макрофагов и лимфоцитов.

Микробиологическое исследование ЖБАЛ

Важное практическое значение имеет выявление в бронхиальном и бронхоальвеолярном содержимом возбудителей воспалительного процесса в легких.

Диагностическая значимость микробиологического исследования трахеобронхиальных смывов (промывных вод бронхов) и ЖБАЛ несколько выше, чем соответствующее исследование мокроты, поскольку материал для исследования можно получить непосредственно из очага поражения. В то же время сложность процедуры бронхоскопии с аспирацией

бронхиального или бронхоальвеолярного содержимого пока не позволяет широко использовать этот метод с целью идентификации возбудителя воспалительного процесса и определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам. Поэтому в большинстве случаев более предпочтительным до сих пор остается микробиологическое исследование мокроты. Бронхоскопический способ получения ЖБАЛ для определения возбудителя инфекционного процесса, повидимому, оправдан лишь в тех случаях, когда по разным причинам мокрота отсутствует, или результаты ее

микробиологического исследования сомнительны, а клинически выявляется быстрое прогрессирование воспалительного процесса и отсутствие эффекта от назначенной терапии. В

клинической практике метод микробиологического исследования ЖБАЛ, полученной при бронхоскопии, обычно используется, если есть другие показания для проведения бронхоскопии.

Биохимическое исследование ЖБАЛ

Биохимическое исследование ЖБАЛ с определением содержания белка, сиаловых кислот, гаптоглобина, продуктов перекисного окисления липидов, антиоксидантов и других веществ является весьма перспективным направлением для

оценки активности и степени воспалительного процесса в легких и бронхах и дифференциальной диагностики некоторых форм поражения бронхов (В. П. Верболович с соавт.). Однако они не нашли пока широкого распространения в клинической практике.

2.4.Рентгенологические методы исследования

Рентгенологические методы исследования имеют решающее значение в диагностике многих заболеваний легких. В настоящее время в клинике широко используются такие методы как рентгеноскопия и рентгенография органов грудной клетки, томография; получает все большее распространение компьютерная и магнитно-резонансная томография. Практический врач должен хорошо представлять возможности этих методов, чтобы в каждом конкретном случае заболевания правильно подобрать наиболее информативные из них и, по возможности, снизить лучевую нагрузку.

Следует иметь в виду, что один из самых доступных и распространенных методов рентгенологического исследования —

рентгеноскопия органов грудной клетки — обладает рядом существенных недостатков, а именно: 1) отличается известной субъективностью трактовки рентгенологической картины; 2) не дает возможности объективно сравнивать рентгенологические данные, полученные при повторных исследованиях; 3) сопровождается большой лучевой нагрузкой на пациента и медперсонал. Поэтому область применения метода рентгеноскопии в клинической практике, по-видимому, должна быть ограничена изучением органов грудной клетки в процессе их движения (например исследование подвижности

диафрагмы, характера движений сердца при его сокращении и т. п.) и уточнением топографии патологических изменений в

легких при использовании различных положений больного (Н. Р. Палеев).

2.4.1.Рентгенография

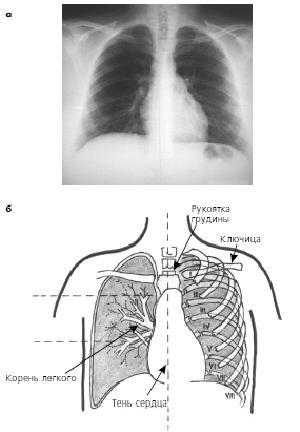

Основным методом рентгенологического исследования органов дыхания является рентгенография в двух проекциях — прямой и боковой, позволяющая получать объективную и документированную информацию о состоянии органов грудной клетки.

Анализ рентгенограмм каждый раз должен проводиться в определенной последовательности. Вначале целесообразно оценить состояние скелета грудной клетки:

определить положение ключиц, ребер, нижних шейных и верхних грудных позвонков, грудинно-ключичных сочленений, грудины и лопаток. Это необходимо не только для выявления патологических изменений скелета, имеющих самостоятельное диагностическое значение, но и для правильного определения топографии найденных патологических изменений в легких. Наиболее надежными анатомическими ориентирами при этом служат ключицы и

ребра, подсчет которых обычно проводят по передним концам ребер. Последние направлены сверху вниз, от наружного края грудной клетки кнутри, и выпуклостью обращены книзу

(рис. 2.46).

Рис. 2.46. Рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции (а) и схематическое изображение органов грудной клетки (б)

Вначале находят тень I ребра, которая обычно пересекает ключицу, затем II-го, III-го ребер и т. д. Следует помнить, что передние концы ребер на рентгенограммах не доходят до тени органов средостения, поскольку реберные хрящи слабо поглощают рентгеновское излучение. Затем,

внимательно прослеживая ход тел I и II ребер, находят их задние концы, прикрепляющиеся к позвонкам. При необходимости подсчитывают задние концы остальных ребер. Тени позвонков при обычном режиме рентгеновского исследования в прямой проекции не видны,

за исключением тел III–IV грудных позвонков.

Далее определяют положение диафрагмы, которая в прямой проекции образует дугу, направленную выпуклостью кверху, от тени средостения к стенкам грудной клетки (рис. 2.46 и 2.47).

Оценивают также сердечно-диафрагмальный и реберно-