6 курс / Клинические и лабораторные анализы / Внутренние_болезни_Лабораторная_и_инструментальная_диагностика_Ройтберг

.pdf5. Во время беременности — преимущественно за счет стимулирующего действия эстрогенов на синтез церулоплазмина, входящего в состав фракции α2-глобулинов.

Уменьшение содержания α-глобулинов в клинической практике встречается достаточно редко. Иногда оно наблюдается:

1.При тяжелых деструктивных процессах в паренхиме печени:

при остром инфекционном гепатите, гепатолентикулярной дегенерации печени (болезни ВильсонаКоновалова), синдроме гепатоцеребральной дегенерации

(болезни Вестфаль-Штрумпфель-Вильсона), при циррозах и раке печени, хроническом активном гепатите. В этих случаях уменьшение содержания α-глобулинов связывают со снижением синтеза гаптоглобулина, церулоплазмина, α1- гликопротеида.

2.При гемолизе эритроцитов, гемоглобинуриях, что объясняется усилением процесса связывания гаптоглобулина свободным гемоглобином.

3.При врожденном дефиците α1-антитрипсина, входящего в состав α1-фракции глобулинов и являющегося ингибитором тканевых протеаз, в том числе эластазы, разрушающей эластические волокна. Дефицит α1-

антитрипсина может приводить к повреждению легочной ткани и развитию первичной диффузной деструктивной эмфиземы легких.

4.При снижении содержания α2-макроглобулина — ингибитора некоторых протеолитических ферментов поджелудочной железы (трипсина, химотрипсина). Считают, что в некоторых случаях (редко) дефицит α2-макроглобулина может

способствовать поражению поджелудочной железы (панкреатит, сахарный диабет).

Увеличение фракции β-глобулинов наблюдается:

1.При первичных и вторичных гиперлипопротеидемиях, особенно II типа (подробнее — см. ниже), поскольку большая часть сложных белков липопротеидов входит в состав β- фракции глобулинов. Вторичные гиперлипопротеидемии чаще встречаются при атеросклерозе, сахарном диабете, гипотиреозе, нефротическом синдроме.

2.При длительных хронических заболеваниях, сопровождающихся увеличением содержания в крови иммуноглобулинов (обычно одновременно с увеличением

содержания γ-глобулинов): хронических инфекциях, циррозе печени, болезнях соединительной ткани (ревматизм, РА, СКВ и др.), злокачественных новообразованиях, аутоиммунных и аллергических заболеваниях.

Уменьшение фракции β-глобулиноввстречается редко:

1.При абеталипопротеидемии.

2.При атрансферринемии — редком заболевании, обусловленном дефицитом основного транспортного белка — трансферрина, что приводит к развитию железодефицитной анемии и вызывает картину гемосидероза (отложения железа во внутренних органах) с развитием гепатоспленомегалии.

Увеличение фракции γ-глобулиновобнаруживают при следующих патологических состояниях:

1.При заболеваниях, сопровождающихся интенсификацией иммунных процессов, поскольку фракция γ-глобулинов состоит главным образом из иммуноглобулинов: при хронических инфекциях, хронических заболеваниях печени (хронический гепатит и циррозы печени), аутоиммунных заболеваниях (в том числе заболеваниях соединительной ткани — РА, СКВ и др.), хронических аллергических заболеваниях

(бронхиальная астма, рецидивирующая крапивница, лекарственная болезнь, атопический дерматит, экзема и др.).

2.При парапротеинемиях — заболеваниях,

сопровождающихся образованием патологических белков (парапротеинов), относящихся к одному из классов иммуноглобулинов (G, А, реже D и Е): миеломной болезни (плазмоцитоме), макроглобулинемии Вальденстрема, болезни тяжелых цепей и др.

Уменьшение фракции γ-глобулиноввстречается:

1.При длительных хронических заболеваниях, сопровождающихся истощением иммунной системы и снижением образования иммуноглобулинов (хронических инфекциях, злокачественных новообразованиях, заболеваниях почек, печени, лимфолейкозе, лимфогранулематозе и др.).

2.При лечении цитостатиками, иммунодепрессантами, глюкокортикоидами, а также в результате

рентгеновского облучения, применения радионуклидов или лучевой терапии.

3.При разнообразных иммунодефицитных состояниях, связанных с поражением В- и Т-лимфоцитов (агаммаглобулинемия Брутона, атаксия-телеангиоэктазия — синдром Луи-Бар и др.).

4.При избыточной потере белка (энтериты,

нефротический синдром, обширные ожоги).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в каждом конкретном случае интерпретация протеинограммы чрезвычайно сложна и должна учитывать не только возможный нозологический диагноз, но и индивидуальные особенности клинической картины заболевания, его длительность, эффективность лечения, факт приема некоторых лекарственных препаратов, применения лучевой терапии,

состояние иммунной системы, наличие сопутствующих заболеваний и т. п. Тем не менее в большинстве случаев практический врач должен ориентироваться на следующие принципиальные положения:

Запомните

1.Наиболее частыми причинами увеличениясодержания α- глобулинов являются острые воспалительные заболевания и заболевания, сопровождающиеся значительным повреждением и распадом тканей.

2.Увеличение β-глобулинов (особенно при сочетании с гипергаммаглобулинемией) чаще свидетельствует об активации иммунной системы организма у больных с разнообразными острыми или

хроническими заболеваниями внутренних органов, хотя необходимо также учитывать возможность влияния гиперлипопротеидемии, особенно у больных с атеросклерозом, сахарным диабетом, гипотиреозом и нефротическим синдромом.

3.Увеличение содержания γ-глобулинов может быть также

обусловлено значительной активацией иммунной системы или так называемыми парапротеинемиями (миеломной болезнью или макроглобулинемией Вальденстрема).

4.Уменьшение α-глобулинов чаще может быть связано с тяжелыми деструктивными процессами в печени, протекающими с нарушениями синтеза белка.

5.Гипогаммаглобулинемия свидетельствует о наличии иммунодефицитного состояния, вызванного истощением иммунной системы организма при длительных хронических заболеваниях, длительном лечении цитостатиками, иммунодепрессантами, глюкокортикоидами и лучевыми воздействиями.

6.Избыточная потеря белка организмом (энтериты, массивные ожоги, нефротический синдром), помимо гипоальбуминемии, может сопровождаться уменьшением содержания γ-глобулинов.

Методы определения в сыворотке крови фибриногена, серомукоида, С-реактивного белка и белковых осадочных проб, а также их диагностическое значение описаны в других разделах настоящего руководства.

1.2.3.Небелковые азотистые компоненты крови

Важным показателем обмена веществ в организме является так называемый остаточный азот крови, содержание которого в норме не превышает 14–28 ммоль/л, или 20–40 мг/дл. Это азот различных органических и неорганических соединений, которые остаются в сыворотке крови после

осаждения белков. В состав остаточного азота входит азот мочевины (около 50%), аминокислот (25%), креатина и креатинина (7,5%), мочевой кислоты (4%), аммиака и индикана (0,5%).

Мочевина

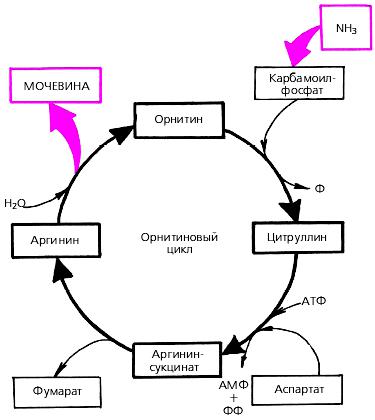

В процессе дезаминирования аминокислот, пуриновых и пиримидиновых оснований, биогенных аминов и других азотсодержащих веществ образуется высокотоксичный аммиак (NH3), основным путем

обезвреживания которого является синтез мочевины. Последний осуществляется в печени и представляет собой циклический процесс (орнитиновый цикл), в который вовлекаются 1 молекула аммиака и 1 молекула аспарагиновой кислоты и высвобождается по одной молекуле мочевины, фумарата и

орнитина (рис. 1.48). Выделяется мочевина из организма почками.

Рис. 1.48. Cхема биосинтеза мочевины в организме (орнитиновый цикл)

Существуют и другие, менее значимые пути обезвреживания аммиака (например образование аммонийных солей в почечной ткани, образование амидов аспарагиновой и глутаминовой кислот и др.).

Методы определения. В клинической практике наибольшее распространение получили два метода определения мочевины в сыворотке крови:

1.метод цветной реакции с диацетилмонооксимом, с которым мочевина образует окрашенное соединение;

2.уреазный метод, в основе которого лежит разложение мочевины под действием уреазы с образованием аммиака, который при взаимодействии с фенолом и натрия гипохлоритом образует окрашенное соединение синего цвета.

В обоих случаях изменение интенсивности окраски на фотометре позволяет рассчитать концентрацию мочевины.

Интерпретация результатов

В норме содержание мочевины в сыворотке крови составляет 2,7– 8,3 ммоль/л, или 20–50 мг/дл.

Содержание мочевины в сыворотке крови прежде всего зависит от интенсивности синтеза мочевины в печени и выделения ее почками. Причинами повышения уровня мочевины являются:

1.Нарушение азотовыделительной функции почек (острая и хроническая почечная недостаточность).

2.Нарушение оттока мочи по мочевым путям в

результате сдавления мочеточника, опухоли или пареза мочевого пузыря, стриктуры мочеточника или мочеиспускательного канала, аденомы или рака предстательной железы (внепочечная олигурия и анурия).

3.Застойная сердечная недостаточность, сосудистая недостаточность, шок с гемодинамически обусловленным снижением фильтрации в почечных клубочках.

4.Обезвоживание организма при неукротимой рвоте, профузном поносе, повышенном диурезе (нефротический синдром, сахарный диабет и др.).

5.Повышенный катаболизм белка (голодание, кахексия, например при злокачественных новообразованиях, лейкозы, лучевая болезнь, массивные ожоги, ранения, желудочно-кишечные кровотечения).

Запомните

1.В случае почечной ретенционной азотемии у больных с острой и хронической почечной недостаточностью повышение содержания мочевины особенно значительно и, как правило, сочетается с повышением концентрации других азотсодержащих соединений (креатинин, мочевая кислота и др.) и нарушением функциональных проб почек.

2.Внепочечная гиперазотемия чаще всего сопровождается лишь

умеренным увеличением содержания мочевины, а изменения относительной плотности и осадка мочи, а также функциональных проб почек отсутствуют.

Уменьшение содержания мочевины в сыворотке крови может наблюдаться при тяжелых заболеваниях печени (циррозы печени, хронический активный гепатит и др.) в результате нарушения синтеза мочевины в печени. В этих

случаях не происходит достаточного обезвреживания аммиака в организме, что является одной из причин развития печеночной комы.

Низкая концентрация мочевины может быть обусловлена также диетой с низким содержанием белка или нарушением всасывания аминокислот в тонком кишечнике (целиакия).

Креатинин

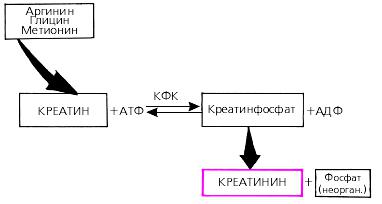

Креатинин — это конечный продукт метаболизма креатина. Последний синтезируется в организме

(преимущественно в почках и печени) из трех аминокислот — аргинина, глицина и метионина (рис. 1.49). При фосфорилировании он превращается в креатинфосфат, являющийся, как известно, важнейшим источником энергии для мышечного сокращения. В процессе использования энергии органического фосфата образуется креатинин.

Рис. 1.49. Схема биосинтеза креатинина в организме

Креатинин полностью выделяется из организма почками, причем преимущественно путем клубочковой фильтрации, не реабсорбируясь в почечных канальцах. Это важное свойство

креатинина используется для исследования уровня клубочковой фильтрации (подробнее см. главу 6) по клиренсу креатинина в сыворотке крови и моче.

Метод определения. В сыворотке крови содержится в основном креатинин, концентрацию которого определяют фотометрически по цветной реакции с пикриновой кислотой, которая в щелочной среде реагирует с креатинином с образованием окрашенных соединений.

Интерпретация результатов

Концентрация креатинина в сыворотке крови здоровых людей относительно постоянна и составляет 1–2 мг/дл или 60–125 мкмоль/л.

Увеличение содержания креатинина в сыворотке крови в большинстве случаев свидетельствует о снижении азотовыделительной функции почек и, в первую

очередь, о нарушении клубочковой фильтрации, хотя на ранних стадиях острой или хронической почечной недостаточности этот показатель изменяется мало.

Уменьшение концентрации креатинина в некоторых случаях может наблюдаться при уменьшении мышечной массы.

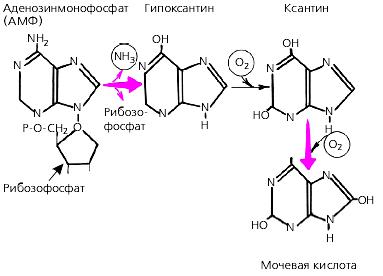

Мочевая кислота

Мочевая кислота является конечным продуктом метаболизма пуриновых оснований, входящих в состав нуклеотидов (РНК и ДНК) и нуклеопротеидов (рис. 1.50).

Мочевая кислота синтезируется в основном в печени и полностью выводится с мочой.

Рис. 1.50. Схема биосинтеза мочевой кислоты

Методы определения. Наиболее распространенным методом определения содержания мочевой кислоты в

сыворотке крови является фосфорновольфрамовый метод. Мочевая кислота восстанавливает фосфорновольфрамовую кислоту с образованием окрашенных соединений голубого цвета.

Интерпретация результатов

У взрослого здорового человека концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови составляет 3–4 мг/дл, или 180–530 мкмоль/л. Изменение концентрации мочевой кислоты в

сыворотке крови зависит как от интенсивности ее образования в печени, так и от скорости выделения почками.

Определенное значение имеет также содержание в крови уратсвязывающего протеина.

Причинами повышения содержания мочевой кислоты в

крови (гиперурикемии) являются:

1. Подагра, обусловленная увеличением синтеза мочевой кислоты в связи с повышением активности фосфорибозилпирофосфатсинтетазы, катализирующей первую реакцию синтеза пуриновых оснований.