6 курс / Клинические и лабораторные анализы / Внутренние_болезни_Лабораторная_и_инструментальная_диагностика_Ройтберг

.pdfкислоты, настойки гваяковой смолы и перекиси водорода. При положительной реакции появляется сине-

зеленое илифиолетовое окрашивание.

В клинической практике часто используютстандартные бумажные тесты, основанные на пробе с гваяковой смолой. На полоски бумаги, пропитанные

гваяковой смолой, наносят слой фекалий и добавляют 2–3 капли уксусной кислоты и перекиси водорода. Появление синего или голубого окрашивания полоски

свидетельствует о положительной реакции на кровь. Интерпретация результатов. Бензидиновая и гваяковая пробы являются достаточно чувствительными тестами на наличие в кале даже незначительных количеств крови. В большинстве случаев это является указанием на наличие желудочно-кишечных кровотечений. Однако, чтобы исключить ложноположительные результаты этих тестов, необходимо помнить о том, что некоторые пищевые продукты (мясо, рыба, зеленые растения), так же как и сама кровь, могут катализировать реакцию окисления бензидина или гваяковой смолы. Поэтому при подготовке к исследованию кала на скрытую кровь эти продукты исключают из пищевого рациона.

Кроме того, бензидиновый и гваяковый тесты на скрытую кровь в кале могут оказаться положительными при кровотечениях из носа

идесен. Следует учитывать, что даже минимальное кровотечение при энергичной чистке зубов может явиться причиной ложноположительных результатов.

Определение стеркобилина

ибилирубина в кале

В норме у взрослого человека с калом выделяется за сутки около 300–500 мг стеркобилина, придающего испражнениям характерную коричневую окраску.

Стеркобилин является конечным продуктом восстановления билирубина, выделяющегося в кишечник из общего желчного протока. Эта реакция протекает под действием нормальной микробной флоры кишечника. Характерно, что у

новорожденных и детей грудного возраста с калом выделяется неизмененный билирубин, в связи с чем испражнения имеют характерный зеленоватый цвет.

Качественное определение стеркобилина в кале основано на реакции этого вещества с двуххлористой ртутью (сулемой), в результате которой образуется соединение, имеющее розовое окрашивание. Для этого комочек кала растирают в фарфоровой ступке с 3–4 мл раствора сулемы, закрывают крышкой и оставляют на сутки в вытяжном

шкафу. При наличии стеркобилина эмульсия приобретает розовое или красноватое окрашивание. Если в кале присутствует неизмененный билирубин, реакция с сулемой дает зеленоватое окрашивание.

Количественное определение стеркобилина в кале основано на цветной реакции с парадиметиламинобензальдегидом с образованием комплекса, окрашенного в красный цвет. Интенсивность окраски, пропорциональная содержанию в кале стеркобилина, определяют спектрофотометрически. В настоящее время метод редко используется в клинической практике. Интерпретация результатов. Определение стеркобилина в кале целесообразно только при исчезновении или уменьшении характерной коричневой окраски испражнений.

Отсутствие или резкое уменьшениеколичества стеркобилина в кале (ахоличный кал) чаще всего свидетельствует об обтурации общего желчного протока камнем, сдавлении его опухолью или резком снижении функции печени (например при остром вирусном гепатите).

Увеличение количества стеркобилина в кале возникает при массивном гемолизе эритроцитов (гемолитическая желтуха) или усиленном желчеотделении.

Выявление в кале взрослого человеканеизмененного билирубина указывает на

нарушение процесса восстановления билирубина в кишечнике под действием микробной флоры. Наиболее частыми причинами этого нарушения являются: 1) подавление жизнедеятельности бактерий кишечника под влиянием больших

доз антибиотиков (дисбактериоз кишечника) и 2) резкое усиление перистальтики кишечника.

4.8.4.Микроскопическое исследование

Микроскопическое исследование кала позволяет составить представление о: 1) процессе переваривания различных компонентов пищи; 2) характере отделяемого стенкой кишечника секрета и 3) наличии яиц гельминтов и паразитирующих в кишечнике простейших.

Для проведения исследования готовят несколько влажных препаратов (табл. 4.8):

1. нативный неокрашенный препарат в виде специально приготовленной эмульсии кала, тонким слоем распределенной на предметном стекле;

2.препарат, окрашенный раствором Люголя;

3.препарат, окрашенный раствором судана III;

4.нативный препарат с глицерином.

Таблица 4.8

Элементы испражнений, дифференцируемые в различных препаратах кала

Препарат |

Дифференцируемые |

|

элементы кала |

|

|

Нативный |

Мышечные волокна, растительная |

неокрашенный |

клетчатка, нейтральный жир, |

|

жирные кислоты, мыла, яйца |

|

гельминтов, простейшие, |

|

кристаллы, лейкоциты, эритроциты, клетки |

|

кишечного эпителия |

|

|

Окрашенный |

Крахмал, йодофильная флора, цисты |

раствором Люголя |

простейших |

|

|

Окрашенный |

Жир и продукты его расщепления |

суданом III |

|

|

|

Нативный с |

Яйца гельминтов |

глицерином |

|

|

|

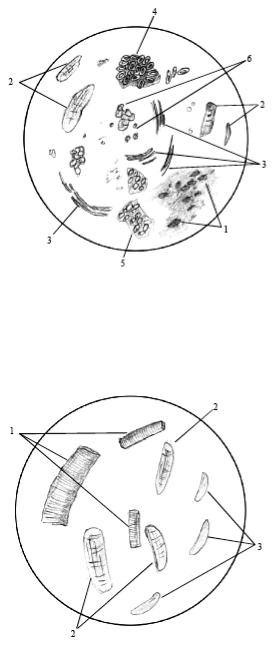

В норме при микроскопии нативного препарата кала можно выявить (рис. 4.89 и 4.90):

1.Детрит — мелкие частички различной величины, представляющие собой недифферецнируемые остатки пищевых веществ, продукты распада клеток и бактерий.

2.Хорошо переваренные мышечные волокна(в

небольшом количестве), почти полностью утратившие в процессе переваривания поперечную исчерченность и окрашенные в золотисто-желтый или коричневый цвет.

Они бесструктурны, имеют цилиндрическую форму и различную длину.

1 — непереваренные мышечные волокна; 2 — слабо переваренные мышечные волокна; 3 — переваренные мышечные волокна

Патологические элементы, выявляемые при микроскопии кала

Мышечные волокна. Нарушение переваривания белков сопровождается увеличением количества мышечных волокон в препарате и появлением непереваренных и

слабопереваренных мышечных волокон. Последние отличаются от хорошо переваренных волокон наличием поперечной или продольной исчерченности, имеют цилиндрическую более

или менее удлиненную форму с хорошо сохранившимися прямыми или слегка сглаженными углами (рис. 4.91).

Обнаружение при микроскопии большого количества мышечных волокон, особенно непереваренных и слабопереваренных, свидетельствует о наличии у больного признаков недостаточности переваривания белков (креатореи). Наиболее частыми ее причинами являются: 1) ахилия; 2) недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы; 3) ускоренная перестальтика кишечника (например при энтеритах).

Соединительнотканные волокна.Появление в препаратах кала большого количества непереваренных соединительнотканных волокон

(рис. 4.91) указывает обычно на недостаточность протеолитических ферментов желудка.

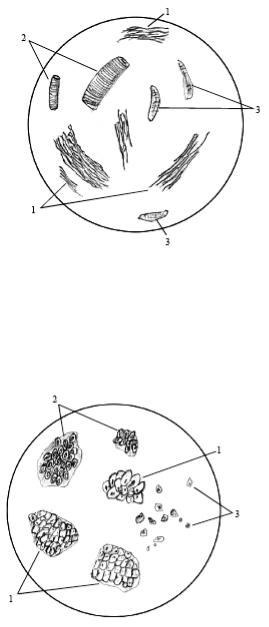

Растительная клетчатка. В норме в препаратах кала можно обнаружить неперевариваемую растительную клетчатку (см. выше), которая не расщепляется в

кишечнике человека и почти в неизменном виде выделяется с калом (рис. 4.89). Ее количество зависит в основном от характера питания человека.

При некоторых патологических состояниях в кале обнаруживается так называемая перевариваемая растительная клетчатка в виде растительных клеток, имеющих тонкую, легко разрушающуюся оболочку (рис. 4.92). При нормальном пищеварении через эту оболочку легко проникают

пищеварительные ферменты, расщепляющие содержимое клеток (например клеток картофеля), и они не обнаруживаются в препаратах кала.

Основными причинами появления в испражнениях перевариваемой растительной клетчатки являются: 1) ускоренная эвакуация пищевых масс из кишечника (диарея любого происхождения) и 2) ахилия. В этих случаях по понятным причинам в кале может увеличиваться также количество неперевариваемой клетчатки.

Крахмал. Для обнаружения зерен крахмала лучше исследовать препараты кала, окрашенные раствором Люголя. В

зависимости от степени переваривания крахмала в препарате он приобретает различную окраску: темно-синюю (неизмененный крахмал), фиолетовую, красно-бурую. На определенной стадии переваривания зерна крахмала не окрашиваются.

В норме крахмал в кале практически не обнаруживается. Он постепенно переваривается на всем протяжении пищеварительного тракта под действием целого ряда амилолитических ферментов, присутствующих в слюне, соке поджелудочной железы, кишечном соке и т. п.

Появление в кале большого количества зерен крахмала (рис. 4.92) свидетельствует обычно о резком ускорении перистальтики кишечника и продвижения пищевого химуса (диарея). Другие возможные причины нарушения

переваривания крахмала (недостаточность функции желудка и поджелудочной железы) имеют меньшее значение.

Рис. 4.91. Непереваренные соединительнотканные волокна в нативном препарате кала.

1 — непереваренные соединительнотканные волокна (животного происхождения); 2 — непереваренные мышечные волокна; 3 — слабопереваренные мышечные волокна

Рис. 4.92. Перевариваемая (1) и неперевариваемая (2) растительная клетчатка, зерна крахмала (3) в нативном препарате кала

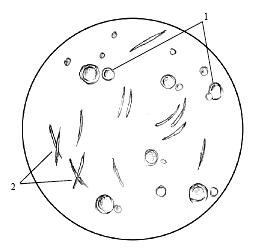

Жир и продукты его расщепления. В норме до 90–98%

поступившего с пищей жира полностью усваивается. Поэтому в кале обычно отсутствует нейтральный жир и жирные кислоты. Их можно обнаружить в испражнениях при недостаточном переваривании жиров (рис. 4.93).

Нейтральный жир обнаруживается в нативных неокрашенных препаратах в виде бесцветных преломляющих свет

округлых капель. При окраске суданом III они имеют оранжевокрасный цвет.

Жирные кислоты при микроскопии препаратов, окрашенных суданом III, имеют вид бесцветных капель, кристаллов (игл) или глыбок.

Мыла также обнаруживаются в виде кристаллов и желтокоричневых глыбок.

Рис. 4.93. Нейтральный жир (1) и иглы жирных кислот (2) в нативном препарате кала

Запомните

Наиболее частыми причинами нарушения переваривания жиров и появление в кале большого количества нейтрального жира, жирных кислот и мыл (стеаторея) являются: 1) недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы (снижение активности панкреатической липазы); 2)

недостаточное поступление в кишечник желчи (нарушение процесса эмульгации жира в тонком кишечнике); 3) нарушение всасывания жирных кислот в кишечнике и ускоренное продвижение пищевого химуса (энтериты).

Клеточные элементы. В кале, содержащем слизь, нередко обнаруживают различные клеточные элементы: эпителий кишечника, лейкоциты и эритроциты, макрофоги, клетки опухолей. Для выявления этих клеточных элементов из

небольшого слизистого комочка кала, промытого изотоническим раствором натрия хлорида, готовят нативный неокрашенный препарат.

Единичные клетки кишечного эпителия можно иногда обнаружить и в нормальном кале. Если они располагаются в препарате большим группами, это расценивается как признак воспаления слизистой оболочки кишечника.

Другим признаком воспаления является скопление лейкоцитов, главным образом,нейтрофилов, которые

обнаруживаются при колитах, энтеритах, туберкулезе кишечника, дизентерии, проктитах и парапроктитах с прорывом гноя в просвет кишечника и других заболеваниях. Амебная дизентерия, гельминтозы, неспецифический язвенный колит

сопровождаются появлением в препаратах эозинофилов. Макрофаги в кале обнаруживаются обычно при выраженном воспалении слизистой толстой кишки,

например при бактериальной дизентерии. Они отличаются от лейкоцитов большими размерами и содержат в протоплазме фагоцитированные обломки клеток, эритроцитов, капли жира.

Появление малоизмененных эритроцитов в кале свидетельствует о наличии кровотечения из толстой кишки, преимущественно из ее дистальных отделов (изъязвления слизистой, распадающаяся опухоль, трещины заднего прохода, геморрой и т. д.). При кровотечениях из проксимальных отделов толстой кишки эритроциты разрушаются и не обнаруживаются при микроскопии.

Клетки злокачественных опухолей — достаточно редкая находка даже при клинически ярко выраженных